अध्याय-3

अथ सवर्ण स्त्री प्रति-आख्यान

(बांग्ला और तेलुगु की पहली स्त्री-आत्मकथा)

सामान्यतः पाठकों की रुचि कथा-साहित्य से ज्यादा आत्मकथाओं में होती है, क्योंकि आत्मकथा से सत्य और प्रामाणिक अनुभवों की गूंज सुनाई देती है. उन्नीसवीं शताब्दी के उत्तरार्द्ध और बीसवीं शताब्दी के पूर्वार्ध में दो अलग भारतीय भाषाओं में लिखी गई आत्मकथाएं ‘आमार जीबन’ (बांग्ला) और ‘आत्मचरितमु’ (तेलुगु) का पाठ विश्लेषण क्यों अनिवार्य बन पड़ा है, इसका उत्तर स्त्री-आत्मकथाओं की सैद्धान्तिकी के व्यावहारिक पक्ष से सम्बद्ध है. आज पश्चिम और पूर्व दोनों जगहों पर लैंगिक अध्ययन-केन्द्रों, क्षेत्रीय एवं तुलनात्मक अध्ययन-केन्द्रों में ऐसे टेक्स्ट की मांग जोर पकड़ चुकी है जो बदलते शैक्षिक आग्रहों की पूर्ति कर सके. ऐसा ‘टेक्स्ट’ जो व्यक्ति और समाज के विविधमुखी अनुभवों को प्रामाणिकता में प्रस्तुत करे. स्त्री-आत्मकथा-आलोचना के लिए ज़रूरी है कि आत्मकथाओं के ‘टेक्स्ट’ खोजे जाएं, पुराने ‘टेक्स्ट’ का पुनर्पाठ किया जाए और परस्पर असम्बद्ध दिखने वाली कड़ियों को एक जगह रखकर देखा जाए. ‘आत्मकथा’ में सम्बन्धों का परिविस्तार प्रायः रचनाकार, उसके आत्मीयों-सम्बन्धियों तक ही सीमित होता है. फिर भी, जिन अनुभवों से समाज की छोटी-बड़ी अस्मिताओं के सामूहिक अनुभवों का निर्माण होता है, उनको देखने के लिए ‘आत्मकथाएं’ महत्त्वपूर्ण होती हैं. विशेषकर स्त्री के आत्मकथ्य का विश्लेषण उसका समाज, पीड़ा, चोटें, लिंगभेद, मनोसामाजिकी, भाषा-भंगिमाओं की विशिष्टता को सामने लाने में मदद करता है. बांग्ला की पहली स्त्री-आत्मकथा ‘आमार जीबन’ और तेलुगु की पहली स्त्री-आत्मकथा ‘आत्मचरितमु’ के टेक्स्ट का विश्लेषण दो भिन्न प्रदेशों में, भारतीय नवजागरण के दो अलग पड़ावों पर समाज-सुधार आन्दोलनों की भूमिका, स्त्री की स्थिति, विशेषकर ब्राह्मण सवर्ण स्त्री, जो सतही तौर पर सुखी है, और स्त्री-रचनाकार की जीवन-यात्रा की अभिव्यक्ति, संस्कृति-दर्शन-आत्म के सामाजिक सन्दर्भ की प्रकृति और वर्गीय अध्ययन की दृष्टि से दिलचस्प हो सकता है. उन्नीसवीं शताब्दी के उत्तरार्द्ध और बीसवीं शती के प्रथमांश में प्रकाशित भारतीय आत्मकथाओं के बरअक्स इन्हें रखने से एक पूरी विस्मृत साहित्यिक परम्परा हमारे सामने जीवन्त हो उठती है. ये आत्मकथाएं व्यक्ति और समाज के बीच की दरारों को दिखाती हैं. ये दरारें काल और समय के साथ परम्परा और प्रचलन की, सत्य और तथ्य की, व्यवहार और विमर्श के बीच के अन्तराल को चिह्नित करती हैं. स्त्री-आत्मकथाओं ने इधर हाल के वर्षों में एक बड़ा पाठक-वर्ग तैयार किया है. भारतीय सन्दर्भ में, साहित्येतिहास के आधुनिक युग की पहली कही जानेवाली अलग-अलग भाषा में लिखी गईं ये दो आत्मकथाएं पढ़ते समय हमें पता लगता है कि कैसे सामाजिक अभ्यास अपनी पूरी तात्कालिकता और सम्पूर्णता के साथ एक उत्तेजक अनुभव में रूपान्तरित हो जाते हैं और तब स्त्री का अनुभव सिर्फ एक व्यक्ति का अनुभव नहीं रह जाता. वह सामाजिक संस्था के अनुभव में रूपान्तरित होकर सार्वभौमिक हो जाता है. बगैर कहे भी स्त्री का वक्तव्य राजनीतिक हो जाता है. ब्रिटिश औपनिवेशिक भारत की नव्य-पितृसत्तात्मक व्यवस्था से ‘आमार जीबन’ और ‘आत्मचरितमु’ अपनी-अपनी शक्ति सीमा में टकराती हैं. जॉर्ज गस्टोर्फ ने लिखा था : “किसी ऐसी सांस्कृतिक पृष्ठभूमि में जहां चेतन और आत्म अपने बारे में ठीक तरह से बात नहीं करते वहां आत्मकथा-लेखन सम्भव नहीं.” आश्चर्यजनक रूप से भारतीय पितृसत्तात्मक सामाजिक व्यवस्था के औपनिवेशिक दौर में भिन्न-भिन्न भाषाओं को किसी तरह लिख-पढ़ सीख पानेवाली दो स्त्रियां, अलग-अलग कालखंडों में (बांग्ला में राससुन्दरी देवी द्वारा 1868 और तेलुगु में सत्यवती की आत्मकथा सन् 1934 में) अपनी कथा लिख रही हैं, दोनों स्त्रियां भारतीय सामाजिक वर्ण-व्यवस्था की उच्चतम श्रेणी से सम्बद्ध हैं, सवर्ण हैं, लेकिन स्त्री होने के कारण दलित भी. एमिली डिकिंसन ने कहा था, ‘सच बोलो लेकिन थोड़ा तिरछा करके. सीधे-सीधे सच बोलना भारी पड़ सकता है.’ इसी को कृष्णा हठी सिंह ने अपनी आत्मकथा ‘विद नो रिग्रेट्स’ में अपनी भतीजियों को, प्रकारान्तर से स्त्रियों को, सलाह दी थी, ‘तुम निःसहाय दिखाई पड़ो, लेकिन सक्षम रहो. तब प्रत्येक व्यक्ति तुम्हारी सहायता के लिए आगे बढ़ेगा और यदि कभी कोई तुम्हारी सहायता के लिए आगे नहीं भी आता, तो भी तुम अपनी देखभाल स्वयं कर सकती हो.’

सच को थोड़ा टेढ़ा करके बोलने की कला राससुन्दरी देवी और सत्यवती को सीखने की आवश्यकता नहीं थी. पितृसत्तात्मक समाज में स्त्री को अपने अस्तित्व की रक्षा के तमाम उपाय बचपन से ही घुट्टी में पिलाए जाते हैं. सुधा मजूमदार ने आत्मकथ्य में अपनी मां द्वारा सिखाए मंत्र के हवाले से बताया है कि “पिता स्वर्ग है, पिता ही धर्म है, पिता को प्रसन्न करने से परमपिता प्रसन्न रहते हैं…विवाह के बाद मंत्र वही रहता है, बस ‘पिता’ का स्थान ‘पति’ ले लेता है.”

राससुन्दरी देवी की ‘आमार जीबन’ को औपनिवेशिक भारत में सवर्ण स्त्री के बयान के रूप में देखा जाना चाहिए, जहां लड़कियों के विवाह की आयु 10-12 वर्ष थी. राससुन्दरी देवी का जीवन और लेखन एक-दूसरे के लिए बहुत महत्त्व रखते हैं. वह 1813 में पबना जिले के पोतजिया ग्राम में पैदा हुईं. बारह वर्ष की उम्र में विवाह और पच्चीस वर्ष की अवस्था तक वह बारह सन्तानों को जन्म दे चुकी थीं. घर-परिवार की व्यस्तता और पारिवारिक कर्तव्यों का पालन करते हुए चोरी-छिपे पढ़ना-लिखना सीख लिया और धार्मिक ग्रन्थ पढ़ने लगीं — ‘घर में कोई कागज पड़ा रहता था तो उसकी तरफ देखती भी नहीं थीं कि कहीं लोग यह न कहें कि वह पढ़ रही है. क्या करूं, सोचने लगी. एक तो मैं लड़की, उस पर से बहू, किसी से बातचीत भी नहीं करती थी, जिस पर यदि कोई मुझे दो कटुवाक्य बोल दे तो मेरी दशा मरने-मरने को हो जाएगी, इस भय से मैं किसी से बात नहीं कर पाती, केवल दिन-रात ईश्वर को पुकारा करती, हे परमेश्वर, तुम मुझे पढ़ना-लिखना सिखाओ, मैं जरूर सीखूंगी, तुम यदि नहीं सिखाओगे तब और कौन सिखाएगा. इसी तरह मन-ही-मन प्रार्थना करती रहती. इस तरह से कितने दिन बीत गए. रसोईघर में छुपाकर वह किसी तरह अक्षर मिला-मिला कर पढ़ती हैं, परिवार के सदस्यों को हर सम्भव तरीके से प्रसन्न रखने का प्रयास करती हैं. घरेलू व्यस्तता के कारण कभी-कभी भोजन भी नहीं खा पातीं, सम्पन्न ब्राह्मण परिवार की बहू और बाद में ‘गृहिणी’ की उपाधि की कीमत कड़े परिश्रम से चुकाती हैं. वर्षों अपने मायके नहीं जा पातीं, यहां तक कि मां के मरने पर भी, उनका जाना नहीं हो पाता — “मैं अपने घूंघट के भीतर रो लेती थी और कोई जान नहीं पाता था.”

अपने जीवन के बारे में राससुन्दरी लिखती हैं, “पांच-छह वर्षों तक कोई विशेष स्मृति नहीं है. जब मेरी उम्र सात या आठ हुई तो बुद्धि आनी शुरू हुई. बारह वर्ष की उम्र में विवाह हुआ, छह वर्षों तक नवेली दुल्हन रही. इसे चमत्कार ही कहेंगे कि मेरे शरीर से इतनी चीज़ें बाहर निकल आईं और मुझे उनके कारण के बारे में कुछ भी मालूम नहीं. धीरे-धीरे मैं बूढ़ी होती गई, मेरा शरीर झूलता गया, ढीला पड़ता गया. मेरा जन्म 1813 के चैत महीने में हुआ और यह पुस्तक 1872 ईस्वी में जब पहली बार छपी तब मेरी उम्र 59 वर्ष की थी. सन् 1901 ईस्वी में मेरी उम्र 88 वर्ष है. अब तक मेरे शरीर की अवस्था, मन का भाव और पहनावा आदि जो कुछ भी था, वह पूरी तरह बदलकर एकदम विपरीत हो गया…परमेश्वर ने मेरा मस्तक मुंडन करवाया, सन् 1872 ईस्वी साल के 29 माघ शिव चतुर्दशी के दिन का अढ़ाई प्रहर, इस दिन गृहस्वामी की मृत्यु हुई. मेरे सिर पर स्वर्णमुकुट था, आज इतने दिनों बाद वह मुकुट खिसक गया. मैं इससे दुखी नहीं, परमेश्वर ने मुझे जब जिस अवस्था में रखा, वही उत्तम.”

राससुन्दरी देवी आत्मकथा में बार-बार ईश्वर की दयालुता, कृपालुता की चर्चा करती हैं. उन्हें बराबर इस बात का एहसास है कि उनका समाज, स्त्री का पढ़ना-लिखना सहज ही स्वीकार नहीं करेगा. इसलिए यदि अपनी जीवन-कथा पर ईश्वर कृपा या पवित्र ग्रन्थ का मुलम्मा जरूरी है, इसके अभाव में पाठक उनकी रचना को ‘सम्भवतः’ स्वीकार नहीं करेंगे. तत्कालीन बंगाली समाज में स्त्री की साक्षरता स्त्री के विपक्ष में समझी जाती थी. आशापूर्णा देवी की कथाकृति ‘प्रथम प्रतिश्रुति’ इसे बहुत अच्छी तरह अभिव्यक्त करती है. ईसाई मिशनरियों के सकारात्मक प्रयासों को रूढ़िवादी परिवार सन्देह की दृष्टि से देखते थे. समाज के इस अतिवादी, दमनकारी रवैये की मुखालफत करना एक निहायत साधारण घरेलू स्त्री के लिए सम्भव नहीं था, ऐसे में राससुन्दरी की आत्मकथा का प्रकाशन अदम्य साहसिक कार्य था. उन परिस्थितियों पर भी विचार किया जाना जरूरी है, जिनमें राससुन्दरी देवी ने आत्मकथा को अभिव्यक्ति की विधा के रूप में चुनने का निर्णय लिया.‘आमार जीबन’ से पहले के आत्मकथ्यों में तीन उल्लेखनीय हैं—देवेन्द्रनाथ ठाकुर स्वरचित जीवन-चरित, दीवान कार्तिकेयचन्द्र का आत्मजीवन-चरित और राजनारायण बोस का आत्मचरित, जिसका अंग्रेजी में ‘एन अकाउंट ऑफ माइसेल्फ’ शीर्षक से अनुवाद हुआ. शारदासुन्दरी (1819-1907) ने संस्मरण लिखे जो ‘Tale to Myself’ शीर्षक से अनूदित हुए. केशवचन्द्र सेन की मां शारदासुन्दरी ने 1892 में आत्मकथ्य इस शर्त के साथ लिखवाया कि इसका प्रकाशन उनके जीवन-काल में नहीं किया जाएगा. ध्यातव्य है कि ये सब प्रसिद्ध और विशिष्ट व्यक्तियों की श्रेणी में आते थे. देवेन्द्रनाथ ठाकुर ब्रह्म समाज और सुधार आन्दोलन में अगुआई के लिए, शारदासुन्दरी देवी केशवचन्द्र सेन की माँ के रूप में, कार्तिकेय चन्द्र सेन एक बड़ी रियासत के प्रबन्धक और राजनारायण बसु प्रसिद्ध राष्ट्रवादी नेता और लेखक के रूप में स्थापित थे, इसके अलावा कैलाशबासिनी मित्रा की रचना सबसे पहले मिलती है जो उन्नीसवीं शती के बंगाल में किसी स्त्री द्वारा लिखी पहली डायरी है, शीर्षक है ‘जनैको गृहबधूर डायरी’ (एक गृह वधू की डायरी), जो बंगाली मासिक ‘बसुमती’ में 1953 में धारावाहिक रूप में छपी; इसका पुनर्प्रकाशन ‘आत्मकथा’ शीर्षक से हुआ. अन्तःसाक्ष्य बताते हैं कि बांग्ला में चैतन्य महाप्रभु की पहली जीवनी ‘चैतन्य भागवत’ देखकर राससुन्दरी में पढ़ने-लिखने की लालसा जगी. राससुन्दरी ने जोड़-जोड़कर लिखना सीखा, इस पढ़ना-लिखना सीखने की यात्रा के दौरान कई कठिनाइयों का सामना किया, लेकिन चैतन्य के जीवन पर जितनी पुस्तकें एक समृद्ध परिवार में उपलब्ध हो सकती थीं सबको पढ़ डाला. आध्यात्मिक पुस्तकें पढ़ने का प्रभाव निश्चित रूप से उनके लेखन पर भी पड़ा. वह स्वयं को ‘जिताक्षरा’ कहती हैं—वह जिसने अक्षर की आत्मा को चीन्ह लिया हो. राससुन्दरी देवी को लगता है कि कृष्ण और चैतन्य यानी आराध्य और भक्त जैसा सम्बन्ध ही उनका भी ईश्वरीय सत्ता से है और ईश्वर ने अन्यान्य कष्ट देकर उनकी भक्ति की परीक्षा की है. परन्तु हिन्दूवादी शास्त्रीय अवधारणाएँ आत्मसात कर उन्हें अभिव्यक्त करना मात्र, राससुन्दरी का उद्देश्य नहीं है. आत्मकथा को आध्यात्मिक बाना पहनाए जाने के बावजूद रचनाकार अपने जीवन-संघर्ष में आस्था, जीवन-शक्ति की खोज कैसे करती है—यह देखना महत्त्वपूर्ण है. अपनी पीढ़ी की पहली स्त्री-रचनाकार ‘आत्मचेतना’ की अभिव्यक्ति के लिए कौन-सा औजार इस्तेमाल कर रही थी, जिसे गृहस्थी चलाने का साधन, परिश्रमी देह, अनन्त सन्तानसम्भवा से परे कुछ न समझा गया हो, वह स्वयं को देह से परे और देह से ढके मन की परतों को उघाड़कर देखने के लिए आमंत्रित करती है. परम्परा से आत्माभिव्यक्ति के जो भी माध्यम उसे उपलब्ध हैं—जैसे रोना, गाना, व्रत, पूजा, ईश्वरार्चन आदि, वह उन सबका अतिक्रमण और इस्तेमाल दोनों करती है. लिखना-पढ़ना उसका क्षेत्र नहीं, इसलिए परम्परागत भूमिका और छवि दोनों को बनाए रखते हुए उसके सामने आत्माभिव्यक्ति की चुनौती है. राससुन्दरी की भाषा देखकर ऐसा नहीं लगता कि यह एक नवसाक्षर का प्रथम प्रयास है. अनुमान लगाया जा सकता है कि या तो उन्होंने लेखन का निरन्तर अभ्यास किया था (हालाँकि उनके नाम से कोई और रचना हमें मिलती नहीं) या उनके लिखे हुए को बाद में चलकर किसी ने सँवार-सुधार दिया हो. कहीं-कहीं उनकी भाषा बिलकुल बौद्धिक विमर्श या चिन्तन की मुद्रा लिये हुए है. ज्यादातर स्थलों पर ‘आमार जीबन’ की भाषा तत्कालीन पुरुष रचनाकारों जैसी ही है. यह गौरतलब है कि बंगाल में पुरुषों की गद्य रचना और स्त्री-लेखन में बहुत ज्यादा अन्तराल नहीं रहा.

राससुन्दरी ने आश्चर्यजनक रूप से आत्मकथा में सनसनीखेज प्रसंगों का जिक्र नहीं किया. स्वप्न-दर्शन, मृत्यु के पूर्व ‘संज्ञान’, पुत्रों का मृत्यु-शोक इत्यादि दृश्यों के अतिरिक्त आत्मकथा के पहले भाग में वे सिर्फ अपनी कथा कहती हैं—बचपन में एक भयातुर बच्ची, दस वर्ष की उम्र तक आते-आते प्रशंसा की इच्छा से गृहस्थी का समूचा कार्य सीख लेना, परिवार-सम्बन्धियों में उनकी तारीफ, इन सबका जिक्र बार-बार आता है. दूसरे भाग की अपेक्षा पहले भाग में संवादधर्मिता ज्यादा है. साक्षर होने की घटनाओं की प्रस्तुति में तर्क और कौशल दोनों हैं. लेकिन ठीक इसी के बाद वे वैधव्य की घटना पर पहुँच जाती हैं. वृद्धावस्था, स्वप्न-श्रवण, पुत्र-शोक, ईश्वरीय अनुरक्ति जैसे विविध प्रसंग संवेदना को घेर लेते हैं. ऐसा लगता है कि जिन घटनाओं की जरूरत थी, या जिन प्रसंगों को कहना सार्थक लगा, उन्हीं को ब्यौरेवार ढंग से लिखा गया है, शेष को यूँ ही निपटा दिया गया है. यहीं आकर ‘आत्मकथा’ का एकान्वित प्रभाव नष्ट हो जाता है. यहाँ से वे स्मृति के एक-एक परमाणु की शिनाख्त करती दिखाई देती हैं. यहाँ घटनाओं और उनके भीतर छिपे अर्थ-सन्दर्भ का पारस्परिक सम्बन्ध विशृंखलित हो जाता है. छोटी-मोटी घटनाएँ उलझ-सी जाती हैं और जीवन के प्रति एक सामान्य-सी समझ रचनाकार की दृष्टि को आच्छादित कर लेती है. कई बार जीवन के आदि और अन्त का क्रम गड्डमड्ड दिखाई देता है. लेकिन इसे वृद्धावस्था के स्मृति-भ्रम के रूप में न देखकर नूतन परावर्तन के रूप में देखा जाना चाहिए. लिखना-पढ़ना सीखना राससुन्दरी देवी के समूचे जीवन की चरम उपलब्धि है. साक्षर होते ही रचनाकार का विश्वास, उसकी बौद्धिकता, उसका परिश्रम और स्त्री होने की पीड़ा—सब सम्पृक्त हो जाते हैं. भविष्य बिलकुल प्रत्यक्ष हो जाता है. लिखना सीखकर वह जीत गई है—जीवन के तमाम संघर्ष, बाधाएँ, दुख, अकथ वेदना पर, परिश्रम और लगन ने विजय पाई है. पाठ के भीतर छिपा रहस्य जैसे उजागर हो गया है. स्त्री जो कहना चाहती थी कह चुकी है—अब पाठ भी रिक्त हो गया है. रचनाकार का उद्देश्य पूरा हो गया है, अब जो कुछ बचा है वह घटनाओं का दुहराव-भर है. जीवन के उत्तर-पक्ष की घटनाओं का भौतिक पक्ष यहाँ गौण है. अब सिर्फ अर्थ-विस्तार की आवश्यकता रह गई है, जिसके लिए जीवन के किसी भी मोड़, किसी भी बिन्दु, ईश्वरीय चरित्र के किसी प्रसंग से कोई भी उद्धरण दिया जा सकता है. अब वह अपना जीवन पूरी तरह ईश्वर को समर्पित करती हैं, कहीं-कहीं सामाजिक प्रथाओं, साक्ष्यों का विरोध भी करती हैं, समाज की रूढ़ प्रथाओं और दुखद परिणामों का उल्लेख भी करती हैं. इन सबके दौरान रचनाकार कई साहित्यिक विधाओं का इस्तेमाल करती है. सन्दर्भ, उद्धरणों के साथ-साथ कविता, कहानी, बहस कई विधाएँ साथ-साथ चलती हैं. जैसे-जैसे पाठक आत्मकथा पढ़ता चलता है, यों लगता है कि एक आधुनिक सोच की रचनाकार ईश्वरीय सत्ता और आध्यात्मिक दर्शन की ओर उन्मुख होती जा रही हैं. कहीं लम्बे आत्मालाप हैं, कहीं अत्यन्त आत्मीय ढंग से पाठक को सम्बोधित करती हैं, कहीं-कहीं ईश्वर को सीधे-सीधे सम्बोधित करती हैं. पूरी आत्मकथा में इस सचेतनता के प्रमाण हैं कि रचनाकार मुद्रित माध्यम से अपनी बात पाठक के सामने पहुँचा रही है. कहीं-कहीं आत्म-स्वीकार की मुद्रा भी दिखाई देती है. उसे पूरा एहसास है कि वह पहली स्त्री है जो बांग्ला में ‘आत्मकथा’ लिख रही है. संयुक्त परिवार-व्यवस्था जिसमें ‘गृहिणी’ देवी है या दासी. नहीं है तो केवल ‘मनुष्य’. जूता सिलाई से लेकर चंडीपाठ के काम उसके पास हैं. नहीं है तो केवल ‘समय’—कभी-कभी इतना भी नहीं कि वह भोजन कर सके. सबको खिला चुकने के बाद वह बच्चों को सुलाती है, उनके सो जाने के बाद भात की थाली खींचकर बैठती है तो बच्चा जग जाता है, पति का अनुशासन कड़ा है.

स्त्री-धर्म का तकाजा है कि पति की नींद में बच्चे के रुदन से खलल न पड़े. कुल की मर्यादा का दायित्व इतना है कि दाई-नौकरों के सामने वह भोजन नहीं कर सकती.

सवर्ण स्त्री के कष्ट की महागाथाएं अनन्त हैं, पर मूक. वह ‘कुलनारी’ है—सामान्या नहीं. उससे जितने श्रम की अपेक्षा की जाती है—उतना श्रम वह कर पाई, यह ‘ईश्वरीय चमत्कार’ से कम है क्या! दो-दो दिन भूखी रहने पर भी वह स्वस्थ रह पाई, इसके पीछे ‘ईश्वर कृपा’ नहीं तो और क्या है? राससुन्दरी का व्यंग्य-बोध यहाँ देखने लायक है. अन्त में राससुन्दरी लिखती हैं, “मैं चाहती हूँ पाठक इस सबको जाने.” प्रतिदिन प्रातः चार बजे से रात्रि बारह बजे तक निरन्तर श्रम किसी यातना से कम नहीं. श्रम में, सेवा में, कर्तव्य में कोई व्यतिक्रम नहीं, ‘अच्छी बहू’, ‘कुलीन नारी’ के विशेषणों से सुसज्जित स्त्री, यातना का स्मरण अपनी वृद्धावस्था में कर रही है—यातना का प्रत्याख्यान यातना से कम नहीं इसलिए घरेलू जीवन की दिनचर्या के एकाध दिनों की चर्चा वह पर्याप्त समझती है. लिंगाधृत मानसिकता समाज के प्रत्येक वर्ग में स्त्री को पीड़ा और यातना के अनुभव देती है—यहीं पर ‘कुलीन’ स्त्री का आख्यान सामान्य स्त्री के आख्यान में बदल जाता है. वह कहीं-कहीं एकालाप करती है, जिसमें उसका आत्मविश्वास ‘ईश्वर’ के नाम से अभिव्यक्त होता है. अपना सुख-दुख ईश्वर को समर्पित कर देना एक ढंग से अपने एकाकीपन की अभिव्यक्ति है तो दूसरी ओर वैष्णव धर्म में पाई जानेवाली दीनता का प्रभाव भी. ईश्वरीय सत्ता ही उसके निकट अपने किये हुए उचित-अनुचित के निर्णय की क्षमता से सम्पन्न है, कोई और नहीं.

‘आमार जीबन’ में राससुन्दरी देवी एक ऐसी रचनाकार के रूप में उभरकर आती हैं, जिसकी एक स्वतंत्र और निजी सोच है—मनःसंसार है. बचपन से ही उसका अपना संसार है, जिसके बारे में उसकी माँ भी नहीं जानती. माँ ने अनजाने में उसके पूरे व्यक्तित्व को भयाक्रान्त कर दिया, उसने मन की बात कभी कही नहीं. विवाह के बाद अपरिचित घर, व्यक्ति, परिवेश का भय सब कुछ आँसुओं के रास्ते बहता है—उसके मन को समझनेवाला कोई नहीं. यहाँ तक कि ‘पति’ से भी उसे डर लगता है—उन्हें वह ‘कर्ता’ कहकर सम्बोधित करती है—वह पति के घोड़े तक से पर्दा करती है—“इस घर में एक घोड़ा था, उसका नाम था जयहरि…मैंने घर के भीतर से सुना कि यह गृहस्वामी का घोड़ा है, अत: मन-ही-मन सोचने लगी कि गृहस्वामी के घोड़े के सामने कैसे जाऊँ, घोड़ा यदि मुझे देखता है तो यह बड़ी लज्जा की बात है. मैं मन-ही-मन ऐसा सोचकर घर के अन्दर ही छिपी रही. तब सभी बार-बार कहने लगे, बाहर आकर देखो डर कैसा? मैंने घर के भीतर से ही डरते-डरते जरा-सा देखा.” इतनी डरपोक स्त्री पढ़ना-लिखना सीखना चाहती है, बड़े-बुजुर्गों की नसीहत के खिलाफ. अपनी इच्छा के बल पर वह पुस्तकों के निषिद्ध जगत में प्रवेश कर जाती है, चुपचाप, जब कि उससे अपेक्षा की जाती है कि वह घर-गृहस्थी के जंजाल में खोई रहे और अपने जीवन को सार्थक समझे. ये उसका नितान्त निजी चुनाव है, जिसमें कोई सहायक नहीं—स्वयं को देखने का, तलाशने का निजी नजरिया. पूरे जीवन में एक बार ही वह पति की अनुपस्थिति में एक कानूनी निर्णय लेती है, लेकिन प्रतिक्षण डरी हुई रहती है—‘कर्ता’ क्या कहेंगे. चैतन्य भागवत का एक पन्ना चोरी से फाड़ लेती है, बचपन में सीखे अक्षरज्ञान की स्मृति को पुनर्जीवित करती है—यह सब करती है सबसे छुपकर. चूल्हे के पास वह पन्ना छुपा लेती है—घूँघट की ओट में अक्षर मिलाकर पढ़ने का प्रयास करती है. पूरे समाज को शिक्षा देनेवाले ब्राह्मण वर्ग की स्त्री की विवशता प्रत्यक्ष है. इस विवशता की शृंखला तोड़ने के लिए उसे अपने मानसिक क्षितिज का परिविस्तार करना होगा—यह तलाश उसकी अपनी है, बचपन में राससुन्दरी को ‘अच्छी लड़की’ की उपाधि मिली क्योंकि वह खेल-कूद छोड़कर एक लाचार रिश्तेदार की सहायता करने के क्रम में घर-गृहस्थी का काम सीख लेती है, बगैर जाने कि ‘अच्छी लड़की’ का तमगा उसके पैरों की बेड़ी बन जाएगा. वह लिखती हैं, “इसके बाद मैं कभी खेल नहीं सकी, दिन-रात काम और बस काम.” युवावस्था के प्रथम चरण में ही वह समझ जाती हैं कि अच्छी स्त्री और ‘सद्गृहिणी’ का खिताब कृत्रिम है. सुयोग्य गृहिणी बनने के बाद भी वह अपना स्थान परिवार में सुरक्षित नहीं कर पाएगी, इसमें सन्देह है, क्योंकि स्त्री परिवार के लिए एक देह है, मर्यादा है, वंशबेल बढ़ाने का साधन, वह माँ है, जिसका ‘अपना’ कुछ भी नहीं—“जब मैं अपने पिता के घर थी, तब तक मेरा एक नाम था जो बहुत पहले ही कहीं खो गया. अब मैं

विपिन बिहारी सरकार, द्वारकानाथ सरकार, किशोरीलाल सरकार, प्रतापचन्द्र सरकार और श्यामासुन्दरी की माँ हूँ. अब मैं सबकी माँ हूँ.”

राससुन्दरी देवी जैसी अनेकानेक स्त्रियों को परिवार के खास साँचे में ढालने के लिए समाज अनेक औजारों का इस्तेमाल करता है—यह ‘व्यक्ति’ को ‘टाइप’ बनाने का प्रयास है, व्यक्ति के तौर पर इस मध्यवर्गीय स्त्री की निजी कोई पहचान नहीं. उसे ‘देवी’ बनाने की प्रक्रिया में समाज, गृहस्थी का हित है, लेकिन इस प्रक्रिया से गुजरना स्वयं ‘स्त्री’ के लिए कितना कष्टप्रद है, इसे इसी से समझा जा सकता है कि राससुन्दरी देवी अपनी ससुराल को ‘पिंजरे’ की संज्ञा देती है : “वह जीवन मेरे लिए किसी पिंजरे से कम न था—जीवन-पर्यन्त अब मुझे इसी पिंजरे में रहना था. मुझे अपने परिवार से छीन लिया गया था, धीरे-धीरे, आहिस्ता-आहिस्ता मैं एक पालतू पक्षी बन गई.” राससुन्दरी देवी ने परिवारजनों, ससुरालवालों को, नये माहौल को स्वीकार तो कर लिया, लेकिन ससुरालवालों को उसने जो आदर और सम्मान दिया वह दबाव, प्रशिक्षण और आवश्यकता का परिणाम था. राससुन्दरी ईश्वर को धन्यवाद देती हैं कि ईश्वर की कृपा से उसने सब कठिन परीक्षाएँ पास कर लीं जिससे उन्हें सुघड़ बहू, सुघड़ गृहिणी का खिताब मिला.

इस सबके बदले में उन्हें ‘सिर्फ’ अपना जीवन देना पड़ा. सिर्फ उनकी स्वतंत्रता उनसे छीन ली गई, यहाँ तक कि माँ के मरने पर भी उन्हें मायके जाने की इजाजत नहीं मिलती. यही कारण है कि जीवन के उत्तरार्द्ध में अपना अतीत उन्हें घृणा से भर देता है. राससुन्दरी लिखती हैं : “जब भी पीछे देखती हूँ, घृणा से मन भर जाता है, तसर की साड़ी, भारी जड़ाऊ जेवर, शंख, चूड़ियाँ, सिन्दूर…सब परतंत्रता की बेड़ियाँ.” राससुन्दरी परम्परागत हिन्दू स्त्री के सुहाग चिह्नों की निन्दा करती हैं. उन्हें गुलामी मानती हैं. उन्हें अपने पुरुष सम्बन्धियों से बातचीत करने की आज्ञा नहीं, घर के बड़े-बूढ़ों से नीची आवाज में बात करने की आदत ऐसी हो जाती है कि आगे चलकर पति और युवा पुत्रों से भी डरती हैं. उनके कर्तव्यों का अन्त नहीं, बीमार सास की देखभाल, भोजन, बाल-बच्चों की सार-सँभाल, कुलदेवी की आडम्बरपूर्ण नित्य पूजा का वृहत सरंजाम, घर में रोज पच्चीस सदस्यों के लिए भोजन बनाना—उस पर समूची गृहस्थी का बोझ वो भी चौदह वर्ष की उम्र से. इन सभी उत्तरदायित्वों को पूरा करने में उन्होंने पूरी दक्षता दिखाई लेकिन स्वयं के लिए कोई समय नहीं निकाल सकीं. राससुन्दरी का कहना है कि यद्यपि उन्होंने पूरा जीवन अच्छी तरह कर्तव्य निभाए फिर भी मृत्यूपरान्त उन्हें ‘आदर्श स्त्री’ के रूप में उन्हें कोई याद करेगा, यह सुनिश्चित नहीं. राससुन्दरी परम्परागत आदर्श हिन्दू स्त्री की छवि का विखंडन करती हैं. जो कार्य उन्हें संवेदनात्मक तृप्ति नहीं देते जैसे भोजन पकाना, देवता-पूजन का नित्य आडम्बर, इन्हें वह ‘मजदूरी’ की संज्ञा देती हैं. अट्ठारह से इकतालीस वर्ष के बीच उन्होंने चौदह बच्चों को जन्म दिया. कुल तेईस वर्ष की अवधि में लगभग एक साल के अन्तराल से उन्होंने सन्तान-प्रसव की. यह दर उनके लिए प्राणलेवा हो सकती थी. 1901 की जनसंख्या रिपोर्ट बताती है कि इस दौरान भारत में प्रसूति-मृत्यु दर काफी ऊँची थी. ध्यातव्य है कि इन वर्षों में वह निरन्तर घरेलू श्रम (अनुत्पादक) में भी जुटी रही, जब तक कि पुत्रों का विवाह नहीं हो गया.

राससुन्दरी आत्मकथा में जिन प्रसंगों का उल्लेख खास तौर पर करती हैं, वे हैं मुख्यतः पढ़ने-लिखने की इच्छा, गृहकार्य के दायित्व, और ईश्वरीय अनुकम्पा. पन्द्रहवें अवतरण में अचानक याद आ जाता है कि अब तक पति के बारे में उन्होंने कुछ कहा नहीं है—“मैं कह सकती हूं कि वे एक अच्छे इनसान थे. कद्दावर थे, अपने मातहतों और किरायेदारों के प्रति दयालु थे, अतिथि-सत्कार करते थे. कानून माननेवाले थे. हमेशा मुकदमों में उलझे रहते थे. मैं अपने पति से डरती थी. वे नैतिक और कर्मशील थे.” पूरी आत्मकथा में पति का जिक्र दो-तीन बार ही आया है. एक बार पति की अनुपस्थिति में उन्होंने किसी आसामी के मामले का निपटारा कर दिया—“मेरे पति घर में नहीं थे, उन्हें बिना बताए इतना बड़ा काम करने के कारण मेरे मन में बड़ा डर था….कर्ता की अनुमति के बिना मैंने मामले का निपटारा कर दिया. वे घर आकर पता नहीं कितना गुस्सा करेंगे. यह सब सोचकर मैं अत्यन्त सशंकित थी. इतनी कि डर से मेरे प्राण काँप रहे थे. मेरे पति कुछ दिन बाद घर आए…घर आकर जब उन्होंने सुना कि मीर साहब के साथ पीढ़ियों से चला आता मुकदमा मेरे द्वारा निपटा दिया गया और शुरू से अन्त तक सारी बातें जानकर मुझ पर अत्यन्त प्रसन्न हुए. वास्तव में मेरे पति का व्यक्तित्व अत्यन्त उदार था, अनेक अच्छे काम कर वे इस लोक से विदा हुए. पति के जीवन के बारे में इतना ही लिख सकती हूं.”

राससुन्दरी का कहना है कि रात में बच्चे की रुलाई सुनकर ‘कर्ता’ नाराज हो जाते थे. यह समझना कठिन नहीं है कि पति के साथ स्त्री के सम्बन्ध राजा-प्रजा या शोषक-शोषित के दर्जे से बहुत बेहतर नहीं रहे होंगे. लेकिन उसी पति की मृत्यु की घटना को राससुन्दरी ‘स्वर्णमुकुट’ का छिन जाना कहती हैं. उस समय विधवा स्त्री की सामाजिक स्थिति दयनीय थी, समाज में विधवा पुनर्विवाह जैसी बातें आभिजात्यवंशीय परिवारों द्वारा स्वीकृत नहीं थीं. फिर भी, विधवा होकर जैसे राससुन्दरी ‘मुक्ति’ का निश्वास लेती हैं. ‘आमार जीबन’ के दूसरे भाग में वे कहती है, “मैं चैत्र मास 1216 में जन्मी और अब 1303 चल रहा है. अब 88 वर्ष की हूँ और उस ईश्वर का धन्यवाद करती हूँ जिसने इतनी लम्बी आयु मुझे प्रदान की.” एक ओर वे वैधव्य भोग रही हैं, दूसरी ओर स्वयं को सौभाग्यशाली मानती हैं. उस समय के बंगाल में विधवाओं की स्थिति को देखते हुए राससुन्दरी देवी का यह कथन आश्चर्यचकित करता है. लेकिन इसके पीछे कहीं-न-कहीं पारिवारिक गुलामी से मुक्ति का ‘सौभाग्य’ व्यंजित है, नहीं तो क्या कारण है कि आत्मकथा का पहला भाग उनके पति के मरने के ठीक बाद ही प्रकाशित हुआ.

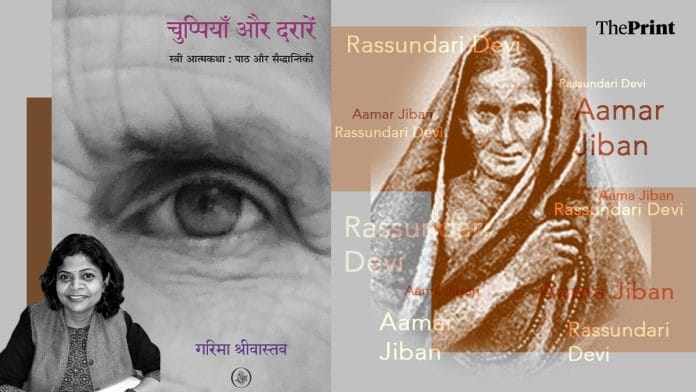

(चुप्पियाँ और दरारें (नॉन-फिक्शन) की लेखिका गरिमा श्रीवास्तव हैं. इस किताब को राजकमल प्रकाशन ने छापा है और यह अंश प्रकाशन की अनुमति से छापा जा रहा है.)

यह भी पढ़ें: क्या ग़ज़ल सिर्फ मर्दों की नज़र से औरत की तस्वीर है?