अक्टूबर का महीना या गर्मियों की रातें…या कोई बारिश का दिन जब कोई आदमी छतरी उठाकर बँगले का लॉन पार कर रहा होता है? कितनी बार उसने सोचा था, वह फाटक से बाहर निकल जाएगा और फिर पीछे मुड़कर देखेगा भी नहीं. पैंट के पाँवचे उठाकर उन सब चहबच्चों को पार कर जाएगा, जो जुलाई के दिनों में बिन्दु के लॉन पर जमा हो जाते थे और उसके कमरे की चिक से बाहर आती रोशनी में चाँदी के लटुओं-से चमकते थे और जब वह कोने में उल्टी छतरी को रखकर उसके कमरे में लौट आता, तो यह नहीं लगता था कि यह जुलाई की शाम है और वह दिल्ली के एक घर में आया है- यह लगता था कि वह कोई होने वाली दिल्ली है. इतिहास की सात दिल्लियों के नीचे दबी हुई; जहाँ न घटनाएँ होने वाली हैं, न होकर गुजर चुकी हैं, होने और न होने के बीच की दिल्ली का मानसूनी मौसम, जहाँ छत की शहतीरों से छितरी रोशनी और बारिश की बूँदें टपका करती थीं, बाहर पानी में भीगता अमलतास और निबौली झाड़ियों का झुंड, घास के बीच सुनहरी माँग-सी बजरी की सड़क, हरी लकड़ी का गेट, ईंट की दीवार पर काँच के टुकड़े.

जब गेट से गुजरकर वह भीतर आता था, तो लगता जैसे छह आँखें मुझ पर गड़ी हैं- चार माँ-बाप की, दो छोटी बहिन की. पिता ऊपरी मंजिल से नीचे आते तो उसकी ओर एक छिपी, झेंपती, झुटपुटी मुस्कराहट में देखते हुए निकल जाते; यह जानते हुए कि मैं बिन्दु से मिलने आया हूँ; न जानते हुए कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ. माँ शायद ही कभी नीचे उतरा करतीं और छोटी बहिन की झलकें कभी बाग, कभी बरामदे, कभी लॉन के पेड़ों के बीच घूमती हुई हिरणी की तरह दिखाई दे जातीं और तब उसे लगता कि वह शहरी आवाज़ों के घने घटाटोप से दूर किसी सीमान्त सेंक्टुअरी में बैठा है, जहाँ से न कोई बाहर जा सकता है न कोई भीतर आ सकता है. मैं वहीं रहा हूँगा बिन्दु के माता-पिता के लिए, एक बाहर का जीव, किसी बनैले प्रदेश की बाउंड्री पर भटकता हुए बदहवास प्राणी, जो उनके घर की शान्त और सुरक्षित चहारदीवारी में चला आता था और वे कुछ उत्सुक, कुछ सहिष्णु, कुछ सशंकित आँखों से मुझे देखते रहते होंगे-कौन है यह आदमी जो उनकी बिटिया की दुनिया में इतने वर्षों से आता हुआ भी उसके साथ बँधा नहीं दिखाई देता?

वह हमेशा लॉन के पिछवाड़े से ही बिन्दु के बँगले में आया करता था, ताकि नौकर को आगे का दरवाज़ा न खोलना पड़े. बरामदे की चिक उठाते ही उसका कमरा दिखाई देता- भीतर के दरवाज़े और घर की बाहरी दीवार के बीच एक सँकरा, लम्बा कमरा-सिर्फ़ पढ़ने, सोने और सुनने की जगह. वह ऐसा ही कमरा था जहाँ बातें न करते हुए भी लगता था कि वे एक-दूसरे को सुन रहे हैं, उन दो जानवरों की तरह जो एक अर्से से साथ रहते हैं, एक के आते ही दूसरे का रोआँ-रोआँ जाग जाता है और साँसें एक-दूसरे की देहों को टटोलने लगती हैं…

यह भी पढ़ें : ‘बिक्सू’ की तलाश में भटकते दर बदर, हिंदी को दीमक लगने से बचाना है

वह हमेशा जलता रहता था, बिन्दु का टेबुललैंप; किन्तु उससे उतना ही प्रकाश आता था जिसमें किसी को पता नहीं चले कि मैं अब भी कमरे में हूँ या बाहर चला गया. कमरे में वे सब चीज़ें देखी जा सकती थीं, जो उन्होंने एक साथ खरीदी थीं-केरल की पीली चटाई, बेंत के मूढ़े, नई किताबों के टाइटल, पुराने प्रिन्ट्स के सुर्ख लाल और बैंगनी रंग, एक काली चुनरी में लिपटी राजस्थानी गुड़िया जो किताबों की शेल्फ के बीच डोलती हुई अपनी मालकिन की बातों पर सिर हिलाती रहती. अगर वे साथ रहते होते, तो शायद उन्हें याद भी नहीं आता कि कौन-सी चीज़ किस मौके पर, किस दुकान से खरीदी थी. लेकिन चूँकि वे अलग रहते थे, हर चीज़ एक अवैध सन्तान की तरह उन्हें निहारा करती, आधी मेरी दुनिया में, आधी बिन्दु के संसार में रची-बसी..क्या यही एक कारण था कि जब मैं अपनी यात्राओं की रिपोर्ट बिन्दु को दिया करता था तो भ्रम होता था कि मेरी बातों को सिर्फ़ बिन्दु नहीं…कमरे की चीज़ें भी अपने-अपने कोनों में बैठी चुपचाप सुन रही हैं?

बस विलिंगडन अस्पताल के आगे रुकी और उसकी आँखें खुल गईं. अस्पताल की सफेद छत पर दोपहर के बादल उड़ रहे थे. नॉर्थ एवेन्यू की सड़क पर से गुजरते हुए, पेड़ों को अपनी ओट में छिपाते हुए, बस को रास्ता देते हुए. कभी झुकी हुई डाल बस की छत से टकराती, तो टुन-सी आवाज़ होती और डाली की शाखें खिड़की को रगड़ते हुए पीछे छूट जातीं. घर की छत पर अनवरत टपाटप की आवाज? उसे हमेशा बारिश की शामें ही क्यों याद आती हैं, जब वह उस सुदूर खोए हुए कमरे के बारे में सोचता है? क्या इसलिए कि वे टेबुल लैंप की धुंधली रोशनी में उसे एक साथ सुना करते थे और खली चिक की सींकों से झरती हई बँदों का चहबच्चा जमा हो जाता और बिन्दु बार-बार उसे झाड़ से बाहर बहा देती थी, गीली जगह को पोचे से पोंछ डालती थी; और जब वापस अपनी मेज की ओर लौटती तो उसे सहसा अनुभव होता कि वह बाहर की ज़िन्दगी से जो कुछ भीतर लाता है- चाहे वे सूखे घावों के लावारिस टाँके हों या अस्पताल के आँसू या भीगे जूतों के बीच जुराबों की बासी बू या कोई मन का पाप-वे उसकी देह से उतरकर एक किनारा पा लेते हैं और जब वह उसकी नंगी, ठिठुरती देह को देखकर मुस्कराने लगती, इतनी शान्त और निर्भीक और निडर-तो उसे लगता कि वह अपनी देह से भी बाहर निकल आया है और उसने अपने सैंतीस साल पुराने सिर और चेहरे और बाँहों और पैरों को भी उस ढेर में रख दिया है जहाँ कुछ देर पहले उसने अपने भीगे कपड़ों और जूतों को रखा था. सिर्फ़ आँखें बची रहतीं-क्योंकि अब वे उसकी देह का स्वतन्त्र हिस्सा न होकर बिन्दु की आँखों से जुड़ी अपना खोया हुआ शरीर टोहती रहती…’बिन्दु, अगर मैं स्वतन्त्र होता, तो तुम क्या मेरे साथ रहने का निर्णय ले सकती थीं?’ उसकी आँखें मेरी देह से उठकर दीवार को लाँघकर किसी अँधेरे अन्तराल से गुजरकर वापस लौट आतीं, क्या हम साथ नहीं रहते? नहीं, इस तरह नहीं, अगर मेरी स्थिति नॉर्मल किस्म की होती और मेरी कोई जिम्मेवारी नहीं होती, और मैं अकेला होता…और तब तुम्हें कुछ तय करना होता…तब?

तब ? उसने सिर उठाया और मेरी ओर देखकर हँसने लगी- हँसी, जो एक पोटली-सी खुल जाती और उसमें से वे जीर्ण और पुराने चीथड़े बाहर निकल आते जिन्हें उन्होंने एक-दूसरे का दुख ढंकने के लिए जमा किया था.

वह हँसते हुए कुछ पीछे सरक जाती, तकिए पर पड़े उसके सिर से थोड़ा-सा हटकर और उत्तप्त जिज्ञासा में उसे देखने लगती- मानो बाहर बारिश और अँधेरे में घूमती सृष्टि और तकिए पर सिर उसके चेहरे के बीच कोई अज्ञात रिश्ता हो. प्रेम करने के बाद जो निस्संग-सा अवसाद घिर आता, उसके बीच रिशी का चेहरा एक अधेड़ बौने-सा दिखाई देता, आँखों के नीचे कीड़ाकाड़ी और छाती पर उगते हुए निरीह, सफेद बाल, गले की मड़ी हुई हड्डी और उसके नीचे एक छोटा-सा गढ़हा, जो फेफड़ों के साथ ऊपर-नीचे होता रहता. उसके होंठ गढ़हे में जम जाते जब तुम कभी दिल्ली के बाहर जाते, मैं स्टेशन से लौट आती, तुम ट्रेन में और मैं बाहर की खाली सड़कों पर…खून का एक धब्बा नहीं, जो कटी हुई फाँक पर बैठा हो, सिर्फ एक रोशनी से दूसरी रोशनी में फिसलते हुए काँच के टुकडे़, और मैं एक चींटी-सी रेंगते हुए उन्हें पार कर जाती, उन टकटों के बीच जड़ी हुई काली दरार को…और अपने दफ्तर में आकर बैठ जाती एक सन्न-सन्नाटे में, जहाँ सिर्फ़ पटरियों पर रेल के पहियों की धड़धड़ाहट सुनाई देती रहती…क्या तुम सो रहे हो?

यह भी पढ़ेंः अमृता प्रीतम के संसार की नींव साहिर ने रखी तो वहीं इमरोज़ ने उसे अपने प्रेम से जीवन भर सींचा

वह चौंककर जाग गया; बस की खिड़की से क्वीन मेरीस एवेन्यू के पेड़ दिखाई दिए, अक्टूबर की पीली धूप में झिलमिलाते हुए चैपल का बोर्ड और ईसा मसीह का सन्देशा कहीं पीछे छूट गया था, और उसका हाथ पसीने में तर-बतर अपने बैग को पकड़े था. नहीं, नहीं, उसने चैन की साँस ली. मेरी मोहलत का समय अभी समाप्त नहीं हुआ, यह मुझे एक तरह का ग्रेस पीरियड मिला है जिसमें अतीत के संकेत और सड़क के सन्देशे एक परीक्षा-पेपर की तरह हाथ में दे दिए जाते हैं. वे उत्तर नहीं चाहते, सिर्फ़ यह जानना चाहते हैं कि क्या तुम इन्हें पढ़ सकते हो? जिस दिन पढ़ लोगे, भूल जाओगे, नॉर्मल जीवन क्या होता है? भूल पाना-इससे बड़ा पाप और इससे आसान प्रायश्चित और क्या हो सकता है? यही तो डॉक्टर कहती थीं. उस दिन वे बिलकुल नॉर्मल अवस्था में पहुँच जाएँगी, जिस दिन भूल जाएँगी, तुम कौन हो!

पीछे से धक्का लगा और उसका सिर आगे की सीट से जा टकराया. खट-सी आवाज़ हुई और धड़धड़ाती हुई बस सहसा रुक गई. बस-कंडक्टर ने धीरे से उसके कन्धे पर हाथ रखा- यह टर्मिनल है, साहब…यहाँ नही उतरेंगे तो क्या हमारे साथ वापस लौटेंगे? – कोई शरीफ कंडक्टर रहा होगा, जो उसे धकेलकर बाहर नहीं निकाला. बस खाली पड़ी थी और ड्राइवर बाहर पटरी पर खड़ा होकर बीड़ी सुलगा रहा था. छुट्टी के दिन सेक्रेटेरियेट की इमारत सूनसान पड़ी थी…बस-स्टैंड पर आदमियों की जगह मक्खियाँ भिनभिना रही थीं…बाहर निकलकर उसने चारों तरफ देखा- नहीं, यहाँ मुझे पहचानने वाला कोई नहीं. वह जल्दी से पैर बढ़ाता हुआ तालकटोरा रोड की तरफ चलने लगा…फिर एक पेड़ के नीचे ठिठक गया. बैग को नीचे रखा, पैंट की पिछली जेब से कार्ड निकाला, नाम और पते को दुबारा पढ़ा, एक बार फिर उस सज्जन की शक्ल याद करने की कोशिश की और तब एक अजीब-से डर ने उसे जकड़ लिया. उसे काम नहीं आया, वह कैसे दीखते थे, न शक्ल-सूरत, न उनकी पहचान का कोई स्मृति-संकेत-सिर्फ़ उनकी ब्राऊन रंग की टाई याद रह गई थी, टाई और सुनहरा सिगरेट-लाइटर और उनका कार्ड, जिस पर उनका नाम और

पता वह अपने हाथ में लिए खड़ा था…

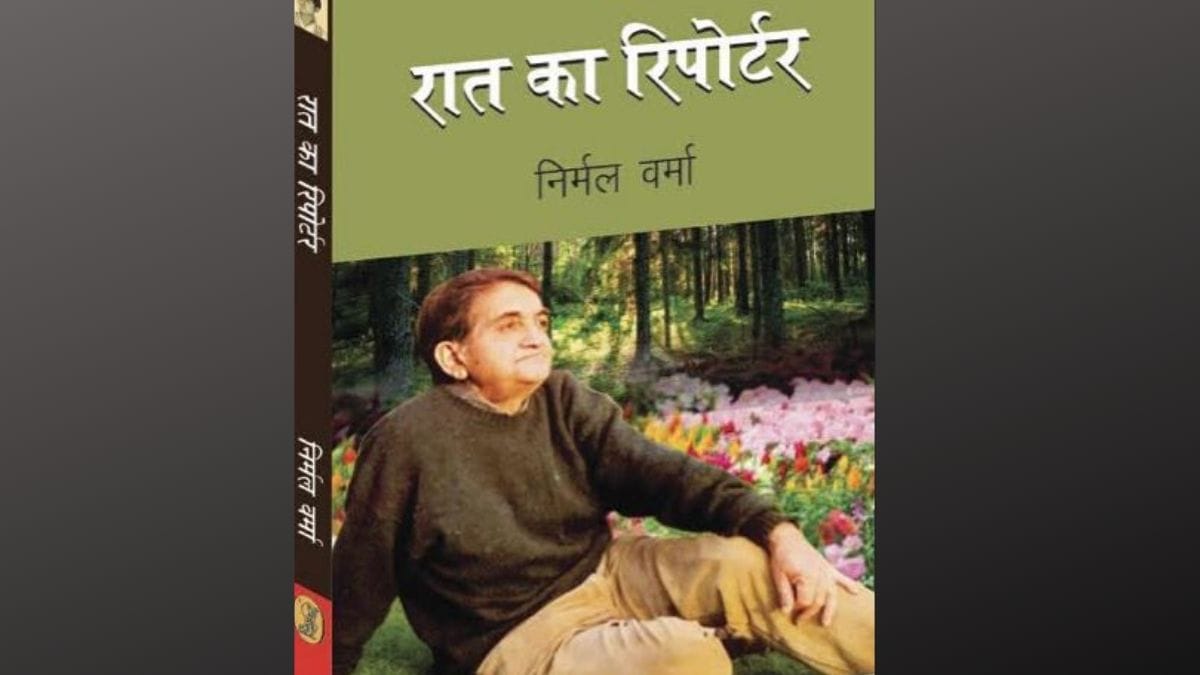

(यह लेखक निर्मल वर्मा की किताब ‘रात का रिपोर्टर’ का अंश है. इस पुस्तक का प्रकाशन वाणी प्रकाशन ने किया है. )