बंदूक द्वीप उपन्यास समय और काल खंड से परे एक ऐसी दुनिया की कहानी है जहां विस्थापन बढ़ रहा है और बदलाव निरंतर हो रहा है. पर ये उम्मीदों भरी कहानी भी है. उम्मीद एक ऐसे आदमी की जिसकी दुनिया और भविष्य में आस्था दो अनूठी महिलाएं बहाल करती हैं. पढ़िए अमिताव घोष के उपन्यास बन्दूक़ द्वीप का एक टुकड़ा.

कलकत्ता

इस अजीब यात्रा की सबसे अजीब बात यह थी की इसकी शुरुआत एक शब्द से हुई थी—और ये कोई ख़ास शब्द नहीं था, बल्कि एक आम साधारण सा शब्द था जो काहि रा से कलकत्ता तक प्रचलित है. यह शब्द है बन्दूक़, कई भाषाओं में इसे ‘गन’ भी कहा जाता है, मेरी मातृभाषा बंगाली में भी. और अंग्रेज़ी में भी इस शब्द ने अंग्रेज़ उपनिवेशकों की बदौलत ऑक्सफ़ोर्ड अंग्रेज़ी शब्द कोश में जगह बना ली और ‘राइफल’ के साथ जम गया. लेकिन जिस दिन यात्रा शुरू हुई उस दिन तक कोई गन या राइफल आस-पास भी नहीं थी; और इस शब्द का इस्तेमाल किसी हथियार का ज़िक्र करने के लिए भी नहीं किया गया था. और शायद इसी वजह से इसने मेरा ध्यान अपनी ओर खींचा था; क्योंकि जिस बन्दूक़ की बात कर रहा हूं, वो एक नाम का हिस्सा है—‘बन्दू क़ी सौदागर’.

बन्दू क़ी सौदागर मेरी ज़िन्दगी में ब्रुकलिन में नहीं आया, जहां मैं रहता और काम करता हूं, बल्कि कलकत्ता (या फिर कोलकाता, जैसा कि अब वो जाना जाता है) में आया, जहां मैं पैदा हुआ और पला-बढ़ा था. उस साल, पिछले कई सालों की तरह मैं पूरे जाड़े काम के सिलसिले में कलकत्ता में था. पुरानी दुर्लभ किताबों और एशिया की प्राचीन काल की वस्तुओं के व्यापारी के नाते मुझे काम के सिलसिले में कई जगह जाना पड़ता है और चूंकि कलकत्ता में मेरा छोटा-सा एक घर है (मेरे माता-पिता का पुश्तैनी मकान, जो मुझे और मेरी बहनों को उत्तराधिकार में मिला है) इसलिए यह शहर मेरे लिए एक दूसरा दफ्तर-सा बन गया था.

लेकिन सिर्फ काम की वजह से ही मैं यहां हर साल नहीं आता था. कोलकत्ता मेरे लिए ब्रुकलिन की तकलीफदेह ठंड से बचने का एक आशियाना भर नहीं था, बल्कि पेशेवर ज़िन्दगी में मेरी बेहतरी के बावजूद बीते समय के साथ निजी ज़िन्दगी में बढ़ते एकाकीपन का सहारा भी था. मेरी ज़िन्दगी में तन्हाई और मायूसी उस साल कुछ ज़्यादा ही बढ़ गई थी, जब मेरा एक अच्छा ख़ासा रिश्ता अचानक ख़त्म हो गया : जिस महिला के साथ मेरा काफी समय से रिश्ता था, उसने अचानक मुझे छोड़ दिया; बातचीत का हर ज़रिया बन्द कर दिया. बिना कुछ कहे. ‘घोस्टिंग’ का यह मेरा पहला अनुभव था, एक ऐसा अनुभव जो जितना दर्दनाक होता है, उतना ही अपमानजनक भी.

मैं बहुत जल्द साठ साल का होने वाला था, पर मैं पहले से कहीं ज़्यादा तन्हा था. इसलिए उस साल मैं समय से काफी पहले कोलकाता चला गया था और मैंने वो वक़्त चुना जब लोग उत्तर में ठंड शुरू होते ही दूसरे इलाकों में जाने लगते हैं और मेरे जैसे विदेश में बसे कोलकातावासी पंख लगाकर वहां उड़ जाते हैं और ठंड पार होते ही शहर वापस आ जाते हैं. मैं जानता था कि कई दोस्त और रिश्तेदार मिलेंगे; कि खाने-पीने और शादियों में हफ्ते छूमन्तर हो जायेंगे. उस औरत से मिलने की उम्मीद, जिसके साथ मैं ज़िन्दगी गुज़ार सकूं, यह खयाल भी मेरे दिमाग के किसी कोने में ज़रूर था (क्योंकि मेरी उम्र के आदमियों के साथ ऐसा वाक़ई हुआ था).

लेकिन ज़ाहिर है ऐसा कुछ हुआ तो नहीं, हालांकि मैंने लोगों से मिलने का कोई मौक़ा नहीं छोड़ा और पता नहीं कितनी तलाक़शुदा, विधवाओं और अधेड़ उम्र की कुंवारी महिलाओं से मिला. एक-दो बार ऐसा हुआ भी कि उम्मीद की कुछ किरण जागी…लेकिन जैसा की मैं कई बार देख चुका था और भुगत चुका था कि औरतों के लिए ‘पुरानी किताबों के व्यापारी’ में शायद ही कोई आकर्षण होता है.

मायूसी के झरने में महीने निकल गये और मैं ब्रुकलिन लौटने को था कि मुझे अपने आख़री सामाजिक कार्यक्रम में जाना पड़ा—एक कज़िन की बेटी की शादी का रिसेप्शन.

मैं अभी अंग्रेज़ों के ज़माने के उस क्लब में पहुंचा ही था कि एक दूर के रिश्तेदार, कनाई दत्त ने मुझे धर लिया. कनाई को मैं सालों से नहीं मिला था और इस बात का मुझे कोई ख़ास अफ़सोस भी नहीं था : वह हमेशा से ही एक घमंडी, चिकनी चुपड़ी बातें करने वाला, सर्व ज्ञानी किस्म का इंसान था जो अपनी मीठी ज़ुबान और सुन्दर चेहरे का इस्तेमाल औरतों को फुसलाने और दुनिया में आगे बढ़ने के लिए करता था.

वह ज़्यादातर नयी दिल्ली में रहता था और वहां के गर्मजोशी से भरे माहौल में फलफूल रहा था. वह मीडिया का चहेता था. टीवी पर अक्सर उसे किसी बहस में चिल्लाते देखना कोई बड़ी बात नहीं थी. और जैसा कि कहते हैं, वह सबको जानता था और उसके बारे में अक्सर अखबारों, पत्रिकाओं और किताबों तक में ज़िक्र होता था. लेकिन कनाई से मुझे सबसे ज़्यादा चिढ़ इस बात की होती कि वो मुझे हमेशा नीचा दिखाने की कोशिश करता. इस बार भी वही हुआ; उसने मेरे बचपन का नाम ‘दीनू’ लेकर मेरी तरफ गूगली फेंकी (जिस नाम को मैं कबका छोड़कर उसका अमेरिकीकरण कर चुका था—‘दीन’).

‘अच्छा यह बताओ, दीनू,’ उसने मेरा हाथ पकड़ने के साथ ही कहा, ‘क्या यह सच है कि तुम अपने आप को बंगाली लोक साहित्य के किसी तरह के विशेषज्ञ के रूप में प्रस्तुत कर रहे हो?’ उसकी आवाज़ में अवहेलना झलक रही थी और मैं झनझना गया. मैं बड़बड़ाया, ‘ऐसा है, बहुत समय पहले मैंने इस पर शोध कि या था. लेकिन जब मैंने पढ़ाई छोड़ी और बुक डीलर बन गया, तो सब छोड़ दिया.’ ‘लेकिन तुमने पीएचडी तो की थी, है न?’ उसके शब्दों में उपहास साफ था. ‘तो इसका मतलब तकनीकी तौर पर तो तुम विशेषज्ञ हो ही.’

‘मैं अपने को विशेषज्ञ तो नहीं कहूंगा…’

बेहिचक उसने मुझे बीच में ही टोका. ‘तो फिर यह बतायें श्रीमान विशेषज्ञ कि क्या आपने कभी बन्दू क़ी सौदागर के बारे में सुना है?’ उसका मक़सद मुझे चौंकाना था और उसने मुझे चौंका दिया. यह नाम, ‘बन्दू क़ी सौदागर’ मेरे लिए इतना नया था कि पल भर के लिए तो मुझे लगा की कनाई ने उसे अपने मन में तो नहीं गढ़ा था.

‘क्या किसी लोककथा का नायक है?’

‘हां—जैसे दोक्खि न राय, या चांद सागर…’

उसने बंगाली लोक साहित्य से कई नाम लिए : सत्यपीर, लखिन्थर इत्यादि. यह पात्र न तो भगवान हैं और न ही इंसानी पुण्यात्मा. वह तो बंगाल के डेल्टा की खिसकती दलदली ज़मीन जैसे हैं, जो कई धाराओं के संयोग से निकलती है. कभी-कभी उनकी याद को ज़िन्दा रखने के लिए मन्दिर बना दिए जाते हैं; और हमेशा ही उनके नाम किसी पौराणिक कथा से जुड़े होते हैं. और चूंकि बंगाल समुद्री ज़मीन है, तो समुद्र और जहाज़ इन कहानियों का बहुत बढ़ा हिस्सा होते हैं. इन सब कहानियों में एक व्यापारी, ‘चांद सागर’ की दन्तकथा सबसे मशहूर है—कहा जाता है कि मनसा देवी के प्रकोप से बचने के लिए वह विदेश भाग गया था. मनसा देवी—सांपों और अन्य ज़हरीले जीवों की देवी.

बचपन का एक वो समय था जब व्यापारी चांद और उससे प्रतिशोध लेती मनसा देवी की कहानी मेरी ज़िन्दगी का उतना ही अहम हिस्सा थी, जितना कि अंग्रेज़ी सीखने और कॉमिक्स पढ़ने के बाद बैटमैन और सुपरमैन होने वाले थे. उस ज़माने में भारत में टीवी नहीं था और बच्चों के मनोरंजन के लिए कहानी सुनने के अलावा और कोई ज़रिया नहीं था. और अगर कहानीकार बंगाली हो तो देर-सवेर वो उस कहानी पर पहुंच ही जाता था—एक व्यापारी और उसे अपना भक्त बनाने की इच्छा रखने वाली देवी की.

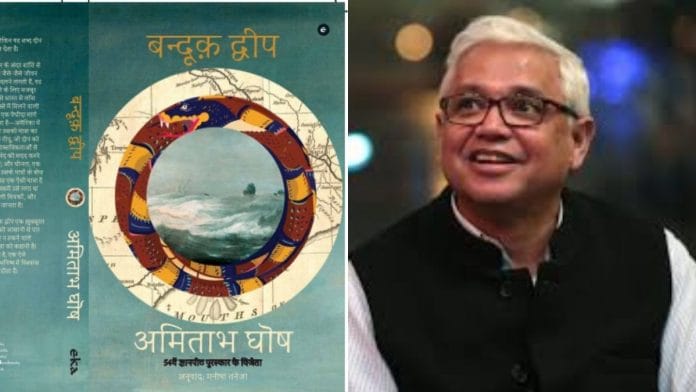

(बन्दूक़ द्वीप, लेखक अमिताव घोष, अनुवाद मनीषा तनेजा, प्रकाशक एका (वेस्टलैंड))