ये 2026 की शुरुआत के ही दिन हैं और ऐसा लगता है कि ‘संप्रभुता’ शब्द इस साल का सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला शब्द बन सकता है. भारतीय राजनीति में तो यह आज सबसे ज्यादा चर्चा में है और डॉनल्ड ट्रंप जब भी भारत का ज़िक्र करते हैं, तब यह शब्द जैसे तुरंत चमकने लगता है. ऐसा तब भी होता है जब कोई सामान्य या आपसी घटना होती है, जैसे अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर का चंडीमंदिर में वेस्टर्न कमांड का दौरा.

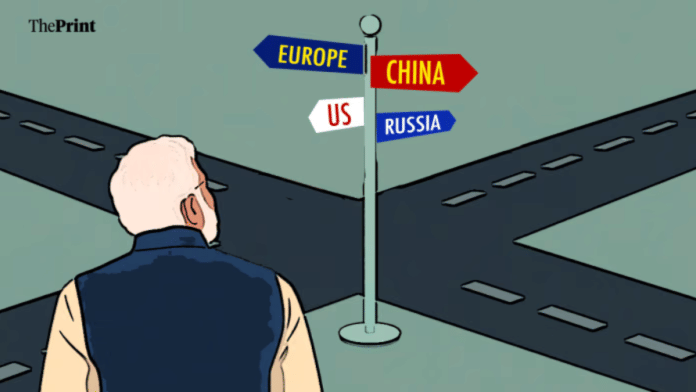

ट्रंप ने ‘संप्रभुता’ शब्द को फिर से चलन में ला दिया है. वैश्वीकरण पर पिछले तीन दशकों से जो आम सहमति बनी हुई थी, उसे उन्होंने तोड़ दिया है. इस सहमति ने देशों को अपने मित्र देशों और सहयोगियों के साथ गठबंधन में अपनी संप्रभुता साझा करने के फायदे दिखाए थे. यह सब अब खत्म हो गया है. ट्रंप ने कनाडा से लेकर भारत तक हर देश को, खासकर सहयोगी देशों को, संप्रभुता का महत्व फिर से समझने पर मजबूर किया है.

भारत में इससे यह दबा हुआ भाव फिर से सामने आया है. भारत की रणनीतिक समझदारी के छोटे से दौर की परीक्षा हो रही है.

इसे आप हमारे औपनिवेशिक इतिहास से जोड़कर देख सकते हैं या पश्चिमी देशों (अमेरिका) के दबाव से भी जोड़ सकते हैं क्योंकि पाकिस्तान उसका सहयोगी बन गया था. बाद में, 1974 और 1998 में पोखरण में परमाणु परीक्षण के बाद आर्थिक प्रतिबंध लगे और टेक्नोलॉजी से वंचित किया गया, जिससे भारत के जख्म और गहरे हुए और किले जैसी सोच मजबूत हुई.

हमारे परमाणु और मिसाइल कार्यक्रमों पर ‘रोक लगाओ, वापस लो और खत्म करो’ वाले दौर में जो दबाव पड़ा, वह अमेरिका की ओर से ही पड़ा. संप्रभुता को लेकर भारत में जो व्यापक सोच थी, उसे अमेरिका-विरोध के रूप में देखा जाने लगा. इस अनुभव ने ऐसे राष्ट्रवाद को जन्म दिया, जो मजबूत भी था और अमेरिका के प्रति संदेह से भरा हुआ भी था.

‘विदेशी हाथ’ को हमेशा अमेरिकी हाथ माना गया. उसके विरोधी, यानी सोवियत संघ और उसके साथी, भारत के स्वाभाविक दोस्त माने गए, लेकिन यह तब तक ही रहा, जब तक 1990-91 में सोवियत संघ खत्म नहीं हो गया. तब से भारत इस नए, एकध्रुवीय दुनिया में अपने लिए जगह बनाने में लगा है. इसका नतीजा यह हुआ कि भारत धीरे-धीरे पश्चिम की ओर झुकता गया. पी.वी. नरसिंह राव से लेकर अटल बिहारी वाजपेयी और मनमोहन सिंह से लेकर नरेंद्र मोदी तक, हर नेता इस दुविधा का सामना करता रहा है कि शीतयुद्ध के बाद की दुनिया में बिना किसी एक खेमे में गए रिश्ते कैसे बनाए जाएं.

भारत का तनावग्रस्त पड़ोस उसके रणनीतिक विकल्पों को सीमित करता है. बड़े नज़रिए से देखें तो भारत दोहरी मजबूरी में है. पाकिस्तान के साथ रिश्ता हमेशा तनाव में रहता है और चीन की ओर से हमेशा खतरा बना रहता है कि वह एलएसी पर परेशानी खड़ी कर सकता है. ऐसे में आराम से सोचने का मौका नहीं मिलता, लेकिन अमेरिका चाहता है कि भारत एक साथ कई चुनौतियों को संभाले. भारत के लिए चीन-पाकिस्तान गठजोड़ ज्यादा बड़ी चुनौती है.

इसे दोहरी मजबूरी इसलिए कहा जाता है क्योंकि पहली बात, भारत को अपनी सेना को हमेशा तैयार रखना पड़ता है. बहुत सारा सैन्य सामान सोवियत या रूस का बना हुआ है और इस निर्भरता से तुरंत छुटकारा नहीं मिल सकता. इसके अलावा, भारत के महत्वपूर्ण कार्यक्रमों, जैसे परमाणु पनडुब्बी (एसएसएन), में रूस की बड़ी भूमिका है. दूसरी बात, दो मोर्चों से बचने के लिए भारत को चीन के साथ संबंध भी बनाए रखने पड़ते हैं, चाहे इसके लिए व्यापार में कुछ समझौते ही क्यों न करने पड़ें.

यह भी पढ़ें: दुनिया का नया खेल: ट्रंप वक्त जुटाने, चीन ताकत बढ़ाने, भारत अपने लिए जगह ढूंढने में जुटा

संबंध बनाए रखने का मतलब है कि भारत यूक्रेन के मुद्दे पर रूस के खिलाफ ज्यादा कड़ी बात नहीं कह सकता या ट्रंप के इस दावे की खुलकर पुष्टि नहीं कर सकता कि भारत ने रूस से तेल खरीदना बंद कर दिया है, यह स्थिति जटिल है, क्योंकि यूक्रेन युद्ध से पहले जब यूरोप और अमेरिका चाहते थे कि भारत रूस से तेल खरीदे ताकि वैश्विक कीमत संतुलित रहे, तब भारत बहुत कम तेल खरीदता था. उस समय यह बात भी नहीं कही जाती थी कि रूस का तेल भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लिए ज़रूरी है. अब जनमत का दबाव है कि तेल खरीदना जारी रखा जाए और कहा जाए कि हम एक संप्रभु देश हैं.

भारत की पिछली सरकारों ने अमेरिकी दबाव को नज़रअंदाज़ किया था और यह याद किया जाता है कि इंदिरा गांधी ने रिचर्ड निक्सन और हेनरी किसिंजर का सामना किया था. यह सही है, लेकिन पूरी सच्चाई नहीं है.

दूसरी सच्चाई यह है कि इंदिरा गांधी ने एक खेमे से दूरी बनाई, लेकिन दूसरे खेमे, यानी सोवियत संघ, के करीब चली गईं. अपनी सरकार बचाने के लिए उन्हें कम्युनिस्ट पार्टी सीपीआई का समर्थन चाहिए था, इसलिए 1969 के बाद भारत का झुकाव सोवियत संघ की ओर बढ़ गया. 9 अगस्त 1971 को भारत सोवियत संघ का सहयोगी बन गया. यह बहुत मजबूत सुरक्षा संधि नहीं थी, लेकिन इसमें पारस्परिक सुरक्षा की बात शामिल थी.

इसका फायदा तब हुआ जब अमेरिकी सातवां बेड़ा भारत पर दबाव डालने आया था. सोवियत संघ ने संयुक्त राष्ट्र में वीटो किया और भारत को सैन्य सामान जल्दी उपलब्ध कराया, जिसमें पोलैंड से आए टी-55 टैंक भी शामिल थे. उसी समय, अमेरिका का नया सहयोगी चीन पाकिस्तान को हथियार दे रहा था.

1971 की जीत ने इंदिरा गांधी और भारत दोनों की प्रतिष्ठा बढ़ाई और निक्सन सरकार को शर्मिंदा किया, लेकिन क्या इसका मतलब यह था कि भारत पूरी तरह संप्रभु हो गया था? नहीं. भारत को कई मामलों में सोवियत संघ का समर्थन करना पड़ा, जैसे कंबोडिया और अफगानिस्तान के मुद्दे पर. अफगानिस्तान के कारण भारत के सामने नई रणनीतिक समस्याएं पैदा हुईं. इससे अमेरिका-पाकिस्तान संबंध मजबूत हुए, जिहादी संस्कृति बढ़ी और पाकिस्तान परमाणु शक्ति बना.

1969 से 1989 के बीच क्या भारत ने अपनी संप्रभुता से समझौता किया? जवाब है—नहीं. संप्रभुता कोई स्थायी मुहर नहीं होती. अमेरिका हो या चीन, हर देश के लिए संप्रभुता का मतलब अपने फैसले लेने की आज़ादी है. शीतयुद्ध में भारत ने सोवियत संघ के साथ संबंध बनाए. बाद में अमेरिका के साथ संबंध सुधरे, रूस के साथ संबंध बनाए रखे गए, चीन के साथ स्थिरता की कोशिश हुई, और पाकिस्तान से निपटने की ताकत बढ़ाई गई.

कोई भी देश पूरी तरह संप्रभु नहीं होता, यहां तक कि स्विट्जरलैंड भी नहीं. सभी देश अपने फैसले और समझौते करते हैं. समझदार देशों के लिए अवसरवाद एक उपयोगी तरीका होता है.

इसलिए निष्कर्ष यह है कि शीतयुद्ध के दौरान भारत को सोवियत संघ की कई गलतियों को सहना पड़ा, खासकर अफगानिस्तान के मामले में. अमेरिका के प्रति भारत की कुछ प्रतिक्रियाएं भी ऐसी ही रही हैं.

भारत में अमेरिका-विरोध इतना ज्यादा था कि किसी शहर में किसी अमेरिकी व्यक्ति के नाम पर कुछ नहीं था, जब तक कि रेवंत रेड्डी ने हैदराबाद में एक सड़क का नाम डॉनल्ड ट्रंप के नाम पर नहीं रखा. नई दिल्ली में भी ऐसा कोई स्थान नहीं है, सिवाय अमेरिकी राजदूत के घर के, जिसका नाम रूजवेल्ट हाउस है. यहां तक कि मार्टिन लूथर किंग के नाम पर भी कोई सड़क नहीं है.

आज दुनिया एक-दूसरे पर निर्भर है, जहां संप्रभुता को लचीले तरीके से देखना पड़ता है. सभी देश नए गठबंधन बना रहे हैं और अपने हित के अनुसार फैसले ले रहे हैं. विचारधारा और नैतिकता अब कम महत्वपूर्ण हो गई हैं. इसका उदाहरण जल्द ही नई दिल्ली में दिखेगा, जब कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी भारत आएंगे और टूटे हुए रिश्तों को सुधारने की कोशिश करेंगे. उनके सामने विकल्प होगा कि वे ट्रंप के दबाव को सहें या नए रिश्ते बनाएं.

मेरी सबसे यादगार बातचीत ‘वाक द टॉक’ कार्यक्रम में हरकिशन सिंह सुरजीत के साथ हुई थी. मैंने उनसे पूछा कि आप उन सरकारों का समर्थन क्यों करते हैं, जो अमेरिका से संबंध सुधारती हैं.

उन्होंने जवाब दिया: भारत को टेक्नोलॉजी चाहिए. पहले यह सोवियत संघ से मिलती थी, लेकिन अब नहीं मिलती. इसलिए अब अमेरिका की ज़रूरत है. हमें अपने राष्ट्रीय हित के अनुसार काम करना चाहिए.

संप्रभुता पर यह एक महत्वपूर्ण सबक है. यह बात मैं आपको शुरू में भी बता सकता था, लेकिन इसके लिए आपको पूरा लेख पढ़ना पड़ा.

(नेशनल इंट्रेस्ट को अंग्रेज़ी में पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें)

यह भी पढ़ें: थैंक्यू मिस्टर ट्रंप: भारत को अब फ्री ट्रेड के डर से बाहर निकलकर सुधारों को तेज करने का मौका मिला है