अमरोहा/सोनीपत/मुरादाबाद: जब सोमवीर की पत्नी पहली बार बीमार पड़ीं, तो वे अमरोहा से मेरठ भागे. डॉक्टर ने इसे “सिर्फ कम प्लेटलेट्स” कहकर टाल दिया. उन्होंने वह पैसा खर्च किया जो उनके पास नहीं था, इंतज़ार किया, उम्मीद रखी और आखिरकार उनकी तबियत ठीक लगने लगी, लेकिन पिछले साल, उनकी सेहत फिर बिगड़ गई. उनका शरीर कमज़ोर हो गया, हड्डियां उभरी हुई थीं और चक्कर आना लगातार होने लगा. एक स्थानीय डॉक्टर ने कुछ टेस्ट किए और नतीजा बताया: ल्यूकेमिया.

32 साल के सोमवीर एक दर्जी, कैंसर का इलाज वहन करने का सोच भी नहीं सकते थे. उन्होंने दिल्ली के AIIMS का रुख किया, जो उनके गांव अमरोहा से करीब 250 किलोमीटर दूर है, लेकिन निराशा के बीच उन्हें एक नाम बताया गया: OncoCare कैंसर हॉस्पिटल, जो उनके जिले में ही है, उनके घर से एक घंटे से कम की दूरी पर. यह किफायती था और आधे दिन में ही उन्हें बेड मिल गया. पहली बार हफ्तों के बाद सोमवीर और उनकी पत्नी ने सांस ली.

सोमवीर ने कहा, “हमें नहीं पता कि इलाज सस्ता है या महंगा—हम कभी बड़े शहर के अस्पताल नहीं गए. हम वहन नहीं कर सकते थे. दो साल में हमने 14-15 लाख रुपये खर्च कर दिए. मैं पैसे उधार लेता रहा, बस यह उम्मीद करते हुए कि वो ठीक हो जाए. शुक्र है कि अब वो बेहतर है और हमारे गांव के पास अस्पताल होना भी मददगार है.”

सोमवीर की तरह, अब कई भारतीय कैंसर का इलाज दूरदराज के महानगरों में नहीं बल्कि अपने नज़दीकी नए अस्पतालों में करवा रहे हैं.

कैंसर धीरे-धीरे पैसा और मानसिक ताकत कम कर देता है और जल्दी, अक्सर बहुत नुकसान पहुंचाता है. भारत में 25 लाख से ज्यादा लोग कैंसर के साथ जी रहे हैं. हर साल 7 लाख नए मरीज आते हैं और 5.5 लाख से ज्यादा मौतें होती हैं, लेकिन अब भारत बड़े और संगठित तरीके से इसका सामना कर रहा है. फर्क सिर्फ यह है कि यह लड़ाई अब कहां हो रही है.

दशकों तक कैंसर का इलाज मेट्रो शहरों के बड़े नामी अस्पतालों—AIIMS दिल्ली, टाटा मेमोरियल, राजीव गांधी कैंसर इंस्टिट्यूट एंड रिसर्च सेंटर से जुड़ा था, लेकिन अब हालात बदल रहे हैं. चाहे यूपी का अमरोहा हो या हरियाणा का पानीपत, अब गुणवत्तापूर्ण इलाज दूर का सपना नहीं रहा. छोटे शहर कैंसर देखभाल का नया केंद्र बन रहे हैं.

यह बदलाव सार्वजनिक संस्थाओं और निजी पहलकर्ताओं दोनों से हो रहा है और मरीज़ों की बढ़ती संख्या इसे बढ़ा रही है. सरकार लंबे समय से चल रहे शहरी-ग्रामीण असमानता को पाटने के लिए सुधार लागू कर रही है. नेशनल हेल्थ मिशन के तहत, 2025 में 200 नए जिला स्तर के डे-केयर कैंसर सेंटर स्थापित करने की योजना है. लक्ष्य यह है कि किसी भी भारतीय को, चाहे उसका पिनकोड कोई भी हो, कम से कम बुनियादी कैंसर देखभाल से वंचित न रहना पड़े.

पहले स्टेज 3 आम था, स्टेज 4 बहुत सामान्य था, स्टेज 2 कम और स्टेज 1 नगण्य. अब रुझान उल्टा हो रहा है

— अरुण कुमार गोयल, एंड्रोमेडा कैंसर हॉस्पिटल, सोनिपत

भोपाल और जोधपुर में AIIMS शाखाएं एक विकेंद्रीकृत मॉडल विकसित कर रही हैं, जो टियर-2 शहरों को जिला और प्राइमरी सेंटर से जुड़े तृतीयक कैंसर केयर हब में बदलता है. टाटा मेमोरियल सेंटर मुंबई के बाहर विस्तार कर रहा है, खारघर में नई सुविधाएं बना रहा है और वाराणसी, गुवाहाटी और विशाखापत्तनम जैसे स्थानों में पेडियाट्रिक कैंसर यूनिट लॉन्च कर रहा है.

लेकिन यह सिर्फ शीर्ष से नीचे की पहल नहीं है. डॉक्टरों का भी रिवर्स माइग्रेशन हो रहा है, जो अपने गृहनगरों—पानीरत, सोनिपत, मेरठ, अमरोहा में कैंसर हॉस्पिटल खोल रहे हैं. टियर-2 शहरों की हाईवे और सड़कें बड़े होर्डिंग्स से सजी हैं, जिनमें स्थानीय ऑनकोलॉजिस्ट के चेहरे, उनके डिग्री और मरीज़ों की संख्या पदकों की तरह लिखी हुई हैं, जो आशा बेच रही हैं. इनमें से कई ने फोर्टिस, AIIMS, मैक्स और अन्य बड़े अस्पतालों में ट्रेनिंग ली है.

वे कैंसर इलाज तक बेहतर पहुंच के विश्वास और नई संभावनाओं के लिए प्रेरित हैं. यह एक ऐसा बाज़ार है, जहां ज़रूरत बहुत है, प्रतियोगिता सीमित है और इनाम मानव और आर्थिक दोनों है.

मैक्स इंस्टिट्यूट ऑफ कैंसर केयर के मेडिकल ऑनकोलॉजी डिपार्टमेंट के वाइस चेयरमैन प्रमोद कुमार जुलका ने कहा, “लोग पूरे देश से टाटा मेमोरियल, AIIMS और BHU जैसे केंद्रीकृत अस्पतालों में आते हैं, जो अब ओवरलोड हैं. इसलिए हमें टियर-2 और टियर-3 शहरों में छोटे सेंटर चाहिए. यही वजह है कि सरकार दिल्ली, मुंबई और कोलकाता जैसे बड़े महानगरों के बाहर कीमोथेरेपी क्लीनिक खोल रही है. पंजाब में ‘कैंसर ट्रेन’ है जो मरीजों को रेडिएशन थेरेपी के लिए ले जाती है और उसी दिन वापस लाती है. यह दिखाता है कि कैंसर सेंटर मरीजों के करीब स्थापित किए जा रहे हैं, ताकि उन्हें दूर यात्रा न करनी पड़े.”

यह भी पढ़ें: ऑर्गन डोनर्स की कमी ने बढ़ाई परेशानी, भारत में परिवारों का संघर्ष: लालफीताशाही और अविश्वास

छोटे शहरों में कैंसर केयर

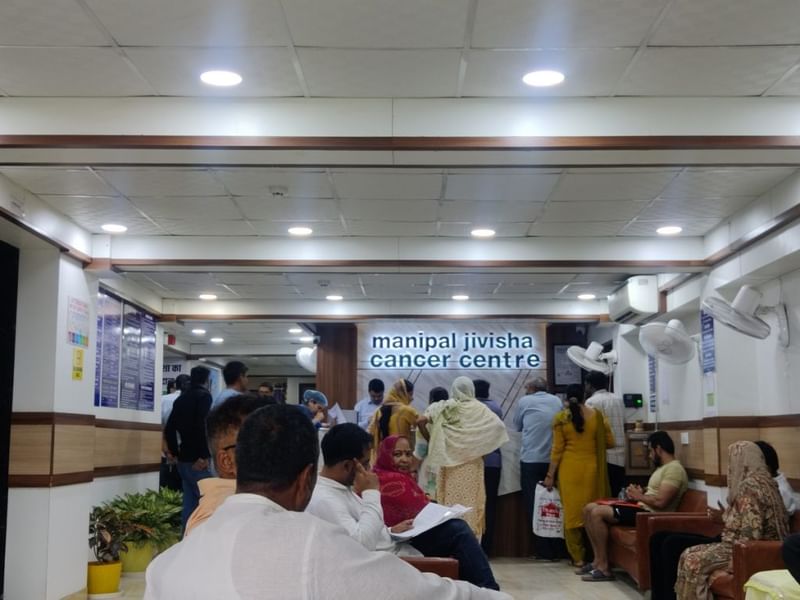

सोनीपत के मणिपाल जीविषा कैंसर सेंटर के वेटिंग एरिया में सन्नाटा है, लेकिन यह शांति से दूर है. मरीज मोटी फाइलें पकड़े हैं, फोन में धीरे-धीरे बात कर रहे हैं, या खाली आंखों से आगे देख रहे हैं. कुछ नाखून चबा रहे हैं, कुछ अपने परिवार के सहारे आराम पा रहे हैं. एक महिला अपने काम मसल रही हैं, एक बच्चा उनकी गोद में सो रहा है. सभी थके हुए लग रहे थे — थकान हवा में महसूस होती है, लेकिन उम्मीद भी वहीं है.

यह सोनीपत के प्रमुख कैंसर सेंटर्स में से एक है और यह तीन साल पहले तक मौजूद नहीं था.

यह अस्पताल डॉ. सुरेन्द्र डबास (45) ने स्थापित किया, जो भारत के रोबोटिक कैंसर सर्जरी के पायनियर हैं. मूल रूप से हरियाणा के लदपुर गांव के रहने वाले, उन्होंने मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज में ट्रेनिंग ली और बाद में अमेरिका में आगे की पढ़ाई की. 36 साल की उम्र में वे फोर्टिस हॉस्पिटल में ऑन्कोलॉजी के चेयरमैन बने और 2016 में भारत के पहले रोबोटिक सर्जरी ट्रेनर बने, जिन्होंने 150 से ज्यादा डॉक्टरों को ट्रेनिंग दी, लेकिन उनके जड़ें उन्हें वापस बुला रही थीं.

डबास ने कहा, “मैं अपने गांव लौटकर कुछ देना चाहता था. मैंने हरियाणा में कैंसर मरीजों की बढ़ती संख्या देखी और महसूस किया कि यहां एक अस्पताल की ज़रूरत है. मेरा उद्देश्य सरल है: उन लोगों का इलाज करना जो महंगी कैंसर देखभाल का खर्च नहीं उठा सकते.”

जीविषा में डबास 150 सदस्यीय टीम का नेतृत्व करते हैं, जो राज्यों में जाकर मुफ्त ओपीडी चलाती है. अस्पताल मुख्य रूप से फेफड़े, गला, स्तन और मूत्राशय के कैंसर का इलाज करता है. यहां पीईटी स्कैन मशीन नहीं है — मरीजों को दिल्ली भेजा जाता है, लेकिन कीमोथेरपी, सर्जरी और विशेषज्ञ परामर्श 1,000 रुपये बेस फीस में उपलब्ध हैं.

उन्होंने कहा, “यह अस्पताल पैसा कमाने के लिए नहीं है. इसीलिए मैं इसे ज़्यादा प्रचारित नहीं करता. ज्यादा विज्ञापन से ज्यादा मरीज आएंगे और इससे देखभाल की गुणवत्ता प्रभावित हो सकती है. यह मैं होने नहीं दूंगा.”

सोनीपत के ग्रामीण इलाकों में समर्पित कैंसर क्लिनिक और डायग्नोस्टिक लैब बहुत कम हैं. सरकारी अस्पताल केवल 3,000 रुपये मासिक पेंशन और मुफ्त बस पास जैसी सुविधाएं देते हैं.

इस अंतर को कम करने के लिए डबास की टीम उत्तर प्रदेश और हरियाणा के छोटे शहरों में मुफ्त ओपीडी चलाती है. वे मुफ्त कैंसर स्क्रीनिंग भी देते हैं और पिछले दस साल में 25,000 से ज्यादा लोग इस सेवा का लाभ ले चुके हैं.

दिल्ली से कुछ ही मिनट दूर, सोनीपत का एंड्रोमेडा कैंसर हॉस्पिटल क्षेत्र का एकमात्र व्यापक कैंसर केंद्र है. सिर्फ एक साल पहले खोले गए इस 105-बेड वाले अस्पताल में कीमोथेरपी, सर्जरी, रेडियोथेरेपी और सोनीपत की एकमात्र पीईटी स्कैन मशीन उपलब्ध है.

यहां बहुत सारे नकली डॉक्टर हैं और असली अस्पताल बहुत कम हैं, इसलिए अधिकांश लोग सही देखभाल तक नहीं पहुंच पाते. मेरा उद्देश्य सरल है: जो भी हमारे पास आए, उसे सबसे अच्छी देखभाल मिले. हम हर साल 4,000-5,000 नए मरीज देखते हैं

— डॉ. सत्यवीर चौहान, संस्थापक, ऑनकोकेयर कैंसर हॉस्पिटल, अमरोहा

फिर भी यह अस्पताल आयुष्मान भारत के तहत पैनल्ड नहीं है. इसका उदाहरण है कि कैसे छोटे अस्पताल भारत में कैंसर देखभाल प्रणाली में अकेले रहते हैं. एक हफ्ते के दिन, इमारत सुनसान लग रही थी, स्टाफ सलाह कक्ष में आराम कर रहा था या कैंटीन में बैठा था. अपने मेडिकल ज्ञान के बावजूद संस्थापक प्रशासनिक अड़चनों में फंसे हैं.

एंड्रोमेडा के निदेशक नितिन ज़मरे ने कहा, “कुछ कैंसर ट्रीटमेंट सेंटर बन रहे हैं, लेकिन टियर-2 और टियर-3 शहरों में व्यापक सुविधाओं की तुलना में कम हैं.”

कैंसर देखभाल का विकेंद्रीकरण शुरू हो गया है, लेकिन यह पूरी तरह समान नहीं है और प्रगति धीमी है. कई विशेषज्ञ छोटे शहरों में जाने के इच्छुक नहीं हैं और बाहरी केंद्रों में बुनियादी ढांचा अक्सर कम होता है. मरीज इसे जानते हैं, इसलिए सिस्टम पर भरोसा कम है. ऐसे में जो सक्षम हैं, वे अभी भी शहर के अस्पतालों तक जाते हैं.

ज़मरे ने कहा, “बाहरी इलाकों में खुलने वाले सेटअप कभी-कभी उच्च स्तर का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं रखते. वे सोचते हैं कि अगर मरीज कम पैसे देगा, तो हम कम गुणवत्ता वाला ढांचा रख सकते हैं. इससे मरीज को भी लगता है कि यहां सुविधाएं कम हैं.”

इन बाधाओं के बावजूद, जागरूकता, शिक्षा और इंटरनेट पहुंच ने एक महत्वपूर्ण बदलाव लाया है: जल्दी डायग्नोज़.

एंड्रोमेडा के सर्जिकल ऑन्कोलॉजी चेयरमैन अरुण कुमार गोयल ने कहा, “पहले स्टेज 3 ज्यादा था. स्टेज 4 आम था. स्टेज 2 कम था और स्टेज 1 लगभग नहीं था. अब रुझान उल्टा हो रहा है. अब स्टेज 2 के मरीज बढ़े हैं, स्टेज 3 अभी भी महत्वपूर्ण है और स्टेज 4 के मरीज पहले की तुलना में कम हैं. कुछ मरीज अब स्टेज 1 में आते हैं.”

हालांकि, डायग्नोस्टिक अंतर अभी भी बना हुआ है. भारत में राष्ट्रीय कैंसर स्क्रीनिंग प्रोग्राम नहीं है, इसलिए डायग्नोज़ अक्सर देर से होता है.

नौकरशाही में फंसे

भारत में, मेट्रो शहर के बाहर निजी कैंसर अस्पताल बनाना सिर्फ वित्तीय जोखिम नहीं बल्कि एक लंबी नौकरशाही दौड़ है. छोटे शहरों में कैंसर देखभाल की बढ़ती मांग के बावजूद, जो लोग इस अंतर को पाटने की कोशिश करते हैं, उन्हें नीति संबंधी अंधे कोनों, अपग्रेडेड टूल्स पर भारी आयात शुल्क और एनओसी व रेगुलेटरी क्लियरेंस में अनंत देरी जैसी परेशानियों का सामना करना पड़ता है.

एंड्रोमेडा के निदेशक नितिन ज़मरे ने कहा, “हमारे अस्पताल का सबसे महंगा उपकरण, लिनियर एक्सेलेरेटर यानी रेडियोथेरेपी मशीन, 21 करोड़ रुपये की है. दिक्कत यह है कि इसे आयात करना पड़ता है क्योंकि भारत में बने मशीनें आवश्यक मानकों को पूरा नहीं करतीं. इतनी ज़रूरी चीज़ पर 37 प्रतिशत आयात शुल्क लगाना, ईमानदारी से कहूं तो, अपराध है.”

सरकार ने कई कैंसर दवाओं पर कस्टम ड्यूटी में राहत दी है, लेकिन कई इम्यूनोथेरेपी दवाओं और रेडियोथेरेपी मशीनों पर अभी भी भारी टैक्स है.

एक अस्पताल चालू होने के बाद भी आयुष्मान भारत में पैनलमेंट और क्लियरेंस पाना बेहद धीमा होता है — वेबसाइट स्लो है, वेरिफिकेशन में हफ्ते लग जाते हैं और पूरी प्रक्रिया एक नौकरशाही जंजाल में बदल जाती है, जबकि यह पूरी तरह सरकार के नियंत्रण में है.

उन्होंने कहा, “यह संस्थागत समर्थन की कमी इलाज में देरी करती है और सबसे ज्यादा मरीजों को प्रभावित करती है.”

खर्च सिर्फ एक चुनौती नहीं है. प्रणालीगत अक्षमताएं नए अस्पताल प्रोजेक्ट्स को धीमा कर देती हैं और कीमती समय खो जाता है. ज़मरे के अनुसार, सरकार को स्वास्थ्य अवसंरचना के मामलों में ज्यादा व्यावहारिक और मरीज-केंद्रित दृष्टिकोण अपनाना चाहिए. निर्माण परमिट से लेकर रेगुलेटरी क्लियरेंस तक, किसी भी चरण में लगभग कोई समर्थन नहीं मिलता.

डॉक्टरों के ट्रांसफर भी उतने ही जटिल हैं, कई महीने लग जाते हैं क्योंकि इसके लिए स्वास्थ्य विभाग से कई मंजूरी लेनी पड़ती हैं और प्रशासनिक चक्र, बैकलॉग और राजनीतिक विचारों में फंसा रहता है.

इस बीच, भारत का कैंसर देखभाल क्षेत्र तेजी से कॉर्पोरेट हो रहा है, जिससे लागत बढ़ रही है और पहुंच सीमित हो रही है.

गोयल ने कहा, “भारत के अधिकांश सुपर-स्पेशलिटी अस्पताल देखें — मैक्स, फोर्टिस, HCG, मणिपाल — सभी कॉर्पोरेट हो रहे हैं.”

यह व्यवसायीकरण गैर-कॉर्पोरेट सेटअप में भी लागत बढ़ाता है. उन्होंने अपने अस्पताल की तुलना राजीव गांधी कैंसर इंस्टीट्यूट एंड रिसर्च सेंटर से की, जो ट्रस्ट अस्पताल है लेकिन फिर भी ज्यादा चार्ज करता है. उन्होंने कहा, “यह हमारे अस्पताल से कम से कम 35-40 प्रतिशत महंगा है, केवल इसलिए कि यह बहुत बड़ा हो गया है.”

बीच में फंसे हैं छोटे, डॉक्टर-चालित अस्पताल जो कॉर्पोरेट समर्थन के बिना गुणवत्तापूर्ण देखभाल देने की कोशिश कर रहे हैं. अधिकांश टियर-2 अस्पताल ऐसे ऑन्कोलॉजिस्ट द्वारा स्थापित किए जाते हैं जो बैंक लोन लेते हैं या निजी निवेशक लाते हैं, जैसे एंड्रोमेडा ने किया. प्रणालीगत समर्थन के बिना, उन्हें नौकरशाही और बाजार दोनों से लड़ना पड़ता है.

हालांकि, एंड्रोमेडा 105-बेड का अस्पताल है, आउट पेशेंट नंबर अभी भी कम हैं.

गोयल ने निराशा जताई, “दिन में 10-15 ओपीडी कुछ भी नहीं है. सरकार को इस पर गंभीरता से विचार करना चाहिए. यह बहुत गंभीर मुद्दा है.”

यह भी पढ़ें: प्राइवेट अस्पताल आयुष्मान भारत योजना से जूझ रहे हैं—सरकार पर 1.2 लाख करोड़ रुपये बकाया है

एलोपैथी, आयुर्वेद, आयुष्मान भारत

विपुल गोयल (48) मुरादाबाद में एक ज्वेलरी की दुकान चलाते हैं. उनके पास पैसे की कमी नहीं है, लेकिन इसके बावजूद कैंसर के इलाज में परेशानियां कम नहीं हुईं.

उनके छोटे भाई को पिछले तीन साल से कोलन कैंसर है. केवल 40 किलो वजन वाले उनके भाई को चलने में भी दिक्कत होती है. गोयल ने कहा, “चाहे वह बिस्तर पर बैठा हो या लेटा हो, उसे कम ही देखा जा सकता है.”

परिवार यूपी से दिल्ली तक हर बड़े अस्पताल में गया और आखिरकार AIIMS पहुंचा, जहां उनके भाई को अब इम्यूनोथेरपी दी जा रही है. हर इंजेक्शन की कीमत 41,500 रुपये है और इसे दिल्ली के डिस्ट्रिब्यूटर से ही लाना पड़ता है, क्योंकि स्थानीय फार्मेसियों में यह उपलब्ध नहीं है.

गोयल ने कहा, “मुझे खुद 10 साल पहले कोलन कैंसर हुआ था.” उनके लिए शुरुआती संकेत थे वजन कम होना और दर्द. अंततः कॉलोनोस्कोपी से एक छोटा ट्यूमर पता चला.

उन्होंने कहा, “हम सीधे मेदांता (दिल्ली) गए. मेरा 20 किलो वजन कम हो गया था और मैं हिल नहीं पा रहा था, लेकिन वक्त रहते पता चल गया.”

इस बार, बेहतर नतीजे के लिए, उन्होंने एलोपैथी के साथ आयुर्वेद भी अपनाने का फैसला लिया.

उन्होंने कहा, “कीमो सिर्फ शरीर को जहरीला करता है. इम्यूनोथेरपी मदद कर सकती है. एलोपैथी शुरू में काम करती है, लेकिन लंबे समय के लिए आयुर्वेद बेहतर है.” उन्होंने पहले ही उत्तराखंड के एक आयुर्वेदिक डॉक्टर से कुछ जड़ी-बूटियों का इलाज लिया है.

कई अन्य मरीज भी वैकल्पिक ट्रीटमेंट में भरोसा रखते हैं.

मुरादाबाद में, डॉ. मयंक शर्मा अपने घर से आयुर्वेदिक क्लिनिक, आयुर्वेद अमृतम चला रहे हैं. वे एक वक्त में 8-10 कैंसर मरीज देखते हैं.

उन्होंने ज़ोर देकर कहा, “आयुर्वेद अब धीमा नहीं है. हम रोज़ रिसर्च और स्टडीज कर रहे हैं. आयुर्वेद अकेले कैंसर इलाज में खड़ा हो सकता है, लेकिन तेज़ परिणाम या दोनों का लाभ लेने के लिए हम मरीजों को सलाह देते हैं: पहले सर्जरी कराएं, फिर हमारे पास आएं। बाकी हम देखेंगे.”

25 साल से अधिक प्रैक्टिस कर रहे शर्मा अपने क्लिनिक को अन्य शहरों में बढ़ाने और जैसा उन्होंने कहा, “आयुर्वेद का जादू दुनिया तक पहुंचाने” का सपना देखते हैं.

पूरे यूपी में सड़क किनारे लगे पोस्टर आयुर्वेदिक इलाज का वादा करते हैं: “कैंसर का प्राकृतिक इलाज. कोई कीमो नहीं. कोई रेडिएशन नहीं. 100% सुरक्षित. 100% निश्चित.” सड़कें भी इस दुविधा को दर्शाती हैं—एक तरफ ऑन्कोलॉजी अस्पतालों के बिलबोर्ड, दूसरी तरफ ‘प्राकृतिक’ इलाज के पोस्टर.

मरीजों के लिए विकल्प भ्रमित करने वाले हैं. उन्नत दिल्ली के अस्पताल या स्थानीय हॉस्पिटल, कीमो या “चमत्कारी इलाज”.

मुरादाबाद में हालांकि, व्यापक कैंसर इलाज की सुविधाएं कम हैं. कुछ अस्पताल सर्जरी देते हैं, कुछ कीमोथेरपी, लेकिन सभी सुविधा एक ही छत के नीचे दुर्लभ है.

साइग्नस हॉस्पिटल में डॉ. आबिद मकबूल लोन सभी इलाज संभालते हैं. मूल रूप से कश्मीर से, उन्होंने बेहतर ऑफर्स होने के बावजूद मुरादाबाद को चुना. उन्होंने कहा, “दोनों ही घर से दूर हैं.” वे इस दौरान एक हाथ में फोन और दूसरे हाथ से मरीजों की मेडिकल हिस्ट्री देख रहे थे.

मई से काम शुरू करने के बाद, उन्होंने आउटपेशेंट में वृद्धि देखी है: “पहले 4-5 ओपीडी रोज़ होती थी. अब एक महीने में लगभग 200 मरीज आते हैं.” उनके अनुसार, लगभग 80% आयुष्मान भारत के तहत इलाज कराए जाते हैं, जो दिल्ली के आधे खर्च में है.

कैंसर का इलाज अब घर के करीब

जब डॉ. सत्यवीर चौहान ने मुरादाबाद में अपनी निजी प्रैक्टिस छोड़कर अपने गृहनगर अमरोहा में बड़ा कैंसर अस्पताल खोला, तो यह उन लोगों तक इलाज पहुंचाने की दिशा में एक कदम था, जो सबसे ज़्यादा ज़रूरतमंद थे लेकिन इलाज तक पहुंच नहीं पा रहे थे.

उन्होंने यह समस्या खुद देखी थी: मरीज सैकड़ों किलोमीटर यात्रा करते, पैसे खर्च करते जो उनके पास नहीं थे, सिर्फ एक डायग्नोसिस पाने के लिए. 2024 में उन्होंने ऑनकोकेयर कैंसर हॉस्पिटल खोला.

उन्होंने कहा, “बहुत सारे झाड़-फूंक करने वाले हैं और असली अस्पताल बहुत कम. इसलिए ज्यादातर लोग सही इलाज तक पहुंचते ही नहीं. मेरा मिशन सरल है: जो भी हमारे दरवाजे से आए, उसे सर्वोत्तम इलाज मिले. हम हर साल 4,000-5,000 नए मरीज देखते हैं.”

चौहान ने सिर्फ अस्पताल की दीवारों तक ही सीमित नहीं रखा. वे और उनकी टीम गांव-गांव जाकर पंचायत हॉल और पेड़ों के नीचे मुफ्त स्क्रीनिंग कैंप लगाते हैं और लोगों को बताते हैं कि कैंसर के बारे में जो बातें उन्हें कम सुनने को मिलती हैं: अगर जल्दी पकड़ लिया जाए तो यह इलाज योग्य है.

वे अब एक महिलाओं के लिए विशेष कैंसर सेंटर बना रहे हैं, जिसमें केवल महिला डॉक्टर और नर्स काम करेंगी, ताकि महिलाएं साइन और ब्रेस्ट कैंसर के इलाज के लिए सुरक्षित महसूस करें—दो सबसे आम और सबसे अनदेखे कैंसर प्रकार.

चौहान के प्रयास पूरे भारत में हो रहे बड़े बदलाव को दर्शाते हैं क्योंकि सरकार शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के बीच के अंतर को कम करने की कोशिश कर रही है.

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस साल के बजट में घोषणा की थी, “सभी जिला अस्पतालों में डे-केयर कैंसर सेंटर होंगे.” राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत 2025-26 तक 200 ऐसे जिला-स्तरीय डे-केयर सेंटर बनने हैं, जो कीमोथेरपी और डायग्नोस्टिक्स को घर के पास लाएंगे. मुंह, ब्रेस्ट और सर्वाइकल कैंसर के लिए व्यापक स्क्रीनिंग NPCDCS कार्यक्रम के माध्यम से बढ़ाई जा रही है.

साल 2025 के संघीय बजट में 36 कैंसर दवाओं पर कस्टम ड्यूटी घटाई गई, जीएसटी 12% से घटाकर 5% किया गया, व्यापारिक मार्जिन पर सीमा लगाई गई और जन औषधि और AMRIT फार्मेसियों के माध्यम से सस्ते जेनेरिक दवाओं का विस्तार किया गया. मेडिकल टैलेंट की कमी को भी पूरा करने के लिए अगले पांच सालों में 75,000 नए मेडिकल सीटों का लक्ष्य रखा गया है.

चौहान के अनुसार, भारत के गांवों में कैंसर एक चुपचाप बढ़ने वाला महामारी है. जब वह गांवों में अपने मेडिकल कैंप लगाते हैं, लोग खांसी या गांठ के लिए आते हैं और उनमें से कई को कैंसर पाया जाता है.

उन्होंने कहा, “अमरोहा के कुछ गांवों में हर दस में से एक व्यक्ति को कैंसर है. इसीलिए हम मरीजों के हमारे पास आने का इंतज़ार नहीं करते, हम उनके पास जाते हैं. हम जानकारी देते हैं, स्क्रीनिंग करते हैं और जहां तक संभव हो इलाज करते हैं, जब तक पर्याप्त अस्पताल नहीं बन जाते, कैंसर से लड़ने का एकमात्र तरीका है डॉक्टरों को लोगों तक पहुंचाना.”

(इस ग्राउंड रिपोर्ट को अंग्रेज़ी में पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें)

यह भी पढ़ें: न्यूयॉर्क में मुनाफा, UP में नुकसान—जेन स्ट्रीट की ‘बाजार हेरफेर’ ने टियर-2 और 3 पर क्या असर डाला