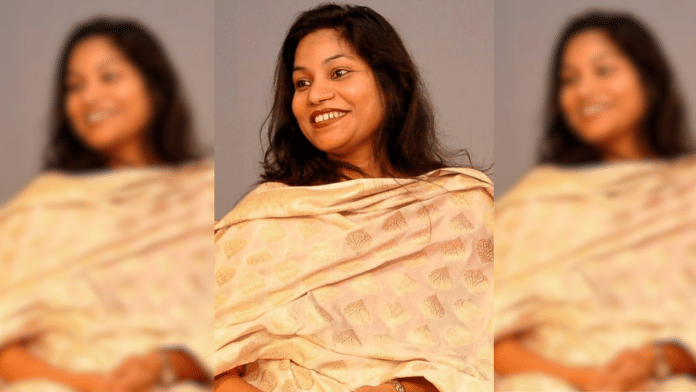

एक ऐसी दुनिया में, जहां अलग-अलग दायरे शायद ही कभी एक-दूसरे से जुड़ते हैं, नाजनीन बानू की कहानी एक शांति से बहती नदी की तरह सामने आती है—धीरे, मगर ठोस लय में. बिहार के छपरा जिले के ओल्हानपुर जैसे छोटे से गांव से उनकी यात्रा शुरू हुई, जहां से निकलकर किसी भी लड़की का बड़ा सपना देखना अपने-आप में एक साहसिक कदम होता है. नाजनीन ने न केवल इस राह पर कदम रखा, बल्कि उन कठिनाइयों और बेड़ियों को भी तोड़ा जो अक्सर महिलाओं को आगे बढ़ने से रोकती हैं. उनकी यह यात्रा, सीमाओं को पार करने और नए रास्ते बनाने की प्रेरणादायक कहानी है.

साहित्य और कला विषयों के जानकार आशुतोष कुमार ठाकुर ने नाजनीन बानू से इस यात्रा के विषय में बातचीत की.

सवाल: आपका बचपन छपरा जिले के एक छोटे से गांव ओल्हनपुर में बीता. ऐसे ग्रामीण परिवेश में पली-बढ़ी एक लड़की होने के नाते आपके जीवन की कौन-सी स्मृतियां, मूल्य या अनुभव आज भी आपके सफर की प्रेरणा बने हुए हैं?

जवाब: मेरा बचपन उस मिट्टी से गहरा जुड़ा हुआ है जहां मैं बड़ी हुई. गांव की धूप-छांव, नदी के किनारे खेलना, पुराने पेड़ जिनके नीचे हम छुपा करते थे, और ठंडी हवा जो शाम को गाने की तरह बहती थी. ये सब मेरी आत्मा में गहरे बसे हैं. इमली का पेड़, जिसकी छाया में कभी-कभी डर लगता था, वो भी आज याद आता है.

वहां बर्फ वाली मलाई, लालटेन की पीली रोशनी, मिट्टी की खुशबू, और दादी के साथ मंदिर-मस्जिद दोनों जगह जाना मेरे सांस्कृतिक अनुभवों का हिस्सा था. लेकिन, हमारे समय में सातवीं कक्षा के बाद लड़कियों को बाहर पढ़ने की इजाजत नहीं थी, इस सामाजिक बंधन ने मेरी मासूमियत को कैद में बदल दिया. मुझे लगा कि मुझे अपनी राह खुद बनानी होगी, खुद पर विश्वास करना होगा. यही बचपन की यादें और संघर्ष मुझे आज भी प्रेरित करते हैं.

सवाल: उस दौर में, विशेषकर बिहार के ग्रामीण इलाके में, एक लड़की के लिए शिक्षा प्राप्त करना और आत्मनिर्भर बनना कितनी बड़ी चुनौती थी?

जवाब: परिवार से हमेशा सहयोग मिला, विशेषकर माता-पिता की प्रेरणा से. लेकिन समाज का दायरा बहुत छोटा था. मेरे पिताजी की नौकरी की वजह से हमें अक्सर नए-नए शहरों में जाना पड़ता था, इसलिए मेरी पढ़ाई ज़्यादातर केंद्रीय विद्यालयों में हुई.

मेरी दादी हमेशा कहती थीं, ‘पढ़ाई करो, आत्मनिर्भर बनो. ‘उनकी यह बात मेरे दिल में बस गई थी. हालांकि, समाज का दबाव भी था, जो अपने अपने तरीके से चुनौतियां लाता था. विवाह और अन्य घरेलू जिम्मेदारियों का दबाव हमेशा बना रहता था. मेरे माता-पिता दोनों के लिए यह एक दुविधा था. एक तरफ़ हमारा भविष्य, दूसरी तरफ़ समाज की बातें. उन्होंने कभी हमारी पढ़ाई को रोका नहीं, बल्कि हौसला ही दिया. लेकिन उनके लिए भी यह एक संघर्ष था.

मैंने तय किया था कि समाज की उम्मीदों के बजाय अपनी क्षमताओं पर विश्वास करूंगी. मेरा विश्वास अडिग था कि मैं कुछ बड़ा कर सकती हूं. और शायद वही विश्वास मेरी सबसे बड़ी ताक़त बन गई.

सवाल: IDSE में शामिल होना, जो कि एक तकनीकी और प्रशासनिक क्षेत्र है, महिलाओं के लिए काफी चुनौतीपूर्ण माना जाता है. आपका वहां कैसा अनुभव रहा?

जवाब: यह कोई पूर्वनियोजित योजना नहीं थी. बस एक साधारण सपना था. एक सच्ची, ठोस पहचान की. ऐसी राह जो सम्मान दे, आत्मनिर्भर बनाए, और मन को संतुष्टि दे.

IISc पहुंचना किसी स्वप्नलोक में प्रवेश जैसा था. वहां से आगे की दिशा स्वाभाविक लगती थी. लेकिन तब पिता ने कहा, ‘IES की परीक्षा दे दो.’ मैंने बिना ज़्यादा सोच-विचार के, महज़ 100 रुपये का फॉर्म भर दिया. मन में कोई उम्मीद नहीं थी. लेकिन नियति की अपनी निर्णय होती है. मैंने ऑल इंडिया रैंक 32 प्राप्त की। IDSE मिला. वह विकल्प जो मैंने ख़ुद नहीं, IISc के एक सीनियर की सलाह पर टिक किया था.

IDSE के बारे में तब ज़्यादा जानकारी नहीं थी. जब सेवा मिली, तो मैं कश्मीर हाउस (मुख्यालय MES) फोन पर पहुंची. बेंगलुरु में पोस्टिंग की आग्रह की. थीसिस अधूरी थी, भाई-बहन वहीं पढ़ रहे थे. पिता पर आर्थिक बोझ बढ़ता जा रहा था. संयोग या सौभाग्य कहिए, मेरी बात मान ली गई. 12 अगस्त 2002, मैंने चीफ़ इंजीनियर (एयर फ़ोर्स), बेंगलुरु में जॉइन किया, IISc के पास ही. आज भी याद है किसी अधिकारी की टिप्पणी थी कि ‘आप इस विभाग में दुर्लभतम प्राणी हैं.’

लेकिन मेरे लिए वह एक और दुनिया थी. मैं एक सामान्य परिवार से थी, और मेरे लिए UPSC निकालकर IDSE में आना ही एक असाधारण यात्रा थी.

सवाल: नौकरी के दौरान आपको किन-किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा?

जवाब: पहला तनाव था अकेलापन. DRDO में जब पहली बार भेजा गया, तो हजारों अधिकारियों में दूसरी महिला थी. रोज़ाना की ज़िंदगी में अलग महसूस करती थी. सामाजिक और पारिवारिक जिम्मेदारियों को संतुलित करना भी चुनौती था. कई बार काम के दबाव और जिम्मेदारियों के बीच अपना आत्मविश्वास बनाए रखना मुश्किल होता था.

सवाल: आपने राष्ट्रीय आधुनिक कला गैलरी (NGMA) में इंजीनियरिंग और प्रशासनिक अनुभव का उपयोग कर कला संस्थान को कैसे संवारा?

जवाब: मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस (MES) में SOP के दौरान प्राप्त अनुभव ने मुझे NGMA के भवनों और सुविधाओं के नवीनीकरण में मदद की. मेरी प्राथमिकता थी गैलरी में बेहतर प्रकाश व्यवस्था, एयर कंडीशनिंग और संरक्षित संरचनाओं का निर्माण. संग्रहालय में पुराने तरीकों को छोड़कर आधुनिक तकनीक अपनाना चुनौतीपूर्ण था, क्योंकि हमें कलाकृतियों की सुरक्षा के साथ-साथ दर्शकों के लिए बेहतर अनुभव भी सुनिश्चित करना था. टीम के सहयोग से यह बदलाव सफल रहा.

नई व्यवस्थाओं ने संग्रहालय को न सिर्फ सुरक्षित बनाया, बल्कि कला प्रेमियों के लिए एक आकर्षक और आरामदायक स्थल भी बना दिया. यह अनुभव मेरे लिए यह साबित करने वाला था कि सही योजना और तकनीकी ज्ञान के साथ सांस्कृतिक विरासत को आधुनिक बनाना संभव है, बिना उसकी मूल भावना को खोए.

सवाल: आप संरक्षण और पुनर्व्याख्या को कैसे संतुलित करती हैं?

जवाब: संग्रहालयों में संरक्षण अनिवार्य है, क्योंकि यही विरासत की असली सुरक्षा है. परंतु केवल संरक्षण ही पर्याप्त नहीं, पुनर्व्याख्या भी उतनी ही आवश्यक है—यह कला को जीवन प्रदान करती है, उसे संवाद की नयी भाषा सिखाती है. महाराजाओं की परंपरा और हरिपुरा के पैनलों की नई व्याख्या दर्शकों के समक्ष कला के नए आयाम खोलती है, सोचने और समझने के नए रास्ते खोलती है. यही वह नाजुक संतुलन है, जो कला की स्थिरता और नवोदित प्रस्तुति के बीच सेतु बनाता है, और उसे एक जीवंत, प्रेरक अनुभव बनाता है.

इस प्रक्रिया में संग्रहालय केवल स्मृति-स्थान नहीं रह जाते, बल्कि वे समय और समाज के साथ एक संवाद स्थापित करने वाले केंद्र भी बन जाते हैं. जहाँ अतीत और वर्तमान का मिलन होता है, और कला निरंतर नए अर्थों में पलती-फूलती रहती है.

सवाल: क्या सांस्कृतिक संस्थान हाशिए के समूहों को भी मौका देते हैं?

जवाब: अधिकांश सांस्कृतिक संस्थान आज भी एक सीमित दायरे में सिमटे हुए हैं, जहां कला की असल विविधता अक्सर हाशिए पर धकेल दी जाती है. ऐसे में समावेशन केवल एक नीतिगत शब्द नहीं, बल्कि एक नैतिक और सांस्कृतिक आवश्यकता बन जाता है. NGMA में हमने इस जड़ता को तोड़ने की दिशा में ठोस पहल की. हमारा उद्देश्य केवल कला का प्रदर्शन भर नहीं था, बल्कि यह सुनिश्चित करना भी था कि वह हर आवाज़ की प्रतिनिधि बने—खासकर उन कलाकारों की, जो मुख्यधारा से बाहर रह जाते हैं.

‘विश्वकर्मा टेक्सटाइल्स’ की प्रदर्शनी इसी सोच की अभिव्यक्ति थी. इसने पारंपरिक कुटीर शिल्प और लोक कलाओं को वह मंच दिया जिसकी वे लंबे समय से हक़दार थीं. यह एक कलात्मक आयोजन के साथ साथ एक सांस्कृतिक संवाद भी था.

समावेशन का रास्ता आसान नहीं होता. यह सतत प्रयास, धैर्य और गहरी संवेदनशीलता की मांग करता है. फिर भी, यही वह मार्ग है जो हमारी सांस्कृतिक चेतना को संपूर्ण बनाता है. जब तक हर कला, हर कलाकार और हर अनुभव को सम्मान और स्थान नहीं मिलेगा, तब तक अपने भाव में, अपनी ऊर्जा में कला अधूरी रहेगी.

कला की असली रूप में तभी प्रकट होती है, जब वह समाज के हर तबके की भावना को स्वर दे.

सवाल: इस क्षेत्र में महिलाओं की संख्या कम क्यों है?

जवाब: महिला प्रतिनिधित्व की कमी के पीछे कई गंभीर कारण हैं. हमारे समाज में प्राचीन रीति-रिवाज और रूढ़िवादिता ने महिलाओं को कई बार सीमित कर रखा है. उन्हें न केवल सार्वजनिक रूप से दिखने का कम मौका मिलता है, बल्कि सीखने और अपने कौशल को विकसित करने के अवसर भी सीमित हैं. यूपीएससी इंजीनियरिंग सेवा जैसी जगहों पर भी महिलाओं के लिए अवसर सीमित होते हैं.

इसलिए जरूरी है कि हम महिलाओं को बराबर के अवसर दें, उनका समर्थन करें और उनकी मेहनत को पहचानें. इसके साथ ही बेहतर प्रशिक्षण और मार्गदर्शन भी प्रदान करना होगा, ताकि महिलाएं आत्मनिर्भर बन सकें और अपने काबिलियत को साबित कर सकें. तभी महिलाएं इस क्षेत्र में मजबूत और प्रभावशाली बन पाएंगी. यही बदलाव आज की सबसे बड़ी जरूरत है.

सवाल: यदि कोई युवती आपसे करियर के लिए सलाह मांगे, तो आप क्या कहेंगी?

जवाब: अगर कोई युवती मुझसे करियर को लेकर सलाह मांगे, तो मैं यही कहूंगी, मेहनत करो, धैर्य रखो और खुद पर भरोसा करना कभी न छोड़ो. रास्ते आसान नहीं होंगे, लेकिन हर कठिनाई तुम्हें कुछ सिखाएगी और तुम्हें पहले से कहीं ज्यादा मजबूत बनाएगी. अपने मूल्यों और नैतिक साहस को कभी मत खोना. सफलता केवल मंज़िल तक पहुंचना नहीं है, बल्कि वह यात्रा भी है जिसमें तुम अपने आत्मसम्मान, ईमानदारी और आत्मबल को बनाए रखती हो.

अपने सपनों को कभी छोटा मत समझो. तुम्हारे सपनों की उड़ान को केवल तुम्हारा आत्मविश्वास ही पंख दे सकता है. हमेशा जिज्ञासु रहो, सीखने की ललक बनाए रखो, और गलतियों से डरने की बजाय उनसे सीखो.

यह भी पढ़ें: हरियाणा के बूढ़े पेड़, 3,000 रुपये की पेंशन और लंबी लालफीताशाही