आम चुनाव 2024 के नतीजे ने जाति वाले पहलू को फिर से भारत में चुनावी विश्लेषण के केंद्र में ला दिया, जबकि यह पहलू 2014 में भाजपा के सत्तारोहण के साथ पृष्ठभूमि में चला गया था. उत्तर प्रदेश को शोध का विषय बनाते हुए तमाम वैचारिक लेखों और उम्मीदवारों की जातीय पृष्ठभूमि का विश्लेषण करते हुए इस लेख में यह पता लगाने की कोशिश की गई है कि राजनीतिक टीकाकार अपने आकलनों में जाति को एक ‘समीकरण’ के रूप में किस तरह इस्तेमाल करते रहे हैं.

इस लेख में उनके इन दावों की भी जांच की गई है पार्टियां उम्मीदवारों के बारे में जातीय परिचय की मूल जानकारियों के जरिए किस तरह जाति के आधार पर टिकट देने की रणनीति बनाती रही हैं. उम्मीदवारों की जातीय पृष्ठभूमि उस तथाकथित ‘जातीय समीकरण’ का निर्णायक पहलू होती है, जो राजनीतिक दलों की छवि बनाता है और उसकी लोकप्रियता तय करता है.

इस समीकरण का खुलासा राजनीतिक सक्रियता के लिए पार्टियों द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली रणनीतियों को उजागर करने में भी मदद करता है. हर एक पार्टी को प्रतिनिधित्व के मामले में सीमाओं का सामना करना पड़ता है, और उम्मीदवारों के जातीय परिचय की जांच इन ढांचागत समेत रणनीतिक सीमाओं को समझने में मदद करता है.

इन विश्लेषणों के आधार पर इस लेख में यह बताने की कोशिश की गई है कि आज के भारत में चुनावी रणनीति, उम्मीदवारों के चयन, और राजनीतिक आख्यान को जाति किस तरह प्रभावित करती आ रही है.

प्रस्तावना

भाजपा 2014 के आम चुनाव के बाद जब फिर से सत्ता में आई तब भारतीय लोकतंत्र में जाति की प्रमुखता (त्रिवेदी तथा सिंह, 2021) को लेकर जोरदार बहस छिड़ गई. कुछ विद्वानों का तर्क यह था कि सत्ता में भाजपा की वापसी चुनावी राजनीति में जाति की घटती भूमिका को उजागर करती है (श्रीधरण, 2024; गुप्ता, 2029), जबकि कुछ ने इससे असहमति जाहिर की (गुर्जर, 2019; जेफरलॉट तथा रिजवी, 2019).

यह भी कहा गया कि भाजपा की वापसी भारतीय राजनीति के पुनःराष्ट्रीयकरण का प्रमाण है (शाकल, शर्मा, और स्वेंडेन, 2019) और इसने चौथी पार्टी सिस्टम को जन्म दिया (छिब्बर तथा वर्मा, 2014; वाइसनव तथा हिंस्टन, 2019) और भारतीय लोकतंत्र को बहुसंख्यकवादी जातीय लोकतंत्र में बदल दिया (जेफरलॉट तथा वर्नियर्स,2020). कहा जाता है कि इस पुनः-राष्ट्रीयकरण ने भारतीय राजनीति व्यवस्था को पहचान आधारित से मुद्दा-आधारित बना दिया (यादव तथा पाल्शीकर,2009).

सरकार (2020) और अत्री समेत जैन (2019) को मुद्दा-आधारित मतदान में वृद्धि होती दिखी.

जाति आधारित राजनीति में गिरावट से जुड़े तर्क दो अनुभवजन्य दावों पर आधारित हैं (कुमार, 2024). पहला यह कि बसपा, सपा, रालोद, राजद, और इनेलोद जैसी जाति-आधारित पार्टियों का चुनावी प्रदर्शन कमजोर पड़ता जा रहा है, जो यह संकेत दे रहा है कि मतदाता अपनी जाति के प्रति वफादारी से हट कर मतदान कर रहे हैं.

दूसरे, चूंकि भाजपा को सभी जातियों में समर्थन हासिल है, इसलिए जाति मतदान के लिए प्रासंगिक नहीं रही. भाजपा को ब्राह्मणों-बनियों की पार्टी कहा जाता रहा है. ये जातियां भारतीय समाज में ऊपरी तबके में शामिल हैं. भाजपा को चूंकि ऊंची जातियों का पक्ष लेने वाली पार्टी माना जाता रहा है, इसलिए इसे गरीबों का (जो मुख्यतः निचली जातियों से आते हैं) समर्थन हासिल करने के लिए शुरू में काफी संघर्ष करना पड़ा (थाचिल, 2014). लेकिन हाल में हुए चुनावों में इस पार्टी ने भारतीय समाज की सभी जातियों और वर्गों के मतदाताओ को अपने पक्ष में लाने में सफलता हासिल की है.

कई विद्वानों का मत है कि पार्टी ने यह सफलता हिंदू राष्ट्रवाद (कौल, 2017; पाई और कुमार, 2018; हीथ, 2020), विकास (वर्मा, 2014; सरकार, 2020), और लोकलुभावन वादों (गुडावर्थी, 2018; विटोरिनी, 2022; टिलिन, 2024) के आख्यान के जरिए हासिल की.

बहरहाल, 2024 के आम चुनाव के नतीजे से न केवल भारतीय लोकतंत्र की संभावनाओं (वैष्णव, 2024) पर बहस छिड़ी, बल्कि चुनावी नतीजों में जाति की भूमिका के महत्व (जेफरलॉट, 2024) पर भी बहस शरू हुई. खास तौर से उत्तर प्रदेश के चुनाव नतीजे हैरान कर देने वाले थे क्योंकि वह भाजपा का प्रदर्शन न केवल सामान्य किस्म का था बल्कि वह उस फैजाबाद क्षेत्र में चुनाव हार गई जिसमें हिंदू राष्ट्रवादियों के रामजन्मभूमि आंदोलन का केंद्र अयोध्या स्थित है.

इस चुनाव से ठीक पहले मोदी सरकार ने जनवरी 2024 में राम मंदिर का भव्य उदघाटन समारोह आयोजित किया. कई टीकाकारों ने भविष्यवाणी की कि इससे भाजपा को चुनाव में काफी फायदा मिलेगा (पाल्शीकर, 2024। तिवारी, 2024).

लेकिन भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए गठबंधन को— जिसमें रालोद, अपना दल, निषाद पार्टी, और सुहेलदेव राजभर भारतीय समाज पार्टी शामिल हैं— उत्तर प्रदेश में लोकसभा की केवल 36 सीटें जीत सकी. उधर सपा के नेतृत्व वाले ‘इंडिया’ गठबंधन ने— जिसमें कांग्रेस पार्टी भी शामिल थी— 43 सीटें जीती. इसने उम्मीदवारों के चयन में और चुनाव के नतीजे में जाति के महत्व को लेकर बहस फिर शुरू हो गई. विपक्ष की सफलता में जिस एक पहलू के योगदान को लेकर मीडिया में व्यापक चर्चा हुई वह था उम्मीदवारों की जातीय पृष्ठभूमि वाला पहलू (तिवारी, 2024; सलारिया, 2024; डे, 2024; मिश्रा, 2024).

चुनावी विश्लेषण में जाति के पहलू की वापसी

उत्तर प्रदेश के चुनावी नतीजे के मीडिया में जो विश्लेषण किए गए उनमें जाति समीकरण पर काफी ज़ोर दिया गया. यहां ‘समीकरण’ शब्द का प्रयोग किसी उम्मीदवार की जीत की संभावना को जताने के लिए किया गया है.

जीत की भविष्यवाणी मतदाताओं की जातीय और सामुदायिक रचना और उनकी अपनी जाति या समुदाय के उम्मीदवार के प्रति उनके लगाव के आधार पर की जाती है. राजनीतिक पार्टियां भी उम्मीदवारों का चयन करने में हर विधानसभा क्षेत्र के मतदाताओं के सामाजिक स्वरूप का हिसाब लगाती हैं और यह अपेक्षा रखती हैं कि किसी खास जाति/धर्म का उम्मीदवार न केवल उस चुनाव क्षेत्र के बल्कि पड़ोसी चुनाव क्षेत्र/इलाके के उस जाति/समुदाय के मतदाताओं के वोट भी खींचेगा (कुमार, 2022). इस वजह से, ‘जातीय समीकरण’ के उपयोग में वृद्धि चुनावी विश्लेषण में जाति की भूमिका में दिलचस्पी को बढ़ाती है.

मैं यहां संक्षेप में यह बताने की कोशिश कर रहा हूं कि 2024 के आम चुनाव के उत्तर प्रदेश में जो नतीजे आए उनमें जाति और उम्मीदवारों के चयन ने जो भूमिका निभाई उस पर राजनीतिक टीकाकारों ने कितना जोर दिया. बेग एवं अन्य (2024) ने बताया है कि इस चुनाव की सबसे बड़ी बात यह है कि जाति आधारित राजनीति ने सांप्रदायिक राजनीति को पीछे छोड़ दिया… अखिलेश यादव ने प्रमुख जातियों के उम्मीदवारों को खड़ा करके ध्रुवीकरण करने की भाजपा की कोशिश को नाकाम कर दिया”.

सालारिया (2024) ने कहा कि यूपी के चुनाव में सपा की सफलता उम्मीदवारों के बेहद कुशलता से चयन के कारण मिली. उन्होंने लिखा: “पार्टी ने उम्मीदवारों का जिस तरह चयन किया उससे जाहिर होता है कि हर एक चुनाव क्षेत्र में जातियों की विस्तृत गणना के अनुसार उम्मीदवार देने का किस तरह ख्याल रखा गया.”

किशोर और रंजन (2024) ने भी लिखा कि “उम्मीदवारों की जाति के अनुसार उनका चयन यूपी में सपा के राजद के चुनावी प्रदर्शन में अंतर को स्पष्ट करता है.”

यादव तथा पांडेय (2024) ने चुनाव में भाजपा को मिले झटके के लिए टिकटों के बंटवारे, जातीय समीकरण, और जमीनी स्तर पर अलगाव को प्रमुख कारण बताया. उन्होंने कहा कि सपा ने विभिन्न जातियों के उम्मीदवारों को खड़ा किया और यह ‘इंडिया’ गठबंधन के हक़ में रहा. उन्होंने यह भी कहा कि भाजपा ने सर्वे एजेंसियों पर जिस तरह भरोसा किया और जमीनी कार्यकर्ताओं की उपेक्षा की उससे पार्टी के सदस्यों में असंतोष फैला (यादव तथा पांडेय, 2024).

तिवारी (2024) भी यूपी में भाजपा के बुरे प्रदर्शन के मुख्य तीन कारण गिनाए हैं. पहला, योगी के मंत्रिमंडल में निचली जातियों को कम प्रतिनिधित्व देना और उम्मीदवारों के चयन में ऊपरी जातियों को ज्यादा प्रतिनिधित्व देना. दूसरे, सपा ने अपने उम्मीदवारों की जातीय रचना में बदलाव करके कुर्मियों, कुशवाहों, और अनुसूचित जातियों को आकर्षित किया. और तीसरे, भाजपा के कुछ नेताओं ने संविधान को बदलने को लेकर जो बयान दिए उन्होंने ‘इंडिया’ गठबंधन को गैर-जाटव तथा गैर-यादव जातियों का ज्यादा समर्थन दिलाया (तिवारी, 2024).

भाजपा ने गैर-जाटव अनुसूचित जातियों और गैर-यादव पिछड़ी जातियों का समर्थन हासिल करने की जो रणनीति बनाई थी वह पिछले चुनावों में कारगर रही, लेकिन उनका समर्थन गंवाने के कारण 2024 के चुनाव में उसका पतन हुआ (कुमार, 2024). इसके अलावा, डे (2024) ने भी यूपी के राजनीतिक परिदृश्य में आए बदलाव के ये तीन कारण बताए: टिकट बंटवारा, पीडीए (पिछड़ा-दलित-अल्पसंख्यक) का बढ़ता प्रभाव, और राजपूत समुदाय का आक्रोश.

सपा में टिकट बंटवारा कुशलता से तैयार की गई सोशल इंजीनियरिंग योजना पर आधारित थी, जिसके तहत उसके मूल समर्थक समुदायों (यादव एवं मुस्लिम) को कम टिकट दिए गए और 27 गैर-यादव ओबीसी उम्मीदवारों को खड़ा किया गया (डे, 2024). ‘पीडीए’ के तहत अपने प्रभाव के साथ सपा ने ‘एमवाई’ पार्टी के अपने ठप्पे को मिटा दिया और पूर्वाञ्चल क्षेत्र में लगभग सारी सीटें जीत ली, जहां मतदाताओं में गैर-यादव ओबीसी और दलितों की संख्या बड़ी है. ओबीसी के प्रभाव वाले क्षेत्रों में कांग्रेस ने भी चार सीटें जीती.

ऊपरी जातियों को अधिकतम टिकट देने वाली भाजपा ने ओबीसी के प्रभाव वाले क्षेत्रों में 23 सीटें गंवा दी और ब्राह्मण और मुस्लिम बहुल सीटों पर भी उसे नुकसान उठाना पड़ा (डे, 2024). डे (2024) ने पाया कि भाजपा के टिकट बंटवारे से राजपूत नाराज तो थे इसके बावजूद, ‘लोकनीति’ टीम ने चुनाव-बाद जो सर्वे किया उसके मुताबिक 89 फीसदी राजपूतों ने भाजपा को ही वोट दिया (बेग एवं अन्य, 2024).

सिंह (2024) का कहना था कि “2014 के लोकसभा चुनाव में भाजपा ने ओबीसी-ईबीसी, और दलितों को मिलाकर जो जातीय फॉर्मूला तैयार किया था उसे तोड़ते हुए ‘इंडिया’ गठबंधन ने अपनी सीटों और वोट प्रतिशत में इजाफा किया.

सिंह का कहना है कि “चुनाव नतीजों से साफ है कि ‘इंडिया’ गठबंधन ने अपने गढ़ों— ‘यादव लैंड’ (एटा, इटावा, फीरोजाबाद, मैनपुरी, और कन्नौज) में ही नहीं बल्कि ओबीसी बहुल बुंदेलखंड और मध्य सहित पूर्वी यूपी में भी बड़ी संख्या में सीटें जीती जिनमें कुर्मी, मौर्य, शक्य, कुशवाहा, राजभर, और निषाद समुदायों के अलावा जाटव, पासी, कोरी, वाल्मीकि और धोबी समेत दलितों समुदायों की बहुलता है (सिंह, 2024).

इसी तरह, मिश्र (2024) सपा के प्रदर्शन का श्रेय उसकी ‘पीडीए’ रणनीति को देते हैं जिसके तहत उसने टिकटों का बंटवारा किया. पई (2024) बताते हैं कि “अखिलेश ने दलित वोटों को लुभाने के लिए ओबीसी और दलितों की छोटी पार्टियों तथा बाबासाहब वाहिनी को मिलाकर अपने अकेले दम पर भाजपा विरोधी मोर्चा तैयार किया. खुद को पिछड़ों के नेता के रूप में प्रस्तुत करते हुए उन्होंने चुनावी विमर्श को हिंदुत्व बनाम सामाजिक न्याय के संघर्ष में बदल दिया.”

मिश्र का मत है कि कांग्रेस ने एससी, एसटी, और ओबीसी समूहों को आरक्षण देने के लिए 50 फीसदी की सीमा तोड़ने के लिए संविधान में संशोधन करने का जो वादा अपने चुनाव घोषणापत्र में किया उसने मतदाताओं को काफी प्रभावित किया.

अंत में, कश्यप (2024) का कहना है कि “सपा कांशीराम वाली विजयी रणनीति को फिर से लागू करने में जुट गई और उसने उन जातीय समूहों के बीच बड़ी संख्या में सभाएं की जिन समूहों को अब तक उचित प्रतिनिधित्व नहीं मिला था.

इस तरह उनमें स्वाभिमान और आत्मसम्मान जगाकर उन्हें भाजपा के खिलाफ हथियार के रूप में इस्तेमाल किया जबकि भाजपा उन्हें हिंदुत्व की छाते के नीचे समेटने की कोशिश कर रही थी. इस तरह उन्होंने चुनावी नारे को सामाजिक न्याय की मांगों पर केंद्रित किए रखा और टिकट बंटवारे में दलितों और ईबीसी को प्रमुखता दी.”

कश्यप ने यह भी कहा कि “पिछड़े वर्गों और उनका प्रतिनिधित्व करने वाली पार्टियों के लिए चुनाव ऐसा मौका होता है जब वे अपनी गरिमा और आत्मसम्मान के लिए, और फिर रोजगार के लिए संघर्ष कर सकते हैं” (कश्यप, 2024).

अंत में, मिश्र (2024) का कहना है कि “2024 के लोकसभा चुनाव में जाति के पहलू की फिर वापसी हुई है. लोग जाति को खत्म करने की खूब बात करते हैं, लेकिन उसके शीघ्र खत्म होने या सामाजिक अथवा राजनीतिक रूप से कम महत्वपूर्ण होने तक के आसार नहीं नजर आते.”

उम्मीदवारों के चयन में जातीय समीकरण

तमाम राजनीतिक विश्लेषक इस बात पर सहमत हैं कि सपा वाले गठबंधन में यादव तथा मुस्लिम उम्मीदवारों की संख्या में कमी और गैर-यादव उम्मीदवारों की संख्या में वृद्धि ने ही मुख्य रूप से भाजपा की चुनावी संभावनाओं को नुकसान पहुंचाया.

इसकी और जांच करने, और इस पहलू के महत्व को समझनेके लिए मैं भाजपा और सपा वाले गठबंधनों द्वारा जातिवार नामजदगी की रणनीति पर विचार करता हूं. मैं उम्मीदवारों की जातीय पृष्ठभूमि की जांच करता हूं जिसके बारे में जानकारियां मैंने पार्टी नेताओं और स्थानीय पत्रकारों से फोन पर बात करके इकट्ठा की है.

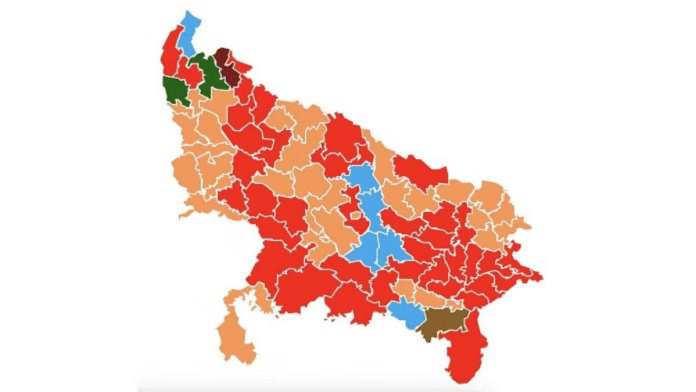

चित्र 1 में 2024 के आम चुनाव में उत्तर प्रदेश में उम्मीदवारों को नामजद करने की सपा और भाजपा वाले गठबंधनों की रणनीति का तुलनात्मक विश्लेषण किया गया है. इस प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों में से 17 सीटें अनुसूचित जातियों-जनजातियों (एससी-एसटी) के लिए आरक्षित हैं. इन सीटों पर केवल इन जातियों के उम्मीदवार ही चुनाव लड़ सकते हैं. बाकी 63 सीटों पर एससी-एसटी समेत सभी समुदायों के उम्मीदवार चुनाव लड़ सकते हैं.

उम्मीदवारों की जातीय पृष्ठभूमि को ऊंची जातियों, यादव, दूसरे ओबीसी वर्गों और अति पिछड़ी जातियों, जातव/चमार, अन्य एससी-एसटी जातियों और मुसलमानों में वर्गीकृत किया है. सभी मुस्लिम उम्मीदवारों को उनकी अलग-अलग जातीय पृष्ठभूमि के बावजूद एक ही, मुस्लिम वर्ग में शामिल किया गया है.

इस वर्गीकरण के लिए भाजपा की उस दीर्घकालिक रणनीति का हवाला दिया जाता है जिसके तहत ओबीसी और एससी वर्गों को उत्तर प्रदेश में हुकुम सिंह कमिटी की रिपोर्ट के सुझाव के अनुसार विभाजित करना था. मोदी सरकार ने राष्ट्रीय स्तर पर ऐसे विभाजनों की संभावना तलाशने के लिए इसी तरह की कमिटी नियुक्त की जिसे रोहिणी आयोग के नाम से जाना जाता है. इसलिए यह देखना दिलचस्प होगा कि है कि हुकुम सिंह कमिटी की रिपोर्ट में जो फॉर्मूला सुझाया गया वह भाजपा के टिकट बंटवारे में लागू किया गया या नहीं.

चित्र 1 बताता है कि भाजपा गठबंधन सपा गठबंधन के मुक़ाबले ऊपरी जातियों के उम्मीदवारों को दोगुनी संख्या में नामजद करता रहा है. उसने यूपी की अनारक्षित 63 लोकसभा सीटों में से 36 पर ऊपरी जतियों के उम्मीदवारों को नामजद किया. भाजपा गठबंधन ने 50 फीसदी से ज्यादा अनारक्षित चुनाव क्षेत्रों में ऊपरी जातियों के उम्मीदवारों को नामजद किया. दूसरी ओर, सपा गठबंधन ने एक तिहाई अनारक्षित सीटों पर ऊपरी जातियों के उम्मीदवारों को नामजद किया. बाकी सीटों पर उसने पिछड़ी जातियों, एससी और मुस्लिम उम्मीदवारों को खड़ा किया.

भाजपा गठबंधन ने सपा गठबंधन की तुलना में यादव, अन्य ओबीसी जातियों, एमबीसी, जाटव/चमार, और मुस्लिम समुदायों से कम ही उम्मीदवार खड़े किए. इसके विपरीत भाजपा गठबंधन ने सपा गठबंधन की तुलना में एससी/एसटी के ज्यादा उम्मीदवार खड़े किए. सपा गठबंधन ने अपेक्षाकृत कम यादव और मुस्लिम उम्मीदवार खड़े किए मगर अन्य ओबीसी तथा एमबीसी जातियों में उसके उम्मीदवारों का अनुपात ज्यादा था. यादव जाती के सभी पांच उम्मीदवार मुलायम सिंह यादव परिवार के थे.

इसी तरह, भाजपा गठबंधन ने केवल 17 अनारक्षित सीटों पर एससी/एसटी उम्मीदवारों को टिकट दिया, जबकि सपा गठबंधन ने 20 एससी/एसटी उम्मीदवारों को टिकट दिया. उसने तीन अनारक्षित सीटों (मेरठ, मथुरा, और फैजाबाद) से एससी उम्मीदवारों को नामजद किया. इनमें से इस गठबंधन ने फैजाबाद-अयोध्या सीट पर जीत दर्ज की. आरक्षित सीटों में से 90 फीसदी पर भाजपा ने गैर-जाटव/चमार जातियों के उम्मीदवारों को खड़ा किया, बावजूद इसके कि यूपी में कुल एससी आबादी में जाटव/चमार जातियों का अनुपात 54.23 फीसदी है.

भाजपा गठबंधन के जाटव/चमार जातियों के 2 उम्मीदवारों के मुक़ाबले सपा गठबंधन ने इन जातियों के 8 उम्मीदवारों को टिकट दिए. सपा गठबंधन की टिकट वितरण की रणनीति का मुक़ाबला करने के लिए भाजपा गठबंधन को ऊपरी जातियों के उम्मीदवारों की संख्या में अच्छी-ख़ासी कटौती करनी पड़ती, जिसका जोखिम भाजपा नहीं उठा सकती थी.

जाति के स्तर पर जाति के महत्व को लेकर बहस बढ़ रही है (जेफरलॉट, 2012,2024). इसलिए मैं यहां राजनीतिक दलों की नामजदगी की रणनीति का जाति स्तरीय जायजा प्रस्तुत कर रहा हूं.

टेबल 1 भाजपा और सपा गठबंधनों की उम्मीदवार नामजदगी की जाति स्तरीय रणनीति को प्रस्तुत करता है. यह बताता है कि भाजपा गठबंधन ने दो ऊंची जातियों—ब्राह्मण और राजपूत—से सबसे ज्यादा संख्या में उम्मीदवार खड़े किए. पिछड़ी जातियों में से उसने कुर्मी जाति के सबसे ज्यादा उम्मीदवार खड़े किए. इसके बाद जाटों और निषादों का नंबर आता है. एससी/एसटी में से उसने पासी जाति के उम्मेदवारों को टिकट दिए. जाटव/चमार जातियों से केवल 2 उम्मीदवार खड़े किए, जिनकी आबादी यूपी की कुल एससी आबादी में 50 फीसदी से ज्यादा है.

टेबल 1 यह भी दर्शाता है कि सपा गठबंधन सबसे ज्यादा उम्मीदवार कुर्मी जाति से खड़े किए, जो एक पिछड़ी जाति है. इसके बाद उसने ब्राह्मण और जाटव/चमार जातियों के ज्यादा उम्मीदवार खड़े किए. कुशवाहा और मुस्लिम समुदायों में से प्रत्येक के छह-छह उम्मेदवारों को उसने टिकट दिए. सपा गठबंधन के उम्मीदवारों का चयन कुर्मी, ब्राह्मण, पासी, कुशवाहा, मुस्लिम, राजपूत, निषाद, और यादव जातियों के इर्दगिर्द केंद्रित रहा. वैसे, इसमें सभी वर्गों की जातियां शामिल हैं. इसके विपरीत भाजपा गठबंधन द्वारा नामजदगी ऊपरी जातियों के इर्दगिर्द बुरी तरह केंद्रित रहा. उसने वास्तव में बड़ी संख्या में जातियों को नामजद किया लेकिन यह प्रायः सांकेतिक ही रहा.

अंत में, अब बहस जाति के मुक़ाबले उसी जाति के उम्मीदवारों की नामजदगी को लेकर तेज हो रही है. टेबल 2 जाति के मुक़ाबले उसी जाति के उम्मीदवारों की नामजदगी की भाजपा तथा सपा गठबंधनों की रणनीति का संक्षिप्त विश्लेषण प्रस्तुत करता है.

यह टेबल बताता है कि भाजपा गठबंधन के ऊपरी जातियों के 37 उम्मीदवारों के मुक़ाबले सपा गठबंधन ने ऊपरी जातियों के 10 उम्मीदवारों, अन्य ओबीसी जातियों के 12 और एमबीसी के 6 उम्मीदवारों को नामजद किया.

भाजपा गठबंधन के अन्य ओबीसी जातियों के 15 उम्मीदवारों के मुक़ाबले सपा गठबंधन ने अन्य ओबीसी जातियों और एमबीसी जातियों के 4-4 उम्मीदवार, और ऊपरी जातियों के 5 उम्मीदवार खड़े किए. भाजपा गठबंधन के एमबीसी उम्मीदवारों के मुक़ाबले सपा गठबंधन ने एमबीसी के 3 और ऊपरी जातियों के 4 उम्मीदवार खड़े किए. खड़े किए.

भाजपा गठबंधन के जाटव/चमार जातियों के 2 उम्मीदवारों के मुक़ाबले सपा गठबंधन ने इन जतियों के 1 उम्मीदवार को खड़ा किया. भाजपा गठबंधन के अन्य एससी/एसटी जातियों के 15 उम्मीदवारों के मुक़ाबले सपा गठबंधन ने इन जातियों के 9 और जाटव/चमार के 6 उम्मीदवार खड़े किए.

गैर-यादव ओबीसी, खासकर एमबीसी और गैर-जाटव/चमार एससी/एसटी जातियों से ज्यादा उम्मेदवारों को टिकट देकर अपने पक्ष में सक्रिय करना पिछले कुछ चुनावों से भाजपा की प्रमुख रणनीतियों में शुमार रहा है. लेकिन दोनों गठबंधनों की नामजदगी की रणनीतियों का विश्लेषण जो ऊपर प्रस्तुत किया गया है उसके मुताबिक ऐसा लगता है कि सपा गठबंधन ने अपने पारंपरिक यादव तथा मुस्लिम उम्मीदवारों से हट कर उक्त सामाजिक समूहों से बड़ी संख्या में उम्मीदवारों को नामजद करके एक ही रणनीति को अपनाया.

और ऐसा लगता है कि भाजपा ने सपा गठबंधन की रणनीति की बराबरी करने से इस डर से परहेज किया कि वह अपने मूल सामाजिक आधार, ऊपरी जातियों का समर्थन न खो दे.

निष्कर्ष

2024 के आम चुनाव के उत्तर प्रदेश में जो नतीजे मिले उन्होंने चुनावी विश्लेषण में जाति को निर्णायक परिवर्तनशील पहलू के रूप में शामिल कर दिया. राजनीतिक विश्लेषकों ने उम्मीदवारों के चयन और नामांकन में जाति की भूमिका को रेखांकित करते हुए इस बातपर ज़ोर दिया है कुछ जातियों को अनुपात से ज्यादा प्रतिनिधित्व दिया गया या पार्टी की छवि बदलने के लिए यादव और मुस्लिम समुदायों के नामांकन में कमी की गई.

पार्टी की जातीय छवि व्यापक जातीय समीकरण का महत्वपूर्ण पहलू है. लेकिन ध्रुवीकरण के स्वरूप को समझने के लिए उम्मीदवारों का जाति स्तरीय विश्लेषण जरूरी होगा.

इसके अलावा, जातीय समीकरण में इस बात की जांच की जाती है कि किन जतियों को आपस में एक-दूसरे के खिलाफ नामजद किया गया है, और यह राजनीतिक मोर्चाबंदी को समझने में मदद करता है. मेरा विश्लेषण बताता है कि गैर-जाटव/चमार उम्मीदवारों को प्रायः एक-दूसरे के खिलाफ नामजद किया जाता है. ये विश्लेषण उम्मीदवारों के नामांकन में जाति के बढ़ते महत्व को तो उजागर करते हैं, लेकिन पार्टियों की उम्मीदवार चयन नीति की जटिलताओं को पूरी तरह से समझने के लिए और गहराई से शोध करने की जरूरत है.