आबुआ राज के मायने

औपनिवेशिक काल में ज्ञात और ख्यात प्रादेशिक नवजागरणों से होकर गुजरें तो कुछ सवाल मन में कौंधते हैं. जैसे बंगला नवजागरण हो, मराठी नवजागरण हो या हिन्दी नवजागरण हो—इन नवजागरणों के घटित होने का कालक्रम क्रमशः इन प्रदेशों के पराधीन होने का भी कालक्रम है. यह बात थोड़ी विरोधाभासी नहीं लगती है कि कोई प्रदेश एक ओर गुलाम भी हो रहा हो और दूसरी ओर नवजागरण का दावा भी कर रहा हो! आधुनिक दौर की इस उलटबाँसी में ही औपनिवेशिक और साम्राज्यवादी इतिहास-दृष्टि की सफलता निहित है. किसी राष्ट्र या प्रदेश की पराधीनता के बोध को सौभाग्यसूचक चिह्नों में बदल देना मामूली मेधा का उदाहरण तो नहीं ही कहा जा सकता है. यह गैर-मामूली मेधा का शानदार उदाहरण था, जहाँ गुलामी को भी नवजागरण के उत्सव में तब्दील कर दिया गया था. इसके मूल में आधुनिकता का वह आक्रान्तकारी विचार था, जिसे तीन सौ वर्षों में यूरोप ने अर्जित किया था.

आधुनिकता के इस विचार के बूते उन्होंने विश्व-विजय के अपने साम्राज्यवादी और औपनिवेशिक अभियान को गुलाम देशों में एक वैधता दिलाई थी. ऐसा भी नहीं था कि आधुनिकता की यह सैद्धान्तिकी एक दिन में यूरोप या पश्चिम ने अर्जित की थी. दो-तीन शताब्दियों में इसका वह आक्रान्तकारी रूप विकसित हो सका था, जो यूरोप और यूरोप के बाहर अपने शासन की वैधता स्थापित कर रहा था. आधुनिकता की उस सैद्धान्तिकी के कई चरण थे. उन चरणों से गुजरकर कोई समाज खुद के आधुनिक होने का दावा प्रस्तुत करता था. आधुनिकता की उस सैद्धान्तिकी के ही दो मुख्य चरणों के रूप में पुनर्जागरण और प्रबोधन की संकल्पना सामने आई थी. पहले का सम्बन्ध कुस्तुनतुनिया के पतन से था और दूसरे का यूरोप में तार्किकता (रेशनैलिटी) के उदय से. ‘थियोलॉजी’ की दुनिया में यह शब्द ईसाई वर्तमान को गैर-ईसाई रोमन अतीत से अलगाने के लिए व्यवहार में पहले-पहल लाया गया था. उसके बाद यह प्राचीन की जगह वर्तमान का बोध कराने लगा. मध्यकालीन यूरोप में समाज के धरातल पर जो बदलाव घटित हो रहे थे, उनमें प्राचीन मूल्यों के समानान्तर वर्तमान में जो आधुनिक किस्म की चेतना विकसित हो रही थी, यह शब्द उसके इर्द-गिर्द दिखने लगा था. फिर अलग-अलग ज्ञान के अनुशासनों में यह व्यवहृत होने लगा, कतिपय अर्थान्तर लिये.

फिर यह पूँजीवाद के विकास के साथ नई मंजिलें तय करने लगा. पुनर्जागरण की देहरी लाँघकर जब यह प्रबोधन (इनलाइटेनमेंट) की सीमा में दाखिल होता है, तो व्यापारिक पूँजीवाद भी औद्योगिक पूँजीवाद की ओर कदम बढ़ा चुका होता है. आधुनिकता की सैद्धान्तिकी इन सबसे प्रभाव ग्रहण करते हुए यूरोप में विकसित होती है. जिसके चार चरणों के रूप में पुनर्जागरण, धर्म-सुधार, प्रति धर्म-सुधार और प्रबोधन के आन्दोलनों को चिह्नित किया जाता है. इन चरणों से गुजरकर आधुनिकता एक विमर्श में तब्दील हो जाता है. साथ ही यूरोपीय साम्राज्यवाद के लिए एक ऐसे वैचारिक हथियार के रूप में उभरता है, जिसके जरिये गैर-यूरोपीय देशों में मानसिक औपनिवेशन की प्रक्रिया को सफलतापूर्वक अंजाम दिया जाता है. ‘मानसिक औपनिवेशन’ से आशय एक किस्म के ‘पोलिटिकल हिप्नोटिज्म’ से है, जिसे सखाराम गणेश देउस्कर ने ‘सम्मोहन चित्तविजय’ कहा था.

ईस्ट इंडिया कम्पनी हो या अंग्रेजी राज इन्होंने भारतीय समाज-संस्कृति-साहित्य-धर्म आदि के अध्ययन के जरिये इस समाज को गुलाम बनाए रखने के तरीकों का विस्तृत अध्ययन किया था. एडवर्ड सईद ने ‘प्राच्यवाद’ की बात करते हुए इस बात को रेखांकित किया था कि ‘ओरियंटलिज्म’ दरअसल ‘पश्चिम की निगाह से पूर्व को देखना’ है. पूर्व की निगाह से पूर्व को देखना नहीं. अपने शासन की जरूरत को ध्यान में रखकर आधुनिक ज्ञान के अनुशासनों का अध्ययन-अध्यापन उन्होंने आरम्भ किया था. प्राच्यविदों और भारतविदों के अध्ययन में औपनिवेशिक या साम्राज्यवादी हित सर्वोपरि थे. ईस्ट इंडिया कम्पनी और ब्रिटिश राज दोनों प्राच्यविदों के जरिये इस काम को बखूबी अंजाम दे सके. वे ऐसा कर पाने में सफल रहे, क्योंकि भारत में पाँव धरने के पूर्व उन्होंने अपने अन्य उपनिवेशों से शासन के तौर-तरीके सीख लिये थे.

अलग-अलग नस्लों और धार्मिक आस्थाओं वाले राष्ट्रों पर शासन करने का उनके पास विस्तृत अनुभव था. आदिम समुदायों पर भी शासन का अनुभव था. इन अनुभवों से ही उन्होंने ‘सभ्यता का अभियान’ (सिविलाइजिंग मिशन) और ‘आर्य नस्ल की श्रेष्ठता का सिद्धान्त’ आदि प्रतिपादित किया था. जनजातीय समुदायों के सन्दर्भ में भी आरम्भिक अध्ययन औपनिवेशिक जरूरतों को पूरा करने के लिए ही आरम्भ किये गए थे. जनजातीय-विषयक यह पूरा अध्ययन अंग्रेज और अन्य यूरोपीय मिशनरी अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए करते हैं न कि किसी जनजातीय समुदाय के लाभ के लिए. शासन और धर्मान्तरण की सहूलियत के लिए जमीनी जानकारी जुटाई जाती है, जिससे अपनी जरूरतों के हिसाब से नीति बनाई जा सके. लेकिन जैसा कि होता आया है कि चीजें सदा नियंत्रित तरीके से आचरण नहीं करती हैं. एक वक्त के बाद उन पर नियंत्रण मुश्किल हो जाता है. तब ऐसे वक्त में ‘नरेटिव’ बदलता है. जब दूसरों की निगाह से खुद को देखे जाने की बजाय खुद की निगाह से खुद को देखे जाने की प्रक्रिया आरम्भ होती है तो इतिहास के अन्तर्विरोध सामने आने शुरू होते हैं. इसे जनजातीय सन्दर्भों में भी देखा जा सकता है और अन्य सन्दर्भों में भी.

अगर आप गौर करें तो पाएँगे कि औपनिवेशिक इतिहासकारों ने भारत के इतिहास-लेखन के क्रम में इतिहास की जो संरचना विकसित की वह आधुनिकता की इसी पद्धति से प्रभावित संरचना थी. बल्कि यूरोप जैसे अन्धकार काल के बाद पुनर्जागरण काल की बात करता है. उसी की तर्ज पर यहाँ मुगलों के शासन-काल को एक ‘अन्धकार काल’ (डार्क एज) के तौर पर ब्रिटिश साम्राज्यवादी इतिहासकारों ने प्रदर्शित किया और अपने शासन-काल को उस अन्धकार काल से प्रकाश की ओर ले जानेवाला बतलाया. खुद को सभ्यता का ध्वजवाहक और प्रकाशवाहक बताकर उन्होंने भारत में लूट की जमीन विकसित की. उसी सिलसिले में आगे धर्म-सुधार और समाज-सुधार आंदोलनों को भी हम पाते हैं. यह सब कुछ आधुनिकता के विमर्श के आनुषंगिक पहलुओं के तौर पर तब तक विकसित हो चुका था.

भारतीय इतिहास में उसे अक्षरशः लागू करने की चुनौती-भर मौजूद थी. इसके लिए उन्हें स्थानीय या प्रादेशिक साझीदारों की आवश्यकता थी और भारत में इस दिशा में अंग्रेजों को अतिरिक्त कोशिश नहीं करनी पड़ी. एक प्रभुत्वशाली वर्ग खुद को शेष समाज और प्रदेशों से अलगाने के लिए तैयार बैठा था. इस भद्र वर्ग की कोशिशों से प्रादेशिक नवजागरणों की अवधारणा आकार ग्रहण करती है. इन प्रादेशिक नवजागरणों की तुलना में जनजातीय सामाजिक-धार्मिक आन्दोलनों से गुजरकर हम देख चुके हैं कि यहाँ चीजें अंग्रेजों के हिसाब से घटित नहीं हुई थीं. इन प्रादेशिक नवजागरणों और जनजातीय आन्दोलनों को आमने-सामने रखकर देखें तो दोनों के मध्य अन्तर के पर्याप्त कारण मौजूद हैं. यह अन्तर इतने सुस्पष्ट हैं कि इन अन्तरों के जरिये इन दोनों आन्दोलनों के ‘आन्तरिक चरित्र’ को देखा-समझा जा सकता है.

झारखंड के इन जनजातीय धार्मिक और सामाजिक आन्दोलनों को समग्रता और ऐतिहासिकता में देखने पर यह बात साफ हो जाती है कि यह आन्दोलन अंग्रेजों की औपनिवेशिक नीति, ईसाई मिशनरियों के धर्म-प्रचार और बहिरागतों ‘दिकुओं’ के बढ़ते प्रभाव की प्रतिक्रिया थी. चूँकि यह कारक हर जगह मौजूद थे, तो जनजातीय प्रतिक्रियाओं में भी बहुत-सी समरूपताएँ सहजता से लक्ष्य की जा सकती हैं. यह समरूपताएँ इस बात का प्रमाण हैं कि इतिहास के उस दौर में जनजातीय प्रतिक्रिया एक जैसी ही थी. उसमें उपस्थित नायकों के प्रतिरोध के तौर-तरीकों में कुछ विशिष्टताएँ अलग से देखी जा सकती हैं. पर ज्यादातर मौकों पर इन जनजातीय समुदायों की प्रतिक्रियाओं में हतप्रभ करनेवाली समानता मिलती है. एकबारगी ऐसा जान पड़ता है कि अलग-अलग जनजातीय समुदायों ने मानो मिलकर प्रतिरोध की इबारत लिखी हो, जबकि ऐसा वस्तुतः हुआ नहीं था. उनके पास आपस में संवाद स्थापित करने योग्य एक साझी भाषा तक नहीं थी. यह तथ्य ही इस बात को रेखांकित करता है कि इतिहास के उस दौर में जनजातीय समाज में जो बाहरी हस्तक्षेप हुआ था, उसकी वही स्वाभाविक प्रतििक्रया इस जनजातीय समाज के द्वारा दर्ज की जा सकती थी, जो दर्ज की गई. बल्कि झारखंड से इतर राष्ट्रीय धरातल पर औपनिवेशिक काल के इन जनजातीय प्रत्यन्तरों (रेस्पांसेस) का समग्रता में अध्ययन किया जाए तो यह समरूपताएँ हतप्रभ करनेवाली साबित होंगी. साथ ही यह निष्कर्ष भी निकलकर सामने आएगा कि जनजातीय धरातल पर भी एक अखिल भारतीय धार्मिक-सामाजिक आन्दोलन समान्तर तौर पर जारी था. इस दिशा में बहुत काम किये जाने की जरूरत है. लेकिन इस दिशा में किसी किस्म की तुलनात्मकता का अभाव अब तक देखने में मिलता आया है. तो इन्हें आमने-सामने रखकर इनसे निकलनेवाले निष्कर्षों पर गौर करने की जरूरत है.

भारत में जो नवजागरणों का दौर है, उसमें धर्म की निर्णायक भूमिका रही है. बल्कि यही नहीं यूरोप के पुनर्जागरण काल में भी धर्म एक अनिवार्य सन्दर्भ के रूप में मौजूद है. वजह साफ है कि पूरा मध्यकालीन समाज अपनी संरचना और सोच में धार्मिक प्रभावों के असर में था. इसमें क्या भारत, क्या यूरोप और क्या मध्य पूर्व! तकरीबन सभी जगहों पर मनुष्यों के जीवन में धर्म की व्याप्ति इस कदर देखी जा सकती है कि समर्थन और विरोध का पूरा व्यापार उस धार्मिक संरचना या आख्यान के भीतर ही घटित होता है. पुनर्जागरण काल में मनुष्य के जीवन में धर्म की प्रचंड मौजूदगी की मात्रा में गुणात्मक कमी की दिशा में सचेत प्रयत्न आरम्भ होते हैं. बल्कि मध्यकालीन यूरोप में तो सूत्र रूप में यह बात मिलती है कि पुनर्जागरण काल में मानवीय सभ्यता ‘थियोसेंट्रिक’ से ‘एंथ्रोपोसेंट्रिक’ होने की दिशा में बढ़ती है. मतलब मानवीय सभ्यता ‘धर्मकेन्द्रित समाज’ से ‘मनुष्य केन्द्रित समाज’ की दिशा में आगे बढ़ता है. इसके बाद के चरणों में धर्म-सुधार आन्दोलन और प्रति धर्म-सुधार आन्दोलनों को हम घटित होता हुआ पाते हैं. भारत की बात करें तो उस दौर में ठीक-ठीक हुआ क्या था? साहित्य में वह भक्ति आन्दोलन का दौर है और इतिहास में मुस्लिम शासन का. सल्तनत काल के बाद मुगल काल का. इस पूरे दौर में मुस्लिम शासकों के तमाम दावों के बावजूद एक क्षेत्र ऐसा है, जिसमें वे भयंकर तरीके से विफल साबित होते हैं और वह है तकनीक और नये आविष्कारों का क्षेत्र. अन्ततः यूरोपीय बेड़ों के आगे मुगलों को घुटने टेकने पड़ते हैं. सभ्यता की यही रीत रही है कि सभ्यता के पायदान पर विकसित सभ्यताएँ अपने से कम विकसित सभ्यताओं पर शासन करती आई हैं. कहना न होगा कि अंग्रेज सभ्यता के पायदान पर मुगलों से बढ़ी हुई अवस्था को द्योतित करते थे. उनके विकास में एक क्रमिकता देखी जा सकती है. इस क्रम में उन्होंने शासन के तौर-तरीकों को ‘डाक्यूमेंट’ करना सीख लिया था. सभ्यता के घूमते चक्र के साथ अंग्रेज कदमताल कर रहे थे, उसके बनिस्पत मुगल दूसरे किस्म की चीजों में गाफिल थे. कला, संस्कृति, किला, मजार की दिशा में जरूर कुछ बढ़त मुगलों ने हासिल की थी, लेकिन तकनीक, व्यापार और रणनीति के मामले में अंग्रेज कहीं ज्यादा आगे बढ़ चुके थे.

कायदन पुनर्जागरण के बाद यूरोप जिन ‘धर्म-सुधार’ और ‘प्रति धर्म-सुधार’ के चरणों से गुजरकर प्रबोधन (इनलाइटेनमेंट) के दौर में दाखिल होता है. वह वस्तुतः भारत में घटित ही नहीं होता है. अंग्रेजों के आने से और उनके औपनिवेशिक इतिहास-दृष्टि का प्रत्याख्यान निर्मित करने के क्रम में पुनर्जागरण के बरक्स भक्ति आन्दोलन को लोकजागरण के तौर पर प्रस्तावित किया जाता है. भक्ति आन्दोलन को लोकजागरण कहने में भी वस्तुतः एक विरोधाभास है और वह यह कि भक्ति में डूबना जागरण कैसे हो सकता है? आस्था, श्रद्धा और विश्वास में गहरे उतरना जागरण कैसे हो सकता है? तब इसके बचाव में लोक-भाषा, लोकाचार, लोकादर्श, लोकधर्म आदि की बात करते हुए निर्गुणपंथी सन्त साहित्य से कबीर के धार्मिक कर्मकांडों की आलोचनावाली पंक्तियाँ रख दी जाती हैं. लोकजागरण और पुनर्जागरण में वैसा ही अन्तर है जैसा धार्मिक सन्दर्भों में कबीर और मार्टिन लूथर में देखने को मिलता है. मतलब यूरोप में जो ‘प्रॉपर’ तरीके से मौजूद है, यहाँ भारत में उसका दावा-भर है. मार्टिन लूथर ने चर्च की सत्ता पर व्यवस्थित तरीके से सैद्धान्तिक और वैचारिक धरातल पर प्रहार किया था. कबीर के यहाँ धर्म की आलोचना तंज के तौर पर है.

भारतीय सन्दर्भों में यह बड़ी बात लग सकती है. लेकिन यूरोपीय सन्दर्भ को सामने रखकर देखें तो फिर इन दोनों की तुलना बेमानी लगती है. समग्रता में यह लोकजागरण न तो यूरोप के ‘रेनेसाँ’ के समक्ष खड़ा होता है और न ‘रिफार्मेशन और काउंटर-रिफार्मेशन’ के समकक्ष. यह बस दिल को बहलाने का एक खयाल-भर है, जिससे भारतीयों का ‘आत्म’ तत्कालीन यूरोप के समकक्ष बहुत ‘दयनीय’ न जान पड़े. भारतीयों में एक गौरव-बोध भरने के लिए औपनिवेशिक इतिहास-लेखन के ‘फ्रेम’ को हू-ब-हू भारतीय सन्दर्भों में लागू कर दिया गया था, जिससे हम उनसे सांस्कृतिक धरातल पर बहुत पिछड़ा हुआ न साबित हों. और प्राणपण से उस अन्तराल को पाटने में लग जाएँ, जो यूरोप और भारत के बीच मौजूद था. बंगाल और महाराष्ट्र के धर्म-सुधार और समाज-सुधार आन्दोलनों में उसी की अनुगूँज सुनी जा सकती है. यह धर्म और समाज-सुधार आन्दोलन इस बात की तस्दीक करते हैं कि अंग्रेजी राज को इन समाजों ने अपने उन्नयन के एक अवसर के तौर पर स्वीकार कर लिया था. इससे कम्पनी राज और बाद के अंग्रेजी राज को कोई परेशानी नहीं थी. कारण कि इस सुधारवादी कार्यक्रम को अपनाना अन्ततः अंग्रेजी राज के एजेंडे पर ही भारतीयों को खुद को ढालने सरीखा था. वह जिन बातों को लेकर भारतीयों को पिछड़ा और असभ्य बता रहे थे. उसे दूर करने की दिशा में हम भारतीय सक्रिय हो रहे थे. मतलब यह ‘रिफार्म’ या सुधार भी उसी आधुनिकता का एक ‘बाईप्रोडक्ट’ भर ही था.

आधुनिकता के पैकेज में ‘रिफार्म’ भी शामिल था. इसके बगैर किसी समाज के आधुनिक होने का दावा ही स्वीकार्य और वैध नहीं होता था. इस सिलसिले में एक बात जो और रेखांकित करने की है वह यह कि यूरोप जिस ‘रिफार्म’ की बात सोलहवीं शताब्दी में कर रहा था, यहाँ वह बात उन्नीसवीं शती में की जा रही थी. यूरोप के रेनेसाँ और बंगाल, महाराष्ट्र और अवध आदि के रेनेसाँ में तीन सौ वर्षों का अन्तराल देखा जा सकता है. सुशोभन सरकार ने अंग्रेजी में जो मूल किताब लिखी थी उसका शीर्षक था ‘दि बेंगाल रिनेसां एंड द अदर एसेज’. उसका हिन्दी अनुवाद ‘बंगला नवजागरण’ के तौर पर मिलता है. सवाल उठता है कि ‘रेनेसाँ’ के लिए जब हिन्दी में ‘पुनर्जागरण’ शब्द मौजूद है तो उसे नवजागरण से बदलने की क्या आवश्यकता थी? ‘रेनेसाँ’ के लिए ‘पुनर्जागरण’ शब्द के इस्तेमाल से सीधे-सीधे यह ध्वनि निकलती है कि यूरोप जहाँ से तीन सौ साल पहले गुजर चुका है, भारत वहाँ से तीन सौ साल बाद गुजर रहा है. यह बात अव्वल तो विश्वगुरु या विश्व के आध्यात्मिक गुरु की प्रतिष्ठा के अनुरूप नहीं थी. दूसरी बात इसी आधुनिकता का एक और ‘बाईप्रोडक्ट’ राष्ट्रवाद भी रहा है. पुनर्जागरण को नवजागरण में बदलने के मूल में साम्राज्यवाद के बरक्स एक राष्ट्रवादी एप्रोच को रेखांकित किया जा सकता है. इसे समझने के लिए थोड़ा रुक कर विषयान्तर करना होगा. लेकिन इसे जानना आवश्यक है, अतः एक हल्की-सी छूट इस दिशा में भी ले ही लेते हैं.

जैसा कि इस तथ्य से हम परिचित हैं कि यूरोप में आधुनिकता पुनर्जागरण (रेनेसाँ), धर्म-सुधार (रिर्फामेशन), प्रति धर्म-सुधार (एंटी रिर्फामेशन), ज्ञानोदय (इनलाइटेनमेंट) और औद्योगीकरण (इंडस्ट्रियलाइजेशन) के चरणों से गुजरकर आकार ग्रहण करती है. भारतीय सन्दर्भ में ‘नवजागरण’ को इन चरणों में से किसके समतुल्य रखा जाए? यह एक समस्यामूलक सवाल है. इसके जवाब में हम पाते हैं कि यद्यपि ‘नवजागरण’ पद यूरोपीय रेनेसाँ से मिलते-जुलते परिस्थितियों के लिए भारतीय सन्दर्भ में प्रयुक्त हुआ था. लेकिन इसके द्वारा एक साथ यूरोपीय पुनर्जागरण, धार्मिक-सुधार आन्दोलन और ज्ञानोदयकालीन विशेषताओं को निरूपित किया गया. इस तरह यह एक ऐसा भ्रामक पद बनकर उभरा जिसने भारतीय सन्दर्भों में हमारे इतिहास-बोध को धुँधला करने का ही काम किया. ‘रेनेसाँ’ शब्द के भारतीय सन्दर्भ में प्रथम प्रयोग एवं उसके अवधारणात्मक विकास की रणनीति और राजनीति का खुलासा वीर भारत तलवार ने अपने विद्वतापूर्ण शोधपरक आलेख, ‘नाम में क्या रखा है?’ में किया है :

अपनी सीमित जाँच-पड़ताल से मैं इस नतीजे पर पहुँचा हूँ कि बंगाल या भारत के नवजागरण के लिए रेनेसाँ का चलन भारतीयों ने नहीं किया था क्योंकि उन्हें इसकी आवश्यकता नहीं थी. इसका चलन यूरोपीयों ने अपनी आवश्यकता से किया था.

इसके जरिये वे जहाँ यूरोपीय दृष्टि से भारत को समझना और बाकी यूरोपीयों को समझना चाह रहे थे, वहीं दूसरी ओर योरपीय इतिहास-बोध हम पर आरोपित कर अपने औपनिवेशिक शासन को वैध साबित करना चाह रहे थे. आधुनिकता इस औपनिवेशिक शासन को वैध साबित करनेवाली विचारधारा का कार्य कर रही थी. और आधुनिकता ने अपनी वैधता के लिए नवजागरण की विचारधारा को जनोपयोगी और लोकप्रिय बनाने का काम किया. कारण कि आधुनिकता की तुलना में नवजागरण का विचार ज्यादा मूर्त था. आधुनिकता की पहचान चेतना के स्तर पर हो सकती थी लेकिन नवजागरण की प्रक्रिया के अन्तर्गत सामुदायिक प्रयत्नों को रेखांकित कर और संरक्षण देकर अपने पक्ष में शुरुआती जनमत सहजतापूर्वक तैयार किया जा सकता था. इसलिए औपनिवेशिक भारत में ‘आधुनिकता’ के स्थान पर ‘नवजागरण’ की विचारधारा को लोकप्रिय बनाने का कार्य किया गया. परिणामतः नवजागरण समग्रतामूलक विकास की एक ऐसी अवधारणा बनकर उभरा जिसे आधुनिकता का पर्याय समझा जाने लगा.

अब सवाल यह उठता है कि भारत में नवजागरण की अवधारणा ने कैसे रूप-आकार ग्रहण किया? यहाँ हम पाते हैं कि इसका आरम्भिक आधार भारतविदों और प्राच्यविदों ने निर्मित किया, फिर उसके समानान्तर सामाजिक और भौतिक आधारों का निर्माण तथा उसके अनुकूल परिस्थितियाँ बनाई गईं. पर इससे इस सवाल का जवाब नहीं मिल पाता है कि पुनर्जागरण का हिन्दी पर्याय नवजागरण कैसे बन गया? इस दिशा में हिन्दी साहित्य के मार्क्सवादी आलोचक रामविलास शर्मा का स्मरण आवश्यक हो जाता है, क्योंकि हिन्दी साहित्य में लघुजाति, महाजाति, जातीय गठन की प्रक्रिया, जातीय एकता, हिन्दी जाति, हिन्दी प्रदेश, हिन्दी संस्कृति और हिन्दी नवजागरण की अवधारणा को प्रस्तावित करनेवाले और उसकी सैद्धान्तिकी निर्मित करनेवाले वे ही हैं. उन्होंने ही हिन्दी साहित्य में पहले-पहल हिन्दी नवजागरण पद-बंध का प्रयोग पूरी जवाबदेही के साथ किया. सनद रहे वे अवध नवजागरण की बजाय हिन्दी नवजागरण का इस्तेमाल करते हैं. रामविलास शर्मा ने हिन्दी नवजागरण की शुरुआत 1857 से मानते हुए यह स्पष्ट किया था कि “नवजागरण यह शब्दबन्ध नया था, धारणा पुरानी थी. पुरानी धारणा से उनका तात्पर्य था हिन्दी जाति और उसकी संस्कृति.”

‘महावीरप्रसाद द्विवेदी और हिन्दी नवजागरण’ में नवजागरण का आशय उन्होंने यह बतलाया था कि “नवजागरण से उनका ‘एक विशिष्ट’ आशय है, जो हिन्दी प्रदेशों में चलाए गए ब्रिटिश साम्राज्यवाद विरोधी संघर्षों से जन्म लेता है, जो उतने ही महत्त्व का है जिसे ‘बंगला नवजागरण’ कहा जाता है. इसके आधार पर यह सम्भावना व्यक्त की जा सकती है कि रामविलास जी ने ‘हिन्दी नवजागरण’ की अवधारणा ‘बंगला नवजागरण’ से ग्रहण की हो. क्योंकि सुशोभन सरकार ने ‘बेंगाल रेनेसाँ एंड अदर एसेज’ नामक पुस्तक 1970 ई. में लिखी थी. ‘रेनेसाँ’ और ‘इनलाइटेनमेंट’ के लिए हिन्दी में क्रमशः पुनर्जागरण और ज्ञानोदय या प्रबोधन का प्रयोग देखने को मिलता है. नवजागरण जैसी कोई अवधारणा यूरोपीय सन्दर्भों में प्रयुक्त नहीं होती. बकौल

मार्क्सवादी आलोचक प्रदीप सक्सेना :

मैंने पूछा था (रामविलास जी से) आखिर आप ‘नवजागरण’ का अंग्रेजी स्थानापन्न क्यों नहीं देते हैं? बताइए उसका ‘इक्विवैलेंट’ क्या है? उन्होंने कहा—यह किसी शब्द के समकक्ष नहीं है.

समस्या यह नहीं है कि इसका अंग्रेजी स्थानापन्न क्या है? बल्कि समस्या यह है कि इस नवजागरण का सम्बन्ध रेनेसाँ से है या इनलाइटेनमेंट से? यह किस संकल्पना के निकट है? यह तो खैर अब तक अनुत्तरित है. इसे समवेत रूप से रेनेसाँ और इनलाइटेनमेंट के मिले-जुले रूप में प्रयुक्त किया जाता है. पर यूरोपीय पुनर्जागरण की अवधारणा में ही यह बात अनुस्यूत है कि इसके पूर्व भी एक बार यूरोपीय सभ्यता जागृत थी और बीच में अन्धकार काल आया और उसके बाद फिर से जागरण हुआ जो पुनर्जागरण कहलाया. जैकब बर्कहार्ड की किताब ‘दि सिविलाइजेशन ऑव रेनेसाँ इन इटली’ (1806 ई.) में इसे देखा जा सकता है, जहाँ रेनेसाँ के इतिहास पर रोशनी डालते हुए रेनेसाँ के पूर्व ‘डार्क एजेज’ की बात की गई है. यूरोप में ‘अन्धकार युग’ के बाद ‘रेनेसाँ’ आया पर भारत में 19वीं सदी के नवजागरण के पूर्व कोई अन्धकार काल नहीं था. यह सचाई है. औपनिवेशिक इतिहास-दृष्टि ने इस संरचनागत कमी को दूर करने के लिए इस्लामी शासन को भारत के अन्धकार काल के तौर पर व्याख्यायित किया. अब यह कहना मुश्किल है कि अंग्रेजों के आने के पूर्व मुगलों के प्रति हिन्दुओं के मन में कितनी घृणा और कितना द्वेष मौजूद था? पर इतिहास की इस व्याख्या का असर यह हुआ कि हिन्दुओं के साथ सल्तनत काल से लेकर मुगल काल तक जो भी अत्याचार हुए वह सब मुसलमानों के साथ इस क्रम में नत्थी हो गया और अंग्रेजों के आगमन के पूर्व के काल को ‘डार्क एज’ के तौर पर स्थापित कर दिया गया. इस तरह यूरोपीय इतिहास का जो ‘फ्रेम’ था, उसे भारतीय सन्दर्भों में कुशलतापूर्वक लागू कर दिया गया. उसके बाद प्राचीन भारत के स्वर्ण काल की बात की गई, जिसमें गुप्तों और मौर्यों का स्वर्ण काल था.

फिर मुसलमानों का अन्धकार काल. और फिर अंग्रेज सभ्यता के ध्वजवाहक बनकर आए और धर्म-सुधार-समाज-सुधार आन्दोलनों के जरिये इस अन्धकार काल से मुक्ति दिलाई. इस ‘फ्रेमवर्क’ को अंजाम तक पहुँचाने में राष्ट्रवाद की महती भूमिका रही. राष्ट्रवाद का विचार भी आधुनिकता का ही एक ‘बाईप्रोडक्ट’ था. हर कहीं राष्ट्रवाद और रोमानी कल्पना के मध्य एक गहरा सम्बन्ध देखा गया है. हर कहीं राष्ट्रवाद की भावना बहुसंख्यक आबादी के द्वारा नियंत्रित की जाती रही है. औपनिवेशिक काल के धार्मिक और समाज-सुधार आन्दोलनों को यदि आप देखें तो उसमें इस किस्म की रूमानियत जगह-जगह देखने को मिलेगी. इस रूमानियत का सम्बन्ध तर्क से न होकर भाव से हुआ करता है. इस रूमानियत में अतीत की उपस्थिति वर्तमान के क्षतिपूरक विकल्प के तौर पर मौजूद रहती है. अतीत के स्वर्ण काल की परिकल्पना के मूल में भी दरअसल एक रूमानियत ही होती है कि वहाँ सब कुछ चाक-चौबन्द था. इस दावे को जाँचने का कोई सटीक पैमाना नहीं होता है, बस यह लोक-आस्था या लोक-विश्वास जैसी चीज में ढल जाता है और जब यह विश्वास एक सामुदायिक विश्वास का रूप धारण कर लेता है तो उस विश्वास के इर्द-गिर्द जनान्दोलन खड़ा किया जा सकता है.

भले उस दावे की मूल में निरी कल्पना मौजूद हो. राष्ट्रवाद के लिए ऐसी कल्पनाएँ पर्याप्त उर्वर साबित होती हैं. राष्ट्रवादी भावना या मनोदशा के निर्माण में इस किस्म की कल्पनाओं की अहम भूमिका होती है. यदि इस कल्पना को ठीक से बुना जाए तो उस विचार के इर्द-गिर्द बेमिसाल एकजुटता पैदा की जा सकती है. मुख्यधारा के राष्ट्रवादी नरेटिव का विश्लेषण करें तो यह गुण वहाँ भी मिलेगा और इसी को जनजातीय सामाजिक-धार्मिक आन्दोलनों पर लागू करें तो अलग-अलग जनजातीय समुदायों में भी यह जातीय चेतना इसी रूप में क्रियाशील देखी जा सकती है. मतलब यह कि इस किस्म की जातीय चेतना, जिसे किसी बड़े प्रदेश और जाति से जोड़कर राष्ट्रवाद के रूप में प्रस्तावित किया जाता है, सामाजिक-धार्मिक जनजातीय आन्दोलनों में भी औपनिवेशिक काल में देखी जा सकती है.

भले जनजातीय जागरण के मामले में वे प्रादेशिक नवजागरणों की तरह प्रदर्शन नहीं कर पाते हैं, लेकिन जनजातीय समुदायों में जागरण का एक अपना प्रारूप विकसित तो होता ही है. इन छोटे प्रारूपों में जो एक किस्म का ‘लघु वृत्तान्त’ मौजूद है, उसकी ओर इतिहास ने व्यवस्थित तरीके से देखने की कभी जरूरत महसूस नहीं की थी. सबाल्टर्न इतिहास-दृष्टि ने उसकी अहमियत की ओर ध्यान आकृष्ट कराने में महती भूमिका अदा की, उसके विश्लेषण की पद्धति प्रस्तावित की. इतिहास के अभिलेखों की परिभाषा का विस्तार करते हुए स्मृति, लोकस्मृति, लोकगीत, रीति-रिवाज आदि के अभिलेखीय महत्त्व को प्रस्तावित किया, जिससे नई शोध प्रविधि के जरिये इतिहास के अनछुए पहलुओं की पड़ताल की जा सके. सबाल्टर्न इतिहास-लेखन ने ऐतिहासिक अभिलेखों की जिस प्रचलित समझदारी को बदलने का काम किया था, जनजातीय इतिहास-लेखन उस दिशा में आगे बढ़ते हुए उस समझदारी को और ज्यादा दुरुस्त करने का काम करता है.

सबाल्टर्न इतिहास में स्मृति इतिहास के एक प्रमुख उपादान ‘टूल्स’ के तौर पर व्यवहृत होता आया है. जनजातीय इतिहास-लेखन स्मृति के महत्त्व को वंचितों के प्रसंग में अकाट्य तौर पर महत्त्वपूर्ण साबित करने का काम करता है. इस बात की महत्ता को रेखांकित करने के लिए मैं राहुल रंजन के बिरसा मुंडा पर हालिया प्रकाशित किताब ‘दि पोलिटिकल लाईफ ऑफ मेमोरी : बिरसा मुंडा इन कंटेम्पररी इंडिया’ में जगह-जगह स्मृति के सम्बन्ध में व्यक्त किये गए विचारों को यहाँ एक जगह पर रखना पसन्द करूँगा, जिससे जनजातीय इतिहास-लेखन में स्मृति के महत्त्व को ठीक से समझा जा सके. कारण कि मुख्यधारा में इतिहास और स्मृति दो बिलकुल जुदा चीजों के तौर पर मौजूद हैं. बल्कि मुख्यधारा में स्मृति और इतिहास का कोई मेल ही नहीं है. राहुल रंजन लिखते हैं :

स्मृति उन समुदायों के पक्ष में भाषा की तरह काम करती है, जिनका कोई लिखित इतिहास नहीं है….स्मृति इन समुदायों के लिए प्रतिरोध का एक बाना है इतिहास के विरुद्ध…स्मृति एक किस्म की वैकल्पिक कल्पनाशीलता है, इन समुदायों के लिए.

स्मृति की अहमियत को रेखांकित करने के क्रम में राहुल रंजन गायत्री चक्रवर्ती स्पिवाक के उस सवाल को सामने रखते हैं कि ‘क्या सबाल्टर्न बोल सकते हैं?’ और इस सवाल को वे स्मृति के धरातल से सम्बोधित करते हुए उलट देते हैं. और इसे बिलकुल अलग तरीके से सामने रखते हैं. वे कहते हैं कि सबाल्टर्न बोलते रहे हैं. सवाल इसका नहीं है कि क्या वे बोल सकते हैं बल्कि इसका है कि हमने उन्हें सुनने की काबिलियत पैदा की है या नहीं? समस्या सबाल्टर्न की नहीं है. हमारी है कि हम सुनने की संरचना नहीं विकसित कर सके. स्मृति उस सुनने की संरचना का हिस्सा है, जिसे इत्मीनान से सुनकर ‘डिकोड’ किये जाने की आवश्यकता है. यह आवश्यकता इसलिए भी है कि मुख्यधारा का इतिहास, दर्शन, संस्कृति, राजनीति, अर्थनीति सब कुछ अभिजन केन्द्रित रहा है. वह अपनी केन्द्रीयता से इतर परिधि को समझने की जरूरत कभी महसूस नहीं कर सका और जरूरत पड़ी भी तो ‘अभिजन’ के उपादानों से ‘जन’ को समझने की यह कोशिश सदैव नाकाफी रही है. इसलिए जनजातीय इतिहास पर अगर काम करना हो तो उसके ऐतिहासिक उपादान वही नहीं हो सकते हैं. इसलिए स्मृति, विश्वास, रिवाज आदि भी जनजातीय इतिहास के सन्दर्भ में अभिलेखीय महत्त्व के हो जाते हैं.

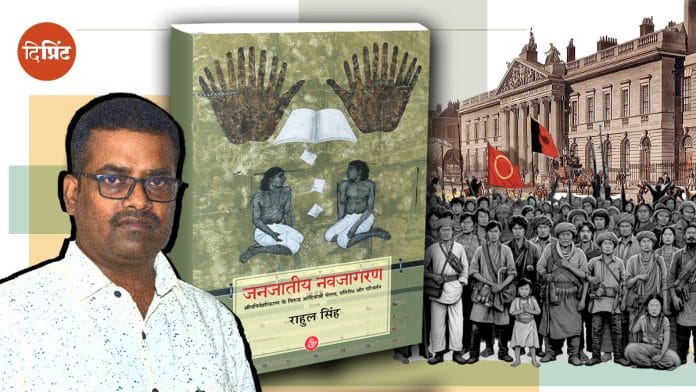

(जनजातीय नवजागरण औपनिवेशीकरण के विरुद्ध आदिवासी चेतना, प्रतिरोध और परिवर्तन के लेखक राहुल सिंह हैं. इस किताब को राजकमल प्रकाशन ने छापा है और यह अंश प्रकाशन की अनुमति से छापा जा रहा है.)

यह भी पढ़ें: घर की दीवारों में कैद होकर भी राससुन्दरी देवी ने कैसे लिखी अपनी कहानी