अब जबकि हम 2025 में हैं, यह तय कर लेना ठीक होगा कि कौन-सा ‘इज़्म’ या ‘वाद’ पिछड़ गया और कौन-सा ‘वाद’ जीत रहा है. पश्चिमी जगत को देखें तो वहां तो वामपंथ फिलहाल कुल मिलाकर खत्म होता दिख रहा है, केवल राजनीतिक ही नहीं बल्कि सामाजिक वामपंथ भी. वैसे, ब्रिटेन एक अपवाद दिख रहा है लेकिन वहां भी प्रधानमंत्री केर स्टार्मर को एलन मस्क, जिन्हें धुर दक्षिणपंथी खेमे के समर्थन हासिल है, जिस तरह हमलों और चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है उसके कारण वहां लेबर पार्टी लुप्तप्राय प्रजाति जैसी दिख रही है.

लेकिन दक्षिणपंथ भी बहुत मजबूत नहीं दिख रहा है— कम-से-कम वह राजनीतिक दक्षिणपंथ जिससे हम परिचित रहे हैं. अमेरिका में रिपब्लिकन खेमा डोनाल्ड ट्रंप के बगावती हमलों के आगे पराजित हो चुका है. ट्रंप के हाल के बयानों और ट्वीट्स को देखें तो पता चलेगा कि ट्रंप ज़्यादातर रिपब्लिकन खेमे के लोगों को ही निशाना बनाते रहे हैं. निक्की हेली को उन्होंने ‘बर्डब्रेन’ (चिड़िया जैसी दिमाग वाली) कहा, तो जॉन बोल्टन को ‘डंब ऐज़ अ रॉक’ (पत्थर की तरह बेजुबान), डिक चेनी को ‘डिसलॉयल वारमोंगर’ (बेवफा लड़ाका) और उनकी बेटी लिज़ को ‘साइको’ (मानसिक रोगी), चार्ल्स कोच को ‘अमेरिकन्स फॉर नो प्रोस्परिटी’ (समृद्धि विरोधी अमेरिकी) जिनमें मिट्ट रोमने और जिम मैटिस, मार्क एस्पर (जिन्हें ट्रंप येस्पर कहते हैं) आदि शामिल हैं. ट्रंप ऐसे लोगों को ‘टीडीएस’ यानी ‘ट्रंप डिरेंजमेंट सिंड्रोम’ (ट्रंप से त्रस्त मानसिकता) से पीड़ित बताते हैं.

लेकिन आप उन्हें पुराने वामपंथियों पर ऐसे हमले करते नहीं पाएंगे. इसकी वजह यह है कि वे उनकी बगावती नजर में पुराने दक्षिणपंथी डेमोक्रेटों से भी ज्यादा पतित हैं. ट्रंप के ‘मागा’ (मेक अमेरिका ग्रेट अगेन) वाले रिपब्लिकन पुराने ‘जीओपी’ (ग्रैंड ओल्ड पार्टी यानी रिपब्लिकन पार्टी) से वैचारिक रूप से उतने ही दूर हैं जितने वामपंथी डेमोक्रेट दूर हैं.

अर्थशास्त्री रुचिर शर्मा ने ‘फाइनांशियल टाइम्स’ के अपने ताजा कॉलम में लिखा है कि पिछले दिनों जिन विकासशील देशों में चुनाव हुए उनमें 85 फीसदी सत्ताधारियों को हार का मुंह देखना पड़ा. यहां मैं यह जोड़ना चाहूंगा कि इनमें जिस नई विचारधारा की जीत हुई उसमें वह कोई पुराना ‘वाद’ शामिल नहीं था जिन्हें हम जानते-पहचानते रहे हैं. फ्रांस में और इटली में भी यही हुआ. और संभावना यही है कि जर्मनी में भी ऐसा ही होगा. वामपंथ को जबकि इतने व्यापक तौर पर नकारा जा रहा है, तब दक्षिणपंथ को पुनःपरिभाषित किया गया है और मध्यमार्गी दक्षिणपंथ गहरे संकट में है.

अब तक हमें जितने ‘वाद’ (वामपंथी, दक्षिणपंथी, मध्यमार्गी) पढ़ाए गए हैं वे सब अगर मरणासन्न हैं या ‘कोमा’ में जा चुके हैं, तो जीत किसकी हो रही है? यहां पर मुझे सोना महापात्र का एक पुराना गाना याद आ रहा है— ‘एक नई किस्म का इज़्म’. राम संपत के इस गीत का हर शब्द हमारे दिल को प्रेरित करता है कि हम उन सभी बुरे विभाजनकारी ‘इज़्मों, विचारों’ को खारिज करें और हमारे ‘जिस्मों, दिलों’ को जोड़ने वाले नये ‘वाद’ की खोज करें.

राजनीति के लिहाज से यह सब बहुत रोमांटिक लग सकता है. लेकिन लोकतंत्र में विचारशून्यता नहीं रह सकती. दरअसल, सोना महापात्र ने जिस नये ‘इज़्म’ का गाना गया था वह अब उभर आया है. और इस ‘इज़्म’ का नाम है ‘पॉपुलिज़्म’ (लोकवाद).

इस नयी दुनिया में ‘पॉपुलिज़्म’ वाम, दक्षिण, मध्य, सभी मार्गों और वादों को ध्वस्त कर रहा है. बेशक हरेक देश, मतदाता समूह, और समाज के लिए यह अलग-अलग रूप में उभर रहा है. विकसित देशों में यह प्रवासियों के बड़ी संख्या में निष्कासन, देश में समाहित न होने वाली विदेशी संस्कृतियों तथा आस्थाओं (मुख्यतः इस्लाम) के प्रति आशंका, उग्र राष्ट्रवाद, व्यावसायिक संरक्षणवाद, और अपने इतिहास या अपनी पौराणिकता के उत्कर्ष को फिर से हासिल करने की कोशिशों के रूप में सामने आ रहा है.

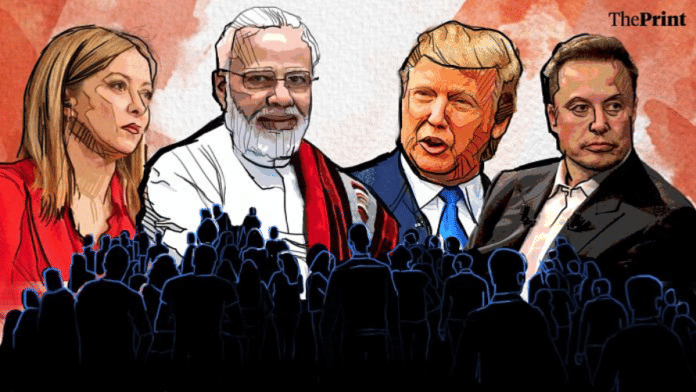

ट्रंप, जियोर्जिया मेलोनी, विक्टोर ओर्बन, और मरीन ली पेन सबसे सफल ‘लोकवादियों’ में हैं. उन्हें दक्षिणपंथी खेमे का बताना गलत होगा. निगेल फरागे की ‘रिफॉर्म यूके’ पार्टी भी इसी जमात में शामिल होने की उम्मीद कर रही है. इससे सबसे ज्यादा डर किसे लगता है? लेबर पार्टी वालों को तो नहीं. उन्हें पर्याप्त बहुमत हासिल है. सबसे बड़ा खतरा ब्रिटेन के कंजर्वेटिव पार्टी वालों को है. क्या ‘रिफॉर्म यूके’ पार्टी उनके साथ वही कर सकती है जो अमेरिका में ट्रंप ने रिपब्लिकन पार्टी के साथ किया? एलन मस्क इसी में लगे हैं.

‘पॉपुलिज़्म’ का आकर्षण और उसकी सफलता इसके प्रयोग में निहित है. यह आपके दिल या दिमाग, आपके विवेक या जमीर पर ज्यादा बोझ नहीं डालता. यह नैतिकता या इतिहास के बोझ से दबा हुआ नहीं होता, और न तथ्यों के जाल से भ्रमित होता है.

एक स्तर पर यह शुद्ध लेन-देन का मामला हो सकता है, और भारत में हम ऐसा होते देख रहे हैं. ‘हम आपको, आपकी बहन या माता को इतनी नकदी देंगे, आप हमें वोट दीजिए’. या ‘आप सरकारी बसों में मुफ्त सफर कर सकते हैं’ और अब कोई मेट्रो में भी मुफ्त सफर कराने की बात कर रहा है; ‘इतने यूनिट बिजली मुफ्त!’, ‘पानी मुफ्त!’ आदि-आदि.

करीब साल भर पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ‘रेवड़ियों’ का मज़ाक उड़ा रहे थे, क्योंकि ये निर्वाचित नेताओं को शासन देने की उनकी मुख्य ज़िम्मेदारी से भटकाती हैं. ऐसा रुख अपना कर वे अपने विवेक का प्रदर्शन कर रहे थे. लेकिन कर्नाटक शब्द के उच्चारण में जितना समय लगता है उतना समय भी नहीं बीता कि वे इस लीक से उतर गए.

उसके बाद से रेवड़ियों की झड़ी लग गई. और अब भाजपा ज्यादा से ज्यादा रेवड़ियों के वादे करने में सबसे आगे दिख रही है. उसे महाराष्ट्र में जीत का स्वाद मिल गया. अब दिल्ली की बारी है और वह महिला मतदाताओं के लिए आम आदमी पार्टी से ज्यादा की पेशकश कर रही है. और यह सब इस हद तक पहुंच गया है कि भारत की सबसे सफल और अपने प्रतिद्वंद्वियों के मुक़ाबले सबसे सुपरिभाषित विचारधारा वाली पार्टी भाजपा अपने हिंदुत्व या हिंदुत्ववादी राष्ट्रवाद से ज्यादा ऐसी रेवड़ियों पर भरोसा करने लगी है.

हम कह चुके हैं कि ‘पॉपुलिज़्म’ किसी पुरानी विचारधारा के बोझ से मुक्त है. जरा देखिए कि वामपंथी या वामपंथी झुकाव वाले दलों और सबसे प्रमुख रूप से कांग्रेस ने लेन-देन वाली राजनीति किस तरह शुरू की. और विचारधारा मुक्त ‘आप’ ने शायद रास्ता दिखाया. अब भाजपा और उसके सहयोगी भी इस जमात में शामिल हो गए हैं. पुरानी ‘इज़्मों’ ने उन्हें बांट दिया था लेकिन अब ‘पॉपुलिज़्म’ ने उन सबको जोड़ दिया है. इसका बोझ राहुल गांधी पर नहीं है, लेकिन उन्होंने जो ‘मुहब्बत की दुकान’ खोली थी वह रेवड़ियों के विशाल बाजार का रूप ले चुकी है.

व्यापक किस्म के ‘पॉपुलिज़्म’ की जड़ें धर्म, राष्ट्रवाद, संस्कृति, पुरानी यादों, और इस तरह की आस्था जैसे भावनात्मक मुद्दों से जुड़ी हैं जिस आस्था के तहत यह मान लिया गया है कि हम ‘आज’ के मुक़ाबले अतीत में कहीं ज्यादा महान थे. लेकिन इस ‘आज’ की कोई परिभाषा नहीं है.

इसीलिए लोग ‘मागा’ के लिए वोट देते हैं. कहा जाता है कि क्या अमेरिका शीतयुद्ध में जीत के बाद से ही महान नहीं है? और क्या इसीलिए लोग भारत को फिर से ‘सोने की चिड़िया’ बनाने के विचार को कबूल नहीं कर लेंगे? एक ही बात है. ‘पॉपुलिज़्म’ आपको वह देने का वादा करता है जिसे आपने कभी देखा नहीं है लेकिन जब आप उसकी कल्पना करके खुश हो जाते हैं.

फिर इसे प्रवासी समस्या, किसी दूसरे देश की जमीन पर दावे (इर्रेडेंटिज्म), लिंगभेद, और नस्लभेद जैसे स्पष्ट रूप से परिभाषित मुद्दों के नजरिए से देखा जाता है. शाब्दिक व्यंजना, जातीय शुद्धता आदि की बातों को छोड़ भी सकते हैं.

विकसित देशों में प्रवासियों वाली समस्या काफी बड़ा मुद्दा है. भारत में ‘सीएए’ नाम के कानून इसी मुद्दे को उभार रहा है, मात्र 40-50 हजार की आबादी वाले रोहिंगिया समुदाय को ऐसा ही मुद्दा बना दिया जाता है. ‘इर्रेडेंटिज्म’ क्या रूप लेता है यह इससे पता चलता है कि ट्रंप किस तरह ‘गल्फ ऑफ मेक्सिको’ को पुराना नाम देना, पनामा कनाल को कब्जे में करना और ग्रीनलैंड को अधिग्रहित करना चाहते हैं.

भारत के मामले में यह अखंड भारत के वास्तविक गौरव की खातिर अक्साई चिन और पीओके को वापस हासिल करने का वादा है, जिसकी इन दिनों बहुत चर्चा नहीं की जा रही है. भगवान का शुक्र है कि भारत में लिंगभेद और नस्लभेद पर उतना ज़ोर नहीं दिया जाता जितना पश्चिम में दिया जाता है. भारत का सेफ़्टी वॉल्व उसकी बुनावट में ही निहित विविधता और वोट बैंक की बहुलता है, जहां एक नस्ल/एक पहचान पर ज़ोर देने पर दूसरी तीन नस्लें/पहचानें अलग-थलग पड़ सकती हैं.

फिर भी, भारत भी ‘पॉपुलिज़्म’ की दिशा में चल पड़ा है. 2014 में, मोदी ‘न्यूनतम सरकार, अधिकतम शासन’ के वादे के साथ सत्ता में आए. लेकिन हमने देखा, सरकार का आकार बढ़ता ही गया है. निजीकरण (एअर इंडिया के मामले को छोड़) के वादे को भुला ही दिया गया है. अब बड़े गर्व से कहा जा रहा है कि सार्वजनिक उपक्रम इस सरकार के अधीन जितना अच्छा काम कर रहे हैं उतना उन्होंने पहले कभी नहीं किया. यह कॉलम लिखते हुए मैं देख रहा हूं कि वाइजाग के सरकारी इस्पात कारखाने में केंद्र सरकार 11,440 करोड़ का जो अतिरिक्त निवेश कर रही है उसका बेशुमार जश्न मनाया जा रहा है, जबकि वर्षों से वह उन उपक्रमों की सूची में शामिल था जिनमें विनिवेश किया जाना है. मतदाताओं को खुश करने के लिए खराब चीजों पर अच्छा-खासा पैसा लुटाना ‘पॉपुलिज़्म’ नहीं तो और क्या है?

(नेशनल इंट्रेस्ट को अंग्रेज़ी में पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें)

यह भी पढ़ें: श्रीलंका, बांग्लादेश, पाकिस्तान से सबक: अगर आपको धैर्य नहीं, तो आप लोकतंत्र के काबिल नहीं