देश के लेफ्ट, उदारवादी और सेकुलर चिंतक, विचारक, एकेडेमिशियन और विश्लेषक पिछले तीन हफ्तों से लोकसभा चुनाव के विश्लेषण में लगे हैं. ये काम यूं तो बाकी विचारधारा वाले भी कर रहे हैं. लेकिन एक बात जो इन तमाम विश्लेषणों में लगभग कॉमन है, वो ये कि सभी का ये मानना है कि इस चुनाव में जाति की दीवार टूट गई है, मंडल राजनीति का अंत हो गया है और जनता अब विकास के नाम पर वोट दे रही है. कई समीक्षक ऐसा लिखते हुए अपनी खुशी छिपा नहीं पा रहे हैं.

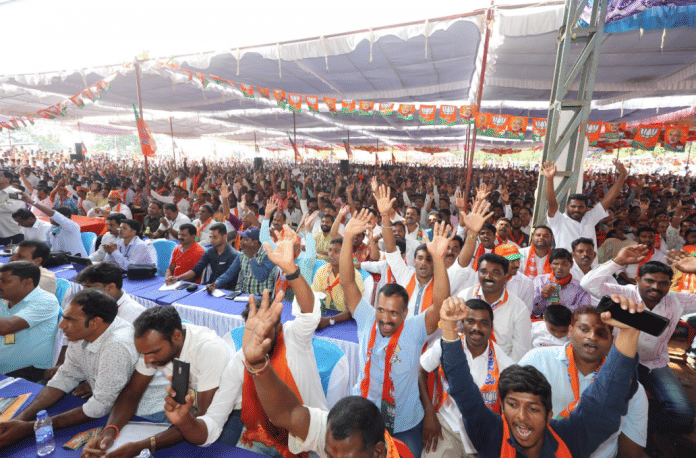

जो भी विश्लेषक राजनीतिक और समाजशास्त्र को मिलाकर अध्ययन करते हैं या लिखते हैं, और जिनके राजनीतिक विश्लेषण में जाति एक फैक्टर के तौर पर आती है, उनका मानना है कि यूपी-बिहार की हिंदी पट्टी में, जहां लोकसभा की 120 सीटें हैं, गैर-यादव ओबीसी और गैर-जाटव दलितों ने बड़ी संख्या में बीजेपी का रुख किया और यहां बीजेपी की भारी जीत की ये एक बड़ी वजह रही. कई विश्लेषक ये भी लिख रहे हैं कि दलितों के बीच इस बार बीजेपी का असर बढ़ा है. चुनाव विश्लेषण के क्रम में लगभग हर सामाजिक समूह का विश्लेषण हो चुका है और लेख वगैरह लिखे जा चुके हैं. इन लेखों में सुधा पई, संजय कुमार और अजय गुडावर्ती-सतीश के झा प्रमुख हैं. कुछ दिनों में रिसर्च पेपर वगैरह भी छप जाएंगे और किताबें भी बाजार मे आ जाएंगी.

इस बीच एक सामाजिक समूह की कहीं कोई चर्चा नहीं होगी कि उसने किसे वोट दिया और क्यों.

सवर्णों के वोटिंग व्यवहार की चर्चा

वो सामाजिक समूह हिंदू सवर्ण जातियों का है. ऐसा नहीं है कि इन जातियों के वोटिंग के बारे में आंकड़ा नहीं है. जिन आंकड़ों में यादव, जाटव, मुसलमान, गैर-यादव, गैर-जाटव, वगैरह का जिक्र है, उन्हीं आंकड़ों में सवर्णों का भी जिक्र है. सवर्णों में किस जाति ने कहां वोट दिया, इसकी जानकारी उन्हीं शोध संस्थाओं ने जुटाई है, जिन्होंने बाकी जातियों का आंकड़ा जुटाया है. ये आंकड़ा मतदान के बाद बाहर निकलते मतदाताओं (एक्जिट पोल) से लिया गया है. संबंधित आंकड़े लोकनीति-सीएसडीए, इंडिया टुडे-एक्सिस और त्रिवेदी सेंटर समेत कई और संस्थाओं ने जुटाए हैं.

बीजेपी बन गई है सवर्णों की पहली पसंद

मिसाल के तौर पर हम जानते हैं, कि लोकनीति-सीएसडीएस सर्वे के मुताबिक, उत्तर प्रदेश में 82 प्रतिशत ब्राह्मणों, 89 प्रतिशत ठाकुरों, और 70 फीसदी बनियों ने बीजेपी को वोट दिया. उसी तरह हमें ये भी मालूम है कि बिहार में 73 फीसदी और यूपी में 77 फीसदी सवर्णों ने बीजेपी को वोट डाला. सीएसडीएस का आंकड़ा बताता है कि पूरे देश में 61 फीसदी सवर्ण इस बार बीजेपी के साथ गए. किसी भी एक समुदाय में बीजेपी को उतना समर्थन नहीं मिला, जितना समर्थन उसे सवर्णों में मिला.

ऐसी स्थिति में क्या हमें सवर्णों को वोटिंग व्यवहार के बारे में बात नहीं करनी चाहिए और क्या तमाम राजनीतिक-सामाजिक विश्लेषणों को दलितों-पिछड़ों तक ही सीमित रखना चाहिए? क्या इस बारे में बात नहीं होनी चाहिए कि जो सवर्ण पहले कांग्रेस के साथ हुआ करते थे, वे कब इतनी बड़ी संख्या में बीजेपी के साथ चले गए.

यह भी पढ़ें: कार्टूनों में बाबा साहब का मजाक उड़ाने वाले आज उनकी पूजा कर रहे हैं!

क्या जो लेफ्ट-लिबरन विद्वान बीजेपी को सांप्रदायिक मानते हैं, उन्हें इस बात का अध्ययन नहीं करना चाहिए कि कौन सा सामाजिक समूह बीजेपी को सबसे ज्यादा सपोर्ट करता है और क्या इस नाते उनकी नजर सवर्णों के राजनीतिक व्यवहार पर नहीं पड़नी चाहिए? क्या उन्हें इस बात का अध्ययन नहीं करना चाहिए कि उच्च शिक्षा तक सबसे ज्यादा पहुंच होने के बावजूद सवर्ण समुदाय उस पार्टी को सबसे ज्यादा समर्थन क्यों कर रहे थे, जिनके उम्मीदवार साक्षी महाराज, प्रज्ञा ठाकुर और गिरिराज सिंह जैसे लोग हैं.

जाति के अध्ययन का अर्थ है दलितो-पिछड़ों का अध्ययन

दरअसल देखा जाए तो भारत में राजनीति में जब भी जाति की बात होती है और उस बारे अध्ययन किया जाता है या विश्लेषण लिखा जाता है कि तो अध्येता की नजर ओबीसी और दलित जातियों पर ही होती है. ऐसा सिर्फ चुनाव के बारे में नहीं है. अन्य मामलों में भी जाति से संबंधित अध्ययन का मतलब नीचे की या मध्य की जातियों का अध्ययन होता है.

इसलिए हमें सवर्णों के राजनीतिक व्यवहार के बारे में बहुत कम लेख मिलेंगे. आपको यादवों और कुर्मियों के राजनीतिक झगड़े पर लेख मिल जाएंगे, लेकिन यूपी में ठाकुरों और ब्राह्मणों के राजनीतिक संघर्ष के बारे में बहुत कम लिखा मिलेगा. इसी तरह जाटव और नॉन जाटव जातियों के बारे में अध्ययन मिल जाएगा, लेकिन राजनीति में कायस्थों को हाशिए पर चले जाने को लेकर लेख नहीं मिलेंगे. भारत में समाजशास्त्र का मतलब नीचे की जातियों का अध्ययन बन कर रह गया है.

आखिर ऐसा क्यों है? क्या वजह है कि भारत में सवर्ण किसी अध्ययन या शोध का जांच का विषय नहीं हैं?

अध्ययन के क्षेत्र में कौन तय करता है विषय?

इस प्रश्न का जवाब इस बात में है कि किसी भी अध्ययन परंपरा में सब्जेक्ट मैटर यानी विषय कौन निर्धारित करता है. यानी स्टडी कौन कर रहा है और स्टडी किसकी हो रही है.

भारत में सवर्णों के किसी अध्ययन का विषय न होने की दो वजहें हो सकती हैं और दोनों एक दूसरे से जुड़ी हैं. इसकी पहली वजह ये है कि ज्यादातर अध्येता, शोधकर्ता, प्रोफेसर और उनका शोध या विश्लेषण प्रकाशिक करने वाले संपादक आदि सवर्ण हैं और दूसरी वजह है कि ये लोग नहीं चाहते कि सवर्णों की, यानी उनके अपने जैसे लोगों की स्टडी की जाए और उन्हें जांच के दायरे में लाया जाए.

यह भी पढ़ें: यूपी विधानसभा चुनाव के समय कैसे कंगाल हो गई थी बीएसपी

जेएनयू के समाजशास्त्र विभाग के प्रोफेसर विवेक कुमार ने अपनी एक चर्चित आलेख How egalitarian in Indian Sociology में इस बात का अध्ययन प्रस्तुत किया है कि भारत में समाजशास्त्र का अध्ययन किस तरह हो रहा है. वे इस क्षेत्र में द्विज जातियों के वर्चस्व को कई नजरिए से देखते हैं- संस्थाओं में समाजशास्त्र के अध्येताओं की संख्या, ज्ञान उत्पादन के क्षेत्र, जैसे किताबों में अध्याय लिखने के क्षेत्र में, प्राचीन ग्रंथों की मदद से ज्ञान के सृजन में और शिक्षण और फील्ड से डाटा संकलन के क्षेत्र में. उनके लेख का सार ये है कि इन सारे बातों का सब्जेक्ट मैटर के निर्धारण पर असर होता है. समाजशात्र के क्षेत्र में किया गया ये अध्ययन पूरे समाज विज्ञान और यहां तक कि मीडिया के लिए भी सच है. यह वर्चस्व ज्ञान के हर क्षेत्र में इन्हीं रूपों में व्याप्त है.

प्रभुत्वशाली वर्ग अपना अध्ययन नहीं करवाता

ऐसे में दूसरी बात भी सही साबित होती है कि कोई भी सामाजिक समूह खुद को, खास कर तब जबकि वह प्रभुत्व की स्थिति में है, जांच का विषय क्यों बनाएगा. ज्ञान के किसी भी क्षेत्र में विषय निर्धारित करने की एक राजनीति होती है और यह वर्चस्व की ताकतें ही तय करती हैं कि किस बात की स्टडी होगी और किन विषयों पर शोध कार्य नहीं होगा. मिसाल के तौर पर देश के कई विश्वविद्यालयों में दलित स्टडी सेंटर या माइनॉरिटी स्टडी सेंटर हैं. लेकिन क्या आपने कभी सुना है कि किसी विश्वविद्यालय में ब्राह्मण स्टडी सेंटर या ठाकुर स्टडी सेंटर चल रहा हो?

इस बात को अमेरिकी समाजशास्त्री मार्टिन निकोलस ने 1968 में अमेरिकी समाजशात्र सम्मेलन में कहा था कि अमेरिकी समाजशास्त्री अपना विषय खुद निर्धारित नहीं करते. वे अपनी दृष्टि समाज के निचले तबकों की ओर रखते हैं और वहां हो रही गतिविधियों की सूचना ऊपर के लोगों को पहुंचाते हैं. उनके विषय और शोध का पैसा ऊपर से आता है. निकोलस कहते हैं कि कल्पना कीजिए एक ऐसी स्थिति की जब हजारों की संख्या में प्रशिक्षित समाजशास्त्री समाज के प्रभु वर्ग की आदतों, उनकी समस्याओं, उनकी रहस्यों, उनके अवचेतन का नियमित अध्ययन करेंगे और वे रिपोर्टें प्रकाशित होंगी और आम लोगों तक पहुंचेंगी.

अगर ऐसा कभी हुआ तो समाज की समस्याओं को समझने की एक नई दृष्टि विकसित होगी. तब तक आप गैर-यादव और गैर-जाटव के राजनीतिक व्यवहार आदि के बारे में विश्लेषण और रिसर्च पेपर पढ़ते रहिए.

(लेखक वरिष्ठ पत्रकार हैं, यह लेखक के निजी विचार हैं)

तो इसका उपाय क्या हो सकता है