जैसा, पिछले सप्ताह इसी कॉलम में उल्लेख किया था, भारत ने मौजूदा समय में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एक शानदार मुकाम हासिल कर लिया है. ब्रिटेन को पछाड़कर 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने के बाद, यह वास्तव में एक दशक के भीतर ही जर्मनी (अब भारत से केवल 16 प्रतिशत बड़ी अर्थव्यवस्था) और जापान (24 प्रतिशत बड़ी) को भी पीछे छोड़ देने की उम्मीद कर सकता है.

देश को इसके लिए बस इतना ही करना होगा कि बड़ी गलतियां करने से बचे और अपनी गति बनाए रखे. इस सबके बीच, तात्कालिक तौर पर एक सवाल उठना लाजिमी है, देश के पास कौन-सी अन्य विशेषताएं, जिसमें संस्थागत संरचना भी शामिल है, होनी चाहिए जो दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के तौर पर आदर्श रूप से इसमें निहित हों?

अब जवाब तलाशने के लिए जरा इस पर गौर कीजिए—क्या तथाकथित ‘व्यक्तिगत डेटा संरक्षण’ विधेयक का नया मसौदा भारत के प्रति आकर्षण बढ़ाने वाला होगा जिसकी अपने मनमाफिक नियम बनाने के लिए सरकार को वस्तुतः असीमित अधिकार देने को लेकर व्यापक स्तर पर खासी आलोचना की जा रही है.

यह भी पढ़ें: क्यों भारतीय अर्थव्यवस्था कम दूरी की रेस तो जीत सकती है, लेकिन माराथन नहीं

एक बिजनेस डेस्टिनेशन के तौर पर देश की प्रतिष्ठा का क्या हाल होगा जब अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता समझौतों पर अमल रोकने के लिए घरेलू अदालतों का इस्तेमाल किया जा रहा हो? अब सत्ता प्रतिष्ठान के साथ व्यापारिक कुलीन वर्गों की बढ़ती नजदीकी पर भी गौर करें जिससे आम तौर पर प्रतिस्पर्द्धा के समान अवसर बाधित होते हैं? और इसका क्या असर पड़ता होगा कि शासन मनमानी कार्रवाई पर उतारू है, जैसे कोर्ट में मामला शुरू किए बिना लोगों को सालों तक जेल में रखना?

वैसे, इन सवालों को अप्रासंगिक मानकर खारिज किया जा सकता है क्योंकि चीन ने पिछले कुछ दशकों में एक-दलीय शासन के तहत तेज वृद्धि और विकास के लक्ष्य हासिल किए है, जहां नागरिकों को दूरदराज के इलाकों में बंधक बनाकर रखा जाता है और व्यवसायों को कार्यस्थल में बेहद प्रतिकूल स्थितियों का सामना करना पड़ता है.

दुनिया में संशयवाद ऐसी स्थितियों में और बढ़ता है जहां मध्य क्रम की शक्तियां एक उदार लोकतंत्र के मूल्यों की अवहेलना करती हैं, जो खास तौर पर यूरोपियन इनलाइटेनमेंट (ज्ञानोदय काल) से उपजे हैं, और इसके बजाय राष्ट्रवाद और सांस्कृतिक-पहचान की राजनीति को पूजते हैं (और ‘एशियाई मूल्यों’ को याद रखें).

यह तब और भी मजबूत हो जाता है जब ग्लोबलाइजेशन का नतीजा खासकर उन देशों में इनवर्ड-लुकिंग पॉलिसी (घरेलू उद्योगों के हितों पर जोर देने वाली नीतियां) के तौर पर सामने आता है, जिन्होंने कभी खुले बाजारों के लिए सबसे पुरजोर तरीके से वकालत की थी.

इसलिए, भारत को यह तय करना होगा कि वह सरकार-बिजनेस के संदर्भ में कैसे रिश्ते चाहता है, और उसे स्टेट-सिटीजन समीकरण से जोड़ना होगा. ऐसा करते समय उसे खुद से यह अवश्य पूछना चाहिए कि हजारों की संख्या में अमीर भारतीय सिंगापुर, दुबई और इसी तरह अन्य जगहों की तरफ पलायन क्यों कर रहे हैं. उन्हें भारत में क्या कमी महसूस होती है? यह सिर्फ स्वच्छ हवा या अच्छे स्कूल और अस्पताल उपलब्ध होने से जुड़ा नहीं हो सकता. क्या यह नियमों के पालन से जुड़ी सामान्य बात भी हो सकती है?

अपनी प्राथमिकताएं तय करते समय भारत को इस तथ्य पर भी गौर करना होगा कि यह चीन नहीं है, जिसके निवेश से जुड़े अटपटे नियमों और ऑपरेशनल अनिश्चितताओं को अंतरराष्ट्रीय कंपनियों ने कारोबार की लागत के हिस्से के तौर पर स्वीकार कर लिया था, क्योंकि चीन के घरेलू बाजार की गतिशीलता और आकार तो विशाल है ही, प्रोडक्शन बेस के रूप में इसके फायदे ऐसे रहे जिनकी अनदेखी करना संभव नहीं था.

इसकी तुलना में, भारत के सामने ऐसे प्रतिस्पर्द्धी हैं जो खुद को बेहतर निवेश विकल्प के तौर पर पेश करते हैं. वे भले घरेलू स्तर पर एक बड़े बाजार का अतिरिक्त लाभ न दे सकते हो, लेकिन भारत के मामले में भी स्थिति उतनी दमदार नहीं है, जितनी दो दशक पहले चीन के साथ थी. भारत को अभी लंबा रास्ता तय करना है, और उसे खुद को चीन से बेहतर खिलाड़ी साबित करना होगा.

ये बात भी निश्चित तौर पर सच है कि जिन देशों ने अपने नागरिकों के साथ व्यवहार के मामले में खुद को एक बेहतरीन उदाहरण की तरह पेश किया है, वे अंतरराष्ट्रीय व्यापार के मामले उन प्रतिबद्धताओं के पालन में खरे नहीं उतरे जिसका राग अलापते रहे हैं. सामान्यत: यह बात किसी से छिपी नहीं है कि गैर-टैरिफ व्यापारिक बाधाओं में जापानियों को विशेषज्ञता हासिल है, उसी तरह यह भी एक तथ्य है कि अमेरिका एकतरफा नियम बनाता है—जैसे बाकी दुनिया को यह बताना कि कौन उसके साथ व्यापार कर सकता है और कौन नहीं, और विदेशों में रूस की तमाम वित्तीय संपत्तियों को जब्त करना आदि.

बिजनेसमैन जानते ही हैं कि जापान में किसी विदेशी के लिए किसी स्थानीय संस्था के खिलाफ अदालती मामला जीतना बहुत ही ज्यादा कठिन होता है, और यह भी कि यूरोप उतना ही संरक्षणवादी रहा है, जितना आमतौर पर कोई जूता चुभने पर होता है.

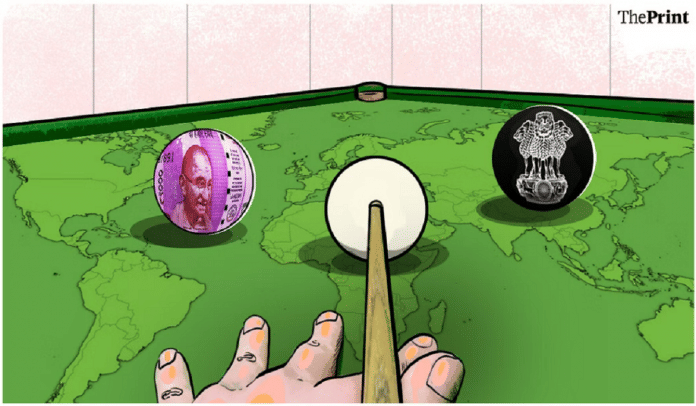

पुराने नीति-निर्माताओं के कथित पाखंड या दिखावटी सिद्धांतों को लेकर ऐसी जागरूकता भारत की राष्ट्रवादी भावनाओं को उभारने में मददगार साबित होती है. फिर भी, अंतत: भारत को यह तय करना होगा कि वह किस तरह का देश बनना चाहता है—ऐसा जिसे अपनी सॉफ्ट पावर के लिए उतनी ही प्रशंसा मिले, जितनी अपने बाजार के लिए. या फिर मनमाने रवैये वाला एक ऐसा राष्ट्र जो लोगों और व्यवसायों के साथ वैसा ही बर्ताव करे जैसा करना चाहता है, क्योंकि आकार और गतिशीलता के कारण यह अंतरराष्ट्रीय दबाव से परे है. क्या भारत सिर्फ पॉवर गेम खेलेगा या फिर नैतिक मूल्यों के साथ आगे बढ़ेगा?

अनुवाद: रावी द्विवेदी

संपादन: इन्द्रजीत

(इस लेख को अंग्रेजी में पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें)

(बिजनेस स्टैंडर्ड के साथ विशेष व्यवस्था के तहत प्रकाशित)

यह भी पढ़ें: भारत अर्थव्यवस्था को लेकर ब्रिटेन और पूर्वी एशियाई देशों की सरकारों से ले सकता है सबक