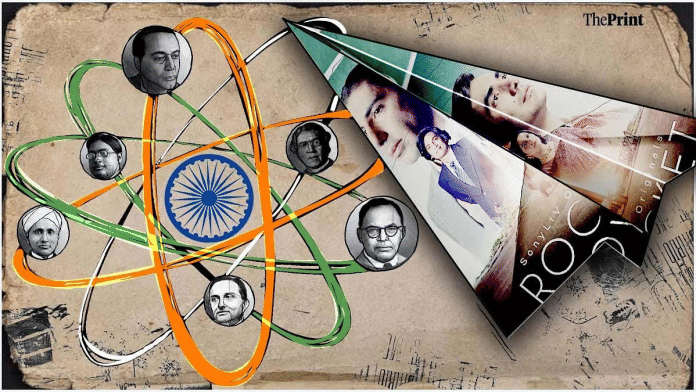

अगर आप गूगल युग से पहले के आज़ाद भारत के इतिहास के बारे में जानने को बहुत उत्सुक हैं तो सोनी लिव टीवी पर प्रसारित धारावाहिक ‘रॉकेट ब्वायज’ जरूर देखें. आठ एपिसोड वाला यह धारावाहिक आपका उतना समय लेगा जितने में आप पूरी तीन फीचर फिल्म देख सकते हैं. लेकिन यह धारावाहिक ऐसा है कि आप इसे सांस रोक कर एक बार में ही पूरा देखना चाहेंगे. प्रोडक्शन शानदार है. जिम सर्भ, इशवाक सिंह, रेगिना कासांद्रा, सबा आज़ाद, दिब्येंदु भट्टाचार्य, रजित कपूर (नेहरू की भूमिका में) और दूसरे कलाकारों का अभिनय भी बढ़िया है.

अगर आप यह नहीं जानते कि भारत का वैज्ञानिक-राजनीतिक पेंच कैसे गहराया और इसमें सेना का तीसरा पहलू भी कैसे उलझा हुआ था, तो आप इस धारावाहिक को फटी आंखों से देखेंगे.

अगर आप उस दौर में पले-बढ़े होंगे तब तो आप इसे और ध्यान से देखेंगे. जिन कहानियों को आप जानते हैं उन्हें सजीव होते देखना एक अलग अनुभव होता है. यह आपके सामने उन शाश्वत रहस्यों को खोलता है जो काफी गहरे हैं और भारत की चार पीढ़ियों को परेशान करते रहेंगे. उदाहरण के लिए, डॉ. होमी भाभा की मौत का रहस्य. वे यूरोप के महान पर्वत ‘मोंट ब्लां’ पर एअर इंडिया के ‘कंचनजंघा’ नामक बोइंग 707 विमान के हादसे में मारे गए थे. उनकी मौत का रहस्य साजिश की आशंकाओं को उतना ही बल देता है, जितना नेताजी की मौत या गायब हो जाने का या ताशकंद में लाल बहादुर शास्त्री की अचानक मौत का रहस्य देता है.

अब तक मैं राजनीति, अलगावाद, युद्ध से लेकर खेलों और विज्ञान आदि पर भले लिखता रहा हूं मगर कभी फिल्म या कला समीक्षा नहीं लिखी. इसलिए, निश्चिंत हो जाइए कि ‘रॉकेट ब्वायज’ देखने के बाद मैं आपके ऊपर ऐसा कुछ नहीं थोपने जा रहा हूं. पेशे से मैं एक प्रशिक्षित रिपोर्टर हूं. आप चाहें तो मेरे शंकालु दिमाग को दोष दे लीजिए कि होमी भाभा और विक्रम साराभाई सरीखी दो महान हस्तियों के जीवन पर बने उत्तेजनापूर्ण और राष्ट्रवादी धारावाहिक से कुछ चुरा लेने की कोशिश कर रहा हूं.

लेकिन अगर आप इसे इस तथ्य से जोड़कर देखेंगे कि मैंने भी 1960 के दशक में बचपन से जवानी में कदम रखा था जिस दशक में ‘रॉकेट ब्वायज’ जवान हुए, तो मैं इसे पहचान की एक सबसे गंभीर चोरी कह सकता हूं. यह पहचान है भारत के एक महानतम वैज्ञानिक तथा भौतिक विज्ञानी प्रो. मेघनाद साहा की, जो सीवी रमण, जगदीश चंद्र बोस, और सत्येंद्र नाथ बोस सरीखे महान वैज्ञानिकों की श्रेणी में गिने जाते हैं. भाभा और साराभाई भी इनके ही टक्कर के थे.

वह भारतीय भौतिक विज्ञान का स्वर्ण युग था. इस बारे में और जानकारी लेने के लिए मैंने जाह्नवी फाल्के से फोन पर बात की. वे बेंगलुरु में साइंस गैलरी की निदेशक हैं और विज्ञान के इतिहास की श्रेष्ठ शोधकर्ता तथा इतिहासकार हैं. उन्होंने बताया कि वह दौर कितना महान था. 19वीं सदी से लेकर 1940 तक रॉयल सोसाइटी में जिन 10 भारतीय वैज्ञानिकों को स्थान मिला था उनमें आठ भौतिक विज्ञानी थे.

यह भी पढ़ें: मेल डोमिनेटिंग मुंबई फिल्म इंडस्ट्री सोसाइटी में हस्तक्षेप, योगदान, कर्मठता और बहादुरी की मिसाल थी लता मंगेशकर

फिल्म की कहानी में तो ऐक्शन, जोश, कुछ हीरो, कुछ विलेन चाहिए ही. निखिल आडवाणी का यह ओटीटी शानदार तरीके से बनाया गया है और काफी कसा हुआ है. इसमें भाभा और साराभाई को हीरो बनाया गया है, उनके समकालीनों को छोड़ दिया गया है. बहरहाल, इन दोनों का वास्तविक चित्रण किया गया है. लेकिन कहानी में अगर विलेन चाहिए तो क्या आप उसे गढ़ लेंगे?

इसमें एक विलेन भी है— कलकत्ता का एक नाटा, संदिग्ध-सा भौतिक विज्ञानी, जो कड़वे मिजाज वाला है और हीन ग्रंथि से पीड़ित है. वह भाभा से इतना जलता है कि उन्हें बरबाद करने को भी तैयार है. वह बुरा वैज्ञानिक नहीं है.

1950 में वह कलकत्ता के इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स में भारत के पहले साइक्लोट्रोन का निर्माण करता है. 1951 में वह लोकसभा का चुनाव भी लड़ता है और जीत जाता है और नेहरू का आलोचक बन जाता है. वास्तव में, इस वर्णन से लगभग मिलता-जुलता एक किरदार था, सिवाय इसके कि उसका नाम प्रो मेघनाद साहा है, मेहदी रज़ा नहीं (जिसे इस शो में इस तरह तोड़-मरोड़कर पेश किया गया है).

जाहिर है, रचनाधर्मी स्वतंत्रता के नाम पर यह छूट ली गई है. इस बारे में आप मेरी सहकर्मी टीना दास का लेख पढ़ सकते हैं, जिन्होंने इस शो के कलाकारों और निर्माताओं से बात की है. लेकिन अगर आपको किसी कहानी में एक काल्पनिक चरित्र को पेश करना ही है, जिसे आप नाटकीयता के साथ पेश करते हुए सच के काफी करीब भी दिखाना चाहते हैं और इतिहास से असली नामों और किरदारों का भी इस्तेमाल करते हैं, क्या उसे विलेन के रूप में ही पेश करना जरूरी है, जो कभी अस्तित्व में था ही नहीं?

यह ‘विलेन’ वास्तव में एक शिया मुसलमान है और उसने कभी मुस्लिम लीग का समर्थन किया था. भाभा ने उस पर ‘आरोप लगाया’ था कि उसने कलकत्ता में न्यूक्लियर साइंस का अपना संस्थान बनाने के लिए जिन्ना से पैसे लिये. उसमें भारी आक्रोश भरा था क्योंकि सुन्नी मुसलमानों ने उसके माता-पिता को घर से खींच कर मार डाला था. ऊंची पहुंच वाले रॉकेट ब्वायज की तुलना में हीन ग्रंथि से पीड़ित यह शख्स इतना कमजोर है कि भारत के परमाणु कार्यक्रम को तबाह करने के लिए सीआइए के जाल में भी फंस जाता है. आश्चर्य नहीं कि सीआइए के जिस अफसर को उसे फांसने का जिम्मा दिया गया है वह एक पत्रकार है.

इस शो के निर्माताओं को पता है कि आज के ध्रुवीकृत दौर में बुरा किसे माना जा रहा है. पहले तो मुसलमानों और पत्रकारों को ही. रज़ा नाम का यह विलेन कम्युनिस्ट पार्टी के सांसद के तौर पर लोकसभा में पहुंचता है. इस तरह मुसलमान-कम्युनिस्ट-पत्रकार का, 2022 का कुटिल त्रिकोण पूरा हो जाता है. आप इसे भी कबूल कर सकते हैं. आखिर, हर किसी को अधिकार है कि वह अपने दौर को सलाम करे, सो हम ‘मेड इन इंडिया’, ‘आत्मनिर्भरता’ जैसे जुमले भी इसमें खूब सुनते हैं.

बॉलीवुड में सनी देओल के अवतार के बाद से मुसलमान को विलेन बनाने का रुझान चल पड़ा है. लेकिन क्या इसके लिए आपको महान मेघनाद साहा की पहचान चुराने की सचमुच कोई जरूरत है? यह तो और भी दुर्भाग्यपूर्ण और मूर्खतापूर्ण है, क्योंकि इन महान प्रतिभाओं के बीच के संबंधों और संवादों के आधार पर एक दिलचस्प और सच्ची कहानी बनाई जा सकती थी, तो उसे एक बकवास गल्पकथा बनाकर गंदा क्यों किया जाए? मैंने ‘रॉकेट ब्वायज’ के निर्देशक अभय पन्नू से बात की. उनका कहना था कि रज़ा का काल्पनिक किरदार भाभा का एक प्रतिद्वंद्वी गढ़ने के लिए तैयार किया गया. इसके अलावा इसका मकसद वर्गभेद और इस्लामोफोबिया को भी रेखांकित करना था. लेकिन पन्नू ने इस बात पर ज़ोर दिया कि उन्होंने साहा की पहचान को चुराने या उसका इस्तेमाल करने की कोशिश नहीं की है.

अब सवाल यह है कि मेहदी रज़ा नामक इस आत्मदया से ग्रस्त, खलनायक वैज्ञानिक का काल्पनिक, किरदार गढ़ने के लिए जिन मेघनाद साहा की पहचान को चुराया गया वे वास्तव में कौन थे? साहा एक बेहद गरीब ‘महा शूद्र’ (आज के दलित समान) परिवार में जन्मे थे. जब वे स्कूल में ही पढ़ रहे थे तब बंगाल के बंटवारे के कर्ज़न के फैसले के खिलाफ विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए थे. इसके कारण उनकी छात्रवृत्ति बंद कर दी गई. लेकिन वे इतने प्रतिभाशाली थे कि वे पीछे नहीं छूट सकते थे. उस समय कलकत्ता वैज्ञानिक पुनर्जागरण के काल से गुजर रहा था.

यह भी पढ़ें:पावर-पॉलिटिक्स के गठबंधन और साजिशों में उलझी मिस्ट्री ‘द ग्रेट इंडियन मर्डर’

प्रेसीडेंसी कॉलेज के हॉस्टल में उन्हें ऊंची जातियों के छात्रों से भयानक भेदभाव का सामना करना पड़ा. उस समय इनके शिक्षकों में जगदीश चंद्र बोस और प्रफुल्ल चंद्र राय सरीखी विभूतियां शामिल थीं. व्यक्तिगत और शैक्षिक तौर पर भी उनके सबसे करीबी साथी थे सत्येंद्र नाथ बोस (बोस-आइंस्टीन स्टैटिस्टिक्स, और ‘बोसोन’ के लिए ख्यात). दोनों ने मिलकर सापेक्षता के सिद्धांत पर जर्मन भाषा में लिखे आइंस्टीन-मिंकोवस्की पेपर्स का अंग्रेजी में अनुवाद किया. इसमें उन्हें एक और महान भारतीय भौतिक विज्ञानी तथा स्टैटिस्टिसीयन पीसी महालानोबिस की मदद मिली. इस पहले अंग्रेजी अनुवाद (जिसे कलकत्ता विश्वविद्यालय ने 1920 में प्रकाशित किया) ने आइंस्टीन को दुनियाभर में मशहूर कर दिया. संयोग से, ब्रिटिश शोधकर्ता आर्थर एडिंगटन ने इस सिद्धांत की पुष्टि की.

आगे चलकर साहा ने फिजिक्स में नये क्षितिज को छुआ. उनका सबसे महान और स्थायी योगदान उनके नाम पर ही ‘साहा इक्वेशन’ के नाम से जाना जाता है. 1964 में भाभा के छात्र के रूप अपना करियर शुरू करने वाले डॉ. अनिल काकोदकर परमाणु ऊर्जा विभाग के अध्यक्ष के रूप में उनके प्रसिद्ध उत्तराधिकारियों में शामिल हुए. उनसे फोन पर हुई बातचीत हम जैसे गैर-भौतिकशास्त्रियों को यह समझने में मदद करती है कि साहा का योगदान कितना महत्वपूर्ण है. काकोदकर ने बताया कि जब भी हम सितारों की रोशनी की जो भी वैज्ञानिक व्याख्या करेंगे उसके लिए ‘साहा इक्वेशन’ की मदद लेनी ही पड़ेगी.

साराभाई और भाभा की तरह साहा भी संस्थाओं के निर्माता थे, वह भी आजादी के पहले के कठिन दौर में. किसी मेहदी रज़ा ने नहीं बल्कि साहा ने कलकत्ता में इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स की स्थापना की थी और इसके लिए जिन्ना से पैसे नहीं लिये थे, न ही पाकिस्तान जाकर बसने के बारे में सोचा था. यह 1923 से 1938 के बीच इलाहाबाद विश्वविद्यालय में अध्यापन करने और वहां फिजिक्स का शानदार विभाग तैयार करने से पहले की बात है. 1950 में उन्होंने भारत का पहला साइक्लोट्रोन बनाया, जिसका उदघाटन करने के लिए ईरीन जोइलिओट क्यूरी भारत आईं थीं.

किसी भी तरह देखें, वे उतने ही राष्ट्रभक्त थे जितने भाभा और साराभाई थे. बल्कि उनसे ज्यादा ही राजनीतिक थे और जोखिम लेने को तैयार थे. 1915 के आसपास साहा अनुशीलन समिति के सदस्य बने थे. यह समिति बंगाल के पुराने क्रांतिकारी संगठनों में था जिसने उत्तर भारत की गदर पार्टी से रिश्ता जोड़ा था और आयरलैंड की सिन्न फेन तक से संपर्क किया था. आखिर वे सब एक दुश्मन, ब्रिटिश सरकार से लड़ रहे थे. साहा ने जब इसकी सदस्यता ली थी तब इस पर राजनीति वालों और पुलिस ने नज़र टेढ़ी की हो मगर वे आगे बढ़े. 1938 में इंडियन प्लानिंग कमिटी के गठन में उन्होंने सुभाष चंद्र बोस की सहायता की. फाल्के बताती हैं कि नेहरू से उनके भले मतभेद रहे हों मगर इसकी अध्यक्षता करने के लिए साहा ने उनको ही आमंत्रित किया था.

इन तीन ज़हीन वैज्ञानिकों की विश्वदृष्टि बेशक भिन्न थी. काकोदकर बताते हैं कि भाभा भव्य मिजाज के थे, हमेशा बड़ा सोचते थे. जेआरडी टाटा की मदद से भाभा ने ट्रोंबे में टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च स्थापित किया, जिसे बाद में भाभा एटमिक रिसर्च सेंटर के नाम से जाना गया. इसमें उन्होंने सैद्धांतिक भौतिकशास्त्र से आगे जाकर टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में काम किया क्योंकि उनका मानना था कि न तो भारत के पास इतना समय है और न खुद उनमें इतना धीरज है कि सिद्धांतों से कुछ ठोस हासिल करने का इंतजार कर सकें. ऐसा नहीं है कि सिद्धांत के क्षेत्र में उन्होंने अपनी छाप नहीं छोड़ी. उनके नाम से ‘भाभा स्कैटरिंग’ नामक प्रक्रिया की ईजाद कर ली गई थी. काकोदकर बताते हैं कि बाद में भाभा ने एक और समकालीन वैज्ञानिक के साथ मिलकर ‘भाभा-हेटलर कैस्केड शावर’ सिद्धांत पेश किया.

यह भी पढ़ें: बधाई दो में एक ‘लैवेंडर मैरिज’ दिखाई गई है, धारा- 377 के बाद भारत में LGBT+ की लड़ाई को ठेस पहुंचाती है

उनकी तरह साराभाई भी टेक्नोलॉजी की ओर मुड़े और ‘इसरो’ की स्थापना की. महान संस्थान-निर्माता साराभाई ने अहमदाबाद में फिजिकल रिसर्च लैब और आईआईएम की भी स्थापना की. आप विकिपीडिया में भी पढ़ सकते हैं कि बंगलूरू में जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस स्थापित हुआ वह इन्हीं महान वैज्ञानिकों रमण, साहा,और भाभा के सम्मिलित सोच की देन है. 1940 के दशक के मध्य में भाभा को आईआईएससी का बोर्ड मेंबर बनाया गया था, ‘परिवार’ (टाटा) के प्रतिनिधि के तौर पर.

क्या उनके बीच विवाद थे? आप दो ऐसे बुद्धिमान व्यक्तियों के नाम बता दीजिए जो हर मसले पर एक-दूसरे से सहमत हों, और मैं दो मिनट में बता दूंगा की वे बुद्धिमान क्यों नहीं हैं. संस्थान निर्माण के मामले में भाभा और साराभाई के रुख अलग-अलग थे. काकोदकर ने कहा कि भाभा प्रायः अपने मन की आवाज़ पर काम करते थे. साराभाई ज्यादा धैर्यवान थे, पहले संस्था बनाओ और फिर लोगों की तलाश करो.

साहा और भाभा में भारत के विकास के बुनियादी पहलुओं को लेकर मतभेद थे. साहा ने चूंकि अभाव और भेदभाव देखा था इसलिए वे चाहते थे कि विज्ञान भी जमीन से उभरे. भाभा (जिन्हें साहा भव्यता की मूर्ति मानते थे) सीमित क्षेत्र में ही चमत्कारी उपलब्धि चाहते थे और भारत को एक तरह से अग्रणी देश की हैसियत में लाना चाहते थे. भाभा या साराभाई या दूसरे वैज्ञानिकों के विपरीत साहा राजनीतिक जोखिम लेने से हिचकते नहीं थे.

1951 में वे कुछ प्रगतिशील समूहों के समर्थन से स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में कलकत्ता उत्तर-पश्चिम लोकसभा सीट से चुनाव में खड़े हो गए. संसद में वे नेहरू से बहस करते थे मगर योजना आयोग में उनकी सहायता भी करते थे. यह सर्वविदित है कि उनकी वैज्ञानिक रचनात्मकता के कारण नव-स्वतंत्र भारत में नदी घाटियों की विशाल परियोजनाओं को आगे बढ़ाया गया. दामोदर घाटी परियोजना उनके हो सोच की देन है. इस बीच, एक सांसद रहते हुए वे 1956 में दिल के दौरे से मृत्यु तक कलकत्ता विश्वविद्यालय की विज्ञान फैकल्टी के प्रोफेसर और डीन बने रहे. विडंबना यह है कि उनकी मृत्यु योजना आयोग के दफ्तर जाते हुए रास्ते में हुई.

काकोदकर कहते हैं कि भारतीय विज्ञान के दिग्गजों में आपस में कई बातों पर असहमति थी लेकिन एक-दूसरे के प्रति उनमें गहरा सम्मान भी था. फाल्के बताती है कि भाभा और साहा एक-दूसरे को ‘कई-कई पन्नों के पत्र’ लिखते थे जिनमें खूब तर्क-वितर्क होता मगर उनमें आपसी आदर और लगाव भी झलकता है. वे बताती हैं कि ये पत्र दिल्ली के नेहरू स्मारक संग्रहालय एवं पुस्तकालय में देखे जा सकते हैं. आधुनिक भारत के निर्माण में इन वैज्ञानिकों का उतना ही योगदान है जितना महान राजनीतिक नेताओं और स्वतंत्रता सेनानियों का है. जहां तक असहमतियों की बात है, नेहरू-पटेल-नेताजी, आदि को देख लीजिए. उन सबके महान सफर का वर्णन करने के लिए इस मशहूर पुरानी कव्वाली को याद किया जा सकता है- ‘रास्ते अलग-अलग हैं, ठिकाना तो एक है/ मंजिल हरेक शख्स को जाना तो एक है’.

हमने आपको बताया कि साहा क्या थे- एक महान भौतिक विज्ञानी, पहले साइक्लोट्रोन के निर्माता, निर्दलीय सांसद, गंभीर राजनीतिक क्रांतिकारी. ‘रॉकेट ब्वायज’ में उनकी छाया बना मेहदी रज़ा इन सभी पहलुओं को छूता है. लेकिन हम यह भी देखें कि साहा क्या नहीं थे. वे कटु विध्वंसक नहीं थे, वे कम्युनिस्ट पार्टी के सांसद नहीं थे. उनकी मृत्यु 1956 में ही हो गई थी इसलिए वे 1962 में चीन से पराजय के बाद भाभा से बहस करने के लिए जिंदा नहीं थे; और न ही भाभा को “बाहर करवाने’ की सीआइए की कुटिल साजिश में शामिल होने वाले थे.

अंत में, न वे मुसलमान थे, न शिया या सुन्नी थे. लेकिन एक काल्पनिक कहानी में नाटकीयता पैदा करने के लिए एक बुरे किरदार को जिस तरह गढ़ा गया उसके लिए दुर्भाग्य से यह सब बहुत आकर्षक लगा कि वे कथित निचली जाति के थे, कि जनता की स्मृति में लगभग भुला दिए गए हैं (उनकी जन्मशताब्दी पर नरसिंह राव सरकार ने एक डाक टिकट जारी किया था). शायद इन सब वजहों से उनके चरित्र को एक कुटिल, संदिग्ध मुस्लिम अवतार में दफन करना आसान हुआ, जिसे ‘सच्चे’ इतिहास के रूप में पेश किया जा सके. हमारे लिए तो यह न केवल इतिहास के साथ जुर्म है बल्कि साहा, भाभा, साराभाई सरीखी हस्तियों को जो मूल्य और आदर्श प्रिय थे उनके साथ भी अन्याय है. याद रहे, ये सारे वैज्ञानिक हमारे स्वतंत्रता सेनानी भी थे.

(इस लेख को अंग्रेजी में पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें)न