नई दिल्ली: उत्तर प्रदेश और पंजाब में इस महीने हो रहे विधानसभा चुनाव विभिन्न राजनीतिक कारणों से काफी महत्वपूर्ण हैं, लेकिन सियासी इतिहास के नजर से देखें तो ये एक मील का पत्थर भी हैं.

मार्च 1952 में पंजाब और यूपी उन 22 राज्यों में शामिल थे, जहां पहली बार विधानसभा चुनाव हुए थे. ऐसे में कहा जा सकता है कि 2022 के चुनाव इन राज्यों में विधानसभा चुनावों की 70वीं वर्षगांठ मना रहे हैं.

भारतीय निर्वाचन आयोग (ईसीआई) की रिपोर्ट के मुताबिक, आजाद भारत में पहले आम और विधानसभा चुनाव अक्टूबर 1951 से मार्च 1952 के बीच हुए थे. उस समय के कई अन्य राज्य- जिनमें बॉम्बे, सौराष्ट्र, हैदराबाद और मध्य भारत शामिल हैं- उसके बाद से पुनर्गठित किए जा चुके हैं. बिहार, ओडिशा और पश्चिम बंगाल में भी मार्च 1952 में ही मतदान हुआ था, लेकिन यहां इस साल चुनाव नहीं हैं. फरवरी-मार्च में हो रहे चुनाव वाले राज्यों में शामिल मणिपुर उस समय पार्ट-सी राज्य हुआ करता था, जिसका मतलब है कि तब वहां विधानसभा के लिए मतदान नहीं हुआ था.

पंजाब और यूपी में भी पहले चुनाव से लेकर अब तक कुछ बदलाव हो चुके हैं. 1956 में पटियाला और पूर्वी पंजाब राज्य संघ, जिसमें कई रियासतें शामिल थीं, पंजाब का हिस्सा हुआ करते थे और 1966 में पंजाब के कुछ पहाड़ी हिस्सों को हिमाचल में शामिल कर दिया गया. उसी साल पूर्वी पंजाब को पृथक करके हरियाणा राज्य का गठन किया गया. यूपी का भी भौगोलिक स्वरूप बदला और 2000 में इससे अलग करके ही उत्तराखंड राज्य का गठन किया गया.

बहरहाल, इन दोनों राज्यों में विधानसभा चुनाव के जल्द ही 70 साल पूरे हो जाएंगे. पंजाब में 14 फरवरी को मतदान होना है और यूपी में चुनाव 10 फरवरी से 7 मार्च के बीच सात चरणों में सम्पन्न होगा. दिप्रिंट यहां बता रहा है कि भारत में आजादी के बाद शुरुआती दिनों में चुनावों की सूरत कैसे होती थी.

स्वतंत्र भारत में मतदान के लिए तैयार किया गया मंच

जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 और 51 ने स्वतंत्र भारत में शुरुआती दौर के चुनावों के लिए बुनियादी नियम निर्धारित किए, जिसमें निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन, मतदाता सूची तैयार करना, चुनाव कराने के तरीके आदि शामिल थे.

भारत में चुनाव आयोग का गठन 25 जनवरी 1950 (संविधान लागू होने से एक दिन पूर्व) हुआ था और सुकुमार सेन को इसका पहला आयुक्त नियुक्त किया गया था. हालांकि, मतदाता सूची तैयार करने का काम संविधान सभा ने 1948-49 में ही शुरू कर दिया था. लेखिका ओर्णित शनि ने अपनी पुस्तक हाउ इंडिया बिकम डेमोक्रेटिक में एक दिलचस्प बात का जिक्र किया है कि ‘भारतीय देश के नागरिक बनने से पहले ही मतदाता बन गए थे.’

इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली (ईपीडब्ल्यू) पत्रिका में जून 1952 में प्रकाशित एक लेख में कहा गया था कि ‘संसदीय संस्थान और चुनाव के सिद्धांत’ में से कुछ भी ‘भारत के लिए नया’ नहीं था. देश में विधान परिषदों की अवधारणा 19वीं शताब्दी में अंग्रेजों की तरफ से पहले ही पेश की जा चुकी थी. 1892 तक विधायी निकायों के लिए कुछ सदस्यों को चुनने की प्रक्रिया भी शुरू हो गई थी.

लेकिन 1951-52 के आम और विधानसभा चुनाव नए थे. यह केवल इसलिए नए नहीं थे क्योंकि स्वतंत्र भारत में पहली बार चुनाव थे, बल्कि देश में सभी वयस्कों को मताधिकार की शुरुआत भी इसकी एक वजह थी.

यह भी पढ़ें : इतने सारे पूर्व CMs लेकिन प्रचार से गायब- उत्तराखंड की चुनावी गतिविधियों में सक्रिय क्यों नहीं BJP के पुराने नेता

व्यावहारिक तौर पर बड़ी चुनौतियों से हुआ सामना

यद्यपि हर वयस्क नागरिक को वोट देने का विचार बहुत अच्छा था, लेकिन इसने नए स्वतंत्र देश के लिए कई चुनौतियां जरूर खड़ी कर दी थीं. भारतीय निर्वाचन आयोग (ईसीआई) की ‘भारत में पहले आम चुनावों की रिपोर्ट (पहला खंड)’ के मुताबिक, उस समय भारत की जनसंख्या 34.8 करोड़ थी. इसमें 49 फीसदी का नाम मतदाताओं के तौर पर दर्ज था.

अधिकारी यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध थे कि प्रत्येक भारतीय को अपने मताधिकार के इस्तेमाल का मौका मिले. लेकिन पर्याप्त साधनों का अभाव एक बड़ी चुनौती थी. इस काम को अंजाम देने के लिए प्रशिक्षित लोगों को खोजना एक ऐसे देश में अपने आप में एक बड़ा काम था जो अभी अपने पैर जमा ही रहा था. कई क्षेत्र बेहद दूरवर्ती और दुर्गम थे और उन दिनों आवाजाही के पर्याप्त साधन भी नहीं होते थे. इससे न केवल मतदाता सूची तैयार करना बल्कि चुनाव कराने की पूरी प्रक्रिया के लिए बड़ी समस्या उत्पन्न हो गई थी.

विभाजन और उसके परिणामस्वरूप बड़ी संख्या में लोगों के आने, खासकर पंजाब, दिल्ली और पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्सों में, से उपजी स्थिति से भी निपटने की जरूरत थी. विस्थापित आबादी अक्सर कहीं टिककर नहीं रहती, ये लोग आश्रय और आजीविका की तलाश में राज्यों में जगह-जगह चक्कर लगाते रहते थे. इससे मतदाता सूची तैयार करने की समस्या और बढ़ गई, क्योंकि किसी भी एक व्यक्ति को एक से अधिक बार शामिल किए जाने की आशंका बनी रहती थी.

ईसीआई रिपोर्ट में बताया गया है, ‘पंजाब को लेकर चुनाव आयोग की मतदाता सूची में शामिल प्रविष्टियों की प्रारंभिक प्रकाशन से पहले फिर से जांच जरूरी हो गई थी क्योंकि विस्थापित लोगों के बारे में शामिल जानकारियों, जिनमें निश्चित तौर पर दोहराव था, को हटाया जाना था. ये सब इन लोगों के एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाने के कारण ही हुआ था.’

रिपोर्ट के मुताबिक, मतदाता सूची तैयार करते समय चुनाव आयोग के सामने एक और बड़ी चुनौती थी, महिलाओं की पहचान. तमाम महिलाएं अपना नाम देने से हिचकिचा रही थी, इसके बजाये खुद को फलां की पत्नी या फलां की बेटी बताती थीं. निर्वाचन आयोग की नीतियों के मुताबिक मतदाताओं को उनके नाम से सूचीबद्ध करने की आवश्यकता थी, जिसका नतीजा यह हुआ कि लगभग करीब 20 से 80 लाख महिलाओं के नाम इसमें शामिल नहीं किए जा सके.

निरक्षरता की समस्या ने मुश्किलों को और भी ज्यादा बढ़ा दिया. दरअसल पार्टियों को चुनाव चिह्न, जो आज भारतीय राजनीति के पर्याय बन चुके हैं- आवंटित करने की शुरुआत इस समस्या को दूर करने के लिए ही हुई थी.. 1951-52 पर चुनाव आयोग की रिपोर्ट कहती है, ‘भारत में साक्षरता का प्रतिशत केवल 16-6 के आसपास होने के कारण यह मुमकिन नहीं था कि इतनी बड़ी संख्या में निरक्षर मतदाता मतपत्रों पर अंकित उम्मीदवारों के नाम से उनका चुनाव कर सकें.’ ऐसे में उनकी पहचान सुनिश्चित करने वाले चुनाव चिह्नों को अंकित करने की व्यवस्था की गई.

आजाद भारत के पहले आम और विधानसभा चुनाव कितने व्यापक स्तर पर हुए थे, इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि इनके लिए 25,84,945 मतपेटियों, 60 करोड़ मतपत्रों और अमिट स्याही की 3,89,816 शीशियों की जरूरत पड़ी थी. चुनाव पर कुल खर्च 10.45 करोड़ रुपये आया था.

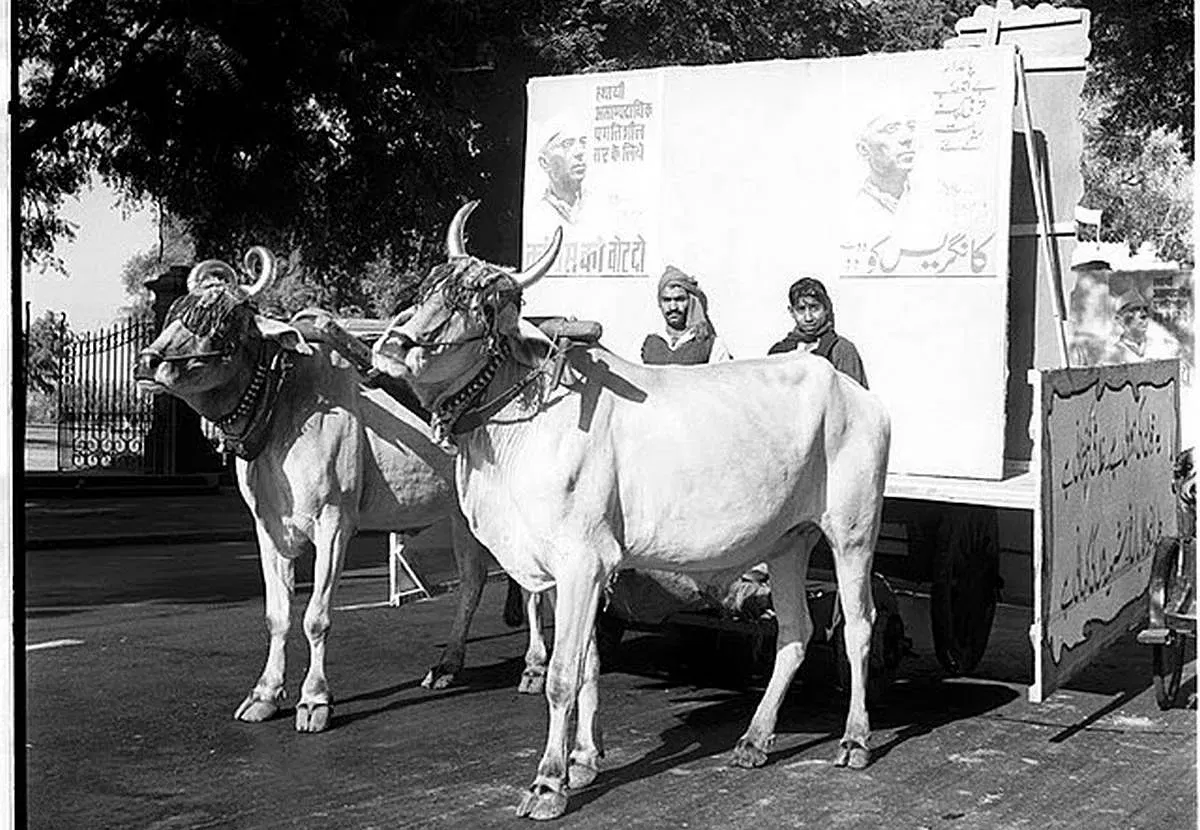

जनता से संपर्क: प्रचार के लिए बैलगाड़ियों का इस्तेमाल, रेडियो की नहीं थी अनुमति

1951-52 के चुनाव के दौरान प्रचार पार्टियों और लोगों के बीच सीधे तौर पर संपर्क स्थापित करने पर केंद्रित था, जो मौजूदा समय के सोशल मीडिया और डिजिटल अभियानों से एकदम अलग दौर था.

दरअसल, 1952-53 में पार्टियों को मतदाताओं तक पहुंचने के लिए रेडियो के उपयोग की भी अनुमति नहीं थी, हालांकि चुनाव आयोग ने चुनावों के दौरान जागरूकता फैलाने के लिए इसका इस्तेमाल अवश्य किया था.

आयोग की रिपोर्ट कहती है, ‘इस पर सवाल उठा कि क्या पार्टियों को प्रचार के लिए प्रसारण सेवाओं का इस्तेमाल करने देना चाहिए..मामले में काफी विवाद हो गया और चुनाव आयोग ने सरकार को सलाह दी कि पूरी निष्पक्षता और जनता की संतुष्टि के लिहाज से विभिन्न ‘मान्यता प्राप्त’ दलों के बीच प्रसारण सेवा का समय विभाजित लगभग असंभव होगा.

हर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए अनुमानित व्यय 4,000-16,000 रुपये के बीच निर्धारित था, यह किसी निर्वाचन क्षेत्र विशेष से चुने जाने वाले प्रतिनिधियों की संख्या पर निर्भर करता था, उस समय देश में एक, दो और तीन सदस्यों तक के प्रतिनिधित्व वाले निर्वाचन क्षेत्र होते थे. प्रति संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में खर्च की सीमा 25,000 से 40,000 रुपये तक होती थी और पार्टियों के पास सीमित साधन ही होते हैं.

इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में राजनीति विज्ञान विभाग के प्रमुख प्रोफेसर पंकज कुमार कहते हैं, ‘बताया जाता है कि पार्टी नेता चुनाव प्रचार के दौरान साइकिल, बैलगाड़ी और तांगों से यात्रा करते थे. कुछ जीपों का इस्तेमाल होता था लेकिन वे ज्यादातर पुरानी कारें होती थीं. यदि गांवों में प्रचार के दौरान उन्हें देर हो जाती तो रात में किसी भी स्थानीय पार्टी कार्यकर्ता के घर पर रुक जाते.’

चुनाव आयोग और राजनीतिक दलों के प्रयासों के अलावा प्रेस ने चुनावों के बारे में जागरूकता फैलाने में प्रमुख भूमिका निभाई. चुनाव आयोग की एक रिपोर्ट में बताया गया है, ‘चुनावों की अवधि के दौरान 397 अखबार शुरू हुए थे और उनमें से अधिकांश चुनाव समाप्त होने के बाद बंद कर दिए गए थे.’

वह ‘सकारात्मक’ अभियानों का एक दौर था

प्रोफेसर पंकज कुमार कहते हैं, ‘पहला चुनाव पूरी तरह नेहरू के इर्द-गिर्द केंद्रित था. विपक्षी दल थे जरूर, लेकिन उनकी संख्या बहुत ही कम थी.’

राजनीतिक टिप्पणीकार और इलाहाबाद स्थित गोविंद बल्लभ पंत सामाजिक विज्ञान संस्थान में प्रोफेसर बद्री नारायण ने पिछले साल अपने एक लेख में 1951-52 के चुनावों से पूर्व यूपी में नेहरू के निर्वाचन क्षेत्र फूलपुर के प्रचार अभियान का जिक्र किया था.

प्रो. बद्री नारायण ने लिखा था, ‘यह याद रखना दिलचस्प होगा कि जब नेहरू ने 1952 में पहला चुनाव लड़ा था, तब सामाजिक और राजनीतिक बहसों में दो मुद्दे प्रमुखता से हावी थे. एक था भविष्य के भारत को गरीबी मुक्त बनाने और ‘सुखी भारत’ के विकास का सपना और इसे हासिल करने की इच्छा. दूसरा मुद्दा था, ऐसे भारत के सपने में हिंदुओं का स्थान. चुनावी भाषणों में इस तरह के विमर्श के एक हिस्से का नेतृत्व नेहरू और उनके समर्थक करते थे और दूसरे हिस्से की कमान प्रभु दत्त ब्रह्मचारी ने संभाल रखी थी, जो अखिल भारतीय राम राज्य परिषद और अखिल भारतीय हिंदू महासभा समर्थित एक निर्दलीय उम्मीदवार थे.’

दोनों के विचार परस्पर विरोधी थे, लेकिन सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ डेवलपिंग सोसाइटीज (सीएसडीएस) से जुड़े राजनीतिक विश्लेषक और प्रोफेसर संजय कुमार स्पष्ट करते हैं, ‘आजादी के बाद पहले दो दशकों के चुनाव प्रचार पार्टियों के लिए यह बताने का मौका ही होते थे कि चुनाव जीतने पर वह क्या करना चाहेंगी. वह सकारात्मक प्रचार का दौर था. अब, यह विरोधियों पर हमले, अपने प्रतिद्वंद्वियों की आलोचना करने पर केंद्रित हो गया है.’

यह भी पढ़ें : PM के बयान पर हुई ‘तू-तू,मैं-मैं’, योगी ने केजरीवाल को कहा ‘झूठा’ तो AAP चीफ ने उन्हें बताया ‘क्रूर’

यूपी और पंजाब में कांग्रेस की शानदार जीत

जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 के प्रावधानों के तहत हाउस ऑफ पीपल (यानी लोकसभा) में कुल 497 सदस्य थे—इनमें यूपी और पंजाब का प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्यों की संख्या 86 और 18 थी. इन राज्यों की विधानसभाओं में क्रमश: 430 और 126 सदस्य होते थे.

निर्वाचन आयोग की 1952 की एक सांख्यिकीय रिपोर्ट के मुताबिक, उस समय 28 मार्च को यूपी की 347 विधानसभा सीटों के लिए मतदान हुआ था जबकि पंजाब की 105 विधानसभा सीटों के लिए एक दिन पहले यानी 27 मार्च को वोट पड़े थे. दोनों राज्यों में कांग्रेस ने शानदार जीत हासिल की. यूपी में पार्टी के 388 सदस्यों ने जीत हासिल की- जहां उस समय 83 सीटें द्विसदस्यीय प्रतिनिधित्व वाली थीं- और पंजाब में 96 सीटें उसके खाते में आईं.

एक रोचक पहलू यह भी है कि इन दोनों ही राज्यों में पहली बार गैर-कांग्रेसी मुख्यमंत्री 1967 में सत्ता में आए. उस साल जहां यूपी में चरण सिंह (जो भारतीय क्रांति दल, जनसंघ, सीपीआई (एम), रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया, स्वतंत्र पार्टी और प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के साथ गठबंधन का नेतृत्व कर रहे थे) ने मुख्यमंत्री की कुर्सी हासिल की, वहीं पंजाब में अकाली दल के गुरनाम सिंह ने सत्ता संभाली.

(इस खबर को अंग्रेजी में पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें)