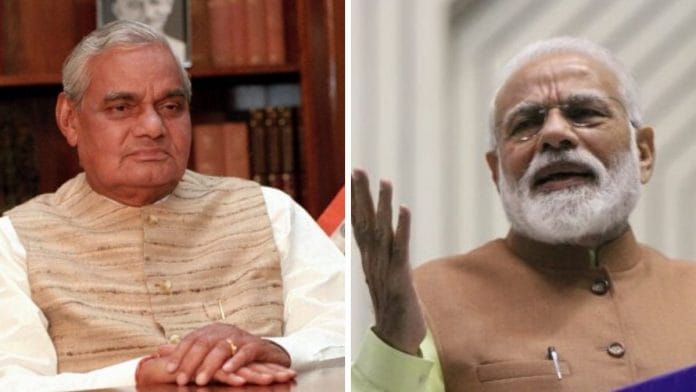

देश के 10वें प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर उन्हें याद करते हुए इस सच से गुजरना कोई बड़ा त्रास झेलने जैसा है कि जिस भारतीय जनता पार्टी के वे न सिर्फ संस्थापकों में से एक थे, बल्कि हाशिये पर धकेले जाने की कोशिशों के वक्त भी उन्होंने जिसके प्रति अपनी निष्ठा को निष्कम्प रखा, उसने उनका दिखाया रास्ता छोड़ने के लिए उनके इस संसार से जाने की भी प्रतीक्षा नहीं की और अब उनकी नीतियों व सिद्धांतों से इतनी दूर चली गई है कि उन्हें जो ‘श्रद्धांजलि’ अर्पित करती है, वह भी सच्ची नहीं लगती.

इसके उलट सच्चाई यह है कि भाजपा और उसके पूर्वावतार भारतीय जनसंघ के इतिहास में अटल इकलौते ऐसे नेता थे, जिन्हें पार्टी कतारों से बाहर व्यापक स्वीकार्यता हासिल हुई. देश के पहले प्रधानमंत्री पं. जवाहरलाल नेहरू द्वारा उनके प्रधानमंत्री बनने की बहुप्रचारित भविष्यवाणी को छोड़ भी दें तो भारतीय जनता पार्टी की दक्षिणपंथी नीतियों के कट्टर आलोचक वामदल भी उन्हें ‘राइटमैन इन रांग पार्टी’ (बुरी पार्टी का अच्छा नेता) मानते थे. अटल खुद भी इस स्वीकृति का महत्व समझते थे. इसीलिए 16 मई, 1996 को पहली बार केन्द्र में भाजपा की अल्पमत सरकार के प्रधानमंत्री बने तो विश्वास प्रस्ताव पर चर्चा में कहा था, ‘किसी ने कहा कि मैं आदमी तो अच्छा हूं, पर गलत पार्टी में हूं. वे बताएं कि ऐसे अच्छे आदमी का वे क्या करने का इरादा रखते हैं?’

इससे पहले एक बार प्रख्यात लेखक खुशवंत सिंह ने भी कहा था कि अटल जी अच्छे आदमी हैं, लेकिन गलत पार्टी में हैं. अटल को यह बात बताई गई तो उनका जवाब था कि ‘फल अच्छा है तो पेड़ खराब नहीं हो सकता.’ उन्हीं के शब्दों में ‘अगर मैं सचमुच अच्छा आदमी हूं तो गलत पार्टी में कैसे हो सकता हूं? और अगर गलत पार्टी में हूं तो अच्छा आदमी कैसे हो सकता हूं?’

यह भी पढ़ेंः अटल बिहारी वाजपेयी का लीडरशिप फार्मूला: बड़ा दिल व सुलझा नेतृत्व

6 दिसम्बर, 1992 को अयोध्या में बाबरी मस्जिद ध्वंस के बाद राजनीतिक रूप से अछूत हो चली भाजपा ने उनकी इस स्वीकार्यता के ही बूते राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन बनाकर देश की सत्ता का पूर्णकालिक स्वाद पाया तो भी भाजपा के एक खेमे को इसका श्रेय उन्हें देना गवारा नहीं था. वह मानता था कि अयोध्या में ‘वहीं’ राम मन्दिर के लिए आन्दोलन करके लालकृष्ण आडवाणी ने पार्टी के पक्ष में जो माहौल बनाया, उसके सांसदों की संख्या उसी की बदौलत बढ़ी और अटल ने तो सिर्फ उसका लाभ उठाया. वरना उनके ‘गांधीवादी समाजवाद’ ने तो 1984 के लोकसभा चुनाव में उसे सिर्फ दो सीटें ही दिलाई थीं. पुराने लोगों को अभी भी याद होगा, इसी धारणा के चलते भाजपा के इन दोनों संस्थापक नेताओं को लेकर मुख और मुखौटा जैसी बातें कही जाती थीं. एक को पार्टी का मुख और दूसरे को मुखौटा बताया जाता था. आज नरेन्द्र मोदी की भाजपा ने तो उनकी नीतियों से दूर जाकर जैसे उनका मुखौटा होना प्रमाणित ही कर डाला है.

इसे यों भी समझ सकते हैं कि अटल अपनी तीन पारियों में जितने वर्षों तक प्रधानमंत्री रहे, विपक्ष ने उनकी रीति-नीति की भरपूर नीतिगत आलोचनाएं कीं तो यह उसका अधिकार भी था और कर्तव्य भी. लेकिन उसने कभी उन पर व्यक्तिगत हमले नहीं किये. ज्यादा से ज्यादा यह कहा कि उनकी उदार छवि का कोई खास मतलब नहीं है, क्योंकि उसका लाभ भाजपा के अनुदारवादी ही उठाते रहते हैं.

इसके विपरीत उन दिनों अटल पर जितने भी निजी हमले हुए, वे भाजपा या संघ परिवार के आनुषंगिक संगठनों ने किये. भारतीय मजदूर संघ के दत्तोपंत ठेंगड़ी ने तो उन्हें भारत के इतिहास का सबसे कमजोर प्रधानमंत्री कहने से भी परहेज नहीं किया. हां, तब भी विपक्ष की ओर से ठेंगड़ी की बात स्वीकारी नहीं गई. कहा गया कि यह भाजपा की चाल है, जिसके तहत वह सत्ता और विपक्ष दोनों की भूमिका हथिया लेना चाहती है.

हम जानते हैं कि 2002 में गुजरात में दंगों के वक्त हमारे आजकल के प्रधानमंत्री गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे और उनको उन दिनों के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी से राजधर्म का पाठ पढ़ना भी गवारा नहीं था, जबकि अटल इस कदर विचलित और चिंतित थे कि यह भी पूछ बैठे थे कि अब मैं कौन-सा मुंह लेकर विदेश जाऊंगा?

यह पाठ ये आज भी नहीं ही पढ़ रहे. अटल के निधन के बाद अपनी श्रद्धांजलि में भले ही उन्होंने कहा कि वे उनकी आवाज अपने भीतर गूंजती महसूस कर रहे हैं, अपनी रीति-नीति से इसे साबित नहीं किया. जम्मू-कश्मीर में जहां उन्होंने अटल के जम्हूरियत, कश्मीरियत और इंसानियत के पैगाम को कूड़े के ढेर में डाल दिया, वहीं मुसलमानों को संशोधित नागरिकता कानून के दायरे से बाहर करके अटल के सपनों को किस तरह ‘साकार’ किया है, उसको इस तथ्य के आईने में समझना चाहिए कि 6 अप्रैल, 1980 को भाजपा की स्थापना के वक्त मुस्लिमों के लिए उसकी सदस्यता के दरवाजे अटल ने ही खोले थे. इससे पहले कोई मुसलमान उसके पूर्वावतार जनसंघ का सदस्य नहीं हो सकता था.

कोई संदेह नहीं कि देश ने आज भी अटल को नहीं ही भुलाया है, लेकिन भाजपा में उनके जीते जी ही उनके युग का अंत हुआ मान लिया गया था. 2004 के लोकसभा चुनाव में हार के बाद लालकृष्ण आडवाणी के लिए जगह खाली हुई तो उन्होंने जरूर कुछ दिनों तक अपनी पुरानी कट्टर छवि से बाहर आकर उनके जैसा बनने की कोशिश की. लेकिन 2009 के लोकसभा चुनाव में नायक के तौर पर उन्हें हासिल हुई विफलता और उनके द्वारा की गई पाकिस्तान के संस्थापक मोहम्मद अली जिन्ना की प्रशंसा ने सत्ता की भूखी भाजपाई जमातों का धैर्य पूरी तरह समाप्त कर दिया.

फिर कैसे उनको किनारे धकेलकर ‘महानायक’ नरेन्द्र मोदी को आगे किया गया और कभी अटल व आडवाणी की मानी जाने वाली भाजपा उनके युग में प्रविष्ट होकर खुले खेल खेलने लगी, यह तो अभी ताजा-ताजा इतिहास है.

अंत में एक और प्रसंग याद करें तो फरवरी, 1991 में जयपुर में भाजपा की राष्ट्रीय परिषद की बैठक के आखिरी दिन अटल पत्रकारों से बात कर रहे थे तो एक ने उनसे पूछा, ‘सुना है कि आज कल आप पार्टी में मार्जिनलाइज हो गए हैं, हाशिये पर आ गए हैं?’

अटल ने पहले तो इससे इनकार कर दिया, कहा कि ‘नहीं-नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है.’ लेकिन बाद में अपने चिर-परिचित अन्दाज में बोले, ‘कभी-कभी करेक्शन करने के लिए मार्जिन का इस्तेमाल करना पड़ता है.’ उनका मतलब साफ था कि जब भी भाजपा सही राह से भटक जाती थी तो वे हाशिये पर रहकर भी उसकी गलतियां सुधारते रहते थे. सवाल है कि अब जब वे नहीं हैं, भाजपा उनके प्रति कृतघ्नता की अपनी भूल कैसे सुधारेगी? ‘दूसरों’ से नायक उधार ले रही इस पार्टी को कभी इस अपने नायक को उसका ‘ड्यू’ देना गवारा होगा या वह यही सिद्ध करती रहेगी कि वास्तव में वे मुखौटा ही थे?

यह सवाल इसलिए भी जवाब की मांग करता है कि पार्टी द्वारा अपनी सरकार से उन्हें ‘भारतरत्न’ से विभूषित करा देना, कुछ योजनाओं से उनका नाम जोड़वा देना और उनकी मूर्ति लगवा देना इस ‘ड्यू’ का विकल्प नहीं हो सकता. खासकर जब यह धारणा गहराती जा रही है कि नरेन्द्र मोदी की भाजपा अटल और आडवाणी की भाजपा नहीं रह गई है. उसकी चाल, चेहरा और चरित्र सब बदल गये हैं. यहां रेखांकित किया जा सकता है कि जीवन के अंतिम दौर में ही घोर उपेक्षा के शिकार अटल अपने ‘हिन्दू तन-मन हिन्दू जीवन’ के बावजूद इस भाजपा के आदर्श नहीं रह गये थे.

इसकी एक मिसाल तब सामने आई थी, जब नवाबों की नगरी लखनऊ में, अपने प्रधानमंत्रित्व के दिनों में अटल जिसके सांसद थे और रोजा इफ्तारों व ईद मिलन समारोहों में आपादमस्तक उसकी गंगा-जमुनी तहजीब में रंगे नजर आते थे, उनकी पार्टी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लिए यह मानना भी गवारा नहीं हुआ कि ईद और होली दोनों गले मिलने के त्यौहार हैं और अपने राज्य के अल्पसंख्यकों को ईद मुबारक कहना उनका नैतिक कर्तव्य है. गवारा होता भी कैसे, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी विधानसभा चुनाव में उनके लिए बहुमत जुटाने के चक्कर में विकास के महानायक के ऊंचे आसन से उतरकर श्मशान और कब्रिस्तान करने लगे थे और अब तो प्रायः हर चुनाव में हिन्दू-मुसलमान करते नजर आते हैं.

यह भी पढ़ेंः ‘गलत पार्टी में सही आदमी’ नहीं, स्वयं एक पार्टी थे अटल बिहारी वाजपेयी

याद कीजिए, ये वही प्रधानमंत्री हैं, जिन्हें अपनी छवि परिवर्तन के दौर में भी मुस्लिम टोपी पहनना बर्दाश्त नहीं हुआ और जिन्होंने प्रधानमंत्री बनते ही प्रधानमंत्री आवास में रोजा इफ्तार की पुरानी परम्परा तोड़ दी. अभी भी उनके द्वारा परिवर्तित और संशोधित नागरिकता कानून व राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर को लेकर देश जल रहा है और उनको असहमतों के साथ औपचारिक संवाद तक गवारा नहीं हो रहा. वे प्रायः उन्हें धिक्कारते और आरोपित करते ही नजर आ रहे हैं. याद नहीं करना चाहते कि अटल ने कहा था, ‘सत्ता का खेल चलता रहेगा, सरकारें आयेंगी, जायेंगी, पार्टियां बनेंगी और बिगड़ेंगी, मगर यह देश रहना चाहिए, इस देश का लोकतंत्र रहना चाहिए.’

क्या पता आज वे होते तो मोदी सरकार को विरोधियों से दुश्मनों जैसा सलूक करते देखकर क्या महसूस करते या जन्म भर कांग्रेसी रहे सरदार वल्लभभाई पटेल को खुद से ज्यादा श्रेय दिया जाता देखकर क्या सोचते? उनके अंतिम दौर में ही उनकी हालत ऐसी कर दी गई थी, कि उन्हें कहना पड़ा था, ‘कभी-कभी मैं समझ नहीं पाता कि क्या बोलूं और किसके सामने बोलूं? जिन्हें सुनाना चाहता हूं वे सुनते नहीं, जो सुनते हैं, वे समझ नहीं पाते और जो समझ पाते हैं, वे जवाब नहीं देते.’

(लेखक जनमोर्चा अख़बार के स्थानीय संपादक हैं, इस लेख में उनके विचार निजी हैं)