हिन्दी फिल्मों में समृद्ध लोगों को कितने बुरे तरीके से प्रस्तुत किया गया था और इसके लिए नेहरूवाद को दोषी ठहराया जाता है।

भारत में नेहरूवादी सामंजस्य ने अपनी वैधता के लिए कुछ प्रचलित सैधान्तिक मान्यताओं पर विश्वास किया है। उनमें से सबसे महत्वपूर्ण व्यापारियों और बाजारों का संदेह था, जिसकी भारतीय विचारों में लंबी परंपरा है। इस विश्वास ने ही राष्ट्र को लोकतंत्र के भीतर आर्थिक मामलों में एक मजबूत भूमिका बनाए रखने के लिए संभव बनाया। यह विश्वास 1980 के दशक में कमजोर पड़ गया और नेहरूवादी सामंजस्य के कार्यान्वयन का समर्थन करने वाले वैचारिक भवन ढह गए।

महात्मा गाँधी ने लिखा था कि, “किसी मनुष्य के लिए इससे अपमानजनक कोई और बात नहीं है कि वह सिद्धान्तों को सस्ते बाजार में खरीदे और उसको अपने चहेतों में बेच दे। ”एक बार जवाहर लाल नेहरू ने कहा था कि, “मुझसे लाभ के बारे में बात मत करो। लाभ एक बहुत ही गंदा शब्द है।“

वैचारिक सामग्री के मामले में भारतीय सिनेमा काफी समृद्ध है। फिल्मी दुनिया के दो विद्वान, के. मोती गोकुलसिंग और विमल दासानायके, ने बताया कि भारतीय फिल्में “फिल्म निर्माण की लोकप्रिय परंपरा से संबंधित है और इनको नैतिकता पूर्ण नाटकों के रूप में संदर्भित किया जा सकता है, जहाँ अपनी सर्वोच्चता साबित करने के लिए अच्छे और बुरे की होड़ लगी हुई है।“

अमेरिकी फिल्मों के एक पूर्व संपादक, पीटर बिस्किंड, लिखते हैं कि, “फिल्मों की विचारधारा को समझने के लिए, यह पूछना बहुत ही जरूरी है कि कौन खुश रहता है और कौन मरता है, कौन बीमार होता है और कौन बीमारी से ठीक होता है, कौन बहुत कुछ कमा लेता है और कौन सब कुछ गवाँ देता है, किसको लाभ होता है और किसको घाटा है – और क्यों।“

’हम आपके हैं कौन’ (1994) शायद हिन्दी सिनेमा की सबसे सफल फिल्म है, जिसने उस समय 65 करोड़ रुपये की एक शानदार कमाई की थी। यह फिल्म अपने आप में कुछ खास नहीं है लेकिन इसकी खास बात यह है फिल्म में एक अमीर उद्योगपति परिवार को चित्रित किया गया है और इस प्रकार यह फिल्म धन के बंटवारे पर होने वाले संवाद और इसमें एक मोड़ को दर्शाती है।

1950 के दशक की हिन्दी फिल्मों को देख कर कोई भी यह सोच सकता है कि पैसा ही सब कुछ है और यह जिनके पास भी होता है उनको स्वर्गीय मजे देता है। चाहे पैसा हो या न हो लेकिन फिल्म में किरदारों को मुश्किल से ही पैसा कमाते हुए दिखाया जाता है। फिल्म दो बीघा जमीन (1954), जागृति (1956), मदर इंडिया (1958), मधुमती (1963) तथा साहिब बीबी और गुलाम (1963) में कलाकार काफी अमीर और बड़ी संपत्ति के मालिक हैं। फिल्म में कलाकारों को धूम्रपान (जागृति), शिकार (मधुमती) और व्यभिचार (काम-वासना) में समय व्यतीत करते हुए दिखाया गया है।

इन फिल्मों में गरीबों को केवल कार्य करते हुए दिखाया गया है, मदर इंडिया और दो बीघा जमीन जैसी फिल्मों में किसी अन्य चीज की अपेक्षा गरीबों की परेशानियों पर अधिक जोर दिया गया है।

इसलिए, 1950 के दशक की फिल्में एक ऐसी दुनिया को चित्रित करती हैं जहाँ मेहनत के बदले भुगतान नहीं किया जाता है और सीधे या गरीबों की संपत्ति पर जबरन कब्जा करके अमीरों द्वारा उनपर राज किया जाता है।

ऐसी दुनिया में, पैसा कमाने के लिए, उसके पुनर्वितरण के अलावा, दूसरी गुंजाइश बहुत कम होती है।

सबसे पुरानी फिल्म बंदिनी (1964) इसकी मिसाल है, जिसमें अमीरों को भी काम करते हुए दिखाया गया है। डेवेन के पास अपनी एक निजी कार है, जिसके माध्यम से वह आधी-रात में अपने मरीजों का इलाज करने के लिए जाता है और कड़ी मेहनत करता है। फिल्म गाइड (1967) में, एक कार मालिक पुरातात्विक, कार्यस्थल पर पर लंबे समय तक खुदाई का काम करता है और जिसके परिणामस्वरूप उसकी पत्नी उसे छोड़ कर चली जाती है। 1960 के दशक की फिल्मों से उनकी मेहनत का परिणाम आना शुरू हो गया है। हालांकि फिल्मों के पात्रों को अपने लिए पैसै कमाने वाला, के रूप में दिखाया जाता है, लेकिन अक्सर उनका जीवन व्यक्तिगत दुःख और अनैतिकता से प्रभावित होता दिखाया जाता है।

फिल्म राजनीगन्धा (1975) में दो कामकाजी जोड़े बॉम्बे में एक बेहतरीन फ्लैट में अच्छी जिंदगी जी रहे होते हैं, लेकिन बच्चों को समय न दे पाने की वजह से उनकी पत्नी के साथ कड़वाहट हो जाती है। फिल्म भूमिका (1977) में नायक ने अपनी विशुद्धता से समझौता करके और अपने परिवार से घृणित तथा अलग होने की कीमत चुकाकर पेशेवर सफलता प्राप्त की। राम तेरी गंगा मैली (1985) में अमीर पिता, पवित्र नदी गंगा को साफ करने के लिए सरकारी अनुबंधों से पैसों का हेर-फेर करके अपना कैरियर बना लेता है। शक्ति (1982) में विजय (अमिताभ बच्चन) के पिता,अपने बेटे को किसी असाधारण व्यवसायी के साथ काम न करने की सलाह देते हैं, क्योंकि उनके कार्य की गतिविधियां उन्हें “गंदी लग रही थीं”। अमिताभ बच्चन जवाब देते हैं, “अच्छा, तो सभी धंधे गंदे हैं।”

1964 से 1985 तक की फिल्मों में इस प्रकार एक दुविधा दिखाई गई है। काम करने से ही पैसा पैदा होता है और इस प्रकार यह विधि-सम्मत है, लेकिन अन्तरात्मा के लिए यह बुरा दिखाया गया है। फिल्म दीवार (1975) में, दो भाइयों के बीच एक-दूसरे के लिए बोला गया प्रसिद्ध डायलॉग “मेरे पास माँ है”, के माध्यम से महत्वाकांक्षा को सबसे अच्छी तरह से व्यक्त किया गया है।

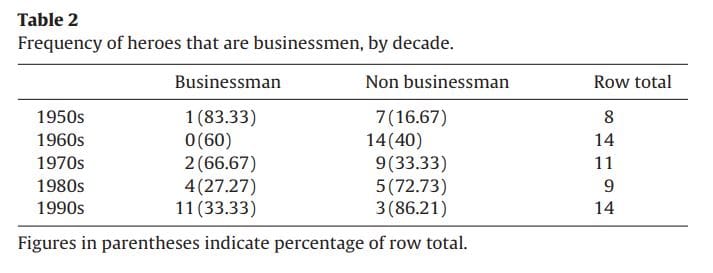

1980 के दशक के अंत से दुविधाये समाप्त हो रही है। ‘बेस्ट फिल्म’ पुरस्कार विजेता फिल्मों के व्यवसायियों को असाधारण अभिप्राय के रूप में दिखाती हैं। उदाहरण के लिए, फिल्म घायल (1990) में, नायक के बड़े भाई अशोक मेहरा (राज बब्बर), सामाज-विरोधी गतिविधियों से अपने व्यापार का वचाव करने की कोशिश करते समय मर जाते हैं। मैने प्यार किया (1989) और हम आपके हैं कौन, दोनों उदार पितृसत्ताओं के नेतृत्व में परिवारों के इर्द-गिर्द घूमती है जो स्व-निर्मित उद्योगपति हैं। 1950 के दशक के समृद्ध लोगों के विपरीत, जो अविभाज्य रूप से घृणास्पद थे, अमीर लोग अब अपने परिवार के सदस्यों (महिलाओं सहित) का ध्यान रखते हैं और अपने नौकरों के प्रति उदार हैं, जिनके साथ वे गायन, नृत्य और पूजा-अर्चना करते हुए दिखते है ।

धन अर्जित करना सरल हो गया है।

वो दिन बीत गए जब नायक एक घुमक्कड़ (जैसा कि जिस देश मं गंगा बहती है), एक कर्तव्यनिष्ठ सेवक (साहिब बीबी और गुलाम), सड़क पर घूमने वाला शरारती लड़का (बूट पॉलिश 1955, दोस्ती 1965) या एक अनाथालय चलाने वाला (ब्रह्मचारी, 1969) हुआ करते थे। अब नायक स्पष्ट रुप से मध्यमवर्गीय हैं- वे कारों (हम आपके हैं कौन), शर्टों (हम हैं राही प्यार के) का निर्माण करते हैं और बाइकों की बिक्री (जो जीता वही सिकंदर) करते हैं। वे निर्यातकों के साथ रहते हैं (कुछ कुछ होता है, 1999) या पश्चिम में रहने वाले सफल प्रवासी व्यवसायी होते हैं (लम्हे 1992, दिलवाले दुल्हनियाँ ले जाएंगे 1996)। वे उत्कृष्ट रुप से समृद्ध भी होते हैं- वे अपनी छुट्टियों को आनंद विदेश में लेते हैं (लम्हे, दिल तो पागल है 1997) और आलीशान घरों में रहते हैं (मैंने प्यार किया, दिलवाले दुल्हनियाँ ले जाएंगे और दिल तो पागल है)।

उद्यमियों और संपत्ति को ध्यान में रखते हुए दर्शकों की संख्या में अधिक बढ़ोत्तरी आई है तथा एक अच्छे व्यक्ति और अमीर होने के बीच कोई विरोधाभास देखने को नहीं मिलते हैं।अर्थशास्त्री, अन्तः विकसित कारक की संभावना के प्रति जागरूकता के साथ इस संभावना को इंगित कर सकता है कि हिंदी फिल्मों में वैचारिक परिवर्तन परिलक्षित परिवर्तन कारण के बजाय उदारीकरण का परिणाम हो सकता है। लेकिन यह भी ध्यान में रखना चाहिए कि 1991 से उदारीकरण की लहर से पहले 1980 के दशक की फिल्मं में वैचारिक परिवर्तन दिखाई दे रहा था। यह इस धारणा को समर्थन देता है कि 1980 दशक की शुरूआत में फिल्मों में प्रतिबिंबित वैचारिक परिवर्तन, उदारीकरण के परिणाम का एक कारण था। निश्चित रूप से, एक बार उदारीकरण शुरू हो जाने के बाद, तपस्या और आत्म-इनकार, शैली से बाहर हो गए थे, लोग पैसे कमा रहे थे, जिसने उदारीकरण को और भी स्वीकार्य बना दिया। इस मामले में, नीति और विचारधारा एक-दूसरे को मजबूती प्रदान करते हैं। फिल्में बदलती विचारधारा का केवल एक आईना (प्रतिबिंब) हैं।

यह मैनहट्टनविले कॉलेज के सहायक प्रोफेसर निमिष अधिया द्वारा ‘भारत के आर्थिक उदारीकरण में वैचारिक परिवर्तन की भूमिका’ शीर्षक वाले पेपर से यह एक संपादित अंश है। फिल्मों का दृष्टान्त जिनका उन्होंने अध्ययन किया वह 1954 से 2007 तक की सर्वश्रेष्ठ फिल्म श्रेणी में अपने विशिष्ट वर्ष के लिए फिल्मफेयर पुरस्कार की विजेता हैं। पूरा लेख द जर्नल ऑफ सोशल-इकोनॉमिक्स में प्रदर्शित है।