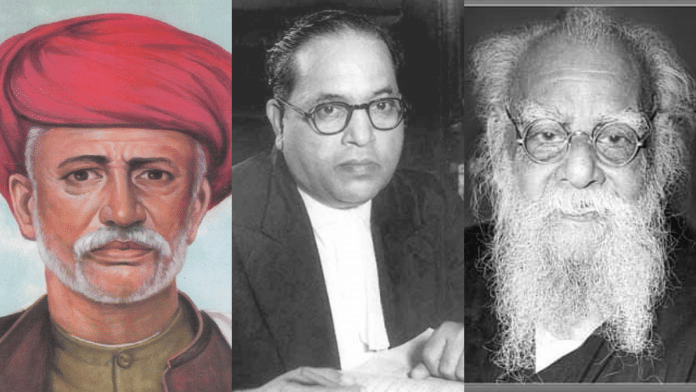

जातिवाद विरोधी आंदोलन में बड़े-बड़े दिग्गज हुए. जातिवादी वर्चस्व और शोषण के खिलाफ, खासकर अंग्रेजों के शासनकाल में आंदोलन तेज हुआ और इन आंदोलनों का व्यापक असर भी हुआ. अप्रैल महीने में जातिवाद विरोधी आंदोलन के दो महानायकों जोतिराव फुले (ज्योतिबा फुले नाम भी प्रचलित) और डॉ. बी.आर. आम्बेडकर की जयंती देश मना रहा है.

अंग्रेजों के दौर में ही सावित्रीबाई फुले, ईवी रामासामी नायकर पेरियार, जस्टिस पार्टी की स्थापना करने वाली तिकड़ी- सी.एन. मुदलियार, पी. त्यागराया चेट्टी और टी.एम नायर, कोल्हापुर के शाहू महाराज, गाडगे बाबा, पंडिता रमाबाई, सत्यशोधक आंदोलन से जुड़े केशवराव जेधे, कृष्णराव भालेराव समेत एक बड़ी कतार आई, जिन्होंने हिंदू समाज को लोकतांत्रिक बनाने, जातिवाद खत्म करने और किसान तथा अन्य नीची मानी गई जातियों के उत्थान और उनके अधिकारों के लिए कार्य किया.

इन समाज सुधारकों का मैं यहां सिर्फ नाम ले रहा हूं. इनके कार्यों का विवरण देना इस लेख की सीमा के परे होगा. दरअसल यहां मैं कुछ सवाल उठाना चाहता हूं.

1. अंग्रेजों के दौर में लगभग सभी जातिवाद-विरोधी समाज सुधारक बंबई और मद्रास प्रेसिडेंसी इलाके में क्यों हुए?

2. इसी से जुड़ा सवाल है कि उत्तर भारत, जिसमें पूरी हिंदी पट्टी और बंगाल का विशाल इलाका शामिल था, से राष्ट्रीय स्तर पर अपनी छटा बिखरने वाले जातिवाद विरोधी समाज सुधारक क्यों नहीं आए?

3. बंगाल के पुनर्जागरण और फिर वहां के क्रांतिकारी आंदोलन और स्वदेशी आंदोलन तक में जाति मुक्ति का सवाल कहां गुम रहा? भारत की बहुसंख्यक आबादी को भी मानवीय गरिमा के साथ जीने का अधिकार हासिल हो, ये पुनर्जागरण के महानायकों के एजेंडे में क्यों नहीं आया?

दोनों इलाकों के बीच सामाजिक बदलाव के आंदोलनों के मामले में जबर्दस्त फर्क रहा. इस फर्क को भारत ही नहीं विदेश से आए विद्वान और समाजशास्त्री भी आसानी से देख पा रहे थे. मिसाल के तौर पर, अमेरिकी समाजशास्त्री गेल ऑम्वेट भारत में जातिवाद और जातिवाद विरोधी आंदोलन का अध्ययन करने आईं, तो उन्हें महाराष्ट्र के आंदोलनों में ही सबसे ज्यादा संभावनाएं नजर आईं. इन्होंने अपना शोध महाराष्ट्र को लेकर ही किया जो बाद में (Cultural Revolt in a Colonial Society: A Non Brahmin Movement in Western India (1873 to 1930) नाम से प्रकाशित हुआ. भारतीय इतिहास और संस्कृति की प्रोफेसर रोजालिंड ओ’हैनलॉन का शोध भी महाराष्ट्र में ज्योतिबा फुले के आंदोलन पर ही है. मद्रास में जस्टिस पार्टी और पेरियार भी देसी-विदेशी अध्येताओं की दिलचस्पी में लगातार बने हुए हैं.

यह भी पढ़ें: ज्योतिबा फुले ने क्यों बनाया था सत्य शोधक समाज

फुले ने 1873 में पुणे में सत्यशोधक समाज की स्थापना की और सभी जातियों की लड़कियों के लिए शिक्षा के दरवाजे खोल दिए. जातिवाद के धार्मिक आधार पर भी उन्होंने तार्किक हमला किया. इसके तीन दशक बाद 1902 में कोल्हापुर के शाहूजी महाराज ने अपने राज्य की राजकीय सेवाओं में अब्राह्मण जातियों के लिए 50 प्रतिशत आरक्षण लागू किया. वे अपने राज्य को समावेशी तरीके से चलाना चाहते थे. इसके दो दशक के अंदर मद्रास में प्रांतीय सरकार ने 1921 में समुदाय आधारित आरक्षण लागू किया और अब्राह्मणों के शासकीय सेवाओं में आने का रास्ता साफ किया. इस तरह हम देख सकते हैं कि 1857 के विद्रोह के बाद जैसे ही अंग्रेजों की सत्ता भारत में मजबूत हुई, महाराष्ट्र और तत्कालीन मद्रास प्रांत में जाति मुक्ति के सवाल तेज हो गए.

लेकिन इस बीच, उत्तर भारत और बंगाल में क्या हो रहा था? जाति व्यवस्था का जितना दंश महाराष्ट्र और मद्रास प्रांत में लोग झेल रहे थे, लगभग उसी तरह की पीड़ा उत्तर भारत और बंगाल में भी थी. छुआछूत, जन्म के आधार पर भेदभाव, आर्थिक स्रोतों से दूरी और सरकारी सेवाओं और शिक्षा से वंचित होने की समस्या उत्तर भारत और बंगाल में भी थी. लेकिन इन इलाकों में नीची या मझौली मानी गई जातियों का कोई प्रभावशाली सामाजिक या सांस्कृतिक आंदोलन नजर नहीं आता.

इस अंतर्विरोध को अलग अलग तर्कों के आधार पर समझने की कोशिश की जा सकती है.

– उत्तर भारत में हिंदू समाज की संरचना में ब्राह्मण और सवर्ण मानी गई जातियों की आबादी दक्षिण और महाराष्ट्र की तुलना में ज्यादा है. इसलिए इनके खिलाफ सहजता से आंदोलन मुमकिन नहीं हो पाया.

– उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन और बंगाल के पुनर्जागरण के कारण जाति के आधार पर इस इलाके में भेदभाव और दमन इतना तीखा नहीं है. इसलिए लोगों को विरोध और विद्रोह करने की जरूरत नहीं महसूस हुई.

– दक्षिण भारत और कुछ हद तक महाराष्ट्र में भी हिंदू समाज मुख्य रूप से ब्राह्मण और गैर-ब्राह्मण के दो बड़े खांचे में बंटा था और अब्राह्मणों के लिए विरोधी भी स्पष्ट थे. लिहाजा, आंदोलन करना भी आसान था. वहीं उत्तर भारत और बंगाल में ब्राह्मणों के अलावा क्षत्रिय, भूमिहार, वैश्य, कायस्थ और वैद्य जैसी जातियां भी उच्चवर्ण की कैटेगरी में आती हैं और यहां ब्राह्मण बनाम अब्राह्मण जैसा सीधा भेद नहीं है.

जाति मुक्ति के आंदोलन का एक इलाके में होना और दूसरे इलाके में न होना या कमजोर होना शैक्षणिक शोध का विषय नहीं रहा है, इसलिए इस बारे में न सिर्फ सामग्री का अभाव है, बल्कि विचार भी स्थिर नहीं हुए हैं. ऐसी स्थिति में मैं इन कारणों की सूची में दो बिंदु और जोड़ना चाहता हूं.

मेरा तर्क ये है कि अंग्रेजी राज में जमीन पर मालिकाना और राजस्व वसूली की व्यवस्था और अंग्रेजी शिक्षा तक विभिन्न समुदायों की पहुंच के मामलों में इन दो इलाकों में अंतर रहा. ये भी एक वजह है कि महाराष्ट्र और मद्रास प्रांत में जातिमुक्ति के आंदोलन प्रभावशाली रहे, जबकि हिंदी भाषी इलाकों और बंगाल में इस मामले में सन्नाटा रहा.

उत्तर भारत और वहां भी सबसे पहले बंगाल में अंग्रेजों ने स्थायी बंदोबस्त यानी पर्मानेंट सैटलमेंट की व्यवस्था लागू की. इसके तहत प्रभावशाली लोगों को एकमुश्त रकम लेकर जमींदारी दी जाती थी, जो किसानों से लगान वसूलते थे. इस व्यवस्था में किसानों को जमीन का मालिकाना हक नहीं होता था और अंग्रेजों का सीधा संबंध किसानों से नहीं होता था. वहीं, महाराष्ट्र और ब्रिटिश शासन वाले पूरे दक्षिणी भारत में रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू थी. इसमें जमीन का मालिक किसान होता था और सरकारी कर्मचारी किसानों से सीधे लगान यानी मालगुजारी वसूलते थे.

जमीन का मालिक होने के कारण दक्षिण भारत के किसानों की स्थिति उत्तर भारतीय और बंगाल के किसानों से अलग थी. वे जमीन बेच सकते थे और इस तरह मिले रुपयों से अपना काम शुरू कर सकते थे. इस वजह से रैयतवाड़ी व्यवस्था वाले इलाकों में किसान और खेती से जुड़े समुदायों में एक मध्य वर्ग भी बना. यही वर्ग सामाजिक परिवर्तन के लिए प्रयत्नशील हुआ.

जाति मुक्ति आंदोलन के लगभग सभी नेता इसी मध्यवर्ग से थे, जिनके आगे आने में भूमि संबंधों का योगदान रहा. जिन नेताओं के नाम ऊपर लिखे गए हैं, वे सभी समृद्ध किसान, या व्यवसायी या सरकारी ठेकेदार थे. एकमात्र अपवाद डॉ. आम्बेडकर थे, जिनकी समृद्धि का कारण उनके दादा और पिता का ब्रिटिश फौज में होना था.

जमीन संबंधों का असर नीची और मझोली करार दी गई जातियों की शिक्षा, खासकर अंग्रेजी शिक्षा पर भी पड़ा. ये बात भी महत्वपूर्ण है कि फुले से लेकर आम्बेडकर और पेरियार तक जाति मुक्ति के नायकों को इंग्लिश का अच्छा ज्ञान था.

प्रोफेसर राजेश कोचर अपनी किताब ‘English Education in India, 1715-1835: Half Castes, Missionary and Secular Stages,’ में लिखते हैं कि– ‘बंगाल में सरकार और किसानों के बीच में जमींदार बिचौलिया थे. यहां सरकार अंग्रेजी शिक्षा का बंदोबस्त तभी करती थी, जब भारतीय इसकी मांग करते. वहीं मुंबई जैसे रैयतवाड़ी व्यवस्था वाले इलाकों में ब्रिटिश सरकार की दिलचस्पी किसानों को भारतीय भाषा और इंग्लिश में शिक्षित करने में थी, ताकि सरकार के साथ उनका संवाद रहे और वे अपना हिसाब-किताब रख सकें.’

गहन शोध और सरकारी व गैर-सरकारी दस्तावेजों के अध्ययन के आधार पर प्रोफेसर कोचर बताते हैं कि ईसाई मिशनरियां पहले गरीबों और हिंदुओं की वंचित जातियों के बच्चों को इंग्लिश शिक्षा देती थीं. इन मिशनरियों में डॉ. विलियम कैरी प्रमुख थे. उनके सिरामपुर मिशनरी के एक समय 110 स्कूल चल रहे थे. लेकिन बाद में अन्य प्रमुख मिशनरी एलेक्जेंडर डफ के नेतृत्व में इस नीति को बदल दिया गया. नई नीति के तहत अंग्रेजी शिक्षा उच्च जाति के लड़कों को दी जाने लगी और खास तौर पर ये कोशिश की गई कि हिंदू भावनाओं को ठेस न पहुंचाई जाए. आज भी भारत में खासकर प्रोटेस्टेंट मिशन स्कूल इसी ‘डफ मॉडल’ पर चल रहे हैं.

इसके अलावा अंग्रेजों ने खासकर बंगाल में प्रभावशाली लोगों को प्रेरित किया कि वे अपने स्कूल और कॉलेज चलाएं, जिनमें इंग्लिश में शिक्षा दी जाए. इनमें से कई स्कूलों में शिक्षक और प्रिंसिपल यूरोप के थे. लेकिन इन स्कूलों में वंचित जातियों का प्रवेश मना था. इसकी वजह मुख्य रूप से खान-पान और छुआछूत की पाबंदियां थीं.

खासकर बंगाल में इस तरह जो पढ़ा-लिखा मध्य वर्ग बना, उसने नवजागरण तो किया, लेकिन वह अपनी जातियों का नवजागरण था. सती और विधवा विवाह निषेध आदि उच्च जातियों की समस्याएं थीं. नवजागरण में वंचित जातियों का कोई सवाल कभी शामिल ही नहीं हुआ.

इस तरह ब्रिटिश शासन और ईसाई मिशनरियों की नीतियों की वजह से उत्तर भारत और बंगाल की किसान और खेती पर निर्भर जातियों और अछूत करार दी गई जातियों के पास न धन आया और न ही अंग्रेजी शिक्षा. ऐसी स्थिति में यहां पर फुले, आम्बेडकर या पेरियार के पैदा होने की कल्पना भी कैसे की जा सकती है?

बंगाल का नवजागरण जहां उच्च जातियों का नवजागरण था, वहीं दक्षिण भारत और महाराष्ट्र के नवजागरण के केंद्र में वंचित जातियां और किसान थे.

(लेखक पहले इंडिया टुडे हिंदी पत्रिका में मैनेजिंग एडिटर रह चुके हैं और इन्होंने मीडिया और सोशियोलॉजी पर किताबें भी लिखी हैं. व्यक्त विचार निजी हैं)

यह भी पढ़ें: भारत नहीं, कोलंबिया यूनिवर्सिटी में पढ़ाई जाती है डॉ. भीमराव आम्बेडकर की आत्मकथा