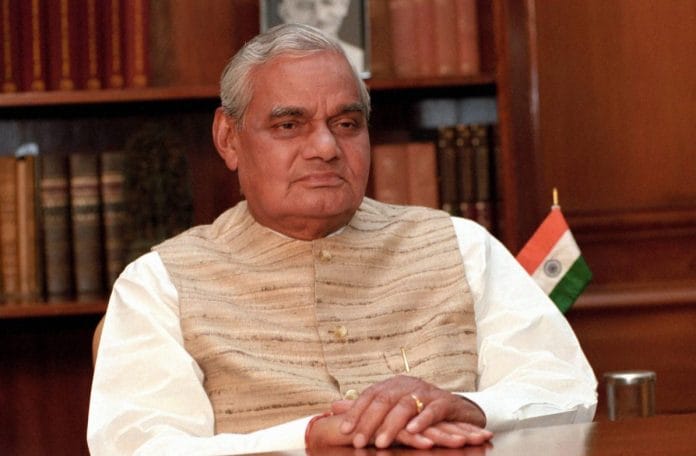

जब जगरनॉट प्रकाशन ने मुझे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जीवनी लिखने के लिए कहा था, तब शुरू में मैं हिचक रही थी. मैं सोच रही थी कि एक घोषित उदारवादी होने के नाते धर्म पर आधारित राजनीति से भीतर से असहमति रखने वाली मैं वाजपेयी की आरएसएस वाली विश्वदृष्टि में कोई दिलचस्पी न रखने के कारण क्या विषय के साथ उचित न्याय कर पाऊंगी? मन में यह सवाल भी उठ रहा था कि आज, नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली भाजपा के राज में भारत का जब कि घोर ध्रुवीकरण किया जा चुका है, तब भाजपा के प्रथम प्रधानमंत्री पर किताब लिखूं तो कहीं मुझे ‘बिकी हुई’ तो नहीं मान लिया जाएगा?

विडंबना यह है कि जब मैं वाजपेयी के जीवन और विचारों की गहराई में गई, मैंने पाया कि मेरा उदारवादी नजरिया वास्तव में इस शख्सियत को समझने में मेरी एक ताकत साबित हुआ. अपने विषय को मैंने एक शंकालु की नज़र से देखना शुरू किया, बिना किसी सम्मान भाव के. और उन्हें समझने में मुझे इंदिरा गांधी (जिन पर मैंने पहली जीवनी लिखी थी) को समझने से ज्यादा कड़ी मेहनत करनी पड़ी. मैंने पाया कि मैं वाजपेयी के सम्मोहक, मज़ाकिया व्यक्तित्व की ओर खींचती गई, हालांकि वे प्रायः जो सांप्रदायिक राजनीति करते थे, उससे मुझे झटका लगता था.

यह भी पढ़ें: दलितों में मायावती के प्रति माया-मोह अभी बाकी है और अब BJP भी उनमें पैठ बना रही है

असली वाजपेयी

जिस वाजपेयी की खोज मैंने की वे परस्पर विरोधी बातें करने वाले, चतुर, चौकस, कूटनीतिक, महत्वाकांक्षी नेता थे, जो आत्मविश्वास से भरे थे. अपने पिता के चहेते पुत्र, वाजपेयी हमेशा इस विश्वास से भरे रहते थे कि नियति ने उन्हें बड़े कामों के लिए चुना है और उन्हें यह समझने में जरा भी वक्त नहीं लगता था कि उनका राजनीतिक लाभ किस बात में है.

मेरी खोजबीन से एक पेचीदा तस्वीर उभरती है, एक ऐसे शख्स की तस्वीर, जिसके मानस पिता हिंदू वर्चस्ववाद के पुरोधा और आरएसएस प्रमुख एम.एस. गोलवलकर और जनसंघ के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे, जो जवाहरलाल नेहरू का भी घोर प्रशंसक था, हिरेन मुखर्जी सरीखे कुलीन तथा ऑक्सफोर्ड में पढ़े कम्युनिस्ट को अपने दोस्तों में गिनता था और जीवन भर आरएसएस के साथ रस्साकशी का खेल खेलता रहा.

वाजपेयी हिंदू राष्ट्रवाद के लक्ष्य में विश्वास रखते थे लेकिन आधुनिक संसदीय लोकतंत्र में भी गहरी आस्था रखते थे और दोनों का आदर्श प्रतीक बनने के लिए जीवन भर कभी निरर्थक तो कभी सार्थक संघर्ष करते रहे.

उनकी राजनीति को भी मूल रूप से आज़ादी के बाद के पहले दो दशकों में कांग्रेस के सर्वव्यापी प्रभुत्व ने आकार दिया: नेहरू-गांधी के नेतृत्व में इस भीमकाय समूह को चुनौती देने की हताश कोशिशों में वे कुछ भी करने को तैयार रहे, सांप्रदायिकता की आग से खेलने के लिए भी.

यह भी पढ़ें: क्या BJP के लिए अखिलेश यादव की ‘नई सोशल इंजीनियरिंग’ की काट खोज पाना बहुत आसान होगा?

मोदी के विपरीत, एक संसदवादी

जब मैंने 2019 में किताब लिखनी शुरू की तब जाहिर है, नरेंद्र मोदी छाये हुए थे. वाजपेयी पर आज किताब लिखने वाले के लिए मोदी एक चुनौती के रूप में खड़े हैं. भाजपा के इन दो प्रधानमंत्रियों के बीच तुलना स्वाभाविक ही है. मुझे साफ नज़र आ गया कि इन दोनों के बीच कितना नाटकीय अंतर है. वाजपेयी ने भगवा राजनीति को सामान्य और वैध जरूर बनाया होगा मगर वे मोदी की तरह केंद्रीकरण करने वाले अधिनायकवादी या ‘वन मैन शो’ वाले नहीं थे.

भाजपा के प्रथम प्रधानमंत्री सबसे पहले एक अटूट संसदवादी थे. उनके राजनीतिक जीवन ने 1950 और 1960 के दशकों में आकार लिया, जो भारतीय संसद का स्वर्ण युग था. जिस दिन उन्होंने संसद में कदम रखा उसी दिन से संसदीय मर्यादाएं और प्रथाएं उनके खून में समाहित हो गईं. वे लोकसभा (और कभी-कभी राज्य सभा) के वाजपेयी थे. संसद में वे इस तरह नियमित हाजिर रहते थे कि उनके साथ काम करने वाले अफसर अक्सर कहा करते कि प्रधानमंत्री तो हमेशा सदन में ही बैठे रहते हैं. यहां तक कि वे सांसदों के निजी विधेयक पर चर्चा भी सुनते थे.

इसलिए, वाजपेयी की उदारवादी जीवनीकार के रूप में मेरी दिलचस्पी उनके ‘राष्ट्रवादी’ परमाणु परीक्षणों या आर्थिक उदारीकरण पर उनके ज़ोर देने की प्रशंसा करने में नहीं थी. बल्कि मैं इस सवाल का जवाब खोजने लगी कि वाजपेयी जैसे संवैधानिक लोकतंत्रवादी ने खुद को आगे बढ़ाने और अपनी पार्टी को सत्ता में बैठाने के लिए राम मंदिर आंदोलन का संदिग्ध इस्तेमाल क्यों किया.

इसके ठीक उलट, मोदी के दौर में हम संसद का दुखद अवमूल्यन देख रहे हैं. विपक्ष से संवाद करने की लगभग कोई कोशिश नहीं की जाती, बार-बार स्थगन और हंगामा होता रहता है. वाजपेयी के दौर में यह सोचा भी नहीं जा सकता था कि अनुच्छेद 370 को रद्द करने या नागरिकता कानून में संशोधन या कृषि कानून जैसे बेहद विवादास्पद कानूनों को संसद में बिना बहस के जबरन पास करवाया जा सकता था.

आज, वाजपेयी की पार्टी ‘विपक्ष-मुक्त भारत’ या विपक्ष को नष्ट कर देने की बात कर रही है, जीवनभर विपक्ष के रहे वाजपेयी इस तरह के अपमानजनक जुमलों का इस्तेमाल करने में खुद को असमर्थ महसूस करते. उनकी सरकार में उनके करीबी सहयोगियों में समाजवादी नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री जॉर्ज फर्नांडिस थे, जिन्हें आज शायद ‘राष्ट्र विरोधी’ कहा जाए. वाजपेयी विपक्ष का मुंह नहीं बंद करते थे बल्कि हमेशा उसकी ओर हाथ बढ़ाते थे, भले ही आरएसएस के दत्तोपंत ठेंगड़ी और के.एस. सुदर्शन जैसे अपने साथी ही उन पर खुला हमला करते थे.

मुझे यह बात भी मार्के की लगी कि वाजपेयी की कार्यशैली, प्रधानमंत्री मोदी की कार्यशैली से एकदम अलग थी. मोदी के विपरीत, वाजपेयी टीम के साथ खेलने वाले खिलाड़ी थे और अपनी मजबूत शख्सियत रखने वाले अपने मंत्रियों को काम करने की आज़ादी देते थे. उन्होंने आर्थिक सुधारों को मेलजोल और आपसी सहमति के बूते आगे बढ़ाया.

न ही आलोचना के प्रति वे असहिष्णु थे. सदन में उन पर जोरदार हमले हुए लेकिन वे सदन में बैठे रहे. 1970 में इंदिरा गांधी ने उन पर ‘नग्न फासीवाद’ चलाने की कोशिश करने का खुला आरोप लगाया था, 1966 में भाकपा के इंद्रजीत गुप्त उन्हें ‘जाली’ कह चुके थे. अप्रैल 1999 में उन्होंने एक वोट से अपनी सरकार की हार कबूल कर ली थी. ऐसी हार को आज मोदी की भाजपा अस्वीकार्य मानेगी.

यह भी पढ़ें: उत्तराखंड में SCs ने ब्राह्मण रसोइये के खाने से किया इनकार, यह अस्पृश्यता कानूनों से है अधिक प्रभावी

उदारवादी जीवनीकार ने क्या देखा

एक उदारवादी जीवनीकार वह देख सकता है, जो भगवा समर्थक को नहीं दिख सकता, कि वाजपेयी नेहरू-गांधी परिवार के कितने बड़े प्रशंसक थे. मोदी के विपरीत, वे लुटियंस की दिल्ली के तथाकथित कुलीनों के खिलाफ युद्ध छेड़ने वाले, ‘भारतीय’ संस्कृति के योद्धा नहीं थे. वाजपेयी खुद दिल्ली वाले थे, बल्कि अपना पूरा राजनीतिक जीवन उन्होंने लुटियंस के बंगलों में बिताया.

नेहरू-गांधी से लेकर सिंधिया घराने तक भारत के सभी राजनीतिक घरानों के प्रति वे सम्मोहित थे. वे नेहरू को अपने नायक की तरह पूजते थे और बार-बार उन्हें उद्धृत किया करते थे. जब वे विदेश मंत्री बने तो ज़ोर देकर नेहरू की तस्वीर दोबारा विदेश मंत्रालाय में लगवाई. 1998 में, जब मैंने ‘आउटलुक’ की आवरण कथा के सह-लेखक के रूप में उन्हें ‘स्वदेशी नेहरू ’ नाम दिया था तब मुझे याद है कि वे बहुत खुश हुए थे.

इसके बाद बारी आती है, शराब-कबाब और खूबसूरत महिला कलाकारों की शोहबत से वाजपेयी के लगाव की, जिनमें से किसी के प्रति झुकाव संघ परिवार को मंजूर नहीं हो सकता है. लेकिन एक उदारवादी जीवनीकार के लिए, आनंद के प्रति वाजपेयी का मादक मोह और बिंदास निजी जीवन एक गैर-पारंपरिक, फक्कड़ किस्म की फितरत की मिसाल पेश करता था, जो संघ के शुद्धतावाद से मेल नहीं खाता था. ऐसा कोई सबूत नहीं मिलता कि वाजपेयी अपने घर में रोज कोई पूजा-पाठ करते थे. भाजपा के संस्थापक एक कट्टर या पवित्रतावादी हिंदू से ज्यादा एक उदारवादी और पश्चिमी रंग-ढंग वाले व्यक्ति थे.

वाजपेयी के एक उदारवादी जीवनीकार के तौर पर मैं यह भी देखती हूं कि संवैधानिक लोकतंत्र की कसौटी पर अक्सर वे कैसे विफल होते नज़र आते थे. उन्होंने अपनी यह विफलता 1992 में बाबरी मस्जिद विध्वंस के बाद सांप्रदायिक भाषण देकर साबित की. 2002 में भी वे तब विफल हुए जब वे दंगों में गुजरात सरकार की मिलीभगत के खिलाफ कार्रवाई करने से चूक गए. 1983 में असम में, 1970 में भिवंडी दंगों के दौरान भी उन्होंने भड़काऊ भाषण दिए और लोगों को यह कहकर उकसाया कि ‘अब हिंदू मार नहीं खाएंगे.’

लेकिन एक सच इसके उलट भी है. सरकार बनाते ही 1999 में वे बस पर सवार होकर पाकिस्तान गए और कभी युद्ध की घोषणा न करने की कसम खाई. 2003 में, श्रीनगर में खालिस उर्दू में भाषण देते हुए उन्होंने कश्मीर में ‘इंसानियत’ बहाल करने का वादा किया.

इन सभी कारणों से संघ परिवार के कट्टरपंथी वाजपेयी को ‘आधा कांग्रेसी’ कहते हैं क्योंकि वे भाजपा को लोकसभा में कभी 200 से ज्यादा सीटें नहीं जिता पाए और राम मंदिर के मामले में भी ढुलमुल रवैया अपनाया. धुर वामपंथी उन्हें उदारवादी मुखौटा पहने कट्टरपंथी कहकर उन पर हमला करते थे. लेकिन दोनों खेमे वह चीज नहीं देख पाते जो एक उदारवादी जीवनीकार को दिखता है कि वाजपेयी हिंदू राष्ट्रवाद के जिन्न को संसदीय लोकतंत्र की बोतल में कैद करने की जद्दोजहद में जुटे रहे. उनमें खामियां थी, कई तरह से वे कमजोर भी थे और उन्होंने स्वार्थपरक राजनीति की लेकिन बहुरंगी समूहों को साथ लेकर चलने की और अपने विरोधियों के साथ संवाद शुरू करने की कोशिश कभी नहीं छोड़ी.

किताब का अंतिम ड्राफ्ट तैयार करते हुए मुझे एहसास हुआ कि वाजपेयी का जीवन एक महत्वपूर्ण उदारवादी सिद्धांत को प्रतिबिंबित करता है- अपने से असहमत लोगों के साथ भी मित्रता स्थापित करने की हमारी क्षमता को. उनका बहुआयामी, परस्पर विरोधी व्यक्तित्व सभी तरह के लोगों के सामने शायद खुद-ब-खुद खुल जाता था. यही वजह है कि आज प्रतिद्वंदी प्रतिध्वनियों के बीच फंसे भारत को अटल बिहारी वाजपेयी की कहानी जरूर पढ़नी चाहिए.

(सागरिक घोष पत्रकार, स्तंभकार और लेखिका हैं. उनकी प्रकाशित किताबों में- इंदिरा: भारत की सबसे शक्तिशाली प्रधानमंत्री (जगरनॉट) और व्हाई आई एम ए लिबरल (पेंगुइन) है. व्यक्त विचार निजी हैं)

(इस लेख को अंग्रेज़ी में पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें)

यह भी पढ़ें: हिंदू राष्ट्रवाद की विचारधारा तले अटल-आडवाणी की ‘जुगलबंदी’ और नरेंद्र मोदी का भारतीय राजनीति में उदय