डॉनल्ड ट्रंप के दिमाग का मनोवैज्ञानिक विश्लेषण इन दिनों दुनियाभर में जबरदस्त धंधा बन गया है. भारत में हम लोग भी इसमें अपनी तरफ से योगदान दे रहे हैं. इस पूरे धंधे का एक ही लक्ष्य है—उन्हें दो साल और किस तरह झेला जाए. उनका इलाज तो किया नहीं जा सकता, किसी के पास उनके लिए दवा की कोई गोली या कोई उपचार तो है नहीं. भारत को उनकी औद्योगिक स्तर की विवेकहीनता से बचने का तरीका खोजना है.

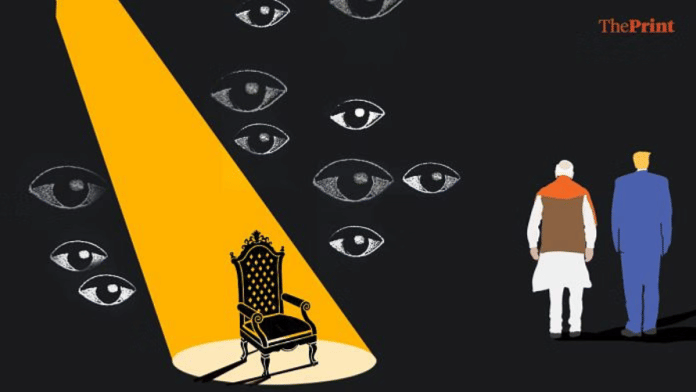

सोशल मीडिया वाली ट्रंपियन कूटनीति से अपनी रक्षा करने के लिए सबसे पहले हमें अपने सत्तातंत्र के अंदर के विमर्श में जो विरोधाभास हैं उनका विश्लेषण करना होगा. यहां सत्तातंत्र का मतलब सिर्फ मोदी सरकार नहीं है बल्कि सार्वजनिक विमर्श में उसका जो समर्थक आधार है वह भी शामिल है. इस आधार में सोशल मीडिया से लेकर टीवी पर चर्चाओं में भाग लेने वाले भी और विश्लेषणात्मक लेख लिखने वाले भी अपने महत्व के क्रम से शामिल हैं.

आप तब से शुरू कर सकते हैं जब 2014 की गर्मियों में मोदी सत्तासीन हुए थे. यह वह समय था जब यह सत्तातंत्र भारत के रणनीतिक, आर्थिक, राजनीतिक, और नैतिक दबदबे को उसकी पूर्णता तक पहुंचाने वाले एक ताकतवर नेता के 30 वर्षों से इंतजार के खत्म होने का जश्न मना रहा था. इस दबदबे को ‘व्यापक राष्ट्रीय शक्ति ‘, ‘कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल पावर (सीएनपीए)’ कह सकते हैं. चेतावनी की पहली घंटी तब बजी जब शी जिनपिंग की फौज दक्षिणी लद्दाख के चूमर इलाके में टहलने के लिए आ पहुंची. यह लगभग उसी समय हुआ जब मोदी अहमदाबाद में शी की खातिरदारी कर रहे थे. उनकी फौज ने आगे चलकर और बुरे कारनामे किए. वैसे, चीन के मामले में भारत दीर्घकालिक नजरिया रखता रहा है.

बहरहाल, यहां मूड बुलंद था. इस नई दुनिया में भारत ने एक ऐसी ताकत के रूप में कदम रख दिया था जिसकी अनदेखी नहीं की जा सकती और जो उसे बहुध्रुवीकरण और बहु-गुटबंदी का पाठ पढ़ा रहा था. रणनीतिक मामलों का कोई पश्चिमी विद्वान अगर भारत को एक ऐसा ताकतवर देश बताता जिसकी दशा बदलती रहती है, तब जवाब यह दिया जाता कि नींद से जाग जाइए, यह तुर्की या ब्राज़ील नहीं है, हम महाशक्ति बन चुके हैं, लगभग पूरी तरह.

चरम स्थिति 2023 में आई, जिस साल जी-20 का आयोजन हुआ. इस समय तक दुनिया में भारत के ही चर्चे होने लगे थे. जल्दी ही वह दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रहा था, ‘क्वाड’ की धुरी बन गया था, इस सबसे भी ज्यादा उल्लेखनीय बात यह थी कि हम किसी संधि से बंधे नहीं थे. हम उन महज चार देशों में शुमार थे, जो चीन की आंखों में आंखें डालकर देख सकता था और जिसने अपनी 3,488 किमी लंबी सीमाओं पर अपने एक लाख सैनिकों को तैनात कर रखा था.

भारत अंततः अपनी ताकत का प्रदर्शन कर रहा था, जो अपने चरम पर तब दिखा जब भारत मंडपम में मोदी से हाथ मिलाने और गले लगने के लिए जी-20 देशों के शासनाध्यक्ष कतार में खड़े नजर आए. भारत दुनिया को और खास तौर से पश्चिम को उपदेश पिला रहा था. यूरोप खास तौर से निशाने पर था— कुछ तो रूस के साथ हमारे संबंधों के उग्र समर्थन के कारण और कुछ इसलिए भी कि उसने अपने समर्थकों के आधार के साथ अच्छा तालमेल किया. यह सब मिलकर सत्तातंत्र के विरोधाभास के दो ध्रुवों का पहला ध्रुव बनाता है.

दूसरा ध्रुव तब उभरता है जब जी-20 शिखर सम्मेलन में अमेरिका, कनाडा और दबे रूप से ब्रिटेन के साथ रिश्ते में खटास उभरती है. निज्जर-पन्नु मसले की छाया उभरी, लेकिन ट्रूडो के कनाडा को छोड़ किसी ने कोई हंगामा नहीं खड़ा किया. पहला खुला झटका तब लगा जब तत्कालीन अमेरिकी राजदूत एरिक गार्सेटी ने घोषणा की कि जो बाइडन को नई दिल्ली में जनवरी में होने वाले क्वाड शिखर सम्मेलन के लिए आमंत्रित किया गया है और गणतंत्र दिवस की परेड में मुख्य अतिथि बनने का भी न्योता दिया गया है. उन्होंने इसे रद्द कर दिया, तो फ्रांस के राष्ट्रपति ने हमें शर्मिंदगी से बचा लिया.

इस समय तक हमारा विरोधाभास उभर आया था और उसमें वृद्धि हो रही थी. इस सबको जानबूझकर उठाए गए उग्र कदम के रूप में देखा गया. एक दशक तक यही धारणा बनी रही कि पश्चिमी खेमा भारत को एक महत्वपूर्ण, अपरिहार्य रणनीतिक सहयोगी मानता है. चीन के साथ उत्तर-पश्चिमी और पूर्वी सेक्टरों में तनाव के दौरान अमेरिकी मदद की खामोश स्वीकृति भी उभरी.

अपनी ताकत को अब फिर से याद किया जाने लगा. पश्चिम हमारे प्रति उग्र रवैया रखता है, वह ‘आत्मनिर्भर भारत’ के उत्कर्ष को मंजूर नहीं कर सकता, वह हमारी जड़ों को सुखा देना, शाखाओं को तोड़ देना और हमें बोन्साई बना देना चाहता है. पश्चिम हमें अपने बराबर मानेगा, यह सोचना खुद को धोखे में रखना है. एक दशक तक तो हम खुद को उनका अपरिहार्य, अनिवार्य, स्वाभाविक सहयोगी मान कर खुश होते रहे लेकिन सत्तातंत्र की बड़ी जमात में अब इंदिरा युग वाली चिढ़ उभरने लगी थी.

रूस से तेल की खरीद को चुपचाप एक स्वाभाविक प्रक्रिया, प्रतिबंध के तहत निर्धारित कीमत पर व्यावहारिक खरीद मान लेने की जगह इसे अपनी रणनीतिक स्वायत्तता के प्रमाण के रूप में उछाला गया. यह खरीद एक स्मार्ट व्यावसायिक फैसला था. इस मामले में ज्यादा स्मार्ट कूटनीति की जरूरत नहीं थी. सच कहा जाए तो पश्चिम के प्रति अक्खड़पन और ठेंगा दिखाने का भाव हमारे राजनयिकों या नेताओं की देन नहीं है बल्कि यह भाजपा के कुल सोच और वातावरण की देन है. यह वैसा ही है, जैसे यह कहा जाए कि हम भी चीन की तरह उनके मुक़ाबले में खड़े हो सकते हैं.

पिछले साल लगभग इसी समय, पीड़ित होने का भाव इससे पहले के जोश पर हावी होने लगा था. शेख हसीना के पतन के लिए अमेरिका, उदारवादी प्रतिष्ठानों, और क्लिंटन-ओबामा के ‘डीप स्टेट’ (गुप्त मंडली) को जिम्मेदार बताया जाने लगा. लेकिन उन सबने निश्चित ही अपने हिसाब से लोकतांत्रिक शक्तियों की उसी तरह मदद की जिस तरह ‘अरब स्प्रिंग’ (अरब विद्रोह) की की थी, बेशक काफी कम सक्रियता से. इसने मोदी के सत्तातंत्र को इसलिए भी ज्यादा नाराज कर दिया, क्योंकि यह उस आम चुनाव के आठ सप्ताह के अंदर ही हो गया था जिसमें उसकी सीटों का आंकड़ा 240 पर आकर रुक गया था. मान लिया गया कि ‘पूरी दुनिया’ फिर से अपनी चाल चलने लगी थी और मोदी को कमजोर करने में जुट गई थी.

इसने दो तरह से हमें नुकसान पहुंचाया. एक तो यह कि 1998 के बाद 25 वर्षों में हमने अमेरिका से नये रिश्ते जोड़ने के लिए जो निवेश किए वे सब बेकार गए. दूसरे, हम इतने नाराज हो गए, खुद को इतना प्रताड़ित मानने लगे कि यह समझने की कोशिश करना भूल गए कि हमारी कूटनीति और हमारी बुद्धि इतनी आसानी से कैसे हार गई. भारत ने बांग्लादेश में भारी निवेश किया था, और यह केवल व्यापार, बिजली के क्षेत्र में नहीं था, बल्कि दोनों देशों ने सीमा समझौता भी बहुत खुले दिल से किया था. खुदा के लिए, भारत हर साल 20 लाख से ज्यादा बांग्लादेशियों को वीसा जारी कर रहा था. किसी को यह भनक नहीं लगी कि हसीना कितनी अलोकप्रिय हो गई थीं, कि एक तूफान आने वाला था.

कड़वी हकीकत यह है कि आक्रामक शक्तियों ने ढाका में जब हमें पछाड़ दिया था, तब बांग्लादेश (हसीना विरोधी नेटवर्क) और पाकिस्तान दोनों अमेरिका से हमारी तुलना में कहीं बेहतर तरीके से निबटा. यह तब था जब हम अमेरिका में प्रवासी भारतीयों के उत्कर्ष का जश्न मनाते रहे हैं, टॉप सीईओ के पदों पर और अमेरिकी राजनीति के कुछ सितारों में भारतीय मूल के व्यक्तियों की गिनती करते रहते हैं. ये हस्तियां हमारी बड़ी पैरोकार बनें, इसके लिए हमारी कूटनीति को उन्हें जोड़ने की कोशिश करनी पड़ेगी. लेकिन हमारा व्यवहार अनुचित और लापरवाही भरा है, और लगभग अहंकार है.

इसका नतीजा यह है कि आप ठुकराए गए प्रेमी की तरह फुंफकारते हैं. इस परिदृश्य में अमेरिका एक उग्र सुपरपावर है, और हमें अपने बूते अपनी लड़ाई लड़नी है. पाकिस्तान दुश्मन है, जिसे चीन उधार लिये हुए एक छुरे की तरह इस्तेमाल कर रहा है और उससे हम पर वार करता है, और रूस कमजोर पड़ चुकी महाशक्ति है.

हर कोई हमारे खिलाफ है. अल्लामा इकबाल चाहे जैसे भी थे, उन्होंने भी लिखा: ‘सदियों रहा है दुश्मन, दौरे-ज़माना हमारा’. लेकिन कोई बात नहीं, हम अकेले लड़ेंगे. पहले भी लड़ चुके हैं. हम गहरी देशभक्ति से भरे हैं. ‘स्वदेशी जागरण मंच’ ऐलान कर चुका है कि वह लड़ने को तैयार है. ट्रंप को क्या मालूम?

यह हमारे विरोधाभास का दूसरा, प्रमुख पहलू है. अफसोस की बात यह है कि हम गहरी सांस लिये बिना, नई हकीकत का आकलन किए बिना और उसका माकूल जवाब दिए बिना पीछे छलांग लगा चुके हैं. संसद में हुई बहस ने साफ कर दिया कि हम अभी भी शीतयुद्ध वाले नारों में उलझे हैं. उदाहरण के लिए, मध्यस्थता वाले मामले को लें. सरकार इसे यह कबूल करके निबटा सकती थी कि 1987 के बाद भारत-पाकिस्तान के बीच जो भी संकट पैदा हुआ उसमें विदेशी ताकतों ने पाकिस्तान की ओर झुकाव रखते हुए मदद की. विदेशी भागीदारी हमेशा होती रही लेकिन शिमला समझौते के बाद कश्मीर मसले पर किसी ने मध्यस्थता नहीं की. वाजपेयी ने इसे बढ़िया नाम दिया था— सहूलियत.

पाकिस्तान को सदबुद्धि देने और उसे खुद को विनाश से बचाने की सलाह देने के लिए ट्रंप को धन्यवाद दिया जाता तो इससे मोदी सरकार को कोई नुकसान नहीं पहुंचता. ट्रंप को झूठा बताने के संकेत देने की जगह सरकार संसद में यह बयान दे सकती थी.

ऐसा क्यों नहीं हुआ? क्योंकि राहुल गांधी ने संघर्ष विराम होने के चंद घंटे के भीतर ही पहला वार कर दिया कि सरकार ने मध्यस्थता स्वीकार की. जैसा कि हमने इस कॉलम में लिखा था, मोदी सरकार राहुल को जवाब न दे, यह हो ही नहीं सकता. वे सरकार को अपना एजेंडा बदलने के लिए अक्सर उकसाते रहते हैं. यह सब पीड़ित होने के गहरे भाव में और इजाफा ही करता है. यह तब है, जब असली सत्तातंत्र, प्रधानमंत्री, विदेश मंत्री, वाणिज्य मंत्री खामोश हैं, विवेक का प्रयोग करते हुए ट्रंप के पांसे की अनदेखी कर रहे हैं और परदे के पीछे बातचीत चला रहे हैं. लेकिन इनके समर्थकों के बीच जो धारणा व्याप्त है वह खुद के लिए ही चुनौती खड़ा करने वाली है. यही इस सत्तातंत्र के अंदर का दोहरापन है.

(नेशनल इंट्रेस्ट को अंग्रेज़ी में पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें)

यह भी पढ़ें: एक दिन रणनीतिक साझेदार, अगले दिन सिरदर्द: भारत ट्रंप्लोमैसी से कठिन सीख ले रहा है