लद्दाख में पिछले साल घुसपैठ और इसके साथ वास्तविक नियंत्रण रेखा (एलएसी) पर तनाव बढ़ने के बाद से भारत में तमाम तरह के ज्ञानी टीकाकार 1962 और बाद के संदर्भों में चीन की रणनीति की व्याख्या करने में जुटे हुए हैं. लेकिन इन सबके बीच न तो 1962 से पहले भारत की सीमा क्षेत्र संबंधी नीति की खास चर्चा हो रही है और न उन लोगों की जिन्होंने सिर्फ दूर स्थित राजधानी से अपनी नीति नहीं थोपी बल्कि उन क्षेत्रों से रिश्ते बनाने की कोशिशें की.

उस युग में सीमा नीति को स्वरूप प्रदान किया था ‘इंडियन फ्रंटियर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस’ (आईएफएएस) ने, जिसे अब भंग कर दिया गया है. यह उन प्रशिक्षित अधिकारियों का स्पेशल काडर था, जो सीमावर्ती इलाकों में तैनात किए जाते थे और भारत-चीन सीमा पर स्थित ‘नेफा’ यानी नॉर्थ-ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी (आज का अरुणाचल) एवं अन्य इलाकों की निगरानी करते थे.

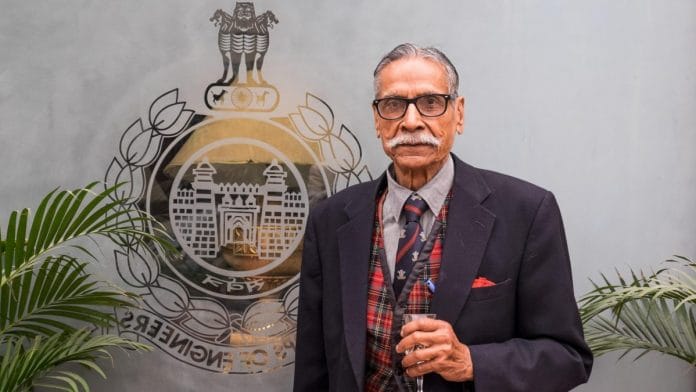

आईएफएएस का गठन प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने 1950 के दशक के शुरू में किया था. विदेश सचिव इसके अध्यक्ष होते थे और जो चुनिंदा अधिकारी इस काडर में शामिल किए जाते थे वे आईएफएस, आईएएस और आईपीएस जैसे सेवाओं से आते थे. उन्हें बारी-बारी से जनजातीय इलाकों और दूतावासों में तैनात किया जाता था. मेरे दादा मेजर कृष्ण चंद्र जौहरी (केसीजे), जिनका निधन 31 दिसंबर 2020 को हो गया और जिनकी याद में मैं यह लेख लिख रही हूं, उन 14 लोगों में थे जिन्हें आईएफएएस के पहले बैच के लिए चुना गया था. वे सब सेना से आए थे.

हालांकि आईएफएएस को 1968 में भंग कर दिया गया लेकिन इसके पीछे जो मूल अवधारणा थी उसे आज याद किया जाना चाहिए क्योंकि सीमावर्ती क्षेत्र आज खुद को उपेक्षित महसूस करते हैं. यह मैंने इन क्षेत्रों के अपने सघन दौरे में महसूस किया. इस अलगाव को हमेशा समझने की कोशिश नहीं की गई जिसके चलते सीमा संबंधी मसला और जटिल होता गया है.

यह भी पढ़ें: किसानों के समर्थन में राहुल लेकिन अमरिंदर आंदोलन खत्म करने को ‘आतुर’, सुलह के लिए सिंघु बॉर्डर पर तैनात किए अधिकारी

समय के साथ मजबूत हुआ रिश्ता

अपने समय के कई लोगों की तरह केसीजे भी स्वतंत्रता आंदोलन के नेताओं के आदर्शों के प्रति आकर्षित थे और इलाहाबाद में अपनी जमती वकालत छोड़कर इस आंदोलन में शामिल हो गए थे. आज़ादी के बाद वे भारतीय सेना में भर्ती हो गए और बंगाल सैपर के रूप में इंजीनियर कोर में काम करने लगे. उनकी पहली तैनाती कश्मीर में हुई और फिर उन्हें नेफा भेजा गया, जहां वे लगभग दो दशक तक रहे.

1953 में उन्हें आईएफएएस के लिए चुन लिया गया. यह एक ऐसी नौकरी थी जिसमें अपने क्षेत्र और उसके लोगों के बारे में समझ और उनसे संबंध बनाने की जरूरत थी. केसीजे में यह क्षमता पहले से मौजूद थी. उन्हें और उनके कैप्टन उटंकमोनी चकमा को सियांग सीमा डिवीजन की ज़िम्मेदारी सौंपी गई. अलोंग (आज का आलो) उनका बेस था. इस तरह उनके लिए एक ऐसे जीवन और करियर की शुरुआत हुई, जो जंगल केंद्रित भी था और अदभुत भी.

1950 और 1960 वाले दशक में केसीजे और उनकी पत्नी सुधा ने आज के अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, सिक्किम, भूटान और तिब्बत के दूरदराज़ के इलाकों में जीवन बिताते हुए अपनी सेवाएं दीं.

इसी दौरान इन दोनों का परिचय दिल्ली में दलाई लामा से हुआ. उन्हें 1950 के दशक के अंत में आईएएस अधिकारी पी.एन. कौल और मेजर एस.एल. छिब्बर के साथ तिब्बत में तैनात किया गया. नेहरू ने आईएफएएस सेवा को जो ज़िम्मेदारी सौंपी थी उसे केसीजे और सुधा ने बहुत गंभीरता से लिया और उस क्षेत्र के जनजातीय समूहों के साथ बहुत सदभाव और दोस्ती से काम आगे बढ़ाया.

मेरी दादी भी काफी लोकप्रिय थीं. वे जहां भी तैनात किए गए वहां उन्होंने स्कूल स्थापित किए और शिक्षण का काम भी किया. उनका मिशन चीनियों से टकराव मोल लेना नहीं था लेकिन ले. कर्नल राशिद यूसुफ अली और मेजर रालेगनाओ (बॉब) खठिंग तथा अन्य लोगों के साथ मिलकर उन दोनों ने सीमा क्षेत्र को न केवल अपना सहयोगी बनाया बल्कि कई प्रशासनिक तथा सामाजिक समस्याओं का सहानुभूति के साथ समाधान भी किया.

अलोंग से केसीजे को बर्मा की सीमा पर खोणसा और फिर 1961 में बोमडीला और तिब्बत के दूसरे संवेदनशील स्थानों पर भी तैनात किया गया. घोड़ों पर यात्रा करते हुए उन्होंने पूरे इलाके का नक्शा भी तैयार किया जिन पर मैंने 60 साल बाद बूम ला तक सफर किया.

यह भी पढ़ें: पाकिस्तान की बदहाल अर्थव्यवस्था और आंतरिक असंतोष के बावजूद, भारत को समझना होगा कि शायद ही 2021 में वो बाज आए

दलाई लामा से नज़दीकी

1950 के दशक के मध्य से चीनी आक्रमण जब तेज होता गया, तब केसीजे तिब्बत से निकलने वाले आखिरी भारतीयों में थे. उन्होंने न केवल यह व्यवस्था की कि सभी भारतीय वहां से सुरक्षित निकल जाएं बल्कि उन तिब्बतियों की भी मदद की, जो भारत में शरण लेना चाहते थे, खासकर तब जब यह सूचना आई कि दलाई लामा भारत जाने वाले हैं. गर्भवती सुधा ने राजनयिक सुविधा का लाभ उठाते हुए दलाई लामा और तिब्बत के लोगों की किताबें, दस्तावेज़, कलाकृतियां आदि भारत भिजवाने में काफी मदद की. वे सब आज धर्मशाला में संग्रहालय में प्रदर्शित हैं.

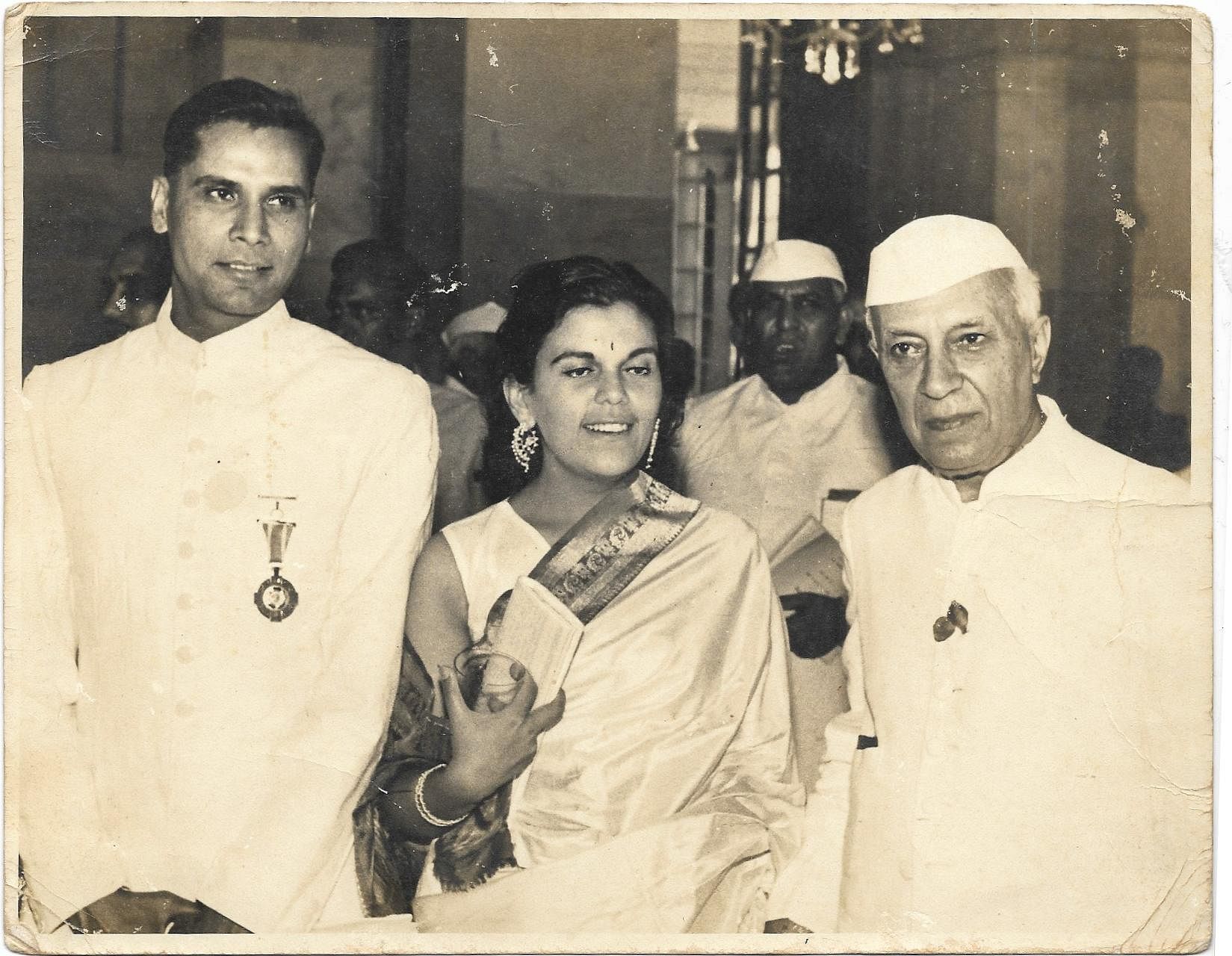

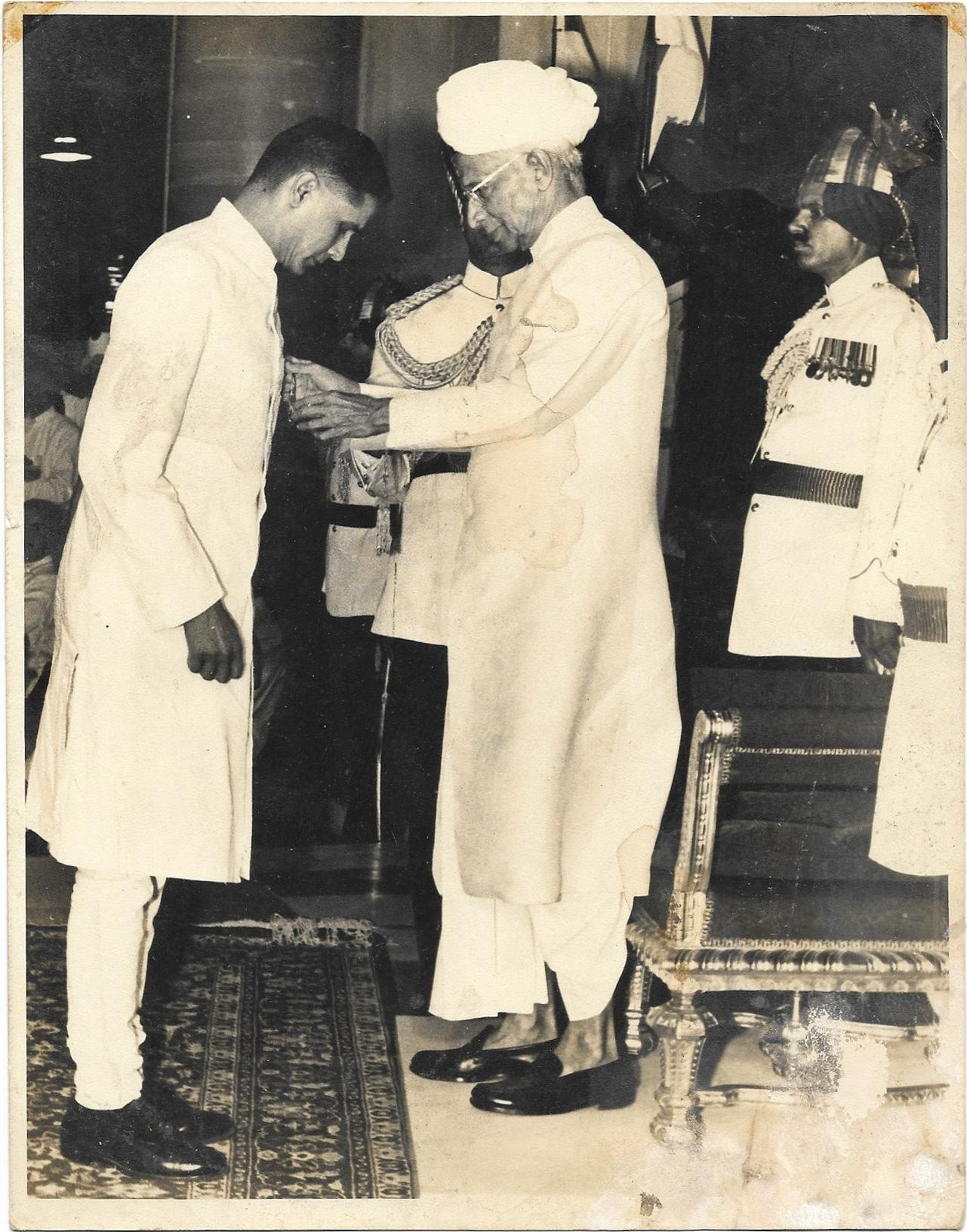

उस क्षेत्र से केसीजे का गहरा लगाव कभी कम नहीं हुआ और वे आखिरी दम तक राज्य सरकारों और नागरिकों की हर तरह की यथासंभव सहायता करते रहे. 1963 में तत्कालीन राष्ट्रपति एस. राधाकृष्णन ने उन्हें उनकी बहादुरी और उत्कृष्ट सेवाओं के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया, प्रधानमंत्री नेहरू ने उनका विशेष उल्लेख किया. मेरे दादा-दादी नेहरू से कई बार मिले और यातुंग और बोमडीला समेत कई जगहों पर उनकी मेजबानी भी की.

भूटान तथा सिक्किम में राजनीतिक सलाहकार के तौर पर और उत्तर तथा उत्तर-पूर्व के सीमावर्ती क्षेत्रों में कुल करीब 15 साल बिताने के बाद केसीजे अफगानिस्तान में प्रथम सचिव के तौर पर नियुक्त किए गए. वे 1960 के दशक के अंत से 1970 के दशक के प्रारंभिक सालों में उस देश के अनूठे दौर के गवाह रहे.

राजनीतिक रणनीति और उत्तरदायित्व की गहरी समझ आईएफएएस के अधिकारियों की मूल विशेषता थी और इसी क्षमता तथा विशिष्ट प्रशिक्षण के बूते केसीजे ने आईएफएस तथा आईएएस सेवाओं में कुशलता से काम किए. उत्तर-पूर्व में उनकी आखिरी नियुक्ति मणिपुर में ग्रामीण स्वयंसेवा बल के डिवीजनल ऑर्गनाइजर के रूप में की गई. बाद में 1970 के दशक में उन्हें गोवा का मुख्य सचिव बनाया गया जबकि राजधानी दिल्ली में भी उन्होंने कई पदों पर सेवाएं दीं.

बाद में जाना उनके बारे में

केसीजे ने असाधारण जीवन जिया. रूस और दूसरे पश्चिमी देशों की उनकी सरकारी यात्राओं के बारे में कई कहानियां और विवरण बताए जाते हैं, जिन यात्राओं के मकसद के बारे में हमें कभी पता नहीं चल पाया. उनके जीवन और करियर के कई दौर रहस्य की चादर में लिपटे रहे. 31 दिसंबर 2020 को वे कई राज अपने सीने में दबाए इस दुनिया से विदा हो गए, जिनमें यातुंग के इंडिया हाउस में कई सरकारी दस्तावेजों को चीनियों के हाथ में जाने से बचाने के लिए जला डालने या छिपा ले जाने के राज भी शामिल हैं. वे अंतिम सांस तक देश की सेवा और सुरक्षा के लिए प्रयत्नशील रहे.

मेरे दादा-दादी ने देश की कितनी सेवा की, इसका एहसास मुझे 2005 में जाकर हुआ. उस साल गर्मियों में मैं अपने परिवार और मित्रों के साथ अमेरिका से धर्मशाला आई थी, 14वें दलाई लामा से निजी भेंट करने के लिए. तिब्बत की निष्कासित सरकार के प्रतिनिधि हमसे मिलने के लिए पठानकोट आए और हमें सेना के गेस्ट हाउस में ले जाया गया.

दादा-दादी के साथ छुट्टियां बिताने का मतलब होता था सेना के गेस्ट हाउस या राज्य सरकार के भवनों में ठहरना, इसलिए पठानकोट में सेना के गेस्ट हाउस में ले जाया गया तब हमें कोई आश्चर्य नहीं हुआ. लेकिन अगले दिन दलाई लामा के साथ उनके बैठकखाने में अपने दादा-दादी को उनसे पुराने मित्रों की तरह बात करते, एक-दूसरे से बहस करते देखकर बहुत आश्चर्य हुआ. उनमें खूब हंसी-मज़ाक चल रहा था, वे तिब्बत और सिक्किम की कहानियां, अपने अनुभव सुना रहे थे और उथल-पुथल में फंसे अपने क्षेत्र और उनके लोगों के प्रति अपना लगाव जाहिर कर रहे थे.

मैं दूरदराज के इलाकों में रहने की मशहूर लोगों और दूतावासों, लोगों की सहायता करने और देश की सेवा करने की कहानियां सुन-सुन कर बड़ी हुई थी. उस दिन वे सारी दिलचस्प कहानियां जैसे सच हो गई थीं. वे कहानियां मैंने गर्मियों में पहाड़ों की सैर करते हुए या जाड़ों की धूप में घर के पीछे मैदान में खेलते हुए दादा से सुनी थीं, जब वे ढेर सारे अखबार पढ़ रहे होते या जब मैं बड़ी हो गई तब क्लब में सेना के इतने ही प्यारे लोगों के साथ शाम की ड्रिंक और गपशप में सुनी थीं.

जब मैं अपने जीवन में आगे बढ़कर सार्वजनिक नीति की दुनिया में काम करने लगी तब इन कहानियों के दूसरे अर्थ मुझे समझ आने लगे. जाहिर है, मैं उस दिन को कभी नहीं भूल पाऊंगी जब मैं दलाई लामा से मिली थी. कहानियां सुनाने वाले मेरे मज़ाकिया दादा उस दिन मेरे लिए एक गाइड और स्थायी प्रेरणा स्रोत बन गए थे क्योंकि मैं भी लगभग वैसे ही क्षेत्र में कदम बढ़ा चुकी थी.

(लेखिका कुबैरनेन इनीशियटिव की संस्थापक निदेशक और ट्रांसबाउंडरी वॉटर सिक्योरिटी और डिप्लोमेसी विशेषज्ञ हैं. उनका ट्विटर हैंडल है @theidlethinker. व्यक्त विचार निजी हैं)

(इस लेख को अंग्रेज़ी में पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें)

यह भी पढ़ें: मोदी सरकार का प्रस्ताव किसानों की समस्या का समाधान नहीं करते बल्कि उन्हें अड़ियल दिखाने की कोशिश है