2021 में भारत ने रूस से 2 अरब डॉलर मूल्य का कच्चा तेल खरीदा और 2024 में इस आंकड़े ने 53 अरब डॉलर तक छलांग लगा ली. इस तरह, भारत द्वारा आयात किए जाने वाले तेल में रूस से आयात तेल का अनुपात 40 फीसदी हो गया. आयातित तेल पर बुरी तरह निर्भर अर्थव्यवस्था वाले भारत को रूस से रियायती दर पर मिले तेल ने अर्थपूर्ण लाभ की पेशकश की.

नियत कीमत वाला कच्चा तेल रूस से खरीदने से किसी अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन नहीं होता, फिर भी अमेरिकी प्रशासन ने भारत पर दंडात्मक टैरिफ थोप दिया और भारत द्वारा किए जाने वाले आयात पर पहले से ही ऊंची टैरिफ में दोगुनी वृद्धि कर दी. भारत 27 अगस्त 2025 को जो टैरिफ दे रहा था उसमें 50 फीसदी की वृद्धि कर दी. इससे भारत, जिसने 2024 में 87 अरब डॉलर मूल्य के सामान का निर्यात अमेरिका को किया था, उसके निर्यातों पर बुरा असर पड़ा. इसके अलावा, यूरोपीय संघ (ईयू) पर भी दबाव पड़ा. भारत से रिफाइंड तेल के उत्पादों के बड़े खरीदार ईयू को दबाव में आकर भारत पर ‘सेकेंडरी’ आर्थिक प्रतिबंध लगाने पड़े. भारत ईयू को 7 अरब डॉलर मूल्य के रिफाइंड उत्पाद (‘विट्स’ के आंकड़े) और 77 अरब डॉलर मूल्य के कुल सामान का निर्यात करता है.

लेकिन हाल के दिनों में यह हिसाब-किताब बदल गया है. 22-23 अक्तूबर को अमेरिका ने रूसी कंपनियों, ‘रोस्नेफ्ट’ और लुकआयल’ पर नए आर्थिक प्रतिबंध लगा दिए, जिनके तहत शर्त यह लगाई गई कि गैर-अमेरिकी कंपनियां संबंधित लेन-देन में 21 नवंबर तक कमी लाएं. भारतीय फर्मों ने कह दिया है कि वे शर्त का पालन करेंगे.

इस लेख में चार सवाल उठाए गए हैं. भारत अगर रूस से कच्चा तेल खरीदता रहा तो उसके आर्थिक नतीजे क्या हो सकते हैं? इससे, भारत के अंदर किसे लाभ होगा, किसे हानि होगी? इसका भारत के दक्षिण एशियाई पड़ोसियों पर क्या आर्थिक असर पड़ेगा? और अब भारत के लिए क्या विकल्प हैं?

सिकुड़ते लाभ

रूस से तेल खरीदने से भारत को करीब 10 अरब डॉलर मूल्य के वार्षिक लाभ हुए. फरवरी में यूक्रेन-रूस युद्ध शुरू होने के बाद यूरल और ब्रेंट के कच्चे तेल की कीमतों के बीच अंतर करीब 25-30 डॉलर प्रति बैरेल तक का पड़ गया. 2024 के मध्य तक तेल की विश्व कीमत थोड़ी नरम पड़ी तो वित्त वर्ष 2024-25 में उक्त अंतर घटकर 2.5 डॉलर प्रति बैरेल तक पहुंच गया. भारतीय स्टेट बैंक की अगस्त की एक रिपोर्ट कहती है कि भारत अगर वित्त वर्ष 2026 में भी रियायती दर पर रूस से तेल खरीदता रहा तो उसके आयात बिल में करीब 9 अरब डॉलर की वृद्धि हो जाएगी.

ईयू को रिफाइनरी से होने वाले निर्यात पर ‘ऑपरेटिंग मार्जिन’ एक परोक्ष लाभ है. उदाहरण के लिए वित्त वर्ष 2023 और 2024 में रिलायंस की आय में ‘ऑपरेटिंग मार्जिन’ का हिस्सा बढ़ता गया और 2024 में यह 12.4 प्रतिशत हो गया और सितंबर 2025 में खत्म हुई तिमाही तक वित्त वर्ष 2022 की किसी तिमाही के आंकड़े के मुकाबले ऊंचा बना रहा. इसके अलावा, इस बात पर बहस हो सकती है कि सस्ते कच्चे रूसी तेल का फायदा भारत के उपभोक्ताओं को भी दिया गया या नहीं. उदाहरण के लिए भारत में डीजल की खुदरा कीमत 2012 से औसत विश्व कीमत से नीची रही है. और 2022 के बाद से अंतर बड़ा नहीं हुआ.

बढ़ती लागत, अमेरिकी को निर्यात में कमी

अमेरिका को किए जाने वाले निर्यात में कमी के कारण करीब 53 अरब डॉलर मूल्य के बराबर का नुकसान होने का अनुमान है. इस कीमत के दो तत्व हैं. पहला, हमारे ट्रेड सेंटीनेल-सीएसईपी “ट्रंप टैरिफ सिमुलेटर’ के मुताबिक, दंडात्मक टैरिफ लागू होने के कारण अमेरिका को भारत के निर्यातों में 31 अरब डॉलर के बराबर की कमी आ रही है क्योंकि व्यापार भारत से दूर हो रहा है. दूसरे, रूस से तेल खरीदने के कारण भारत पर प्रतिबंध न लगाए होते तो अमेरिका को उसके निर्यातों में करीब 22 अरब डॉलर के बराबर की वृद्धि हो गई होती और उसे ऊंचे टैरिफ वाले दूसरे देशों से व्यापार के दूर होने से फायदा होता.

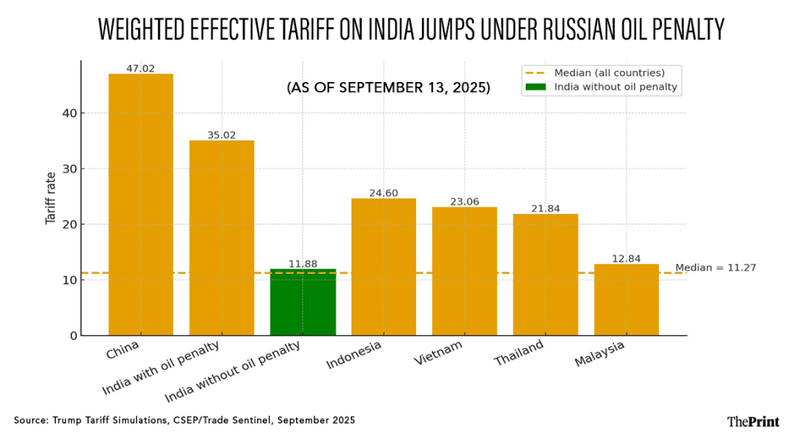

चार्ट 1 बताता है कि तेल पर दंडात्मक टैरिफ के साथ और उसके बिना प्रभावी तुलनात्मक टैरिफ दरें क्या होतीं. तेल को लेकर दंड न लागू न होता तो भारत का प्रभावी टैरिफ कई प्रतियोगियों से नीचे, 12 प्रतिशत के आसपास बना रहता. दंड के साथ टैरिफ तीन गुना बढ़कर करीब 35 फीसदी हो गया, जो चीन के बाद दूसरे सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंच गया.

यह गणित स्पष्ट है. रूसी तेल के कारण हुए लाभ के अनुमान को 10 अरब डॉलर के सबसे ऊंचे स्तर पर भी रखा जाए तो यह अमेरिका को किए जाने वाले निर्यातों में 53 अरब डॉलर के अनुमानित नुकसान के सामने अदना ही लगता है. यह नुकसान कुल 43 अरब डॉलर का है, जो भारत के प्रति व्यक्ति के हिसाब से 30 डॉलर का ठहरता है.

कुल नुकसान से शायद ज्यादा चिंता की बात दंडात्मक टैरिफ के परिणामों का वितरण है. सस्ते रूसी कच्चे तेल का ज्यादा लाभ जबकि पूंजी केंद्रित रिफाइनरियों (सरकारी और निजी) को मिला, निर्यातों के मोर्चे पर नुकसान से कामकाजी आबादी का बड़ा हिस्सा प्रभावित हुआ, जैसे गहना कारीगर, श्रिंप की खेती करने वाले, कपड़ा मिल मज़दूर, और मैनुफैक्चरिंग में लगे कामगार. ये कम मार्जिन देने वाली गतिविधियां हैं जिन पर टैरिफ में अंतर का बड़ा असर पड़ता है.

अमेरिका को होने वाले निर्यातों में नुकसान के कारण करीब 80 लाख तक प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार खत्म हो सकते हैं (भारत के लिए, ओईसीडी ट्रेड में कुल निर्यातों के लिए 2020 के रोजगार के मानकों पर आधारित). इसकी तुलना श्रम शक्ति में 15-29 आयुवर्ग के युवाओं की संख्या में वार्षिक वृद्धि से की जा सकती है. 2022 में भारत में 2.3 करोड़ बेरोजगार कामगार मौजूद थे. बेघर हुए कामगारों के संख्या में और वृद्धि समाज के लिए खतरनाक हो सकती है.

क्षेत्रों पर असर

भारत पर लगाए गए दंडात्मक टैरिफ की गूंज पूरे दक्षिण एशिया में होनी ही थी. भारत से व्यापार दूर जा रहा है तो इससे भारत को हो रहे नुकसान का फायदा उसके पड़ोसी देशों को मिल रहा है. भारत पर तेल के कारण दंड न लगाया होता तो नेपाल को छोड़ उसके बाकी पड़ोसियों को निर्यात में हिस्सेदारी न मिलती. नेपाल को केवल 10 फीसदी के बराबर का पारस्परिक बेसलाइन टैरिफ का सामना करना पड़ता.

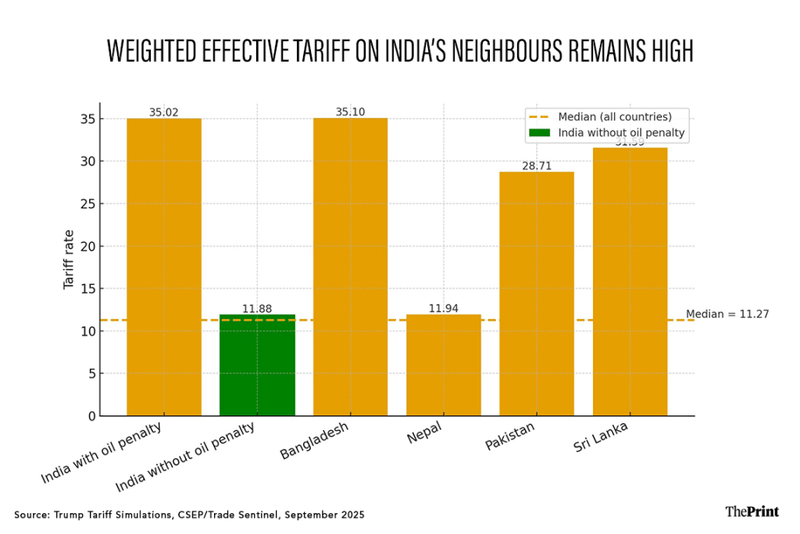

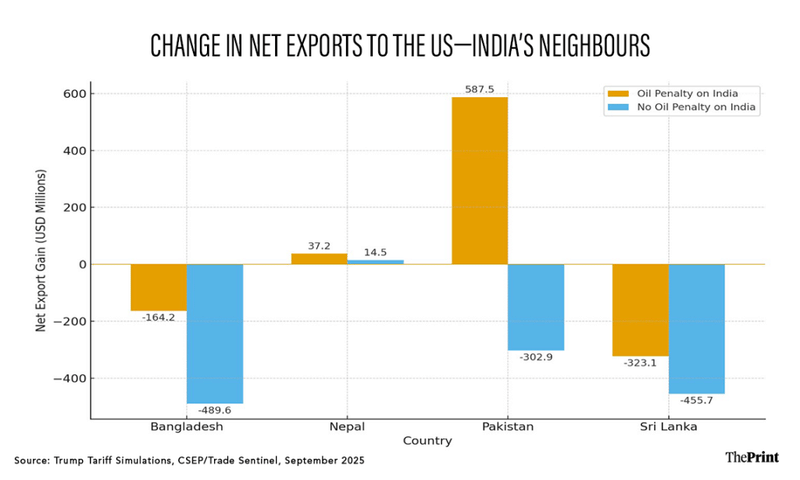

इन देशों से सिले हुए कपड़ों का ही मुख्य तौर पर निर्यात होता है जिसकी वजह से उन्हें दहाई वाले आंकड़े में अमेरिकी टैरिफ का सामना करना पड़ रहा है (चार्ट 2). बेसलाइन वाले मामले में भारत को निर्यातों से 22 अरब डॉलर का लाभ होता जबकि उसके चार पड़ोसियों को कुल 1.2 अरब डॉलर का नुकसान होता (चार्ट 3). तेल को लेकर दंड वाली व्यवस्था में स्थिति उलट जाती है— निर्यात घट जाता है, और पड़ोसियों को कुल 12.3 करोड़ डॉलर का मामूली लाभ होता है. बांग्लादेश और श्रीलंका ने अपने शुरुआती घाटे को कम किया. पाकिस्तान को घाटे की जगह लाभ होने लगता है. नेपाल ने अपनी स्थिति थोड़ी सुधार ली.

भारत के लिए विकल्प

भारत ने रूस से जो तेल खरीदा उसकी लागत-लाभ का विश्लेषण कम-से-कम आर्थिक नजरिए से स्पष्ट है. रियायती कच्चे तेल से सालाना 10 अरब डॉलर की जो बचत हुई वह मौजूदा टैरिफ व्यवस्था में अमेरिका को किए जाने वाले निर्यातों में करीब 53 अरब डॉलर के सामने फीकी पड़ती है. ये अनुमानित, मॉडल आधारित घाटे के अनुमान हैं, लेकिन ये भारत की कमजोरी का पूरा जायजा देते हैं. मंशा यह भले न रही हो कि नीति का यह नतीजा निकलेगा, फिर भी इसका नतीजा यह निकला है कि श्रम आधारित सेक्टरों के लाखों कामगारों को होने वाला लाभ चंद बड़ी रिफाइनरियों को सौंप दिया गया है.

रूसी कंपनियों, ‘रोस्नेफ्ट’ और लुकआयल’ पर नए आर्थिक प्रतिबंधों के साथ भारत की रिफाइनरियों ने साफ कह दिया है कि वे इसे स्वीकार करेंगे और वे अपने विकल्पों का जायजा ले रहे हैं. अब तक तो भारत को बाहरी दबाव में रूसी तेल की खरीद में कमी लाते नहीं देखा गया है, उसे रणनीतिक स्वायत्तता हासिल है और अपनी प्राथमिकताएं हैं, लेकिन नए प्रतिबंध इसमें बदलाव करने का वैध, सम्मानजनक रास्ता उपलब्ध कराते हैं. यह प्रतिबंधों के बैरेल से व्यवस्थित तथा धीमे छुटकारे के लिए सही समय पर अवसर उपलब्ध कराते हैं. यह भारत की स्वायत्तता की रक्षा करते हुए उसकी वैधानिक जिम्मेदारियों का पालन करने का रास्ता भी होगा. अब जरूरत यह है कि भारत और अमेरिका के बीच यह समझ बने कि रूसी तेल की खरीद में कितनी कमी की जाए कि दंडात्मक टैरिफ उठा लिये जाएं. इस बात के संकेत मिल भी रहे हैं कि मतभेदों को दूर करने की कोशिश की जा रही है.

इसके साथ ही टैरिफ दक्षिण एशिया के ‘वैल्यू चेन’ को गहरा बनाने का एक और संकेत तथा अवसर ही है. भारत के लिए, यह उत्पादन में विविधता लाने और पूरे क्षेत्र में निवेश करने का एक और कारण (कई कारणों में) उपलब्ध कराता है; भारत के पड़ोसियों के लिए यह भारतीय निवेश को निमंत्रित करने और इसे भारतीय तथा दक्षिण एशिया के ‘वैल्यू चेन’ से जोड़ने का मौका उपलब्ध कराता है.

(संजय कथूरिया, ट्रेड सेंटिनल के सह-संस्थापक हैं, सेंटर फॉर सोशल एंड इकोनॉमिक प्रोग्रेस में विजिटिंग सीनियर फेलो हैं, अशोका यूनिवर्सिटी में विजिटिंग प्रोफेसर हैं और इंस्टिट्यूट ऑफ साउथ एशियन स्टडीज में नॉनरेज़िडेंट सीनियर फेलो हैं. उनका एक्स हैंडल है @Sanjay_1818 है)

(टी. जी. श्रीनिवासन, ट्रेड सेंटिनल के सह-संस्थापक हैं और सेंटर फॉर सोशल एंड इकोनॉमिक प्रोग्रेस में विजिटिंग सीनियर फेलो हैं. उनका एक्स हैंडल है @tgsv है. यहां व्यक्त विचार लेखकों के निजी हैं.)

(इस लेख को अंग्रेज़ी में पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें)