आज की तारीख में इस तथ्य से शायद ही किसी को इनकार हो कि इस देश में उसके इतिहास के प्रायः सारे पथप्रदर्शकों को, उनकी पुरानी और सच्ची कहें या वास्तविक पहचानों से अलग करने के अनेक सिलसिले चल रहे हैं. इन सिलसिलों के पीछे कहीं पथप्रदर्शकों को ‘अपना’ बनाकर अपने संकीर्ण आग्रहों की स्वीकृति के लिए इस्तेमाल करने की बदनीयती है तो कहीं महज इस कारण अपनी भावनाओं व जरूरतों के अनुसार उनकी ऐसी मनमाफिक छवियां रची जा रही हैं ताकि उनकी पुण्यतिथियों व जयंतियों पर तिलांजलियों जैसी श्रद्धांजलियां व पुष्पांजलियां अर्पित कर उनके रास्ते पर चलने का मूल कर्तव्य भूल जाने में कोई असुविधा आड़े न आये.

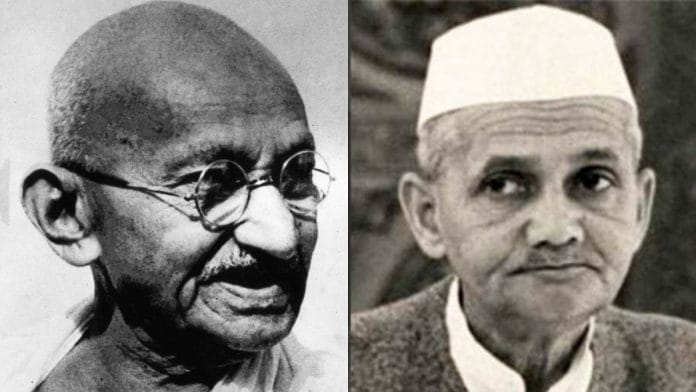

इस अर्थ में यह समय इतना दारुण हो चला है कि चाहें राष्ट्रपिता महात्मा गांधी हों या ‘गुदड़ी के लाल’ कहे जाने वाले देश के दूसरे प्रधानमंत्री लालबहादुर शास्त्री, उनके कृतित्वों व व्यक्तित्वों से कौन कहे, उनकी यादों से न्याय कर पाना भी कठिन होता जा रहा है. हां, उनकी जयंतियों और पुण्यतिथियों के आयोजनों में भी हम यह न्याय नहीं ही कर पा रहे.

करें भी क्या, इस उत्तर सत्य युग में हमने अपनी सहूलियतों के मद्देनजर जो सुभीते वाली जीवनशैली कहें या व्यवस्था अपना ली है, उसमें हमारे लिए यह समझना भी मुश्किल हो गया है कि जिस एकमात्र कारक ने मोहनदास करमचन्द को महात्मा गांधी बनाया, वह उस दुबले-पतले व्यक्ति का सत्य व अहिंसा जैसे मूल्यों और साधन व साध्य दोनों की पवित्रता में निष्कम्प विश्वास ही था! उसके निकट इस विश्वास की बड़ी से बड़ी कीमत भी कम थी. यहां तक कि स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान भी उसने अपना यह दृष्टिकोण छिपाया नहीं था कि इन मूल्यों की अवज्ञा की बिना पर उसे आजादी भी नहीं ही चाहिए.

यह भी पढ़ें: हिंदू संगठनों में कोरोना महामारी के बीच काशी और मथुरा के ‘विवादों’ को हवा देने की बेसब्री क्यों है

प्रसंगवश, वह व्यक्ति जिन भगवान राम का आराधक था और देश में जिनके जैसे आदर्श राज्य की स्थापना का सपना देखा करता था, 10 फरवरी, 1921 को पहली बार उनकी राजधानी अयोध्या गया और वहां इन मूल्यों की अवज्ञा होती देखी तो भी उसके प्रतिरोध के कर्तव्य से नजरें नहीं चुराईं. उसने देखा कि खुद को उसका अनुयायी कहने वाले अवध के उग्र किसान और खिलाफत आन्दोलनकारी अपने संघर्ष में इन मूल्यों के प्रति गंभीर नहीं हैं तो उसने उनके सामने ही उनकी बड़ी भर्त्सना कर डाली. हां, किसानों द्वारा थोड़े ही दिनों पहले अपने आन्दोलन में बरती गई हिंसा व खिलाफत आन्दोलन के कार्यकर्ताओं द्वारा नंगी तलवारों के प्रदर्शन की निन्दा करते हुए उसने दो टूक कह दिया: हिंसा कायरता का लक्षण है और तलवारें कमजोरों का हथियार हैं.

लेकिन आज? जहां दुनिया महात्मा गांधी की अहिंसा को मान देने के लिए उनकी जयंती पर अंतरराष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाती है, उनके सत्य और अहिंसा के मूल्यों के साथ अनशन व सत्याग्रह जैसे औजारों के प्रति हमारे राष्ट्र-राज्य का रुख भी बहुत चिंतित करने वाला हो चला है. नमक कानून तोड़कर अंग्रेजों को चुनौती देने वाले महात्मा गांधी के देश में पिछले सालों मेंं हमने एक सर्वथा दमनकारी कानून के विरुद्ध इरोम शर्मिला के दुनिया के सबसे लम्बे अनशन की जैसी दुखदाई परिणति देखी और जिस तरह कई सत्ता परिवर्तनों के बावजूद उनकी मांग जस की तस रह गई, उसके बाद गांधी के रास्ते को लेकर इस राष्ट्र-राज्य के चिंतनीय रवैये की शायद ही किसी और नजीर की जरूरत महसूस की जाये.

आज भी हम यह बात कहां समझ रहे हैं कि हर गांधी जयंती पर तोतारटंत की तरह यह दोहराने से तो गांधी के उसूलों की प्रतिष्ठा नहीं होने वाली कि सुभाषचंद्र बोस ने 6 जुलाई, 1944 को उन्हें पहली दफा राष्ट्रपिता कहा था या कि 1915 में राजवैद्य जीवराम कालिदास अथवा रवीन्द्रनाथ टैगोर ने उन्हें महात्मा कहकर संबोधित किया. हमारे ‘महानायक’ तो इतना भी समझने को नहीं तैयार हैं कि उनके द्वारा अपने अभियानों के लिए महात्मा गांधी के चश्मे और चरखे के इस्तेमाल से तब तक कोई बात नहीं बनने वाली जब तक उनके साथ उस महात्मा की उदात्त दृष्टि को भी न जोड़ा जाये.

वे नहीं समझ रहे इसीलिए सादगी और ईमानदारी जैसे मूल्यों से विपर्यय के लिए बदनाम आज की राजनीति में, जब नेता और नेतृत्व ऊपर से थोपे जाने लगे हैं, नितांत विपरीत स्थितियों में भी मूल्यों व नैतिकताओं से विचलित हुए बिना अपनी खुदी को बुलंद करने और देश की जरूरत के वक्त उसकी नेतृत्व कामना को भरपूर तृप्त करने वाले लालबहादुर शास्त्री किसी के भी रोल मॉडल नहीं रह गये हैं. होते तो किसी मंत्री द्वारा अपनी नैतिक जिम्मेदारी के स्वीकार की वह मिसाल अब तक परम्परा बन गयी होती जो शास्त्री ने अपने रेलमंत्री रहते हुई एक दुर्घटना के वक्त इस्तीफा देकर बनायी थी. उत्तर प्रदेश के पुलिस एवं परिवहन मंत्री रहते हुए उन्होंने बसों में महिला कंडक्टरों की नियुक्ति और भीड़-नियन्त्रण हेतु लाठी के बजाय पानी की बौछार के प्रयोग जैसी जो शुरुआतें करायी थीं, उनका हश्र भी तब इतना बुरा नहीं होता?

बहरहाल, समझने की नीयत हो तो यह समझना भी जरूरी है कि महात्मा गांधी व लालबहादुर शास्त्री में इतनी ही समानता नहीं है कि अलग-अलग शताब्दियों, जगहों व परिस्थितियों में दोनों एक ही तिथि 2 अक्टूबर को पैदा हुए. उनके नैतिक आग्रह भी लगभग एक जैसे थे. अलबत्ता, दृष्टिकोण भेद यहां तक था कि 8 अगस्त, 1942 को बापू ने ‘भारत छोड़ो’ आन्दोलन शुरू कर ‘करो या मरो’ का आह्वान किया तो शास्त्री ने इलाहाबाद पहुंचकर इस आह्वान को ‘मरो नहीं, मारो!’ में बदल दिया और 11 दिनों तक भूमिगत रहकर उसे दावानल की तरह फैलाते रहे.

स्वतंत्रता के बाद की देश की राजनीति में शास्त्री अकेले ऐसे बड़े नेता थे, जिसने ‘सादा जीवन, उच्च विचार’ की राह अपनाकर गांधी जी के आग्रहों को अपने निजी व सार्वजनिक दोनों जीवनों में वांछित ऊंचाई बख्शी. 1965 में पाकिस्तानी हमले के वक्त उन्होंने देश का मनोबल ऊंचा रखने के जैसे जतन किये, साथ ही अमेरिका द्वारा पीएल 480 के तहत की जा रही गेहूं की आपूर्ति रोक देने की धमकी के सामने झुकने के बजाय खाद्यान्नों की कमी झेल रहे देशवासियों से देश की आन पर हफ्ते में एक वक्त भोजन न करने की जो अपील की, वह भी किसी सत्याग्रह से कम नहीं ही थी.

इस अपील से पहले उन्होंने अपनी जीवनसंगिनी ललिता शास्त्री को विश्वास में लेकर अपने घर में भी एक वक्त भोजन बनना बन्द करा दिया था. उनका तर्क था कि अगर मैं एक वक्त का भोजन नहीं छोड़ता तो मुझे दूसरे देशवासियों से ऐसा करने को कहने का कोई नैतिक अधिकार नहीं.

इसे इस रूप में लें कि वे महात्मा गांधी से 35 साल छोटे थे, तो गांधीवादी मूल्यों के पीढ़ी अंतरण के रूप में भी देख सकते हैं. हमारा दुर्भाग्य कि मूल्यों के अंतरण का यह सिलसिला अब लगभग पूरी तरह टूट गया है और जिस देश ने गुलामी के दिनों में एक से बढ़कर एक विचारशील नेता पैदा किये, वह आजादी के बाद एक से बढ़कर एक बौने नेता पैदा करने लगा है. ऐसे में क्या आश्चर्य कि वह ऐसी अनैतिक राजनीति के हवाले हो गया है, जिसने एक विचारक के शब्द उधार लेकर कहें तो गांधी को बुत बनाकर मस्जिद में रख दिया है और अपने कर्तव्यों की इतिश्री मान ली है.

(लेखक जनमोर्चा अखबार के स्थानीय संपादक हैं. व्यक्त विचार निजी हैं)

यह भी पढ़ें: उप्र : निकला है कानून नया चुटकी बजते बंध जायेंगे नागरिक, नई फोर्स को नहीं होगी वारंट की जरूरत