एक अरसे से कई प्रकाशक मुझसे किताब लिखने का आग्रह करते रहे हैं. ऐसे प्रकाशकों से मैं आलस नहीं तो पूरी नरमी से कई बार बनाया अपना यह बहाना फिर दोहरा देता हूं कि संपादक लोग नौकरी में रहते ही किताबें लिखा करते हैं. बेशक सभी संपादकों के बारे में ऐसा नहीं कहा जा सकता. वैसे, यह बात पेशेवरों की एक और जमात पर पूरी तरह लागू हो सकती है और वे हैं नेता लोग. नेता लोग सत्ता में रहते हुए या सत्ता से बाहर होने पर किताबें लिखा करते हैं जैसा कि कांग्रेस के नेता सलमान खुर्शीद ने हाल में किया है. उनकी किताब ने प्राइम टाइम पर कई घंटे की मारा-मारी, जिसे ‘डिबेट’ या परिचर्चा नाम दिया जाता है, के लिए भरपूर मसाला जुटाया है.

किताब लिखने का यह चलन सभी दलों के नेताओं में रहा है. लालकृष्ण आडवाणी ने वर्षों तक विपक्ष में रहते हुए संस्मरणों का मोटा संकलन लिख डाला. कांग्रेस के कपिल सिब्बल, पी. चिदंबरम, मनीष तिवारी, प्रणब मुखर्जी (हालांकि उन्होंने राष्ट्रपति भवन में रहते हुए दो खंड लिखे), समेत कई और नेताओं ने अपने संस्मरण लिखे हैं. शशि थरूर और जयराम रमेश ने इतनी किताबें लिखी हैं कि उनकी गिनती भी मैं भूल जाता हूं.

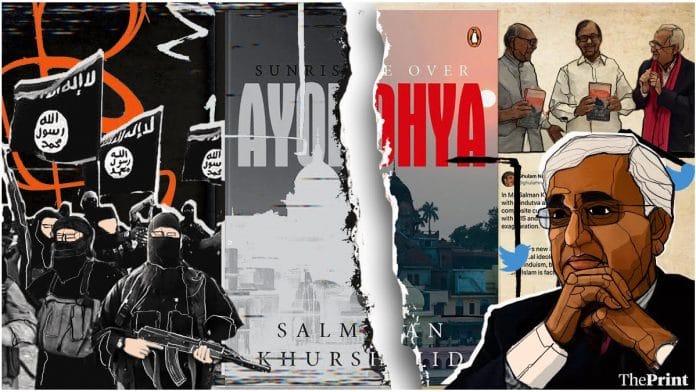

बहरहाल, खुर्शीद सुर्खियां बटोर रहे हैं. इतनी कि आपको उनकी किताब पढ़ने की भी जरूरत नहीं है. उसका नाम (‘सनराइज़ ओवर अयोध्या”) भी याद रखने की जरूरत नहीं है. इस पर बहस होगी, इस पर गौर किया जाएगा, यह इतिहास में दर्ज होगी, और शायद खरीदी भी जाएगी. मेरे ख्याल से सिर्फ इसमें की गई एक असावधानी भरी या अविवेकपूर्ण टिप्पणी की वजह से जिसमें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) की तुलना आइएसआइएस या इस्लामिक स्टेट (डाएश) से की गई है. राहुल गांधी ने इस आग में घी डालने का काम किया है. जिस वीडियो में उन्होंने इस संदर्भ में बयान दिया है उसे देखकर लगता है किसी कार्डबोर्ड कंटेनर में शूट किया गया है. माफी चाहूंगा यह कहने के लिए मगर इस वीडियो की तस्वीर ऐसी है मानो इसे ग्वांतामो बे के किसी पूछताछ चैंबर में फिल्माया गया है.

राहुल गांधी ने हिंदू धर्म और हिंदुत्ववाद के बीच के फर्क को रेखांकित करते हुए खुर्शीद के तर्क को आगे बढ़ाया है. क्या हिंदू धर्म आपको अख़लाक जैसे व्यक्ति की हत्या करने की सीख देता है? क्या हिंदू धर्म आपको अल्पसंख्यकों से नफरत करने की सीख देता है? यह अच्छे सवाल हैं और इनके जवाब वही होंगे जो वे चाहते हैं— नहीं, वह ऐसी कोई सीख नहीं देता. इसके आगे का तर्क यह है कि हिंदुत्व यह सब करने की सीख देता है. नरेंद्र मोदी, बीजेपी और आरएसएस का आग्रह है कि हिंदू धर्म और हिंदुत्व में कोई अंतर नहीं है, वे दोनों एक ही हैं.

हिंदू धर्म और हिंदुत्व क्या है, क्या वे एक ही हैं या उनमें अंतर है? क्या हिंदू धर्म केवल एक आस्था में विश्वास और उस पर अमल है? और हिंदुत्व उसका राजनीतिक सैद्धांतिक रूप है? अगर ऐसा है तो क्या हिंदू धर्म भी इस्लामवाद या प्राचीन ईसाइयत की तरह एक राजनीतिक आस्था है? या सिख धर्म जैसा है क्योंकि अमृतसर में अकाल तख्त इसकी आध्यात्मिक और लौकिक सत्ता का सर्वोच्च आसन है?

क्या हिंदुओं की भी ऐसी एक पार्टी है? क्या वह पार्टी बीजेपी है? क्या इसका सैद्धांतिक या दार्शनिक स्रोत और संरक्षक आरएसएस है? यह एक दिलचस्प और महत्वपूर्ण विमर्श है लेकिन क्या इससे वह आइएसआइएस के जैसा हो जाता है? हमें इस मुद्दे पर और गंभीरता से सोचना पड़ेगा.

यह भी पढ़ें: क्या भारत की अहमियत है? कमला हैरिस के ‘उपदेश’ ने मोदी को ये बता दिया है

सभी सामाजिक शक्तियों में ऐसा बहुत कुछ समान है जिनके चलते धर्म और राजनीति में घालमेल हो जाता है. इसका दायरा इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग से लेकर अब्बास सिद्दीकी तक, कोलकाता के पास के फुरफुरा शरीफ के मौलवी से लेकर पुरानी केरल कांग्रेस के तत्वों तक, अकाली दल से लेकर कमरे में आ बैठे हाथी बीजेपी तक फैला हुआ है. इनमें से किसी को राजनीति के लिए धर्म का इस्तेमाल करने से कोई परहेज नहीं है. किसी को ‘दूसरी’ आस्था वालों के खिलाफ कड़वी बातें करने से कोई परहेज नहीं है. फिर भी क्या आप उन्हें आइएसआइएस जैसा घोषित कर देंगे?

क्या वो दूसरी आस्था वालों को और शायद अपनी आस्था वालों को ज्यादा बड़े पैमाने पर गुलाम बना रहे हैं. उन्हें प्रताड़ित कर रहे हैं? आइएसआइएस ने यजीदियों के साथ तमाम अत्याचार किए— कत्लेआम से लेकर उत्पीड़न, गुलाम बनाने, बलात्कार, यौन गुलामी, फौरी ‘इंसाफ’ करके फांसी या सिर कलम करने तक; मगर खुद अपने मजहब के मुसलमानों को उनसे कहीं ज्यादा नुकसान पहुंचाया है. आइएसआइएस इस्लामी धर्मतंत्र की अधिकतर या सभी हुकूमतों से क्यों नफरत करता है? क्योंकि वह केवल एक इस्लाम (और वह भी उसके अपने संस्करण वाले) के धागे में गुंथा नया ‘पैन-नेशनल’ राज्यतंत्र बनाना चाहता है. इसलिए, कोई आश्चर्य नहीं कि उसका सबसे तीखा विरोध वे देश कर रहे हैं जो इस्लाम की दुनिया के ही हैं— चाहे वे गणतंत्र हों या सल्तनत, या अमीरात. क्या इनमें से कोई भी पक्ष राज्यतंत्र के भीतर एक और राज्यतंत्र बनाना चाहता है? अगर नहीं चाहता तो क्या एक दर्जन वैध स्थापित देशों से चुराकर कोई नया राज्यतंत्र बनाया जाएगा?

ऐसी तुलनाएं करके हम शायद अपनी ही हदों को तोड़ रहे हैं. जाहिर है, खुर्शीद जायज दुख के साथ कह सकते हैं कि उनका यह आशय नहीं था. उनके कथन का सार सही हो सकता है लेकिन जिस सार्वजनिक हस्ती की बातों को उसके दोस्त और दुश्मन गंभीरता से लेते हों उसे इस तरह की तुलना करने के विवेक पर क्या पुनर्विचार नहीं कर लेना चाहिए? खासकर तब जब वह कांग्रेस का एक वरिष्ठ सदस्य और एक सक्रिय नेता हो?

बेशक इसने उनकी पार्टी में ही दो मत पैदा कर दिया है. गुलाम नबी आज़ाद ने उन पर सवाल उठाने में सबसे तेजी दिखाई और अब जबकि राहुल गांधी ने अपना वजन डाल दिया है, कांग्रेस पार्टी ने वह रूप धारण कर लिया है जो अरसे से देखा नहीं गया था— एक वैचारिक मुद्दे पर खुली असहमति जताने और बहस करने वाला रूप.

अब यह फैसला उन्हें करना है कि आज यह मुद्दा उठाना विवेकसम्मत था या नहीं या क्या यह एक ऐसा वैचारिक मुद्दा है जिसे सबसे पहले सुलझाना उनके लिए जरूरी हो गया था लेकिन इस मोड़ पर उन्होंने अनिर्णय में फंसे और मोदी सरकार से निराश हो रहे उन हिंदू मतों के बड़े हिस्से को वापस बीजेपी और आरएसएस के पाले में भेज दिया है. दुनिया के किसी भी कोने में प्रचलित किस आस्था को अपनी तुलना आइएसआइएस से की जानी नागवार नहीं गुज़रेगी? सबसे ज्यादा नाराज तो मुस्लिम ही होंगे. आइएसआइएस को वे अपना सबसे बड़ा दुश्मन जो मानते हैं.

हमें मालूम है कि खुर्शीद, राहुल और उनके समर्थकों (इस लेख पर सोशल मीडिया में शोर पर गौर कीजिएगा) के तर्कों के स्रोत क्या हैं. उनका तर्क है कि बाजेपी आरएसएस का राजनीतिक मुखौटा भर ही है कि उसे सिर्फ हिंदू वोटों से मतलब है और वह इस सीधे से सिद्धांत पर काम करती है कि अगर करीब 50 फीसदी या उससे ज्यादा हिंदू उसे वोट देते हैं तो वह पूरे भारत पर राज करती रह सकती है. इसे हासिल करने के लिए उसे अल्पसंख्यकों, खासकर मुसलमानों का हौवा खड़ा करना पड़े तो भी उसे कोई फर्क नहीं पड़ता. इसकी सरकारें मुसलमानों के साथ किए गए अपराधों या उनके द्वारा किए गए अपराधों के मामले में भेदभाव बरतती रही हैं. इसने मुसलमानों को सत्ता के सभी ढांचे, राजनीति, आला सरकारी ओहदों, सुरक्षा और न्यायपालिका के पदों से व्यवस्थित तरीके से बाहर कर दिया है. इसके अलावा, ये उन्हें आहत करने की चाल के तहत उनके बारे में अक्सर कड़वी बातें करते रहते हैं लेकिन इस सब से क्या यह साबित हो जाता है कि आरएसएस और आइएसआइएस एक जैसे हैं?

बहरहाल, कोई भी बहस चाहे वह कितनी भी विभाजनकारी क्यों न हो, हमेशा एक स्वस्थ प्रक्रिया होती है. लेकिन आलस भरा मनमाना आरोप-प्रत्यारोप ऐसी बहस को बेमानी कर देता है. अधिकतर मतदाता, चाहे वे किसी को वोट देते हों, आइएसआइएस के साथ की गई इस तुलना को असहनीय मान सकते हैं. ज्यादा स्पष्ट रूप से कहें तो पूछा जा सकता है कि क्या ऐसा करके उस शख्स का दिमाग बदला जा सकता है जिसने मोदी को वोट दिया है? ऐसे लोगों की संख्या के बराबर बल्कि ‘मोदी हिटलर है’ या ‘आरएसएस नाजियों का अवतार है’ कहने वालों से संख्या में कहीं ज्यादा ऐसे लोग होंगे जो उन्हें दैवी अवतार से कम नहीं मानते होंगे और यह भी मानते होंगे कि भारतवर्ष का इतिहास आक्रमणकारियों के अधीन 1200 साल की नीम बेहोशी, या उन आक्रमणकारियों के द्वारा छोड़े गए अपनी जड़ों से उखड़े उच्छिष्ट के बाद 2014 से ही शुरू हुआ.

क्या यह विवरण आपको पसंद नहीं आया? अपनी जड़ों से उखड़े उच्छिष्ट? इस विवरण को मैं सामान्य बातचीत या लेखन में इस्तेमाल नहीं करूंगा. मैं केवल यह कहना चाहता हूं कि एक गाली की तरह कोई ठप्पा उछाल देना आसान लग सकता है. यह आपको कुछ देर के लिए संतोष दे सकता है, आपके गुस्से को शांत कर सकता है या अपनी भड़ास निकालने में मदद कर सकता है लेकिन यह किसी की राजनीतिक तकदीर में कोई बदलाव नहीं ला सकता.

ठप्पों के इस्तेमाल की सबसे बुरी और खोखली बात यह है कि यह आपके बौद्धिक आलस्य को उजागर कर देता है. दिल्ली में 1984 में या गुजरात में 2002 में हुए नरसंहार हों या उनसे पहले भिवंडी, भागलपुर, हाशिमपुरा, मुरादाबाद में हुए कांड, वे सब भीषण हत्याकांड ही थे. पहले दो कांडों को तो दंगा भी नहीं कहा जाता क्योंकि वे राजनीतिक हत्याएं थीं जिनमें से हर एक में हमारे दोनों मुख्य राजनीतिक प्रतिद्वंद्वियों में से हरेक का हाथ था. क्या इनमें से किसी को ‘होलोकॉस्ट’, जातीय विनाश कहा जा सकता है? ‘होलोकॉस्ट’ में 60 लाख से ज्यादा यहूदियों को गैस चैंबर में मार डाला गया, काट डाला गया और जमींदोज़ कर दिया गया था. यूरोप की छोटी-सी आबादी में उनका अनुपात क्या था? 1984 या 2002 में हजारों लोगों की हत्या क्या बुरी बात नहीं थी? बेशक, थी लेकिन ‘होलोकॉस्ट’? उसे यह नाम देना यहूदियों और उनकी सबसे दर्दनाक विरासत के लिए कड़वी बात ही होगी.

ठप्पों के साथ समस्या यह नहीं कि वे बहस को भड़काते हैं बल्कि यह है कि वे तर्क-वितर्क के दरवाजे बंद कर देते हैं. जरा सोचिए, बीजेपी-आरएसएस की तरफ से जब किसी को राष्ट्र विरोधी या पाकिस्तानी अथवा चीनी एजेंट, रोम से आदेश लेने वाला या प्रेस का दलाल कहा जाता है तब उसे कितनी तकलीफ होती है लेकिन इससे बीजेपी या उसके समर्थकों को कोई फर्क नहीं पड़ता.

इस तरह के बौद्धिक आलस्य के शिकार होने वाले अकेले सलमान खुर्शीद ही नहीं हैं. इरफान हबीब सरीखे जाने-माने वामपंथी इतिहासकार भी 2015 में ऐसी तुलना कर चुके हैं. उस समय मैंने इस स्तंभ में उनको जवाब दिया था. ऐसे ऊंचे विषय को उठाने से पहले कांग्रेसी नेताओं को आइएसआइएस के बारे में कुछ और जानकारी हासिल करनी चाहिए और चुनावी राजनीति का पाठ भी फिर से पढ़ना चाहिए.

(इस लेख को अंग्रेजी में पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें)

यह भी पढ़ें: बॉलीवुड अब भारतीय पत्रकारों को धूर्त, तिकड़मी, TRP लोभी और मूर्ख के रूप में पेश कर रहा है