इस हफ्ते कॉलम का शीर्षक केवल शाहरुख खान की फिल्म ‘पठान’ की चमत्कारी कामयाबी और उसे लेकर मनाए जा रहे जश्न से प्रेरित नहीं है, हालांकि, यह एक मुख्य वजह ज़रूर है. जैसे हम एंटरटेनमेंट से लबरेज़ फिल्में देखना पसंद करते हैं, उसी तरह सबसे पहले हमारी नज़र राजनीति पर ही जाती है. इसलिए, आइए हम वहां से उभर रहे कुछ संकेतों से शुरुआत करें.

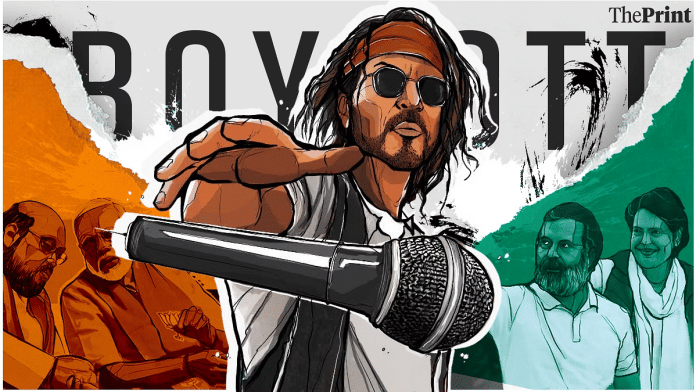

पहले संकेत में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा बीजेपी कार्यकारिणी की राष्ट्रीय बैठक में पार्टी नेताओं को दिए गए उपदेश को देखा जा सकता है. ‘दिप्रिंट’के पॉलिटिकल ब्यूरो के शंकर अर्निमेष की रिपोर्ट बताती है कि प्रधानमंत्री ने फिल्मों जैसी मामूली चीजों पर बेवजह विवाद पैदा करने के लिए पार्टी कार्यकर्ताओं की क्लास लगा दी. ‘मुस्लिम’ शब्द नहीं बोला गया लेकिन ‘अक्लमंद को इशारा काफी है’, यह मुहावरा तो आप जानते ही होंगे.

दूसरे संकेत में, प्रधानमंत्री ने कहा कि पार्टी नेताओं को मुसलमानों में बोहरा समुदाय (जिसकी जड़ें गुजरात में गहरी हैं) जैसी जमातों, खासतौर से पसमांदाओं की ओर हाथ बढ़ाना चाहिए. वे मुसलमानों में ‘निचली जाति’ के समकक्ष हैं और उनकी आबादी बड़ी है. माना जाता है कि मुस्लिम आबादी में उनका अनुपात करीब 85 फीसदी है.

एक अरसे से, मोदी-शाह के नेतृत्व वाली बीजेपी और मोहन भागवत के नेतृत्व वाला आरएसएस यह मानता रहा है कि मुसलमानों में उनके खिलाफ जो विरोध है उसकी अगुआई तथाकथित अशरफ करते रहे हैं, जिन्हें उनके बीच कुलीन तबके का माना जाता है. इस तरह, मुस्लिम आबादी को सामाजिक तथा आर्थिक आधारों पर बांटने की गुंजाइश दिखाई पड़ती है. यह उनके साथ जातिवादी राजनीति करने जैसा है या जाति को वही खेल खेलने के इस्तेमाल किया जा सकता है, जो खेल ‘सेकुलर’ पार्टियां हिंदुओं के साथ खेलती रही हैं— धर्म ने जिन्हें आपस में जोड़ा उन्हें तोड़ने के लिए जाति का इस्तेमाल करने का खेल.

प्रधानमंत्री ने अब इसे अपनी पार्टी के साथ सीधे संवाद में दाखिल कर दिया है और यह एक महत्वपूर्ण घटना है. इसका मतलब है कि वह पारे को बढ़ा रहे हैं. उनकी पार्टी आज उनके बोलों, गतिविधियों, मुद्राओं, खीझों और मुस्कानों को इशारा मान कर जिस तरह काम कर रही है उससे हम यह मान सकते हैं कि खेल का अब खुलासा कर दिया गया है. खासकर इसलिए उन्होंने अपनी पार्टी के नेताओं को सलाह दी है कि वे आगे बढ़कर ईसाइयों से मेलजोल बढ़ाएं, उनके इवेंट्स में शामिल हों, सूफियों आदि के आयोजनों में भी शरीक हों.

हम जानते हैं कि प्रधानमंत्री हर साल इस तरह के अनुष्ठान करते हैं, लेकिन इस घटना के अगले सप्ताह ही सरकार ने वह तस्वीर जारी की, जिसमें वे अल्पसंख्यकों के मामलों की मंत्री स्मृति ईरानी के साथ एक प्रमुख मुस्लिम तीर्थस्थल अजमेर शरीफ के एक मौलवी को वहां चढ़ाए जाने के लिए चादर सौंपते हुए दिखाई दे रहे थे.

आप कह सकते हैं कि यह सब खालिस सियासत है, लेकिन यहां हम उसी की तो बात कर रहे हैं. यह वह हुकूमत है जिसे भारत के 20 करोड़ मुसलमानों की ओर हाथ बढ़ाने की खास ज़रूरत नहीं है. उसने हिंदू वोटों का जबरदस्त ध्रुवीकरण करके मुस्लिम वोटों को बेमानी कर दिया है. मुस्लिम समुदाय सत्ता के पदों से पहले कभी इस तरह अदृश्य नहीं हुआ था, और आज का शासक दल उनके बिना लोकसभा या उत्तर प्रदेश विधानसभा में बहुमत हासिल कर सकता है.

फिर भी आप यह मान सकते हैं कि ये सारे कदम इसलिए उठाए गए, क्योंकि मोहन भागवत मुसलमानों के बारे में बयान देते रहते हैं, इसलिए तनाव को कम करने का काम किया जा रहा है. राजधानी के एक प्रमुख भाजपाई रिपोर्टर से निजी बातचीत में आरएसएस के एक बड़े नेता ने अफसोस जाहिर किया कि किस तरह लोग राजनीति में आकर नेता बनते ही कट्टरपंथ को अपनी सफलता का “सबसे सुविधाजनक” रास्ता मान लेते हैं.

यह भी पढ़ेंः पाकिस्तान की अमन की बात पर सबसे अच्छा जवाब यही हो सकता है कि भारत कोई जवाब न दे

भारतीय मुसलमानों के मामले में एक और अहम बदलाव आया है, और इस बार यह मोदी के सबसे प्रमुख और सबसे मुखर आलोचक राहुल गांधी की वजह से आया है.

‘दिप्रिंट’ के लिए लिखे अपने कॉलम में योगेंद्र यादव ने लिखा है कि राहुल की भारत जोड़ो यात्रा जहां-जहां से गुजरी है वहां-वहां उसने सामाजिक और सांप्रदायिक तनावों को शांत करने का काम किया है. इस आशावादिता में अतिशयोक्ति दिख सकती है मगर इससे इनकार नहीं किया जा सकता. नागरिकता संशोधन अधिनियम ‘सीएए’ के विरोध में हुए आंदोलन के बाद पहली बार मुसलमानों को ऐसा मंच मिला है जिसके सहारे वे गिरफ्तारी या यूएपीए जैसे कानूनों के तहत लंबी हिरासत में डाले जाने के खौफ से मुक्त होकर राजनीतिक गतिविधि में शामिल होने के लिए सड़क पर उतर सकते हैं.

यह एक बदलाव है. राहुल जिस भाषा का प्रयोग कर रहे हैं वह व्यापक बहस को प्रभावित कर रही है. यह भाषा मुसलमानों में भले ही वो जोश नहीं पैदा करती हो, जो असदुद्दीन ओवैसी का भाषण करता हो लेकिन वर्षों बाद यह सुनना ज्यादा भरोसा पैदा करता है कि भारत की दूसरी सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी मानती है कि मुख्यधारा की राजनीति में मुसलमानों के लिए भी जगह है.

खासतौर पर यह इसलिए भी भरोसा जगाता है कि राष्ट्रीय दल होने और मोदी के लिए सबसे प्रमुख चुनौती बनने के दावे करने वाले अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी (आप) से मुसलमानों ने अब तक ऐसी कोई बात नहीं सुनी है. मुसलमानों के साथ खुल कर राजनीतिक संपर्क बनाने की झिझक तोड़ना कांग्रेस में आए बड़े बदलाव को दिखाता है, वरना एक समय वो भी था जब वह हिंदुओं की नाराज़गी के डर से मुसलमानों से प्रायः गुपचुप ही संपर्क रखती थी.

तीसरा संकेत, शाहरुख खान की ‘पठान’ की कामयाबी से है. भावनात्मक रूप से भले ही इसे ज्यादा बड़ा बताया जा रहा हो. इस कामयाबी से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है इसका इतने बड़े पैमाने पर जश्न मनाया जाना. चाहे वे बड़े शहरों के सिनेमाघरों के कुलीन दर्शक हों या छोटे शहरों के निम्न-मध्यमवर्गीय दर्शक, सभी फिल्म से खुश हैं. सबसे अहम बात यह है कि वे उस नायक के कारनामों पर तालियां बजा रहे हैं, जो खुद को बेझिझक मुस्लिम बताता है.

इसलिए, यहां एक सवाल! शाहरुख खान ने अगर एक भारतीय मुसलमान की जगह किसी राहुल या राज नाम का किरदार निभाया होता तो क्या इससे फर्क पड़ता? या कोई दावा न करने वाले रेहान या इकबाल का किरदार निभाया होता तो? उन्होंने किरदार का एक मुस्लिम नाम रखने का जोखिम उठाया. अगर उन्हें इसके कारण ही वाहवाही मिल रही है, या इसके बावजूद अगर आप शक्की किस्म के हैं, तो भी हमारे लोकप्रिय जनमत में थोड़े बदलाव को तो यह दर्शाता ही है. बहुत बड़ा नहीं, इसे आप राजनीति के लिहाज़ से उल्लेखनीय बदलाव न मानने लगें तो भी यह एक बदलाव है.

यह भी पढ़ेंः कांग्रेस को ‘जोड़ने’ के लिए राहुल तय करें कि क्या वे सत्ता को सचमुच जहर मानते हैं?

अगर शाहरुख करीब दो दशक से ‘चक दे इंडिया’ से लेकर कबीर खान की ‘माइ नेम इज़ खान’, ‘रईस’, ‘हे राम’, ‘डियर जिंदगी’, ‘ऐ दिल है मुश्किल’ जैसी फिल्मों के जरिए इस विचार के साथ न प्रयोग कर रहे होते तो आप इसे एक अपवाद मान कर टाल देते. ‘पठान’ में वे धर्म के सवाल को अनसुलझा छोड़ देते हैं, लेकिन यह ज़रूर एहसास कराते हैं कि वे किस बैकग्राऊंड से आए हैं.

मेगा फिल्मी सितारे भारतीय राजनीति से जुड़ी किसी भी चीज़ से परहेज़ करते रहे हैं. शाहरुख भी इस धारणा को गलत और बेमानी बताकर खारिज कर चुके हैं कि वे मुस्लिम किरदारों को निभाकर राजनीतिक बयान देते हैं. लेकिन हकीकत यही है कि वे ऐसा करने का दुस्साहस करते रहे हैं. भारत के फिल्मकारों ने ऐसा कुछ नहीं किया है, चाहे वे सबसे श्रेष्ठ और सबसे साहसी फिल्मकार क्यों न रहे हों.

अतीत में, इसी लोकसंस्कृति जगत में मधुबाला से लेकर मीना कुमारी और दिलीप कुमार तक कई मुस्लिम फिल्मी सितारों ने हिंदू नाम रख लिए. सत्तर के दशक तक मेगा फिल्मों में हम कई मुस्लिम किरदारों को देखते थे चाहे वे पुरुष हों या महिला. वह दौर कमाल अमरोही की ‘पाकीज़ा’ के साथ लगभग खत्म हो गया, लेकिन याद रहे कि उन सभी फिल्मों में प्रायः मुस्लिम समाज का ही चित्रण होता था. ऐसी फिल्मों के लिए एक नाम भी था— मुस्लिम सामाजिक फिल्म.

उस दौर के बाद मुस्लिम किरदार प्रायः हिंदू हीरो के लिए अपना सब कुछ कुर्बान करने वाला उसका वफादार दोस्त होता था, जबकि हिंदू हीरो देशभक्त और सम्मानित व्यक्ति हुआ करता था. लेकिन सनी देओल के आने के बाद से मुस्लिम किरदार आतंकवादी दिखने लगा. शाहरुख इस खौफ को दो दशकों से चुनौती देते रहे हैं. यही उनकी सबसे बड़ी कामयाबी है.

एक तरफ, राहुल की यात्रा एक राजनीतिक संदेश दे रही है और शाहरुख की कामयाबी लोगों के तनावमुक्त मूड को उजागर कर रही है, तो दूसरी तरफ मोदी और भागवत अपने समर्थकों को जो संकेत दे रहे हैं उसका स्रोत कुछ और है. अब वह मानने लगे हैं कि राजनीतिक रूप से तो उन्होंने अपना चुनावी आधार मजबूत कर लिया है और 2024 तक तो हिंदू बंटने वाले नहीं हैं. हिंदुत्ववाद/आरएसएस के अधिकतर लक्ष्य हासिल कर लिए गए हैं.

सारे प्रमुख मंदिरों का पुनरुद्धार किया जा चुका है, या किया जा रहा है; कम-से-कम ऐसा दिख तो रहा ही है. उज्जैन और वाराणसी का काम हो चुका है, अब बारी मथुरा की है. इस हिंदुत्व को इतनी व्यापक स्वीकार्यता मिल चुकी है कि इस वर्ष गणतंत्र दिवस पर निकाली गईं अधिकतर झांकियों में हिंदू देवी-देवता छाये रहे. यहां तक कि जम्मू-कश्मीर ने भी अपनी झांकी में अमरनाथ धाम को पेश किया. मुसलमानों को निरंतर निशाना बनाने का इससे बड़ा और क्या फायदा हो सकता है?

वह भी ऐसे समय पर जबकि भारत ने जी-20 की अध्यक्षता ग्रहण की है, जिसका इस्तेमाल मोदी विश्वगुरु बनने के दावे के साथ- अपने वोट आधार को बड़ा राजनीतिक संदेश देने के लिए कर रहे हैं. इसलिए, यह वह समय नहीं कि किसी जन आंदोलन को भड़कने का मसाला जुटाया जाए या दुनिया में उदारवादियों की ओर से आलोचना का मौका दिया जाए, या किसी आतंकवादी हमले के लिए उकसावा दिया जाए. मोदी और उनकी पार्टी को कम-से-कम 2024 की गर्मियों तक तो समाज में अमन-चैन चाहिए ही.

इतना तो कम से कम ज़रूर चाहिए, लेकिन इस खेमे में आए बदलाव की यह एक तार्किक व्याख्या भर ही है. इस सबका कुल असर जो है उसका हम मुख्यधारा के विमर्श में भारतीय मुसलमान की वापसी के रूप में स्वागत करते हैं.

(संपादनः फाल्गुनी शर्मा)

(इस लेख को अंग्रेज़ी में पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें)

यह भी पढ़ेंः सबसे ताकतवर होने के बावजूद सबसे कमज़ोर क्यों हो गया है RSS