ये आठवां साल है हमारे करिश्माई प्रधानमंत्री का. चढ़ती महंगाई, बढ़ती बेरोजगारी और घटती आर्थिक वृद्धि-दर के भंवर में अर्थव्यवस्था खस्ताहाली की शिकार है. आशंकाएं सच होकर मोहभंग में बदल रही हैं और निराशा अब गुस्से में तब्दील हो चुकी है. जनता विरोध कर रही है लेकिन मनमानी पर उतारु मगरुर राजसत्ता इस विरोध को ठेंगा दिखा रही है.

ना, मैं यहां मोदी-राज के हिन्दुस्तान की बात नहीं कर रहा. ऊपर जो हिस्सा आपने पढ़ा वो लगभग आधी सदी पुराना हुआ, तब भारत पर इंदिरा गांधी का राज था.

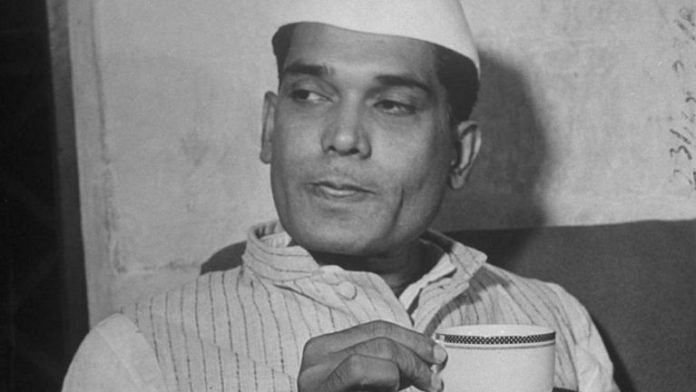

बिहार आंदोलन के इतिहास में 5 जून 1974 का दिन एक निर्णायक मोड़ लेकर आया. जयप्रकाश नारायण यानि जेपी ने इस दिन पटना की एक विशाल सभा में सम्पूर्ण क्रांति का आह्वान किया. सम्पूर्ण क्रांति बिहार आंदोलन का युद्धनाद बन गया. ‘सम्पूर्ण क्रांति अब नारा है, भावी इतिहास हमारा है’ – जैसे नारों से इंदिरा गांधी की सत्ता को दी जा रही चुनौती की सियासी फिजां गूंज रही थी. इसी सियासी फिजां में आगे चलकर देश में इमर्जेंसी लगी और बाद को 1977 में बुलेट से नहीं बैलेट-बॉक्स से इस देश में एक क्रांति हुई.

क्या बीते वक्त और उसकी विचारधारा की याद दिलाता ऊपर का ये मुहावरा आज भी किन्हीं अर्थों में हमारे लिए प्रासंगिक है ? मुझे लगता है कि हां, कुछ तो प्रासंगिक है ही. इसी कारण 5 जून को सम्पूर्ण क्रांति दिवस मनाने का संयुक्त किसान मोर्चा का आह्वान गहरे ऐतिहासिक महत्व का है.

भारत को आस बंधाने की जरूरत

अपने पूर्ववर्ती दौर में जब मैं जनमत, रुझान और बरताव का अध्येता हुआ करता था, एक चीज मुझे हमेशा चौंकाती थी कि भारत की जनता बड़ी आशावादी है. चाहे जमीनी स्तर पर सच्चाई कितनी भी भयानक हो, लोगों से पूछो कि भविष्य को लेकर आपने क्या उम्मीदें बांधी हैं तो उनका जवाब बड़ा सकारात्मक हुआ करता था. मेरा विश्लेषक मन इस बात से बड़े चक्कर में पड़ता और मेरे भीतर का राजनीतिक बड़ा परेशान होता कि ऐसी दुर्दशा में होने के बावजूद लोग भविष्य को लेकर इतना आश्वस्त कैसे हो सकते हैं. पीछे मुड़कर देखता हूं तो लगता है शायद यह लोगों का भोला आशावाद ही है जो बड़ी-बड़ी बाधाओं के बावजूद इस देश में लोकतंत्र जिन्दा रखने के लिए आक्सीजन का काम करते आया है.

लेकिन इस आशावाद को आज खतरा है. हाल के तीन उदाहरण लीजिएः सीएमआइई के महेश व्यास का कहना है कि अगले साल भर में जिन परिवारों को अपनी आमदनी बढ़ने की उम्मीद है, उनकी तादाद घटकर 5 फीसदी रह गई है जबकि साल 2019 में ऐसी उम्मीद बांधने वाले परिवारों की संख्या 30 प्रतिशत थी जबकि उस समय अर्थव्यवस्था पटरी से उतर चली थी.. महेश व्यास ने जिस दिन ये बात बतायी ठीक उसी दिन फिक्की के बिजनेस कॉन्फिडेंस सर्वे में आया कि बिजनेस कॉन्फिडेंस का सूचकांक गोता खा रहा है (यों ये सर्वे लोगों की मनोदशा का पता नहीं देता). और, इसी कड़ी में यशवंत देशमुख का कहा भी जोड़ लीजिए. वे कोई मोदी-विरोधी नहीं हैं. यशवंत देशमुख के मुताबिक सी-वोटर सर्वे के तथ्य बता रहे हैं कि 80 प्रतिशत देशवासी हताशा में हैं, वे कह रहे हैं कि कोई भी चीज अभी ठीक होती नहीं जान पड़ रही.

यह भी पढ़ें : मोदी कोई मनमोहन सिंह नहीं जो अफसाने के अंजाम पर पहुंचने से पहले अलविदा कह दें

आज के भारत में आशा सबसे दुर्लभ शय है. आशा का ना होना दरअसल मोदी सरकार से लोगों के विश्वास के उठने की सूचना है. लेकिन ये ही बात विपक्ष और भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए भी एक चुनौती है. देश को अभी आशा बंधाने की सख्त जरूरत है.

आशा के लिए विचारधारा जरुरी

ये कोई सकारात्मक राजनीतिक संवाद कायम करने की चुनौती नहीं है. ये चुनौती कोई चुस्त सियासी नारा या कोई नया जुमला गढ़ने की नहीं है. देशवासियों ने नारा और जुमला अभी बहुत देख लिया. लोगों ने `अच्छे दिन` के जुमले पर विश्वास किया और यकीन के इस जन्नत की हकीकत भी देख ली. लोग छटपटा रहे हैं कि कुछ ऐसा हो कि वे आस बांधे, वे यकीन करना चाहते हैं लेकिन किसी ऐसी शय पर जो भरोसे के काबिल हो, जिसके पांव धरती पर हो, जो रास्ता दिखा सके और उस रास्ते पर चलने के लिए साधन जुटा सके.

यही काम विचारधारा करती है. विचारधारा समझ का एक चौखटा देती है जिसके सहारे आप अपने वर्तमान को समझते हैं, जान पाते हैं कि आपके वर्तमान में क्या कुछ है जो गलत है और आप बदलाव के लिए जरुरी संकेत-चिन्हों को पहचान पाते हैं. विचारधारा एक युटोपिया परोसती है, सपनों के घेरे में बनी एक भावी मंजिल, जिसकी तरफ हमें आस बांधकर चलना होता है कि आखिर को वहां पहुंच ही जायेंगे. साथ ही, विचारधारा बदलाव के वाहकों और उनकी रणनीतियों के सहारे भावी मंजिल तक पहुंचने का एक रास्ता बताती है. विचारधारा की नींव पर तामीर होने वाले राजनीतिक गढ़ो-मठों के ढहने के बाद यानि इस 21 वीं सदी में इस शब्द(विचारधारा) का नाम लेने का चलन नहीं है. लेकिन अपने को भ्रम में रखना ठीक नहीं: जो लोग ये कहते पाये जाते हैं कि हमारी विचारधारा मत खोजिए हम विचारधारा से परे हैं, दरअसल ऐसे लोग भी एक खास विचारधारा के पैरोकार हैं, जिसका नाम है यथा-स्थितिवाद. भारत को यथास्थितिवाद की नहीं बल्कि आगे की राह खींचती विचारधारा की जरूरत है जो विश्वास जगाये, आस बंधाये.

ये काम पहले से चली आ रही किसी विचारधारा के सहारे नहीं हो सकता. हम लोग 19वीं सदी की विचारधाराओं की ठठरी ढोते-संभालते हुए 21वीं सदी में बहुत दूर चले आये हैं. ये विचारधाराएं 20 वीं सदी के उत्तरार्ध में ही पुरानी पड़ चुकी थीं और इस 21वीं सदी में ऐसी विचारधाराओं से समझ का कोई दरवाजा नहीं खुलता. ये बात जितनी दक्षिणपंथी विचारधाराओं के लिए सच है उतनी ही वामपंथी विचारधाराओं के लिए. गुजरे वक्तों के हाथ से बनी ये विचारधाराएं आज के वक्त की नई सच्चाइयों को अपने पूर्व-निर्मित खांचे में फिट करने के चक्कर में उसका मुखड़ा ही बिगाड़ देती हैं. ये पुरानी विचारधाराएं नए विचार, नये मुद्दे और नयी ऊर्जा को अपने दायरे में जगह दे पाने में नाकाम हैं. विभिन्न विचारों को एक प्रवाह में लाने की जगह हम अब कहीं की ईंट को कहीं के रोड़े से जोड़कर विचारधारा की राह बनाने की जुगत में लगे हैं, मिसाल के लिए गांधीवादी समाजवाद या फिर दो विचारधाराओं के बीच में दुआ-सलाम वाला जोड़ बैठाने की जुगत लगाते हैं, जैसे आंबेडकरवादी- स्त्रीवाद या फिर विचारधारा के नाम पर हम एक अबूझ सी शय तैयार करते हैं जैसे वामपंथी उदारवाद. जाहिर है, फिर विचारधाराओं का ऐसा घालमेल लोगों में कोई उम्मीद नहीं जगाता.

सम्पूर्ण क्रांति

सोच के इसी मुकाम पर याद आता है जेपी का सम्पूर्ण क्रांति का आह्वान. उन्होंने जिस वक्त(1974) ये आह्वान किया उस वक्त तक वे अपने समय की तमाम विचारधाराओं को टोह और टटोल चुके थे. उनके बचपन के दिन मासूम से राष्ट्रवाद की लकीर पर गुजरे, युवावस्था में वे मार्क्सवादी-लेनिनवाद के अनुगामी होकर संयुक्त सोवियत गणराज्य के अगड़धत्त समर्थक बने. फिर जब उम्र की चौथी दहाई में पहुंचे तो कम्युनिज्म से उनका मोहभंग हुआ और इस मोहभंग में पहले वे लोकतांत्रिक समाजवाद की तरफ झुके फिर गांधी और विनोबा की तरफ. सन् साठ के दशक में उन्होंने कम्युनिटेरियन विचारधारा की पैराकारी की. सम्पूर्ण क्रांति का उनका आह्वान उनकी विचार-यात्रा में आने वाला कोई अगला पड़ाव नहीं बल्कि उनकी वैचारिक यात्रा का चरम फल और 20वीं सदी की तमाम विचारधाराओं को एक सूत्र में पिरोकर हमारे उद्देश्यों को साधने के उनके उपक्रम का परिणाम है.

जेपी अपने समय से आगे थे. सो, सम्पूर्ण क्रांति का उनका विचार कुछ अनगढ़ जान पड़ता है. वे बस इतना ही भर कह पाये कि सम्पूर्ण क्रांति से आशय व्यवस्था और व्यक्ति दोनों ही की आमूल पुनर्रचना से है, मतलब राजनीति, अर्थव्यवस्था, समाज, संस्कृति और अध्यात्म के स्तर पर एक क्रांति. उन्होंने जोर देकर कहा कि क्रांतिकारी बदलाव अनिवार्यतया अहिंसक होना चाहिए और ये क्रांति रातो-रात नहीं हो सकती.

जेपी के कंधे पर चढ़कर अपनी दुनिया को देखें तो हम विचारधारा के मोर्चे पर कुछ और बेहतर कर सकते हैं. हम उन विचारधाराओं को जोड़ सकते हैं जो जेपी की वैचारिक यात्रा में शामिल नहीं हो पाये थे, जैसे: महात्मा फुले और आंबेडकर की विरासत, नारीवाद, पर्यावरणवाद. हम उन मसलों के बारे में भी सोच सकते हैं जिनपर जेपी ज्यादा नहीं सोच पाये, जैसे: जाति, लिंग, पारिस्थितिकी, सूचना-संक्रांति. हम 19 वीं सदी की विचारधाराओं से लगे-बंधे अंधविश्वासों को हटा सकते हैं, जैसे ये विचार कि: इतिहासधारा को उसकी नियति तक पहुंचाने का एक हरावल दस्ता होता है, कि क्रांतिकारी बदलाव का एक सार्वभौम म़ॉडल होता या फिर ये मान्यता कि क्रांति एक झटके में होती है. किसी सार्वभौम युटोपिया(मनोराज्य) में अच्छे समाज का विचार तलाशने की जगह हम अपनी नई विचारधारा भारत के संविधान के मूल्यों को जमीन बनाकर भी गढ़ सकते हैं. दरअसल, हम क्रांति के विचार में एक क्रांतिकारी शिद्दत भर सकते हैं.

ऐसी विचारधारा को गढ़ना हमारे समय की सबसे बड़ी चुनौती है. यह सिर्फ राजनेताओं और कार्यकर्ताओं के लिए ही नहीं बल्कि सभी सामाजिक कार्यकर्ताओं, बुद्धिजीवियों, विद्वानों और कलाकारों के लिए भी चुनौती है. आइए, उम्मीद बांधे कि 5 जून से हम इस कठिन मगर जरुरी यात्रा पर निकलेंगे.

(योगेंद्र यादव, स्वराज इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं. व्यक्त विचार निजी हैं)

(इस लेख को अंग्रेजी में पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें)