कारगिल में प्रथम युद्ध की जीत (तोलोलिंग) की वर्षगांठ पर एक कहानी और कुछ रहस्यों को सामने ला रहा हूँ। क्योंकि हम तब तक जीत नहीं पाएंगे जब तक कि हम अपनी गलतियों से नहीं सीखते।

गर्मियां शुरू होती हैं और कारगिल के नायकों के लिए पूर्ण रूप से उचित श्रद्धांजलियों की वार्षिक बाढ़ आ जाती है। हालाँकि भारतीय एक अच्छी वर्षगांठ से प्यार करने में कोई अनोखे नहीं हैं लेकिन हम इस बात से अलग हैं कि हम थोड़े से भी असुविधाजनक सत्य, जो उत्कृष्ट सफलताओं और सबसे शानदार क्षणों के साथ अनिवार्य रूप से सामने आते हैं, का सामना करने में कितने अनिच्छुक होते हैं। यही कारण है कि हम एक ही गलती को दोहराना जारी रखते हैं।

आइए हम अपने स्वयं के अभिलिखित इतिहास की जांच करते हैं। हम 1965 में पाकिस्तान के हाथों छंब-जौरीयन हारे, जब हमने पाकिस्तानी छल से आश्चर्यचकित होने का दावा किया था। 1971 में जबरदस्त तरीके से युद्ध हमारे पक्ष में होते हुए भी, हालाँकि एक बेहतर बचाव के बावजूद हमने फिर से इसे खो दिया। हमने उस क्षेत्र को हमेशा के लिए खो दिया क्योंकि दोनों पक्षों ने शिमला समझौते के बाद जम्मू-कश्मीर में कब्जा किए गए क्षेत्रों को अपने पास रख लिया था।

यदि हमने शुरुआती असफलता से सही सबक सीखे होते तो क्या हमने ऐसा किया होता?

यह थोड़ी-थोड़ी घुमावदार प्रस्तावना हमारे नवीनीकृत जश्न और कारगिल युद्ध की कुछ स्व-बधाई से प्रेरित है। या, अधिक विशेष रूप से, कारगिल में हमारी जीत से प्रेरित है। मैं यहाँ ‘जीत’ शब्द पर जोर देता हूं। यह ह्रदयवेदक है कि सिर्फ इसलिए कि हमने बहुत ज्यादा ऊँचाई पर हुई झड़पों का एक लम्बा, कुशाग्र और फिर भी एक सीमित युद्ध जीत लिया था, कैसे हमने इसे थोड़े से सोच-विचार और आत्मनिरीक्षण के लिए एक अवसर के बजाय एक वार्षिक राष्ट्रीय तमाशा बना दिया है। कैसे किया? कैसे कर सके? इतने सारे पाकिस्तानी घुसपैठ कैसे कर सकते हैं और एक इतनी संवेदनशील और रणनीतिक सीमा रेखा में इतनी गहराई से मोरचाबंदी कैसे कर सकते हैं?

हम, क्या गलत हुआ, क्यों और क्या किया जा सकता है, कैसे हमारी राष्ट्रीय रणनीतिक / सामरिक स्थिति को मजबूत किया जा सकता है, पर चिंतन करने से बचते हैं। यह बड़ा तर्क एक अन्य मुद्दे से भी प्रेरित है जो कि गर्मियों के हर उत्सव के दौरान सतह पर आ जाता है। जिसमें कारगिल जांच समिति की रिपोर्ट को अभी तक पूरी तरह से सार्वजनिक नहीं किया गया है। इसी चर्चा में, सामान्य रूप से, आधी शताब्दी पुरानी हेंडरसन ब्रूक्स रिपोर्ट की गोपनीयता ख़त्म करने की मांगे भी उठी हैं।

कोई भी दो युद्ध, और तदनुसार, उनके बारे में कोई भी दो जांच रिपोर्टें इन दोनों की तुलना में अधिक अलग नहीं हो सकती हैं। पहला एक गर्जनापूर्ण हार थी, जिसने नेहरु युग को समाप्त कर दिया। दूसरी, अंततः एक सैन्य सफलता, जो कि इतनी मदहोश थी कि इसने वाजपेयी सरकार को एक बढ़ा हुआ जनादेश जितवाया। और फिर भी इन दोनों में आधिकारिक जांच की रिपोर्टें गोपनीय रही हैं, एक पूरी तरह से और दूसरी ज्यादातर। हम किस तरह के लोकतंत्र हैं कि हमें हमारे युद्धों की सच्चाई का सामना करने में शर्म आती है, चाहे हम जीतें या हारें?

दोबारा, 1965 और 1971 के हमारे दो अन्य प्रमुख युद्धों में वापस चलते हैं, एक अनिर्णीत, दूसरा जीत। हमारे पास विश्वसनीय, अनुक्रमित और संदर्भित गैर-गोपनीय प्रलेखन के आधार पर अभी भी ईमानदार, अधिकृत या आधिकारिक इतिहास नहीं है। मैं भी आपको थोड़ी देर में बता दूंगा कि हमने इसके बारे में शिकायत करते हुए आखिरी बार किसको सुना था, क्योंकि वहां एक ट्विस्ट है। याद कीजिए 1971 से अब तक 47 साल हो चुके हैं और अगले वर्ष तक 1965 से 54 साल पूरे हो जायेंगे। श्रीलंका में आईपीकेएफ ऑपरेशन्स को भी 21 वर्ष हो चुके हैं। मेरा मानना है कि इतिहास भी लिखा गया है लेकिन यह ताला लगाकर रखा गया। क्या यह हमें एक अद्वितीय लोकतंत्र नहीं बनाता है, हालांकि सबसे बढ़िया तरीके से नहीं?

कितना अद्वितीय है कि इसे कारगिल युद्ध के बाद मैंने 19 साल पहले खोज लिया था। वार्षिक कारगिल समारोहों की अति-देशभक्ति ने मुझे उस सब के बारे में बात करने के लिए प्रेरित किया जिसे मैंने इन सभी वर्षों में अपने पुरालेखागार में डाल रखा था। मैंने फैसला किया कि अब इसे प्रकट किया जाना चाहिए और हमारी बड़ी सार्वजनिक बातचीत का हिस्सा बनना चाहिए। क्योंकि हमारी जीतों के जश्न भविष्य में जीतों की गारंटी नहीं होते बल्कि इन जीतों की गारंटी होते हैं अतीत की हारों से लिए हुए सबक।

प्रसिद्ध धारणा के विपरीत, दो कारणों से तानाशाही की तुलना में लोकतंत्र वास्तव में बहुत कठिन राज्य हैं। एक, क्योंकि एक लोकतंत्र में राष्ट्रीय सैन्य प्रयास के पास लगभग हमेशा ही लोकप्रिय समर्थन और भागीदारी होती है। और दूसरा, क्योंकि लोकतंत्र उन राजनेताओं के नेतृत्व में होता है जो बेहतरीन जनरलों की तुलना में बहुत सख्त, गैर-क्षमाशील, कुटिल, उद्देश्य के लिए समर्पित और स्थायी होते हैं। लेकिन खुद में झाँकने, जो हम नहीं करते हैं, के लिए लोकतन्त्रों में नैतिक ताकत होनी चाहिए।

कारगिल अभियान समाप्त होने के बाद, वाजपेयी सरकार ने भारत के रणनीतिक विचार के जनक डॉ के. सुब्रमण्यम की अध्यक्षता में एक जांच समिति की स्थापना की। इसमें तीन अन्य सदस्य थे, एक पूर्व लेफ्टिनेंट जनरल (के.के. हजारी), एक प्रसिद्ध संपादक (बी.जी. वर्गीस) और एक आईएफएस अधिकारी (सतीश चंद्र)। समिति द्वारा बुलाये जाने पर, 24 नवंबर, 1999 को जब मैं सुबह 11 बजकर 30 मिनट पर नई दिल्ली के लोक नायक भवन में राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय में उपस्थित हुआ तब सुब्रमण्यम के साथ केवल पहले दो सदस्य उपस्थित थे।

मेरी पूछताछ लगभग तीन घंटे तक चली। प्रश्नकर्ता बुद्धिमान एवं उत्सुक थे और मुझे सतर्क रखा था। उनकी रूचि सर्वथा विशिष्ट रूप से मेरे द्वारा नवाज शरीफ के इंटरव्यू पर, जिसने वाजपेयी की लाहौर बस यात्रा (कारगिल के तुरंत बाद) का रास्ता खोला था, पाकिस्तानी दिमाग की मेरी समझ पर, ज्यादा विशेष रूप से नवाज शरीफ के दिमाग की, और कैसे हमने युद्ध का संचालन किया एवं मीडिया ने इसे कैसे कवर किया के लिए मेरे विचारों पर लक्षित थी।

मेरे प्रश्नकर्ताओं के ज्ञान द्वारा खुद को समृद्ध महसूस करते हुए मैं उस दोपहर वापस आया। वहां सिर्फ एक छोटी सी चीज थी जो अभी भी परेशान कर रही थी। मैंने सेना में अपने कुछ दोस्तों, जिनमें से कई ने युद्ध संचालित किए थे, कुछ ने ब्रिगेडियर स्तर पर, से कहा था कि मैंने महसूस किया था कि एक औसत पाकिस्तानी सैनिक का कौशल स्तर और उपकरण हमारे मुकाबले बेहतर प्रतीत होते थे। जब मैंने यह कहा तो सुब्रमण्यम ने मुझे डांटा।

उन्होंने कहा, “यह तुम्हें यहाँ नहीं कहना चाहिए।”

मैंने कहा क्यों नहीं क्योंकि इसका ताल्लुक हो चुकी गलतियों की जांच के साथ-साथ भविष्य की सीखों से भी था। उन्होंने कहा कि आप हमें इन सभी चीजों को अनौपचारिक रूप से बता सकते हैं, लेकिन जांच के लिए नहीं।

“लेकिन क्यों, सर, क्यों नहीं?” मैंने पूछा, और समर्थन के लिए अन्य सदस्यों को देखा। सुब्रमण्यम आगे झुके, मेरे कंधे को थपथपाया और कुछ कहा, नवयुवक! तुम परिपक्व हो जाओगे। मैंने जोर देकर कहा कि जो भी मैंने कहा है उसे दर्ज किया जाना चाहिए, और मैंने गौर किया कि यह दो ओएसडी (डॉ एस.डी. प्रधान और पी.के.एस. नंबूदिरी) में से एक द्वारा विधिवत दर्ज किया गया था। 2 फरवरी 2011 को सुब्रमण्यम की मृत्यु के कुछ दिनों बाद मैंने मेमोरियल मीटिंग में भी इस बातचीत का जिक्र किया, जहाँ उनके परिवार ने मुझे बोलने के लिए सविनय आमंत्रित किया था।

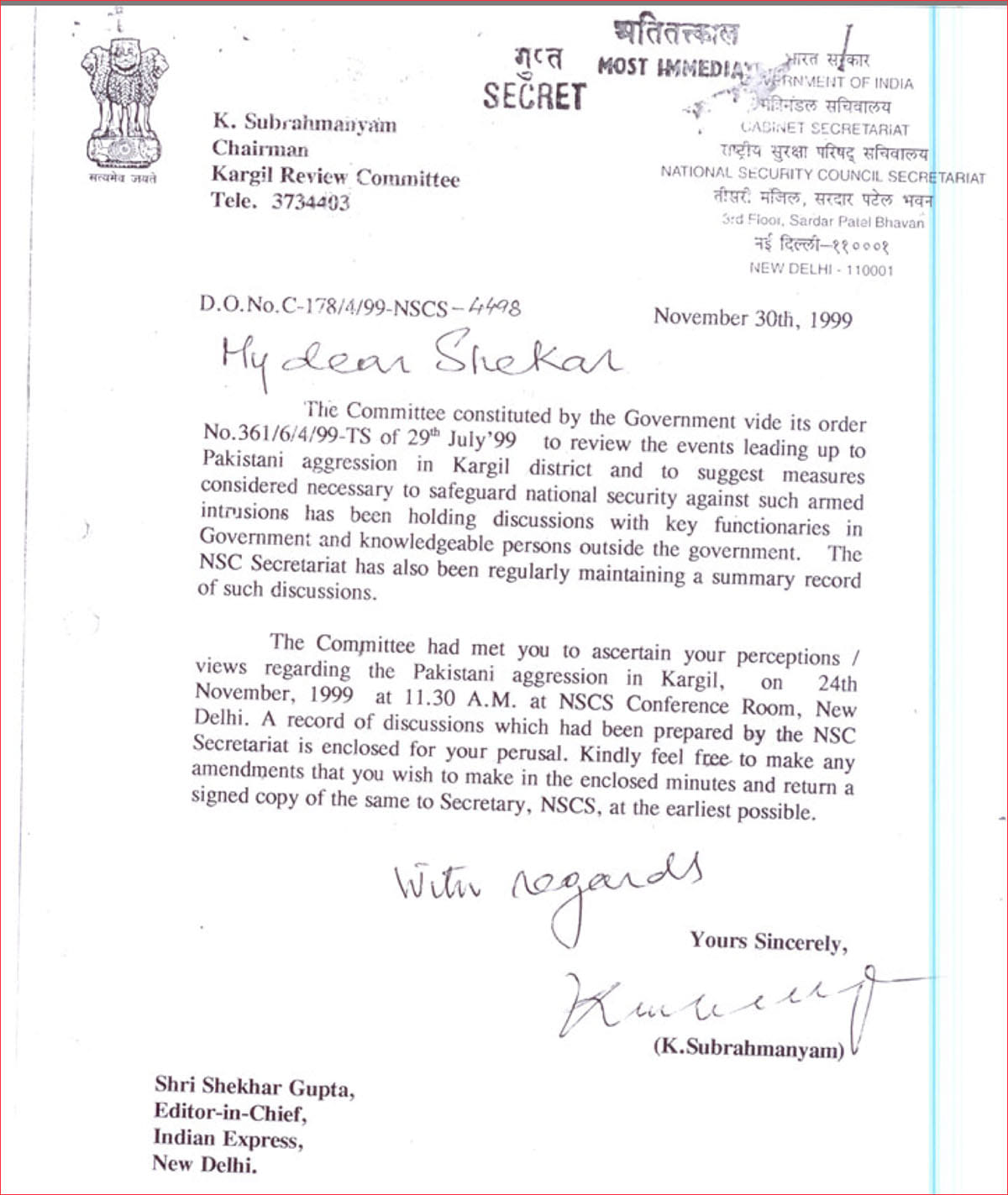

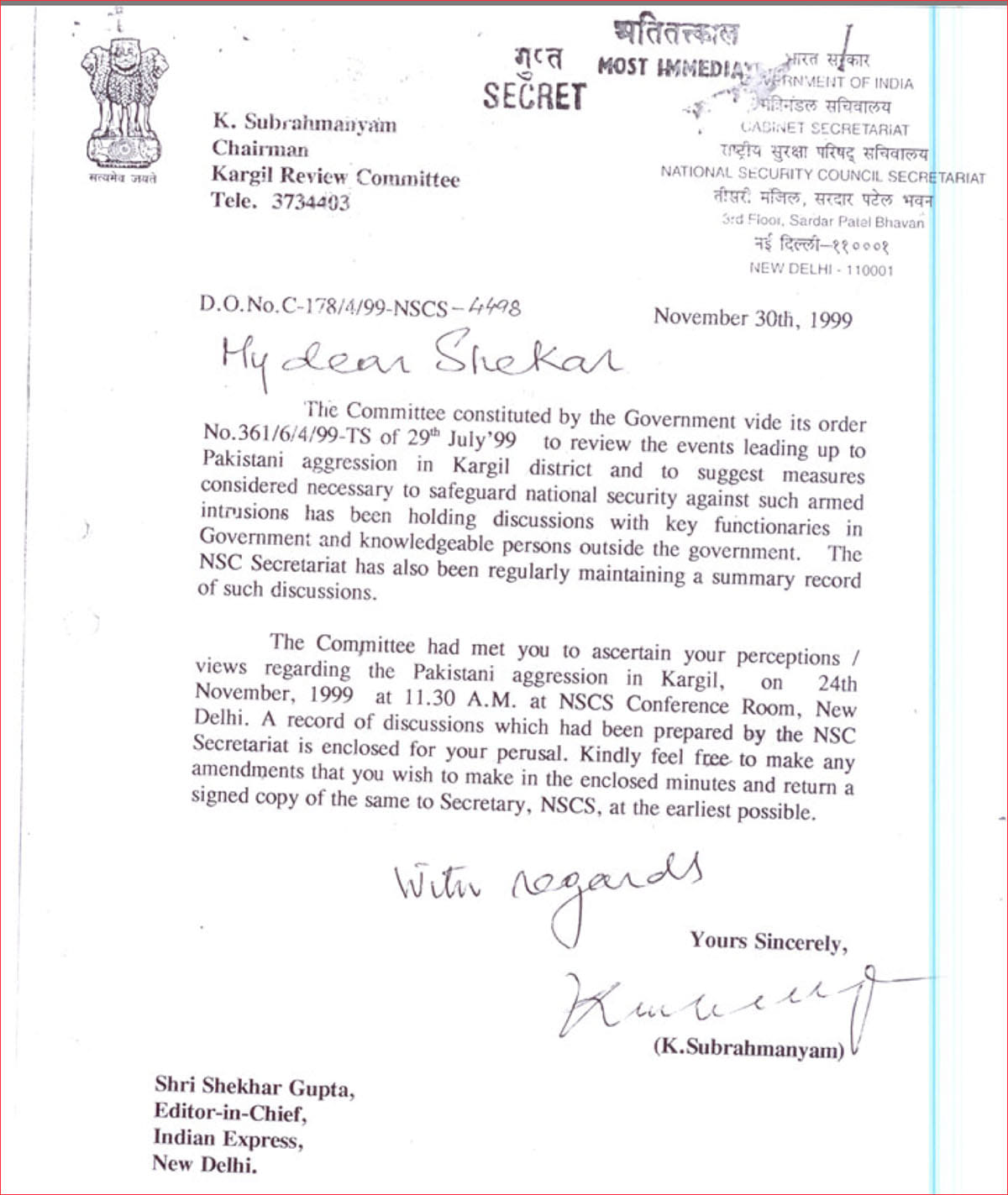

गुजरता हुआ समय मुझे इसे आगे ले जाने का कारण देता है। उस बयान के एक पखवाड़े के भीतर मुझे कारगिल समीक्षा समिति के चेयरमैन सुब्रमण्यम द्वारा हस्ताक्षर किया हुआ और “गुप्त” व “अतितत्काल” नाम से चिन्हित एक पत्र प्राप्त हुआ। मेरे अनुमोदन के लिए मेरे साथ हुई चर्चाओं का एक “रिकॉर्ड” संलग्न था। जानते हुए कि भारत सरकार कैसे काम करती है, मैं आश्चर्यचकित था कि यह इतनी जल्दी पहुंचा था लेकिन तब दूसरे छोर पर हमारे पास सुब्रमण्यम थे।

सब मिलाकर, यह काफी सटीक और सम्पूर्ण था – 7 टाइप किये हुए पत्र, लगभग 5000 शब्द, सबसे ऊपर लिखा हुआ ‘गुप्त’। लेकिन बारीकी से पढ़ने पर परेशानी थी। उसमें सावधानीपूर्वक संशोधन, पुनर्लेखन और संक्षिप्त व्याख्या की गयी थी, जिससे अर्थ या महत्व को काफी हद तक बदल दिया गया था। यह इतना परिष्कृत और चतुर था कि मुझे कोई संदेह नहीं हुआ कि यह जानबूझकर किया था। मैं ड्राफ्ट के साथ बैठ गया और इसमें विस्तार से सुधार किया। आप इस कॉलम में दूसरे दृश्य में उन प्रमुख वाक्यों को देख सकते हैं। लेकिन हर पेज में बदलाव किया गया था और लगभग दुबारा लिखा गया था। मैं यहां इनमें से कुछ पृष्ठों को जोड़ रहा हूं (केवल कुछ हिस्सों को बाहर रखते हुए जो अभी भी गुप्त रहने चाहिए)।

कारगिल समीक्षा समिति दस्तावेज

समिति की अधिक दिलचस्पी थी “सिस्टम” की रक्षा। यहाँ उद्धृत तीन उदाहरणों में से एक में मेरे बयान में जाहिर तौर पर मामूली बदलाव था कि शरीफ ने कहा “क्या” वाजपेयी को लाहौर की यात्रा करनी “चाहिए”, उनका ऐसा स्वागत किया जायेगा कि वह कभी नहीं भूलेंगे।

यह पढने के लिए ऐसे बनाया गया था मानो उन्होंने प्रस्ताव दिया हो कि वाजपेयी लाहौर आयें। मैंने समिति को काफी ईमानदारी से बताया था कि वाजपेयी ने पहले मुझसे बात की थी और कहा था कि यदि मैं शरीफ को इंटरव्यू के लिए आमंत्रित कर सकूं तो वह (वाजपेयी) हाँ कर देंगे। बदलाव छोटा था लेकिन वाजपेयी को लाहौर जाने के उनके निर्णय से पीछे हटाने के उद्देश्य को पूरा करता था।

अन्य वाक्यों को बदला गया था जो मैंने सरकार की संसूचना अपर्याप्तता, निरंतर इनकारों और हठ, कि वायुसेना के युद्ध में शामिल होने और जनहानि उठाने के बाद भी “कोई बड़ी बात नहीं” थी, पर कहे थे। तीसरा, जाहिर है, वह थे जिसके लिए सुब्रमण्यम ने मुझे शुरू में ही आगाह किया था। उसमें सैनिकों के कौशल स्तर और उपकरणों के अवलोकन का जिक्र था और ऐसे लिखा था मानो यह राय मेरी थी। मैंने इसे स्पष्ट रूप से बताने के लिए दुबारा संशोधित किया कि यह वही था जो मुझे आपके अपने अधिकारियों द्वारा बताया गया था।

14 दिसंबर 1999 को, मैंने सुब्रमण्यम को एक विनम्र टिपण्णी के साथ एक सही की हुई प्रतिलिपि भेजी। मुझे कोई जवाब नहीं मिला। हफ़्तों बाद, किसी अज्ञात अधिकारी ने मुझे यह कहने के लिए बुलाया कि सामान्यतः, समिति ने मेरे बयान का बहुत इस्तेमाल न करने का फैसला लिया है। उन्नीस साल बाद, मैं अभी भी यह नहीं समझ सका हूँ कि इसमें ऐसा क्या था जो समिति को इतना अनुपयोगी लगा। शायद यह सिर्फ पैटर्न को, हमारी मूल प्रवृत्ति को, चाहे हार में या जीत में, छुपाने की पुष्टि करता है।

और यहाँ 1965 और 1971 के युद्धों के प्रमाणिक, आधिकारिक इतिहास की अनुपस्थिति पर ट्विस्ट है। लिखित रूप में इसके बारे में “आधिकारिक तौर” शिकायत करते हुए हमने आखिरी बार किसको सुना था? कारगिल समीक्षा समिति!

इस लेख का एक संस्करण 2015 में इंडिया टुडे पत्रिका में प्रकाशित हुआ था।

Read in English— Kargil: What kind of a democracy are we that we are shy of facing the truth about our wars?