पिछले दिनों कोलकाता से प्रकाशित हिन्दी की नामचीन पत्रिका ‘वागर्थ’ ने एक परिचर्चा छापी, जिसका विषय था-‘क्या अब यह देश किसानों का रह गया है?’ परिचर्चा में और तो और अनेक प्रख्यात अर्थशास्त्रियों, बुद्धिजीवियों और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने भी यह कहने में संकोच नहीं किया कि ‘नहीं, और जिसका भी हो, किसानों का तो यह कतई नहीं रह गया है.’ चूंकि यह निष्कर्ष बेहद कड़वा और देश के बारे में चले आ रहे परम्परागत सोच के सर्वथा खिलाफ था. इसलिए स्वाभाविक ही उसे लेकर कई हलकों में गहरा आ़श्चर्य व्यक्त किया गया. थोड़े बहुत असहमति के स्वर भी उठे.

लेकिन, अब देश की सरकार ने कोराना के विरुद्ध लड़ाई में लाॅकडाउन के तहत उच्च व उच्च मध्यवर्गों को ‘स्टे ऐट होम’ जैसा अभेद्य रक्षा कवच प्रदान करने के प्रयास में दिहाड़ी व प्रवासी मजदूरों को ‘न घर का और न घाट का’ जैसी हालत में निष्कवच सड़कों पर भटकने के लिए छोड़ दिया है, तो साफ है कि यह देश किसानों के साथ-साथ मजदूरों का भी नहीं रह गया है.

गरीबों का तो खैर 24 जुलाई, 1991 को ही नहीं रह गया था, जब तत्कालीन पीवी नरसिम्हा राव के वित्तमंत्री डाॅ. मनमोहन सिंह द्वारा लोकसभा में पेश किये गये आम बजट में नागरिकों के हकों की कीमत पर निवेशकों को तरजीह देने वाली भूमंडलीकरण की जन विरोधी आर्थिक नीतियों का आगाज किया गया, अकारण नहीं कि 29 साल बीतते-बीतते इन नीतियों का वह ‘मानवीय चेहरा’ एकदम से लापता हो गया है, देशवासियों को झांसा देने के लिए उन दिनों जिसकी बात जोर-शोर से की जाती थी और गरीबों की संख्या तक को विवादास्पद बना डाला गया है.

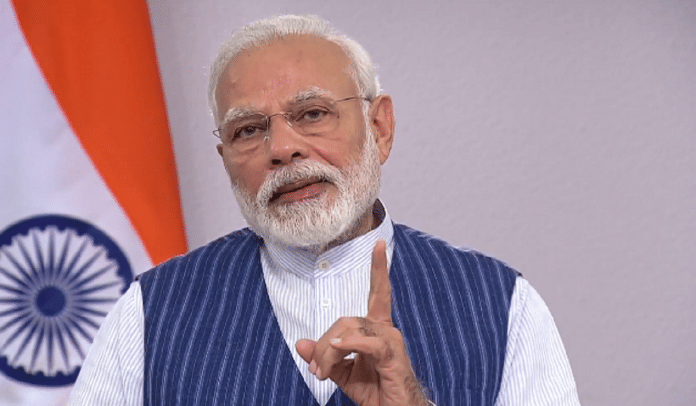

पूंजी को ब्रह्म, कॉरपोरेट को कर्णधार और मुनाफे को मोक्ष में बदल देने वाली इन्हीं नीतियों का कुफल है कि अब सरकारें किसानों व मजदूरों के लिए सर्वथा समर्पित होने का कितना भी दिखावा करें. वास्तव में वे उनकी पहली, दूसरी तो क्या तीसरी और चौथी प्राथमिकताओं में भी नहीं रह गये हैं. इसे यों समझ सकते हैं कि चीन के वुहान में कोरोनावायरस फैला तो देश की सरकार ने वहां फंसे प्रवासी भारतीयों को निकाल लाने में कुछ भी उठा नहीं रखा. दूसरे देशों के प्रवासियों को भी उसने भगवान भरोसे नहीं ही छोड़ा, कह सकते हैं कि ऐसा करके उसने अपना फर्ज निभाया और ‘बहुत अच्छी तरह’ निभाया. लेकिन उसके बाद प्रधानमंत्री द्वारा टीवी पर देशव्यापी लाॅकडाउन का ऐलान किया गया तो देश भर में फैले प्रवासी व दिहाड़ी मजदूरों को इतना अवांछनीय मान लिया गया कि उन्हें ‘स्टे ऐट होम’ के लिए सुभीते से घर पहुंच जाने का मौका भी नहीं दिया.

उन देशवासियों को तो प्रधानमंत्री ने संबोधित करना भी गवारा नहीं किया, जिन्हें अपने घर या सिर छुपाने की जगहें मयस्सर नहीं हैं. प्रतिष्ठित कार्टूनिस्ट राजेन्द्र धोड़पकर ने अपने एक कार्टून में इनकी तकलीफ कुछ इस तरह व्यक्त होती है कि कार्टून का एक पात्र लाॅकडाउन के दौरान सिपाही द्वारा डंडा उठाये जाने पर सफाई देता है कि हूजूर मैं इस सड़क पर घूम नहीं रहा हूं. मैं यहीं रहता हूं. ये पंक्तियां लिखने तक इनमें से अनेक अपने काम की जगहों से आश्रय स्थलों तक पहुंचने के लिए भूखे-प्यासे सैकड़ों-हजारों किलोमीटर पैदल चलने और पुलिस की तमाम बदतमीजियां झेलने को मजबूर हैं लेकिन प्रधानमंत्री ने सेवायोजकों से यह अपील करके ही अपने कर्तव्यों की इतिश्री मान ली है कि उनके यहां काम करने वाले मुलाजिम काम पर न आ सकें तो वे उनका वेतन न काटें.

काश, प्रधानमंत्री समझते कि लाॅकडाउन से जुड़ी देशवासियों की समस्याएं इतने भर से हल होने वाली नहीं. इसलिए कि ऐसे वेतनभोगियों से बड़ी संख्या उन बेकारी पीड़ितों की है, जो वेतन के सपने तक नहीं देख पा रहे. प्रवासी या दिहाड़ी मजदूरों की ही बात करें तो उन्हें वेतन नहीं मजदूरी मिलती है-सो भी समुचित नहीं और वे भूमंडलीकरण के बाद निवेशकों के पक्ष में किये गये श्रमिक सुधारों (कायदे से बंटाधारों) के फलस्वरूप ठेके वगैरह की ऐसी अप्रिय शर्तों पर काम करने को अभिशप्त हैं, जिनका लाभ उठाकर नियोजक कभी भी उन्हें अपना मानने से मना करके दूर से प्रणाम कर सकते हैं. यही कारण है कि नियोजकों ने लाॅकडाउन के बाद चेरिटी के तौर पर भी मजदूरों के कल्याण के लिए कुछ करना गवारा नहीं किया. सरकारी चिंता का स्तर भी पंजीकृत मजदूरों से ऊपर नहीं ही उठ सका, जबकि उनसे बड़ी संख्या अपंजीकृत और असंगठित मजदूरों की है.

दूसरे पहलू से देखें तो नरेन्द्र मोदी सरकार ने कोरोना से लड़ाई में मोटे तौर पर चार बड़ी गलतियां कीं.

पहली: यह लड़ाई समय रहते नहीं शुरू की. वह इसे उसी समय शुरू कर देती, जब चीन के वुहान से भारतीयों को निकाल लाने की वाहवाही लूटने में व्यस्त थी, तो हालात इतने विषम नहीं होते.

यह भी पढ़ें : कसम सोशल मीडिया की, देशवासियों को कोविड-19 से जंग में जीत की उम्मीदों का लाॅकडाउन गवारा नहीं

दूसरी: प्रधानमंत्री ने अपनी आदत के अनुसार इसमें किसी और को साझीदार बनाने की जरूरत नहीं समझी. ताकि उसमें सफलता हासिल हो तो उसका श्रेय किसी और के साथ बंटे नहीं, एकमुश्त उनके ‘महापराक्रम’ को ही जाये. उन्होंने न इस बाबत विपक्ष को विश्वास में लेने की जरूरत समझी, न कोई सर्वदलीय बैठक की, न ही सर्वानुमति बनाने की कोशिश. यह तो देश की सदाशयता है कि इसके बावजूद उसने उनके ‘जान है तो जहान है’ के संदेश का ‘हार्दिक स्वागत’ किया. अलबत्ता, इससे उनका एक बड़ा नुकसान यह है कि मजदूर विरोध का ठीकरा अकेले उनके ही सिर फूट रहा है. भले ही कुद राज्यों की सरकारें भी इसे लेकर आरोप-प्रत्यारोप में लगी हैं.

तीसरी: इस लड़ाई में न कोई होमवर्क दिखता है, न समन्वय. ऊपर से हड़बड़ियां और गड़बड़ियां ऐसी कि कोरोना पीड़ित देशों से आये नागरिकों की निगरानी को लेकर, जो इस लडाई का सबसे महत्वपूर्ण मोर्चा है, केन्द्र व राज्य सरकारें एक दूसरे पर आरोप-प्रत्यारोप में मगन हैं.

चौथी : जो पैकेज लाॅकडाउन से पहले घोषित कर दिया जाना था, बाद में लाया गया और उसके ‘सबका ख्याल रखने वाले’ कदमों के ईमानदारी से जमीन पर उतरने को लेकर पैदा संदेह अभी भी दूर नहीं किये गये हैं. वैसे भी पैकेज में किसानों को लेकर कोई खास एलान नहीं है और किसी तरह गरीबों-मजदूरों का पेट भर जाये, इसी को बहुत माना गया है. यह तब है, जब यह लाॅकडाउन बड़े तबके के लिए नोटबन्दी से भी बड़ी मार साबित हो रहा है ओर इसके चलते हाशिये के लोग उक बार फिर ‘पप्पू’ बन गये हैं.

गौरतलब है कि बांग्लादेश जैसे छोटे से देश में भी लाॅकडाउन जैसी बंदिशों का ऐलान किया गया तो नागरिकों को घरों तक पहुंचने के लिए दो दिन दिये गये, लेकिन भारत जैसे विशाल देश में जहां लोगों को एक से दूसरे कोने पहुंचने में कई-कई दिन लग जाते हैं. लाॅकडाउन का ऐलान करते हुए प्रधानमंत्री ने लोगों को केवल साढे़ तीन घंटे दिये और ‘जो जहां है, वही रह जाये’ का फरमान सुना दिया. यह भी नहीं सोचा कि रहने वाला वहां कैसे रह जायेगा, क्या खायेगा और क्या पियेगा? ऐसे माहौल में तो यह सोचना और भी जरूरी था, जब कोरोना का डर लोगों में इतने गहरे समा गया है कि वे अपने पड़ोस में उन डाॅक्टरों को भी बर्दाश्त नहीं कर रहे, जो कोरोना संक्रमितों का इलाज कर रहे हैं. इसके उलट कई डाक्टरों ने इसलिए अपने क्लीनिक बन्द कर दिये है कि कहीं कोई कोरोना संक्रमित न आ धमके.

इनके आगे उन मजदूरों की क्या बिसात, जिन्हें महानगरों के अपार्टमेंटवासी सीधे कोरोना का वाहक मानकर उनसे दूर-दूर भागते हैं. उनका वश चले तो वे अपने और इन मजदूरों के बीच वैसी ही दीवार बनवा दें जैसी गुजरात सरकार ने डोनाल्ड ट्रम्प के अहमदाबाद आने पर बनवाई थी. ऐसे में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविन्द केजरीवाल लाख कहें कि किसी मजदूर को दिल्ली छोड़ने की जरूरत नहीं है, वे वहां कैसे रहें?

लेकिन, प्रधानमंत्री ने इन मजदूरों के बारे में नहीं सोचा तो इसके पीछे केवल उनकी सरकार की काहिली, बेदिली या मजदूर विरोध देखना गलत होगा. गौर से देखें तो मजदूरों की इस ‘अवांछनीयता’ के पीछे ऐसी राजनीतिक सर्वानुमति है कि कोरोना से लड़ाई में हर कदम पर सरकार के साथ होने का राग अलाप रही विपक्षी पार्टियां, यहां तक कि कम्युनिस्ट पार्टियां भी, इन मजदूरों के पक्ष में आवाज नहीं उठा रहीं. कम्युनिस्ट पार्टियों के वे मजदूर आन्दोलन तो पहले ही बेमौत मर चुके हैं, जो कभी इनकी आवाज बुलन्द किया करते थे.

यही कारण है कि वे वुहान से विमान से ढोकर लाये गये ‘अपनों’ को खुशी-खुशी गोद में उठाने वाली उत्तर प्रदेश, बिहार व उत्तराखंड वगैरह की सरकारों के लिए भी बेगाने हो गये हैं. वे कह रही है कि वे पैदल भी अपने घर पहुंच गये तो लाॅकडाउन टूटेगा आकर कोरोना की कड़ी टूटने से रह जायेगी. फिर भी कोरोना को करुणा से हराने का दावा करने वाले प्रधानमंत्री से इतना तो पूछा ही जा सकता है कि वे इन मजदूरों के प्रति इतने निष्करुण क्यों हैं? क्या इससे मजदूरों में पैदा हुए क्षोभ का उनके द्वारा रेडियो पर ‘मन की बात’ में माफी मांग लेने भर से शमन सम्भव है? अगर नहीं तो वे इस बाबत गम्भीरता से कब सोचेंगे?

कोई है तो उन्हें याद दिला सके कि 1962 में चीन के अप्रत्याशित हमले के बाद तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि चीन की ओर से उन्हें धोखा हो गया तो समाजवादी नेता डाॅ राममनोहर लोहिया ने उनकी तीखी आलोचना की थी. उन्होंने कहा था कि जो सत्ताधीश कहे कि उसे धोखा हो गया, उसे एक पल भी अपनी कुर्सी पर नहीं रहना और इस सवाल का जवाब देना चाहिए कि धोखा उसके साथ हुआ तो उसकी सजा जनता क्यों भुगते? बाद में पंडित नेहरू सुर साम्राज्ञी लता मंगेशकर से ‘ऐ मेरे वतन के लोगों’ सुनकर रोने लगे तो डाॅ. लोहिया ने कहा था कि प्रधानमंत्री का काम खुद रोने लगना नहीं देशवासियों के आंसू पोंछना होता है. क्या मोदी जी खुद पर इस कसौटी को लागू करेंगे?

(लेखक जनमोर्चा अख़बार के स्थानीय संपादक हैं, इस लेख में उनके विचार निजी हैं)