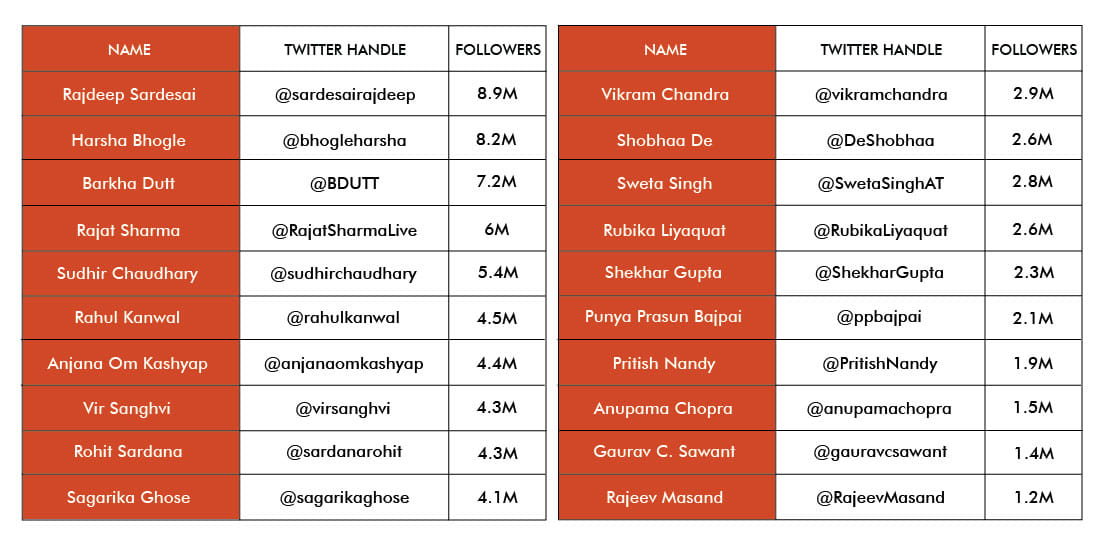

भारत में सोशल मीडिया समेत पूरा न्यू मीडिया पुराने मीडिया मठाधीशों के कब्जे में चला गया है. इसके साथ ही इस सपने का अंत हो गया है कि इंटरनेट और सोशल मीडिया के आने से भारत में मीडिया के क्षेत्र में लोकतंत्र आएगा और वंचितों की आवाज भी गूंजेगी. अगर हम प्रमुख सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्वीटर पर सबसे ज्यादा फॉलो किए जाने वाले पत्रकारों की लिस्ट बनाएं तो ऐसे 20 पत्रकारों-संपादकों में से 19 हिंदू सवर्ण जातियों के हैं. रुबिका लियाकत इस सूची में एकमात्र मुसलमान हैं. इस लिस्ट में न कोई दलित है, न आदिवासी और न ही ओबीसी. जिन समुदायों से देश की 85% ज्यादा आबादी बनती हैं, उनकी नुमाइंदगी इस लिस्ट में शून्य है.

लगभग एक दशक पहले दिल्ली स्थित इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन (आईआईएमसी) में न्यू मीडिया पढ़ाने के दौरान मैं इस नए माध्यम को लेकर बेहद आश्वान्वित था. मैं अपने स्टूडेंट्स से कहता था कि पत्रकारिता अब सिर्फ संस्थानों में काम करने वाले पत्रकार ही नहीं करेंगे. अगर आपके पास या किसी के पास 10 रुपए हैं, अगर आपके पास कहने के लिए बात और कहने का तरीका है और आसपास कोई साइबर कैफे है, तो आप लैपटॉप, कंप्यूटर या स्मार्टफोन न होने पर भी पत्रकारिता कर सकते हैं और अगर आपकी बात में दम है और कहने का तरीका दिलचस्प है तो आपकी बात लाखों लोगों तक पहुंच सकती है.

अपने शुरुआती दिनों में इंटरनेट और सोशल मीडिया ऐसी ही उम्मीदें लेकर आया था. न्यू मीडिया में ऐसी संभावनाएं नजर आ रही थीं, इसलिए इसे लेकर उत्साह अकारण नहीं था.

और फिर ये उत्साह सिर्फ भारत में नहीं, बल्कि वैश्विक स्तर पर था. चूंकि 20वीं सदी का अंत आते-आते मीडिया पूरी तरह से बड़े कॉरपोरेशन के नियंत्रण में आ चुका था और कई मीडिया विश्लेषक लोकतंत्र के बरअक्श इसके खतरों को समझ रहे थे, इसलिए जब एक ऐसा कम्युनिकेशन माध्यम उनके सामने आया, जिसमें लगभग हर कोई अपनी बात कह और लिख सकता है और दूसरे लोगों तक पहुंच सकता है, तो उनका उत्साहित होना स्वाभाविक था. उनमें से कई ने इसे विमर्श और संवाद के लोकतांत्रिकरण की शुरुआत मान लिया.

हालांकि तब भी नोम चोमस्की जैसे लोग इसे लेकर आशंका जता रहे थे और कह रहे थे कि डिजिटल मीडिया का स्वामित्व पूरी तरह से कॉरपोरेट है और इसे लेकर ज्यागाल उत्साहित होने का कोई कारण नहीं है. हालांकि उनकी बात उस समय कम सुनी गई.

कोलंबिया ग्रेजुएट स्कूल ऑफ जर्नलिज्म में पढ़ा रहीं ऐन कूपर ने 2008 में अपने एक आलेख में कहा कि पत्रकारिता का दायरा अब पत्रकारों से कहीं बड़ा हो चुका है. इंटरनेट और सोशल मीडिया पर हो रहे संवाद को उन्होंने पत्रकारिता का हिस्सा माना और कहा कि – “सवाल ये नहीं है कि पत्रकार कौन है, बल्कि ये पूछा जाना चाहिए कि पत्रकारिता कौन कर रहा है?” कूपर ने कहा कि जिसके पास भी इंटरनेट कनेक्शन है, वह पत्रकारिता कर सकता है.

We are all journalist पुस्तक के लेखक स्कॉट गांट लिखते हैं कि “प्रेस की स्वतंत्रता के प्रावधान अब सिर्फ उन लोगों पर लागू नहीं होते, जिनके पास प्रिंटिंग प्रेस हैं, बल्कि ये उन पर भी लागू होना चाहिए, जिनके पास सेलफोन, वीडियो कैमरा, ब्लॉगिंग सॉफ्टवेयर या ऐसी कोई भी तकनीक है, जिससे वे अपनी बात और सूचनाएं लोगों तक पहुंचा सकते हैं.” गांट ने सूचना प्रसारण के क्षेत्र ने नई तकनीक के कारण आए बदलाव को एक वकील के नजरिए से देखा. वे अपनी किताब में लिखते हैं कि सिटिजन जर्नलिस्ट और ब्लॉगर एक कमी की भरपाई कर रहे हैं, क्योंकि समाचार का ज्यादातर बिजनेस बड़ी कंपनियों के नियंत्रण में चला गया है और उनके लिए सबसे बड़ी बात पैसे कमाना है.

मीडिया पर बड़े कॉरपोरेट के अत्यधिक नियंत्रण की बात बेन बेगडिकयान अपनी चर्चित किताब मीडिया मोनोपोली में भी करते हैं. चूंकि मीडिया अब बहुत बड़ी पूंजी का खेल है, इसलिए किसी साधारण नागरिक के लिए ये संभव नहीं है कि अखबार, पत्रिका या टीवी/रेडियो स्टेशन चला सके. इस वजह से आम लोगों की आवाज भी मीडिया में कम सुनाई पड़ती है. यही वह खाली जगह है जिसकी बात गांट अपनी किताब में कर रहे हैं.

यह भी पढ़ें: अश्वेतों के लिए सहानूभूति जताने वाले सेलेब्रिटीज दलितों-आदिवासियों को लेकर मौन क्यों?

सोशल मीडिया को लेकर उम्मीदें और हकीकत की खुरदरी जमीन

इसलिए जब पहले बुलेटिन बोर्ड फिर ब्लॉग और आगे चलकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आए और उन तक पहुंच बेहद कम खर्चीली और आसान हो गई, तो कई लोगों को लगा कि मीडिया- जिस पर बड़ी पूंजी, विज्ञापनदाता, सरकार और प्रभावी विचारधारा का नियंत्रण होता है- के दबदबे से लोगों को मुक्ति मिल सकती है. ऐसा लगा कि ये काम बेहद मामूली लोग कर दिखाएंगे.

भारतीय समाज की विशिष्ट संरचना में ये बेहद मामूली लोग दलित, आदिवासी, पिछड़े, गरीब और अल्पसंख्यक हैं, जिनकी आवाज न तो मुख्यधारा के समाचार पत्रों और चैनलों के न्यूजरूम में सुनाई देती है और न ही मीडिया में उनका पक्ष रखा जाता है. उनके लिए बोलने का काम भी कोई और ही करता है. अब तक आधा दर्जन से ज्यादा शोध और अध्ययनों से ये बात साफ हो चुकी है कि भारत में मीडिया सवर्ण जातियों के नियंत्रण में है और वही तय करते हैं कि क्या बताया जाएगा और कौन सी बात नहीं बताई जाएगी. इस संदर्भ में ताजा शोध 2019 में Oxfam-NewsLaundry द्वारा किया गया है, जिसमें एक बार फिर से स्थापित हुआ है कि भारतीय मीडिया में सवर्ण दबदबा किस हद तक बना हुआ है.

सोशल मीडिया और डिजिटल मीडिया के शुरूआती दिनों में ऐसा लगा था कि इस वर्चस्व को आम लोग चुनौती दे पाएंगे क्योंकि डिजिटल मीडिया कम खर्चीला माध्यम है और उस तक पहुंच आसान है. साथ ही वहां सेंसर और सूचनाओं के गेटकीपर भी नहीं होते हैं.

डिजिटल मीडिया की सफलता और असफलता

आईआईएमसी में कही गई बातों को दस साल बाद जब मैं पीछे मुड़कर याद करता हूं तो मुझे लगता है कि मेरी कुछ उम्मीदें सही साबित हुईं, जबकि कई उम्मीदें टूट गईं. ये सही है कि डिजिटल और सोशल मीडिया ने पहली बार करोड़ों लोगों को ये मौका दिया कि वे अपनी बात बाकी लोगों तक पहुंचाएं. लाखों की संख्या में लोगों ने अपने सोशल मीडिया एकाउंट बनाए और हजारों लोगों ने अपने यूट्यूब चैनल खोले. इनमें से ढेरों लोग दलित, आदिवासी, पिछड़े और अल्पसंख्यक हैं, जिनकी आवाज अन्यथा लोकल बनी रह जाती. इस क्रम में दलितों, आदिवासियों और पिछड़ों के बीच एक दूसरे से संपर्क बनाने का सिलसिला शुरू हुआ और कई ऑनलाइन ग्रुप्स बने, जिनमें लाखों लोग जुड़े हैं.

मैंने द प्रिंट में एक लेख में बताया है कि जो काम कभी बाबा साहेब ने अपनी पत्रिकाओं के जरिए किया था, उसी प्रकृति का काम बहुजन यूट्यूब चैनल कर रहे हैं. बाबा साहब ने राणाडे, गांधी और जिन्ना नाम के अपने भाषण में बताया है कि उस समय का प्रेस उनकी किस तरह अनदेखी करता था और उनके खिलाफ वातावरण बनाता था. इसी वजह से बाबा साहेब ने अपने जीवन काल में पांच अलग अलग पत्र-पत्रिकाओं का संचालन किया. मीडिया का दलितों-आदिवासियों-पिछड़ों और अल्पसंख्यकों के प्रति नजरिया आज भी बदला नहीं है. इसलिए पहला मौका मिलते ही लाखों की संख्या में इन सामाजिक समूहों के लोगों ने सोशल मीडिया का इस्तेमाल सामाजिक-राजनीतिक उद्देश्यों के लिए शुरू कर दिया.

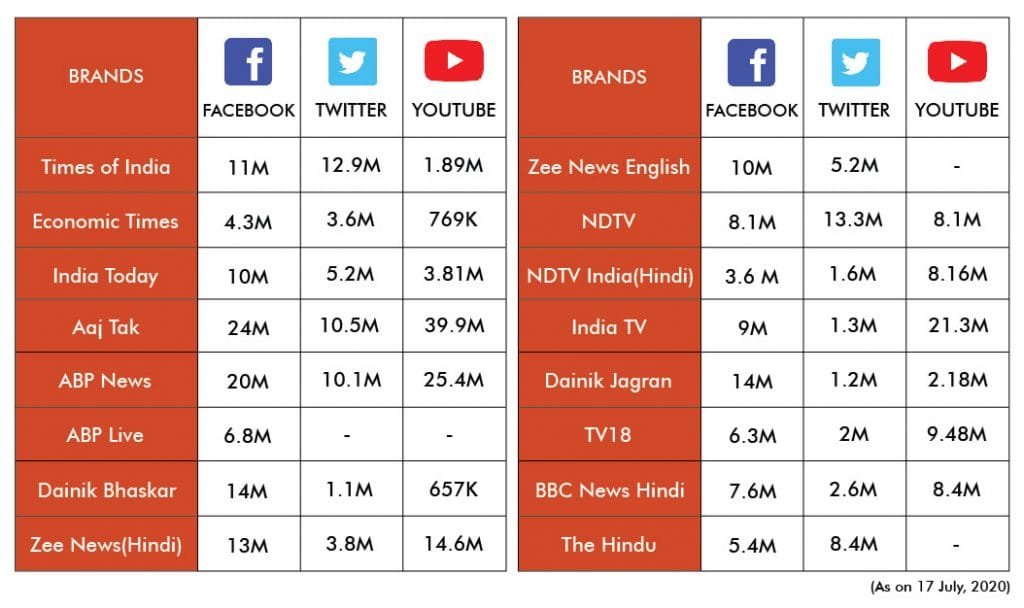

लेकिन सोशल मीडिया को लेकर मेरी एक धारणा पूरी तरह गलत भी साबित हुई. सोशल मीडिया भारतीय समाज और राजनीति के विमर्श को लोकतांत्रिक बनाने में सफल नहीं हो पाया. किसी भी लोकतांत्रिक विमर्श में विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के साथ विचार और अभिव्यक्ति में समानता भी होनी चाहिए. उस समानता को लाने में सोशल मीडिया और डिजिटल मीडिया कोई भूमिका नहीं निभा पाया. परंपरागत मीडिया में विमर्श पर जिनका नियंत्रण था, वही लोग और वही कंपनियां डिजिटल मीडिया के विमर्श को भी नियंत्रित कर रही है.

भारत में मीडिया कंपनियों को अबाध तरीके से हर क्षेत्र में काम करने और मोनोपोली यानी एकाधिकार कायम करने की आजादी है. जबकि लगभग हर लोकतांत्रिक देश में मीडिया के अलग अलग क्षेत्रों में एकसाथ काम करने को लेकर पाबंदियां हैं और इस बारे में नियम बने हुए हैं. भारत में क्रॉस मीडिया ओनरशिप को लेकर गंभीर चिंताएं जताई जाती रही हैं और 2013 में भारत सरकार के कहने पर टेलिकॉम रेगुलेटरी ऑथोरिटी ऑफ इंडिया यानी ट्राई ने क्रॉस मीडिया ओनरशिप को लेकर चर्चा करने के लिए एक दस्तावेज भी जारी किया था. लेकिन मीडिया कंपनियों के विरोध के कारण ये चर्चा आगे नहीं बढ़ पाई और सरकार ने भी एक साथ तमाम बड़ी मीडिया कंपनियों को छेड़ना उचित नहीं समझा. इस कंसल्टेशन पेपर में ट्राई ने सुझाव दिया था कि प्रिंट, टीवी और डिजटल मीडिया में स्वामित्व को लेकर नियम बनाए जाएं.

आज स्थिति ये है कि एक मीडिया कंपनी किसी इलाके में अखबार निकालती है, वहां टीवी चैनल चलाती है, एफएम रेडियो स्टेशन चलाती है, केबल और डीटीएच भी संचालित करती है और इन सबके अलावा डिजिटल मीडिया भी चलाती है. ये दुनिया के किसी भी आधुनिक लोकतांत्रिक देश में संभव नहीं.

जब डिजिटल मीडिया का आगमन हुआ तो बड़ी मीडिया कंपनियां समाचार संकलन और प्रोडक्शन के अपने तंत्र के बूते आसानी से नए मीडियम में भी छा गईं. कई कंपनियों ने तो सिर्फ चंद लोग डिजिटल मीडिया के लिए रखे जो प्रिंट और टीवी के लिए बनी सामग्री को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अपलोड करने लगे और उनका डिजिटल मीडिया तैयार हो गया. किसी भी नए डिजिटल प्लेटफॉर्म की तुलना में उनका ऑपरेशन कम खर्चीला साबित हुआ और उनका दबदबा न्यू मीडिया में आसानी से और सस्ते में कायम हो गया.

इसके अलावा पुराने मीडिया संस्थानों की समाचार स्रोतों तक पहले से पहुंच बनी हुई थी और वर्षों से उनके ब्रांड ने लोगों के बीच पहचान भी बना ली थी, इसलिए इन ब्रांड के लिए डिजिटल मीडियम में छा जाना आसान था.

यह भी पढ़ें: रुबिका लियाकत और सईद अंसारी जैसे हिंदी समाचार एंकर भाजपा के मुस्लिम नेताओं की तरह हैं

सोशल मीडिया में वेरिफिकेशन, ऊंच-नीच और भेदभाव

सोशल मीडिया के बारे में अगर किसी को ये भ्रम है कि वहां हर किसी को अपनी बात कहने का समान मौका है तो ये एक भ्रम है. सोशल मीडिया अपने यूजर्स के बीच ऊंच और नीच का भेद पैदा करता है और जो ऊपर रखे जाते हैं है, उन्हें शक्तिसंपन्न बनाया जाता है. इसके लिए ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब आदि में वेरिफिकेशन की प्रक्रिया अपनाई जाती है. ये कंपनियां तय करती हैं कि करोड़ों एकाउंट में से किन चंद एकाउंट को वेरिफाई करके उन्हें ब्लू टिक या ऐसी ही कोई पहचान दे दी जाए, जिसके वे अलग से नजर आने लगें. कंपनियां वेरिफिकेशन कैसे करती हैं, इसका कोई तय नियम या मापदंड नहीं है.

भारत जैसे देश में ऐसी किसी भी प्रक्रिया का जान-पहचान और कनेक्शन वाले एक तंत्र में पतित हो जाना तय है जिसमें कोई मापदंड निर्धारित न हो. इसका सबसे ज्यादा खामियाजा दलित-आदिवासी-पिछड़े और माइनॉरिटी को उठाना पड़ता है, क्योंकि उनके “अपने लोग” उन जगहों पर नहीं है, जिनके होने से इस तरह के काम बन जाते हैं. इस बारे में और जानकारी के लिए आप द प्रिंट में ही मेरा छपा एक लेख पढ़ सकते हैं, जिससे आप समझ पाएंगे कि वेरिफिकेशन की पूरी प्रक्रिया किस तरह काम करती है.

इस बारे में सुप्रीम कोर्ट के वकील नितिन मेश्राम का ये कहना बिल्कुल सही है कि वेरिफिकेशन में एससी-एसटी-ओबीसी के साथ भेदभाव होता है.

@TwitterIndia is discriminating Sc-St-OBC in verification & suspension of accounts. Despite huge uproar it hasn’t changed, is a matter of great worry for all of us. #casteistTwitter @verified @Twitter.

— Nitin Meshram EQUAL FREE SPEECH (@nitinmeshram_) November 21, 2019

दरअसल जब किसी मीडिया कंपनी या किसी व्यक्ति का एकाउंट वेरिफाई कर दिया जाता है, तो उसके फॉलोवर आम तौर पर तेजी से बढ़ने लगते हैं और ऐसे लोगों की आवाज ज्यादा गूंजने लगती है. ऐसे लोगों को ज्यादा शेयर और रिट्वीट किया जाता है और संवाद में वे संचालक की भूमिका में पहुंच जाते हैं. जाहिर है कि हर वेरिफाइड हैंडल ये नहीं कर पाता या नहीं करना चाहता है, लेकिन जो लोग बहुत ज्यादा फॉलो या रिट्वीट किए जाते हैं उनके पीछे एक वजह उनका वेरिफाई होना भी है.

इसके अलावा एक समस्या ये भी है कि मुख्यधारा का मीडिया बेशक दलित-आदिवासी-पिछड़ा और माइनॉरिटी हितों के खिलाफ काम करता है, फिर भी उनकी छवि निष्पक्ष मीडिया की बनी हुई है. जबकि वंचितों की आवाज उठाने वालों को जातिवादी करार देकर हाशिए पर धकेल दिया जाता है.

इन जटिलताओं को देखते हुए यही कहा जा सकता है कि डिजिटल मीडिया भी भारत आकर मेनस्ट्रीम मीडिया के रंग में रंग गया है. जो ताकतें मेनस्ट्रीम मीडिया में हाशिए पर थीं, वे डिजिटल मीडिया में भी हाशिए पर हैं. फर्क सिर्फ इतना है कि डिजिटल मीडिया में वे फिर भी बोल पा रहे हैं. मेनस्ट्रीम मीडिया में तो वायसलेस की वायस कोई और बन जाता है.

(लेखक पहले इंडिया टुडे हिंदी पत्रिका में मैनेजिंग एडिटर रह चुके हैं और इन्होंने मीडिया और सोशियोलॉजी पर किताबें भी लिखी हैं. व्यक्त विचार निजी हैं)

समानता और अधिकारों की बात सिर्फ कानून के पन्नो तक ही सिमिट कर रह गई है, हमारे समाज(समस्त भारतीय) को एक ऐसी दिशा देनी होगी जिससे वो जातिवाद से ऊपर उड़ सके। जातिवाद की ये कट्टरता भारत जैसे विशाल लोकतंत्र के लिए गम्भीर खतरा है।