काले चश्मे और सलीके से सिलवाए बिज़नेस सूट में, हमेशा की तरह बेहद संजीदा दिख रहे सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी (CIA) के डायरेक्टर ने अपने मुंह से पाइप हटाई और कहा—“कोरियन वॉर के बाद की सबसे बड़ी खुफिया कामयाबी.” उनके हाथ में जो नीला, खून से सना बैग था, उसे तिब्बत से नेपाल होते हुए भारत तक पैदल लाया गया था और फिर खास CIA विमान से अमेरिका भेजा गया था. इस बैग में 1,600 पन्नों के बेहद गोपनीय दस्तावेज़ थे, जिन्हें तिब्बती लड़ाकों ने नवंबर 1961 में एक हमले के दौरान हासिल किया था. इन कागज़ों से खुलासा हुआ कि माओत्से तुंग की ‘ग्रेट लीप फॉरवर्ड’ नीति ने चीन को भयानक अकाल और सामाजिक तबाही में झोंक दिया था.

इन दस्तावेज़ों में नरसंहार के सबूत भी थे—मार्च 1959 से सितंबर 1960 के बीच, चीन की सेना (PLA) ने तिब्बत पर कब्ज़ा जमाने के दौरान 87,000 से ज़्यादा तिब्बतियों को मार डाला था.

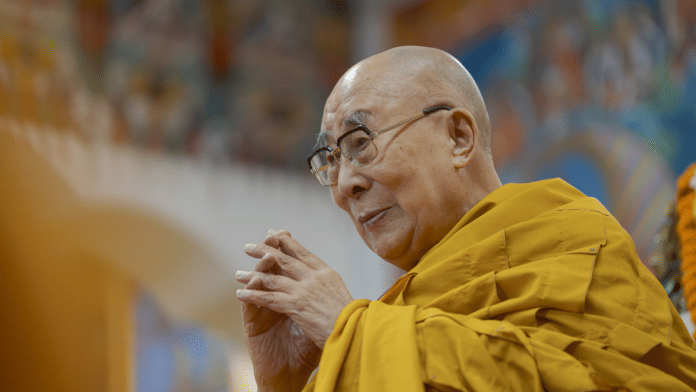

पिछले हफ्ते, PLA से बचकर 1959 में भारत पहुंचे तिब्बती धर्मगुरु तेनज़िन ग्यात्सो यानी दलाई लामा ने अपने उत्तराधिकारी के लिए योजना का खाका पेश किया. गदेन फोडरंग ट्रस्ट—जो कभी तिब्बत का शासन चलाता था और अब दलाई लामा के निजी मामलों को संभालता है—उसने कहा है कि चारों प्रमुख तिब्बती बौद्ध परंपराओं से सलाह लेकर उनके पुनर्जन्म की प्रक्रिया तय की जाएगी.

दलाई लामा का पुनर्जन्म तय करने का फैसला तिब्बत और चीन के रिश्तों में एक बड़ा मोड़ होगा. 1960 में जो चीन डगमगा रहा था, वह अब दुनिया की बड़ी ताकत बन चुका है और तिब्बत पर उसका कब्ज़ा पूरी तरह से मजबूत हो चुका है.

चीन लंबे समय से कहता आ रहा है कि नया दलाई लामा सिर्फ ल्हासा के जोखांग मंदिर में रखे सोने के कलश से नाम निकाल कर ही चुना जा सकता है—यह 1792 से चली आ रही पुरानी साम्राज्यकालीन परंपरा है.

अगर दलाई लामा का उत्तराधिकारी तिब्बत के भीतर से चुना गया, तो चीन का अगला कदम क्या होगा, इस पर कोई संदेह नहीं है. इसका उदाहरण है गेदुन चोक्यी न्यिमा—सिर्फ छह साल का वह बच्चा, जिसे दलाई लामा ने पंचेन लामा का पुनर्जन्म बताया था, लेकिन उसे अचानक गायब कर दिया गया. चीन साफ कर चुका है कि वह न भारत और न ही पश्चिमी देशों को तिब्बत नीति पर कोई दखल देने देगा.

यह भी पढ़ें: उत्तराधिकारी चुनने का अधिकार सिर्फ ट्रस्ट के पास—दलाई लामा का दावा, चीन ने जताया अपना हक

बदलती आबादी की तस्वीर

आंकड़े साफ बताते हैं कि दक्षिण एशिया में तिब्बती शरणार्थी समुदाय अब बूढ़ा हो रहा है और उसकी संख्या घट रही है. इस बदलाव के पीछे तीन वजहें हैं, जिन पर शोधकर्ता तेनज़िन दोरजे और त्सेवांग रिज़िन ने ध्यान दिलाया है. सबसे पहली वजह ये है कि तिब्बत छोड़ने वाले रास्ते अब पहले जैसे सुरक्षित नहीं रहे. चीनी सेना (PLA) ने तिब्बत से निकलने वाले पहाड़ी रास्तों को खतरनाक बना दिया है. साल 2006 में PLA ने नेपाल की ओर जा रहे तिब्बतियों के एक दल पर गोलीबारी कर दी थी, जिसमें कई लोग मारे गए थे, जिनमें बच्चे भी शामिल थे. अब ताकत के इस डर और डिजिटल निगरानी के बढ़ते जाल की वजह से तिब्बत से भागना बहुत मुश्किल हो गया है.

दूसरी बड़ी वजह, दोरजे और रिज़िन के मुताबिक, ये है कि अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और फ्रांस जैसे देशों ने तिब्बतियों को बड़े पैमाने पर बसने की इज़ाज़त दी, जिससे हर साल हज़ारों युवा तिब्बती पश्चिमी देशों में बसते रहे. इसके उलट, भारत में तिब्बतियों पर 2014 तक संपत्ति खरीदने, कारोबार करने और चुनाव में वोट डालने पर रोक थी. वे तभी भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन कर सकते थे.

तीसरी वजह ये है कि भारत में तिब्बती समुदाय पढ़ाई-लिखाई में आगे है और ऐसे समुदायों में जन्मदर यानी बच्चों के जन्म की दर पहले से कम होती है. दूसरी तरफ, तिब्बत ऑटोनॉमस रीजन (TAR) में अब बड़ी संख्या में हान और हुई समुदाय के लोग आकर बस रहे हैं. यहां की कुल आबादी 32 लाख है, जिसमें अब अनुमानित 15% या उससे अधिक आबादी हान और हुई समुदाय की है.

शोधकर्ता त्सुलतिम ज़ैंगमो के मुताबिक, हान समुदाय के लोग यहां अच्छी कमाई, ज़मीन और निजी कारोबार के अवसरों की वजह से आ रहे हैं. शहरों में कई छोटे कारोबार, दुकानें और रेस्टोरेंट्स अब हान समुदाय के लोगों के कब्ज़े में हैं.

तिब्बत में इन नीतियों से जो सांस्कृतिक बदलाव हो रहे हैं, उनसे तिब्बती लोगों में नाराज़गी भी बढ़ रही है. इसका सबूत है दो बड़े लामाओं का पलायन—1998 में कुमबुम मठ के अरजिया लोबसांग थुबतेन और 2000 में ल्हासा के पास त्सुर्पु मठ से कर्मापा का भाग जाना. ये दोनों लामा पहले चीन समर्थक माने जाते थे.

हालांकि, 1998 और 2008 जैसे सालों में तिब्बत में बड़े विरोध प्रदर्शन भी हुए, लेकिन बीजिंग को भरोसा है कि उसकी आर्थिक नीतियां एक ऐसा तिब्बती तबका तैयार कर रही हैं जो खुद को चीनी मानता है.

चीनी सरकार ने उन तिब्बती छात्रों के लिए विशेष स्कूल खोले हैं जो चीन के अन्य हिस्सों में रहते हैं. इसके साथ ही, तिब्बत में सांस्कृतिक स्वायत्तता देने की योजनाएं रद्द कर दी गई हैं. अब न तो तिब्बती भाषा को सरकारी मान्यता दी जा रही है, न ही हान अधिकारियों के लिए तिब्बती भाषा सीखना ज़रूरी है.

चीनी सरकार के नज़रिए से, तिब्बत में स्वायत्तता को सीमित करना और आर्थिक तरक्की सुनिश्चित करना ही वह दो मजबूत आधार हैं, जिनसे वह सोवियत संघ जैसा विघटन रोक सके और इतिहास बताता है कि चीन का ये दांव शायद काम कर भी जाए.

PLA का तिब्बत

भारत में पीढ़ियों से तिब्बत को एक ऐसे रहस्यमय और सुंदर जगह के रूप में देखा जाता रहा है, जहां खुशबूदार धूप, चमकीले झंडे, प्रार्थना चक्र और भव्य महलों का अद्भुत मेल है, लेकिन हकीकत में, एशिया के कई दूसरे सामंती राज्यों की तरह, लामावादी तिब्बत भी गहरी असमानता और हिंसा से भरा समाज था.

1959 से पहले तिब्बत के किसानों की हालत कैसी थी, इसे लेकर विद्वानों के बीच बहस होती रही है, लेकिन इतिहासकार मर्विन गोल्डस्टीन जैसे जानकारों ने दिखाया है कि तिब्बत में वंशानुगत बंधुआ मजदूरी आम थी. ज़मीनों पर ज्यादातर अधिकार मठों और सामंती परिवारों का था.

राजनीति विशेषज्ञ माइकल पेरेंटी ने लिखा है कि देप्रुंग नाम का एक मठ दुनिया के सबसे बड़े ज़मींदारों में गिना जाता था. इसके पास 185 जागीरें, 25,000 बंधुआ किसान, 300 बड़े चरागाह और 16,000 चरवाहे थे. इन मठों के प्रमुख अक्सर बड़े-बड़े रईस घरानों से आते थे.

हालांकि, तिब्बती बौद्ध धर्म में धार्मिक कारणों से मौत की सज़ा नहीं दी जाती थी, लेकिन कड़ी शारीरिक सजाएं आम थीं. ब्रिटिश रेडियो ऑपरेटर रॉबर्ट फोर्ड, जो ल्हासा में तैनात थे, उन्होंने लिखा था कि “तिब्बत में चोरी के आरोप में लोगों के हाथ-पैर काट दिए जाते थे.” उन्होंने बताया कि ये सजाएं बिना किसी दवा या साफ पट्टी के दी जाती थीं.

एक तिब्बती व्यक्ति, त्सेरिंग वांग तुसी ने यात्रियों स्टुअर्ट और रोमा गेल्डर को बताया था कि एक मठ से दो भेड़ें चुराने के आरोप में उसकी आंखें निकाल दी गईं—एक को चाकू से फाड़ा गया और दूसरी को एक खोखले बर्तन से बाहर निकाला गया. इसके बाद उसके दो उंगलियां भी काट दी गईं. हालांकि, इन किस्सों में विचारधारा का असर हो सकता है—गेल्डर दंपती चीन समर्थक माने जाते थे और उन्होंने 1960 के तिब्बत के भुखमरी संकट की रिपोर्टिंग नहीं की थी—फिर भी ऐसे किस्से 19वीं सदी तक के लिखित दस्तावेज़ में भी मिलते हैं.

अमेरिका में पढ़े-लिखे ताशी त्सेरिंग, जो 1963 में तिब्बत लौटे थे, लेकिन सांस्कृतिक क्रांति के दौरान कई साल जेल में रहे, उन्होंने भी बताया है कि उनके बचपन के मठ में छोटे लड़कों के साथ यौन शोषण की घटनाएं सामान्य थीं.

PLA ने जब तिब्बत में शुरुआती दिनों में सड़कें और स्कूल बनाए, तो उस दौर में कई तिब्बती सुधारवादी भी चीन का समर्थन करने लगे थे.

बिखरे सपने

1951 में तिब्बत के चीन में शामिल होने के बाद बीजिंग के नेताओं के सामने बड़ा सवाल था कि इस नए इलाके से कैसे निपटा जाए. 1955 और 1956 में मठों की ताकत को सीमित करने की कोशिशों ने खाम इलाके में बगावत भड़का दी, जिसके बाद मठों पर बम गिराए गए. माओ ने उस समय कहा कि समाजवाद थोपने का सही समय नहीं है और धैर्य रखने की सलाह दी, लेकिन तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र (TAR) के पार्टी प्रमुख फैन मिंग ने इसका विरोध किया. उनका कहना था कि देरी करने से आज़ादी के पक्षधर ताकतें मजबूत हो जाएंगी. उन्होंने पूरे इलाके में PLA (चीनी सेना) की तैनाती की वकालत की.

खाम इलाके से निकले शरणार्थी ल्हासा पहुंचे और उन्होंने एक अनियमित सेना बना ली. 1959 में इनकी नाराज़गी बगावत में बदल गई. PLA ने दखल दिया और मठों की ज़मीन ज़ब्त करनी शुरू कर दी. सीआईए के दस्तावेज़ से पता चलता है कि अमेरिका ने उसी साल विद्रोहियों को पैसा देना शुरू किया. भारत और नेपाल के साथ मिलकर सीआईए ने विद्रोहियों को हथियार दिए और प्रशिक्षण भी दिया, जो 1974 तक चला.

हालांकि, शुरू से ही इस बगावत की हार तय थी. बहुत से तिब्बती भले ही अपने धर्म और परंपराओं पर चीनी हमले से दुखी थे, लेकिन सभी ने उन लालची सामंती परिवारों के भागने पर अफसोस नहीं जताया, जो 1959 में दलाई लामा के साथ तिब्बत छोड़कर चले गए थे. जानकार जॉन मास्को के मुताबिक, तिब्बती विद्रोहियों ने भले ही सीआईए के लिए अहम जानकारियां जुटाईं, लेकिन वे कभी भी चीन के कब्जे को पलटने के अपने लक्ष्य के करीब नहीं पहुंचे.

विद्रोहियों के पास आम लोगों का असली समर्थन नहीं था, ऊपर से इलाकाई और धार्मिक गुटबाज़ी ने उन्हें और कमज़ोर कर दिया. तिब्बत के धार्मिक संस्थान, जो सदियों तक सत्ता में रहे, वे भी ऐसा कोई मजबूत वैचारिक या राजनीतिक आधार नहीं बना सके थे, जो पूरे तिब्बत को एकजुट कर सके.

हालांकि, बगावत के खत्म होने के बाद भी चीन को एहसास था कि यह सिर्फ सैन्य नहीं, राजनीतिक समस्या है. 1979 में ही चीन ने मशहूर तिब्बत विशेषज्ञ डेनमार्क के प्रिंस पीटर के जरिए दलाई लामा से बातचीत शुरू कर दी थी. 1980 में पार्टी महासचिव हू याओबैंग ने भी दलाई लामा और तिब्बती शरणार्थियों से संपर्क साधा. कई दौर की बातचीत हुई, लेकिन कोई हल नहीं निकला. तिब्बती पक्ष सच्ची स्वायत्तता की मांग करता रहा, जबकि चीन केवल थोड़ी सांस्कृतिक छूट देने को तैयार था, राजनीतिक अधिकार देने से उसने इनकार कर दिया.

अब वक्त ने चीन के पक्ष में काम किया है. इस बात की पूरी संभावना है कि नया दलाई लामा—उस पुरानी लामावादी सत्ता का वारिस, जिसने कभी प्रार्थना माला और तलवार के बल पर तिब्बत पर शासन किया—एक ऐसे देश का मुखिया बनेगा, जो अब केवल तिब्बतियों के सपनों में ही बचा है.

प्रवीण स्वामी दिप्रिंट में कंट्रीब्यूटिंग एडिटर हैं. उनका एक्स हैंडल @praveenswami है. व्यक्त किए गए विचार निजी हैं.

(इस लेख को अंग्रेज़ी में पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें)

यह भी पढ़ें: ‘चीन से आज़ादी नहीं चाहिए’, बोले दलाई लामा- अलग देश नहीं, तिब्बती संस्कृति के संरक्षण की मांग कर रहे हैं