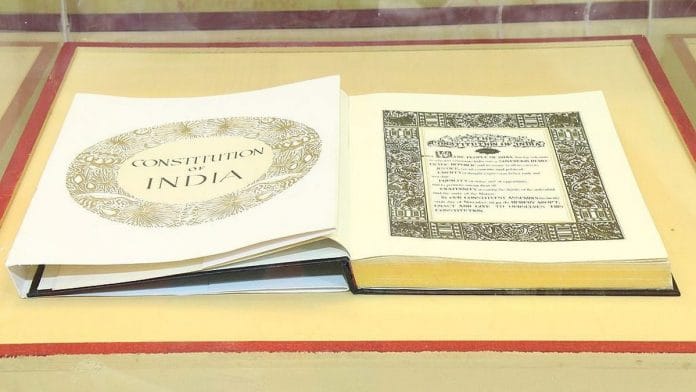

26 जनवरी यानी गणतंत्र दिवस. 69 साल पहले इसी दिन तत्कालीन समाज को देखते हुए विविधता भरे इस देश में संविधान लागू हुआ था. बनाने वालों ने सुनिश्चित किया कि ये किसी धार्मिक किताब की तरह स्थाई न रहकर आधुनिकता के साथ गतिशील रहे और आने वाली पीढ़ियों के बदलते हकों की बात करे. मतलब चिर युवा रहे. इसके आर्टिकल 368 के आधार पर हमारी संसद संविधान में संशोधन कर सकती है. हमारे देश का संविधान दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है. इसकी एक खूबसूरत प्रस्तावना भी है, जिसे हम एनसीईआरटी की किताबों की शुरुआत में लिखा हुआ पाते हैं.

अब तक संविधान में 103 संशोधन किए जा चुके हैं, लेकिन संविधान की प्रस्तावना में केवल एक बार संशोधन किया गया है. ये संशोधन इंदिरा गांधी के शासन के आपातकाल के दौरान हुआ था. ये 42वां संशोधन था और अब तक का सबसे व्यापक. उस वक्त ऐसा लगा था कि इस संशोधन के द्वारा सरकार कुछ भी बदल सकती है. उस वक्त विद्वानों के दिल दहल गये थे.

इस संशोधन को लाने का मतलब क्या था

42वें संशोधन में अहम संशोधन थे कि किसी भी आधार पर संसद के फैसले को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती थी. साथ ही सांसदों एवं विधायकों की सदस्यता को भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती थी. किसी विवाद की स्थिति में उनकी सदस्यता पर फैसला लेने का अधिकार सिर्फ राष्ट्रपति को दे दिया गया और संसद का कार्यकाल भी पांच वर्ष से बढ़ाकर छह वर्ष कर दिया गया.

संविधान में इस संशोधन को लेकर जो आधिकारिक तर्क दिए गए थे उसके हिसाब से हमारा संविधान बहुत ही तार्किक है और वो किसी भी संस्था के विकास में रुकावटें नहीं पैदा करता. हालांकि, इस बात से भी इंकार नहीं किया जा सकता कि इन संस्थाओं में एक तरह का तनाव भी है और कुछ लोग अपने निहित स्वार्थ की पूर्ति के लिए जनता का भारी नुकसान करा सकते हैं.

ऐसे में यह जरूरी था कि राष्ट्र के सिद्धांतों को अधिक व्यापक बनाने के लिए संविधान में संशोधन कर समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता और अखंडता के उच्च आदर्श को उसमें जगह दी जाए. और राज्य के नीति निर्देशक तत्व (डायेरक्टिव प्रिसंपल ऑफ स्टेट पॉलिसी) को और व्यापक बनाया जाए. पर इसकी आड़ में सांसदों को असीमित अधिकार दे दिये गये थे.

पर कुछ अच्छी चीजें भी हुई थीं. जैसे संविधान की प्रस्तावना में प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य शब्दों के स्थान पर प्रभुत्व संपन्न समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य शब्द और राष्ट्र की एकता शब्दों के स्थान पर राष्ट्र की एकता और अखंडता शब्द स्थापित किए गए. इसके अलावा पर्यावरण को लेकर भी प्रावधान जोड़े गये.

पर्यावरण चिंता का ऐतिहासिक फैसला

बीएचयू में सहायक प्रोफेसर और लंदन से कानून में पीएचडी किए सीएम जरीवाला 42वें संशोधन के बारे में बताते हैं कि भारतीय संविधान विश्व का पहला संविधान है, जिसने पर्यावरण की रक्षा के लिए प्रावधान बनाए. संविधान में 42वें संशोधन से पहली बार कुछ विशेष प्रावधान जोड़े गए, जिससे पर्यावरण की रक्षा की जा सके. वे कहते हैं कि भारत अभी विकसित हो रहा है और उसके साथ पर्यावरण की पश्चिमी देशों जैसी समस्या नहीं है. ऐसे में स्थिति खराब हो उससे पहले ही विकासशील देशों को परिस्थितियों को समझते हुए पश्चिमी देशों से सबक लेना चाहिए.

ये एक अत्याधुनिक और दूरदर्शी फैसला था: वे कहते हैं, ‘42वें संशोधन ने स्पष्ट रूप से समाजवाद की अवधारणा की प्रस्तावना में संशोधन किया. समाज के समाजवादी पैटर्न में, राज्य किसी भी व्यक्तिगत समस्या की तुलना में सामाजिक समस्याओं पर अधिक ध्यान देता है, और प्रदूषण उनमें से एक है. एक बार जब राज्य को सामाजिक हित के पक्ष में संतुलन साधने की अनुमति दी जाती है, तो निहित स्वार्थ किसी भी देश के सामाजिक व्यवस्था के लिए कोई रोड-ब्लॉक नहीं बना सकते हैं. वहीं एक पूँजीवादी राज्य में स्थिति अलग होती है. वहां समाज अधिक उपभोक्ता-उन्मुख हो जाता है और पर्यावरणीय समस्याओं को उतनी गंभीरता से नहीं लेता है और इसका प्रकोप सामाजिक बुराइयों से अनभिज्ञ सामान्य जनता के लिए छोड़ दिया जाता है.’

पर्यावरण जागरूक देश में पर्यावरण की समस्या कानून बनाकर कार्यपालिका स्तर पर हल की जाती है. लेकिन भारत ने इस दिशा में एक कदम आगे बढ़ाते हुए इसे संवैधानिक दर्जा दे दिया.

स्वर्ण सिंह आयोग की सिफारिशों को लागू करने के लिए लाए गए इस संशोधन की आलोचना भी खूब हुई. 1977 में सत्ता में आने के बाद तत्कालीन जनता पार्टी की सरकार ने इस संशोधन के कई प्रावधानों को 44वें संविधान संशोधन के जरिए रद्द कर दिया. इनमें सांसदों को मिले असीमित अधिकारों को भी नहीं बख्शा गया. लेकिन संविधान की प्रस्तावना में हुए बदलाव से कोई छेड़छाड़ नहीं किया. ये धर्मनिरपेक्ष वही शब्द है, जिसको लेकर आज भी नेता बवाल काटते रहते हैं.

फिर केशवानंद भारती केस ने इस संशोधन की प्रवृत्ति पर ब्रेक लगा दिया

70 के दशक की शुरुआत में आरसी कूपर, माधवराव सिंधिया और गोलक नाथ केस में सुप्रीम कोर्ट ने सरकार के खिलाफ फैसला सुनाया था. पहला था बैंकों के राष्ट्रीयकरण के खिलाफ. दूसरा था उस समय देसी रियासतों को दिए जाने वाले पैसों को बंद करने के खिलाफ और तीसरा था कि संसद संविधान में दिए गए मूल अधिकार (फंडामेंटल राइट्स) में संशोधन नहीं कर सकती है.

उस समय केंद्र की सत्ता इंदिरा गांधी के हाथों में थी. सुप्रीम कोर्ट के ये फैसला उनके लिए बड़ा झटका था. इंदिरा ने संविधान में अपने ढंग से संशोधन कर सुप्रीम कोर्ट के इन फैसलों को खारिज कर दिया. इसके बाद आया केशवानंद भारती का केस.

केरल सरकार ने भूमि सुधार को लेकर दो कानून बनाये. इन कानूनों की मदद से सरकार केरल में चल रहे मठ पर अपना पूरा नियंत्रण कर उस पर कई तरह की पांबदियां लगाने की कोशिश में थी. सरकार की इन कोशिशों का असर केरल में चल रहे मठों पर पड़ना तय था. ऐसे में केरल के इडनीर नाम के हिंदू मठ के मुखिया केसवानंद भारती सरकार के इन प्रयासों को चुनौती देने के लिए कोर्ट पहुंच गए. इसके लिए उन्होंने संविधान के आर्टिकल 26 का सहारा लिया. आर्टिकल 26 भारत के हर नागरिक को धर्म-कर्म के लिए संस्था बनाने, उसकी देख-रेख करने के साथ ही चल और अचल संपत्ति जोड़ने का अधिकार देता है. केसवानंद भारती का तर्क था कि सरकार द्वारा लाया गया नया भूमि सुधार कानून उनके संवैधानिक अधिकार का उल्लंघन है. मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा. केसवानंद की लड़ाई केवल केरल सरकार से नहीं, बल्कि उस समय देश के संविधान को ताक पर रख कर काम कर रहीं प्रधानमंत्री इंदिरा सरकार से भी थी.

13 जजों की एक बेंच बनाई गई. चूंकि यह केस संविधान के आर्टिकल 368 के तहत संविधान संशोधन की शक्तियों की व्याख्या से संबंधित था, इसलिए इस केस की सुनवाई एक 13जजों वाली पीठ ने की. चीफ जस्टिस एसएम सीकरी की अगुवाई वाली इस बेंच ने फैसला सुनाया तो सात जजों ने अपना निर्णय सरकार के खिलाफ सुनाया यानी कोर्ट का फैसला सरकार के खिलाफ था. कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि संविधान का बुनियादी ढांचा नहीं बदला जा सकता है. बुनियादी ढांचा यानी देश का संविधान सबसे ऊपर है. फैसले ने ये सुनिश्चित किया कि देश में कानून का शासन और न्यायपालिका की आजादी रहेगी. इसे ‘बेसिक स्ट्रक्चर थिअरी’ भी कहते हैं. इस फ़ैसले ने तब से लेकर आज तक संविधान को शक्ति दी है और इस यक़ीन का आधार बना है कि एक पार्टी के वर्चस्व के दौर की वापसी भारत की संवैधानिक व्यवस्था को कमज़ोर नहीं करेगी.

पर 42वें संशोधन के विवाद खत्म नहीं हुए

ऐसा माना जाता है कि भारतीय संविधान की कई धाराओं से धर्मनिरपेक्षता 42वें संशोधन के पहले से ही समाहित है. धारा 14 देश के नागरिकों क़ानून की नज़र में एक समान होने का प्रावधान देती है. धारा 15 के तहत धर्म, जाति, नस्ल, लिंग और जन्म स्थल के आधार पर भेदभाव करने पर रोक है. लेकिन कई लोगों को लगता है कि आज लगभग 70 साल बीत जाने के बाद भी ‘धर्मनिरपेक्षता’ एक समुदाय के लोगों को दूसरे समुदाय के लोगों के साथ जोड़ने की जगह समुदायों को अलग कर रहा है. इसमें बहुसंख्यकों की सबसे बड़ी शिकायत यही है कि ज़्यादातर क़ानून, पाबंदियां उनकी धार्मिक मान्यताओं और संस्थाओं पर ही हैं.

इसके अलावा समान नागरिक संहिता (यूनिफॉर्म सिविल कोड) का लागू न होना, इस्लामी महिलाओं के लिए अलग तलाक़ क़ानून पर चल रहा विवाद, ख़ासकर आदिवासी इलाकों मे जीवन यापन करने वाले लोगों में धर्मांतरण को बढ़ावा देना और अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों को संरक्षण देना भी शामिल है.

बीएचयू विधि संकाय के असिस्टेंट प्रोफेसर मयंक प्रताप कहते हैं-

‘संविधान की प्रस्तावना संविधान की आत्मा और उसकी कुंजी कही जाती है. डॉ अम्बेडकर ने कहा था कि प्रस्तावना संविधान के सभी चारित्रिक लक्षणों को समाहित करती है. ऐसे में प्रस्तावना में जब तक कोई अत्यंत गंभीर आवश्यकता न हो संशोधन करना उचित नहीं. 42वें संशोधन के दौरान यद्यपि पहली बार प्रस्तावना में दो नए शब्द जोड़े गए और कहा गया कि भारतीय संविधान के चरित्र को परिलक्षित करने के लिए ये आवश्यक हैं. पर मुझे लगता है कि उससे कहीं ज्यादा बड़ा कारण तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी की राजनीतिक इच्छा शक्ति और अल्पसंख्यकों का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करना था. अन्यथा ऐसे किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं थी कि पंथनिरपेक्ष जैसा शब्द जिसे मूल संविधान में नहीं रखा गया उसे जोड़ा जाय. जो वर्तमान राजनीति का सबसे ज्यादा विवादास्पद शब्द बन गया है.’

पर हाल के वर्षों में हुईं कुछ हिंसात्मक घटनाओं से लगता है कि धर्मनिरपेक्षता की लड़ाई लंबी है. 1984 में दिल्ली में हुए सिख विरोधी दंगे, दिसंबर 1992 में बाबरी मस्जिद को गिराना, जनवरी 1993 में मुंबई में हुए दंगों के अलावा 2002 में गुजरात में हुए और 2013 में यूपी के मुजफ्फर नगर के सांप्रदायिक दंगे इसकी तस्दीक करते हैं.

धर्मनिरपेक्षता शब्द के रूप में संविधान के नहीं थी लेकिन जब संविधान पड़ते है तो संविधान में देश धर्मनिरपेक्ष ही नजर आता है , लेकिन धर्मनिरपेक्ष होते हुए भी दंगे होते रहते हैं । सुप्रीम कोर्ट धर्मनिरपेक्षता संविधान का मूल ढाचा होते हुए भी इसका पालन ना सरकार से करवा पाती है ना जनता से ऐसा क्यों?

Bharat ke samvidhan ki mul dhancha me ager parivartan nahi kiya ja sakta to dharmnirpeksh shabd ko kaise joda gaya kya is shabd ka koi auchitya rah jata hai