चुनाव-विश्लेषकों को क्रिकेट-कमेंटरी सुननी चाहिए. बहुत मुमकिन है कि इससे उन्हें अपने विश्लेषण की कुछ बुनियादी कच्चाइयों से बचने में मदद मिले. कोई स्पोर्टस्-कमेंटेटर अगर वह गंभीर हुआ तो कभी भी ये नहीं कहेगा कि विजेता टीम की हर चीज, मतलब बल्लेबाजी, गेंदबाजी, फील्डिंग और कप्तानी सोलहो आने टंच थी और तिस पर तुर्रा ये कि किस्मत भी साथ दे रही थी! हां, ऐसा कोई अनोखा मैच निकल आया हो जिसमें सचमुच ही ये करामात हो गई हो तो बात और है!

लेकिन, अगर आप चुनावों के बारे में हुई मीडिया-कमेंटरी पर ध्यान दें तो नजर आयेगा कि टेलिविजनी चर्चाओं (और दुर्भाग्य से प्रिन्ट-मीडिया में आये ज्यादातर विश्लेषणों) में भी रीत यही रही. आप चाहें तो कह लें कि यह ‘जो जीता वही सिकंदर’ तर्ज का विश्लेषण था. ऐसे विश्लेषण के पीछे बुनियादी मान्यता ये रहती है कि अगर किसी ने चुनाव जीत लिया है तो इसका मतलब यह है कि उसने सरकार अच्छे से चलाई है, उसकी योजनाएं बेहतरीन साबित हुई हैं और उसे नेता भी सर्वगुण-सम्पन्न मिला. जो चुनाव में हार गया उसे जरूर ही ‘सत्ता-विरोधी’ (एन्टी-इन्कम्बेन्सी) लहर का सामना करना पड़ा है. ‘एन्टी-इन्कम्बेन्सी’ को बिल्कुल ‘खुल जा सिम-सिम’ की तर्ज पर बरता जाता है मानो इसके बोलने भर से चुनावी-गुत्थियों के सारे ताले खुल जाते हों.

मान्यता ये रहती है कि कोई विजेता है तो निश्चित ही उसका प्रचार-अभियान जबर्दस्त रहा होगा और सारी चुनावी रणनीतियां कारगर साबित हुई होंगी जबकि हार का मुंह देखने वाले ने जिस भी मोर्चे पर जो भी जोर-आजमाइश की होगी वह सब का सब थोथा साबित हुआ होगा. यह सोच कि जो चुनावी नतीजा सामने आया है वह कई वजहों का मिला-जुला रूप है और इनमें से बहुत सी वजहें अलग-अलग दिशाओं का संकेत करती हो सकती हैं, जो विजेता बनकर निकला है उसे कुछ मोर्चों पर नाकामी हाथ लगी है और जो पराजित हुआ है उसके कुछ दांव कारगर साबित हुए हैं—अब भी चुनावी विश्लेषणों के लिए बहुत दूर की कौड़ी है.

अब मतगणना के दिन का शोर थम गया है. चुनाव के नतीजों की व्याख्या हो चली है. नये सिरे से सोचने के लिहाज से एक अच्छी बात ये है कि अब हमारे पास लोकनीति-सीएसडीएस के पोस्ट-पोल सर्वे के आंकड़े हैं जो मतदाता-सूची से रैंडम रीति से चुने गए उत्तरदाताओं के साथ आमने-सामने के सवाल-जवाब तथा घर पहुंचकर लिए गए साक्षात्कार पर आधारित हैं. चार राज्यों (छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तेलंगाना) के इन आंकड़ों को द हिन्दू अखबार ने छापा है. (यहां एक तकनीकी स्पष्टीकरण दर्ज कर देना उचित होगाः हालांकि लोकनीति के सर्वे में मध्य प्रदेश तथा छत्तीसगढ़ में बीजेपी के वोटशेयर को बहुत कम करके आंका गया, लेकिन बाकी दो राज्यों में लोकनीति-सीएसडीएस का सर्वे वोटशेयर के मामले में सटीक साबित हुआ है लेकिन इस तथ्य से उनके विश्लेषण पर खास असर नहीं पड़ता क्योंकि आंकड़े को वास्तविक वोटशेयर के साथ मेल में कर लिया गया है)

ऐसे में हम इन चुनावों से जुड़े कुछ लोकप्रिय मिथकों की पोल-पट्टी खोलने और ये बता पाने की स्थिति में हैं कि कौन-कौन सी चीजें कारगर साबित नहीं हुईं.

‘सत्ता-विरोध’ या ‘सत्ता-समर्थन’ – गुत्थी इतनी भी सरल नहीं

समझने की पहली बात तो यही है कि इन चुनावों से निकले जनादेश के केंद्र में ये सवाल कत्तई नहीं था कि मौजूदा सरकार अच्छी है या बुरी और ना ही ये माना जा सकता है कि लोगों ने अपने राज्य के मुख्यमंत्री के प्रति रोष से भरकर वोट डाला. जिस भी राज्य में सत्ताधारी पार्टी पराजित हुई वहां आये जनादेश के पीछे मुख्य संचालक शक्ति ‘सरकार का कामकाज’ नहीं था. तथ्य तो ये है कि जिस भी राज्य में चुनाव हुए वहां लोगों के बीच सरकार के प्रति समर्थन का भाव अच्छा-खासा था, हाल के सालों में चुनकर दोबारा सत्ता में आने वाली किसी भी राज्य-सरकार (उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा, आदि) से कहीं ज्यादा. चुनाव वाले इन चार राज्यों को ध्यान में रखकर बात करें तो सच ये है कि मध्य प्रदेश की बीजेपी सरकार के प्रति वहां के लोगों में संतुष्टि का भाव सबसे कम था लेकिन यही सरकार सबसे ज्यादा अन्तर के साथ सत्ता में लौटी है. चुनावी अग्निपरीक्षा से गुजर रहे चारों मुख्यमंत्री अपने प्रतिद्वन्द्वी से कहीं ज्यादा लोकप्रिय थे.

मतलब, सत्ता-विरोधी या सत्ता-समर्थक मनोभाव जैसे सीधे-सरल फॉर्मूले के सहारे इन चुनाव-परिणामों की व्याख्या नहीं हो सकती. लगता यही है कि तीन चीजें अहम साबित हुईं. एक तो ये कि सामान्य तर्ज की योजना की तुलना में लक्षित योजनाएं वोट दिलाने के मामले में ज्यादा फायदेमंद साबित हुईं. ज्यादा असरदार साबित हुईं दो लोकप्रिय योजनाओं की मिसाल यहां ली जा सकती है. इनमें एक है तेलंगाना की रैयथू बंधु योजना (लाभार्थियों की तादाद 80 प्रतिशत) और दूसरी है राजस्थान की चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना (लाभार्थियों की तादाद 58 प्रतिशत). चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के लाभार्थियों के बीच कांग्रेस को वोट के मामले में 4 प्रतिशत की बढ़त हासिल हुई है जबकि रैयथू बंधु योजना के लाभार्थियों के बीच भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) वोटशेयर के मामले में कांग्रेस से 2 प्रतिशत अंकों से आगे है.

दूसरी बात, सरकारी योजनाओं को पार्टी की तरफ से चलाई हुई योजना बताकर पेश करना और लोगों के बीच ले जाने का निर्णायक साबित हुआ है. हालांकि इस बार प्रचार पहले की तुलना में बेहतर रहा तो भी राजस्थान में अशोक गहलोत सरकार के बहुत से लोक-कल्याणकारी उपायों को वहां लोगों ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की तरफ से दिए जा रहें उपहार के रूप में देखा-समझा. बीजेपी इस मामले में कांग्रेस से कोसों आगे है. लाडली बहन योजना के तहत रकम हासिल करने वाली महिलाओं के बीच बीजेपी को वोटों के मामले में छह प्रतिशत की बढ़त हासिल हुई है.

इस सिलसिले की तीसरी बात ये है कि पिछले कामों की तौल-परख करने की जगह लोगों के मन में मतदान केंद्र की तरफ खींच ले जाने वाली बात ये चल रही थी कि अगली सरकार में उन्हें क्या-क्या मिल सकता है. लोग ऐसे ठोस विकल्प को मौका देने को जैसे तैयार खड़े थे जो पिछली सरकार के अच्छे कामों को आगे बढ़ाए. कम से कम राजस्थान और तेलंगाना में लोगों के मन में चलने वाली सबसे मुख्य बात यही थी कि: हां, काम तो उसने अच्छा किया है लेकिन वक्त अब रोटी पलटने का आ गया है.

यह भी पढ़ें: तेलंगाना में कांग्रेस के पक्ष में चल रही ‘हवा’ क्या आंधी में बदलने जा रही है

विजेता का चुनाव-प्रचार बेहतर? ना, ऐसा भी नहीं!

इन चुनावों ने इस निठल्ली मान्यता को भी ध्वस्त किया है कि प्रचार-अभियान और प्रबंधन बेहतर साबित हुआ सो अमुक पार्टी जीत गई. हम ये बात जानते हैं कि बीजेपी अमूमन सुव्यवस्थित रहती है, प्रचार अभियान बेहतर चलाती है, प्रचार-अभियान के लिए रकम जुटाने और मतदान-केंद्रों पर मुस्तैदी और चौकसी दिखाने के मामले में पार्टी बाकियों से कोसों आगे है. लेकिन इस बात ने तो पिछले एक दशक से भारत में होने वाले चुनावों की एक स्थायी विशेषता का रूप ले लिया है.

फिर भी, इस बार राजस्थान और मध्यप्रदेश में कांग्रेस ने मतदान-केंद्रों पर चौकसी-मुस्तैदी दिखाने और चुनाव-प्रचार करने के मामले में पिछले चुनावों के मुकाबले बेहतर काम किया. लोकनीति-सीएसडीएस के सर्वे से पता चलता है कि कांग्रेस ने घर-घर जाकर चुनाव-प्रचार करने और सोशल मीडिया पर प्रचार-अभियान चलाने के मामले में बीजेपी (और बीआरएस) को राजस्थान और तेलंगाना में पीछे छोड़ दिया.

ऐसे ही एक व्याख्या ये है कि इस बार फलां पार्टी में गुटबाजी का जोर रहा. यह मान्यता राजनीति की एक सर्व-सामान्य बात को एक वक्ती विशेषता के रूप में पेश करती है और इसे ही चुनाव-परिणामों को समझने की कुंजी बना डालती है. बेशक बीजेपी ने मध्य प्रदेश में स्पष्ट रणनीति और पूरे मनोयोग से चुनाव-अभियान चलाया लेकिन यही बात बीजेपी के लिए राजस्थान के संदर्भ में नहीं कही जा सकती, राजस्थान में बीजेपी के भीतर गुटबाजी के स्वर कांग्रेस पार्टी की तुलना में कहीं ज्यादा तेज थे. ऐसे ही, इस बार मध्य प्रदेश में कांग्रेस पिछले चुनावों की तुलना में गुटबाजी का कहीं कम शिकार थी.

इस सिलसिले की आखिरी बात ये है कि तेलंगाना में हुए चुनाव से आश्वस्त हुआ जा सकता है कि राजनीति में धन-बल बेशक जरूरी है लेकिन इतना ही भर काफी नहीं. इस मोर्चे पर बीआरएस की टक्कर का कोई नहीं था लेकिन पार्टी के पास मौजूद कुबेर का खजाना भी उसके चुनावी गढ़ों को ढहने से नहीं बचा सका.

हिन्दीपट्टी में बीजेपी की जीत के पीछे के कारणों पर ज्यादातर का ध्यान नहीं गया है. टीवी पर चली चर्चाओं में जितना कहा गया उसकी तुलना में ये कारण विपक्षी पार्टियों की चिन्ता कहीं ज्यादा बढ़ाने वाले साबित हो सकते हैं.

जातिगत और वर्गीय बदलाव जिनपर चर्चा नहीं हुई

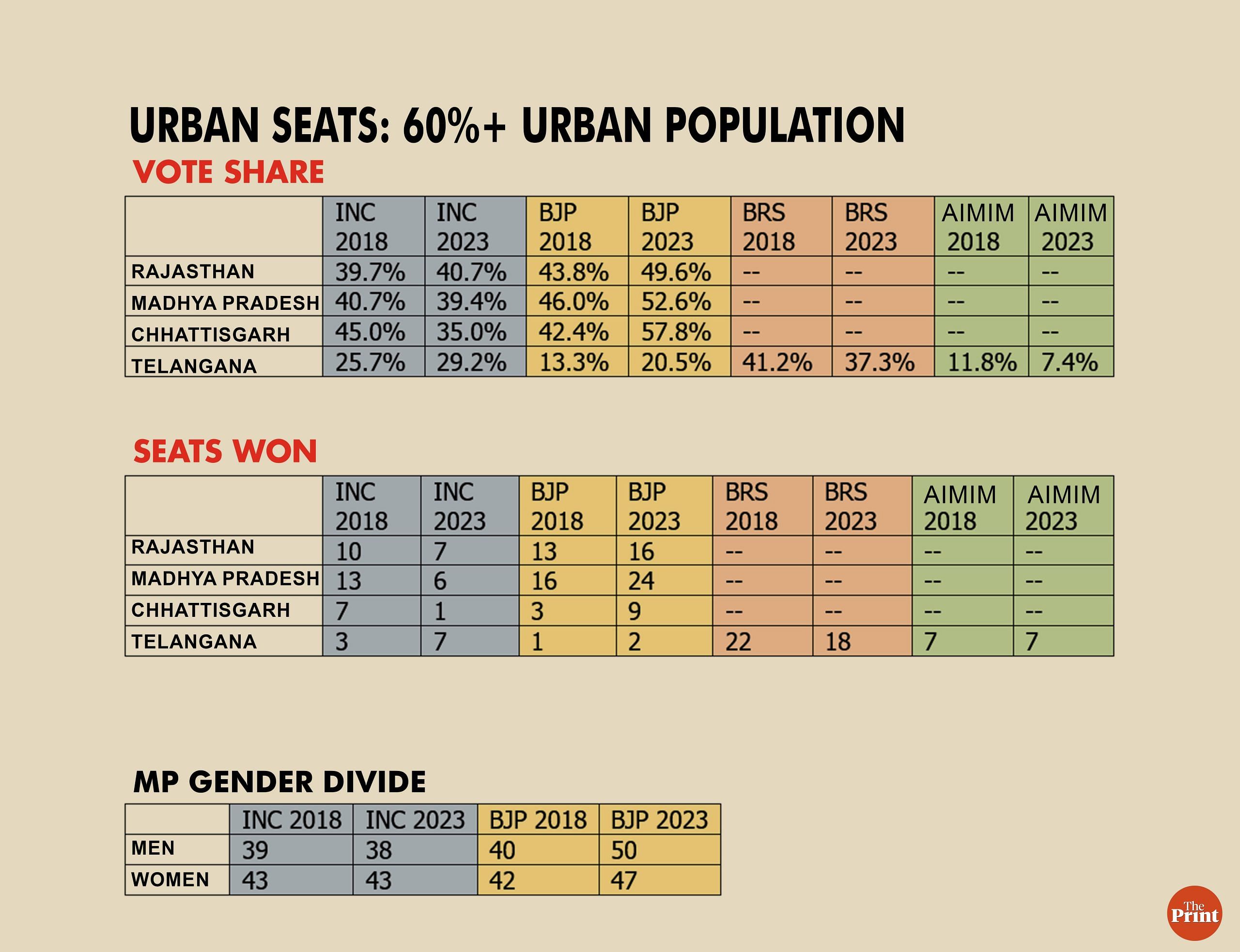

जहां तक मनपसंद दल को चुनने के सामाजिक आधार का सवाल है — राजस्थान और मध्य प्रदेश में इसमें एक महीन बदलाव आया है जबकि छत्तीसगढ़ में ऐसा बदलाव नाटकीय तर्ज पर हुआ है, लेकिन तेलंगाना में हुए राजनीतिक बदलाव की व्याख्या चुनाव-परिणाम को जाति और समुदाय के खांचों में रखकर नहीं की जा सकती. ये तो कत्तई मानकर ना चलिएं कि मध्य प्रदेश में महिला मतदाताओं का जोर चला. बेशक टीवी पर चली चर्चाओं में ये बात बार-बार कही गई लेकिन इस चुनाव में मतदान केंद्रों पर वोट डालने आई महिलाओं की तादाद में कोई बदलाव नहीं दिखता. लोकनीति के सर्वेक्षण के तथ्य ‘महिला मतदाताओं के जोर’ के मिथक को ध्वस्त करते हैं. बीजेपी को कांग्रेस पर पुरूष मतदाताओं के बीच महिला मतदाताओं की तुलना में कहीं ज्यादा बड़ी बढ़त हासिल थी. शहरी और ग्रामीण मतदाताओं के बीच भी दलगत पसंद के मामले में जो समीकरण चला आ रहा था उसमें कोई बड़ा बदलाव नहीं आया है: शहरी इलाके के मतदाताओं के बीच कांग्रेस पर बीजेपी की बढ़त में तनिक सा इजाफा हुआ है.

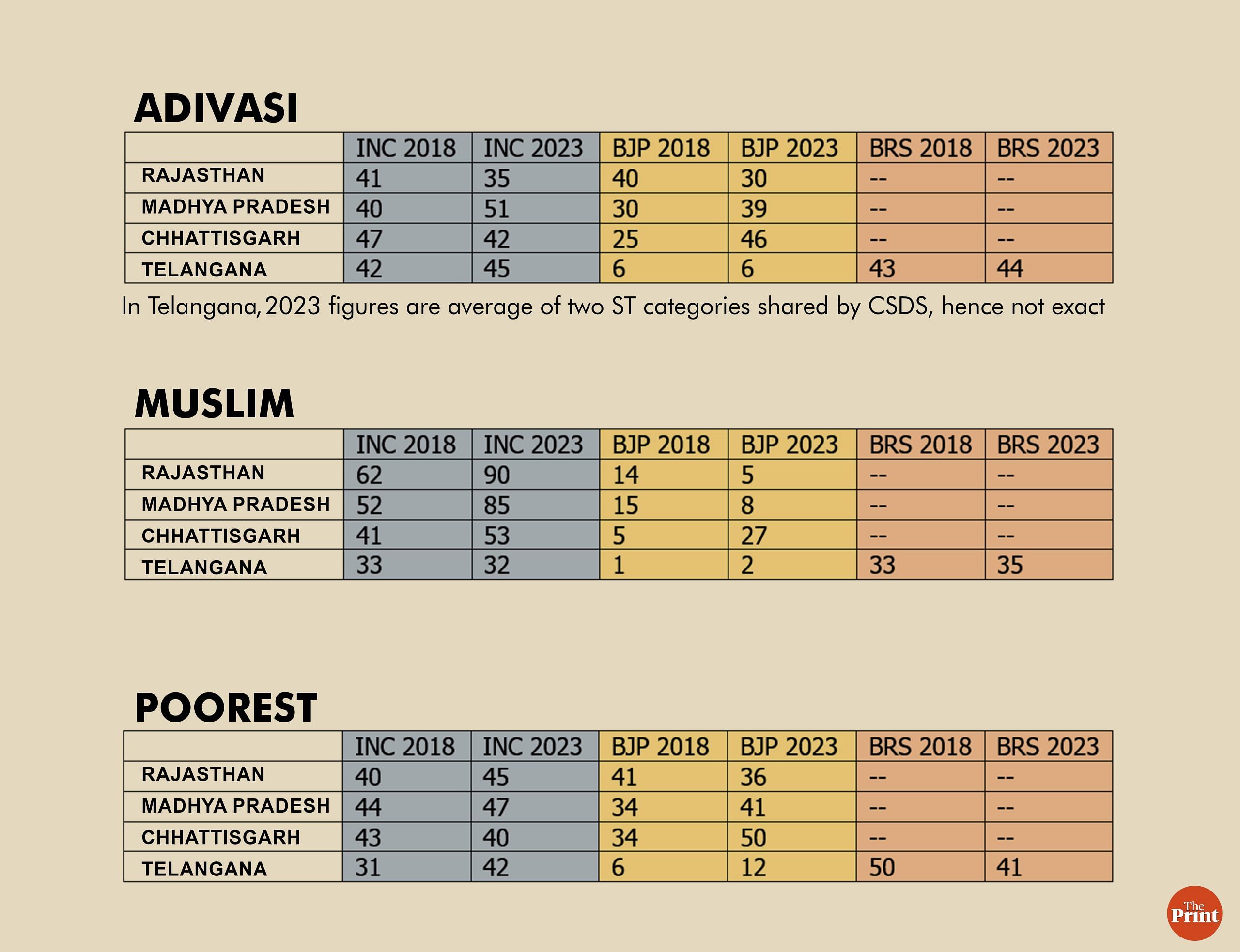

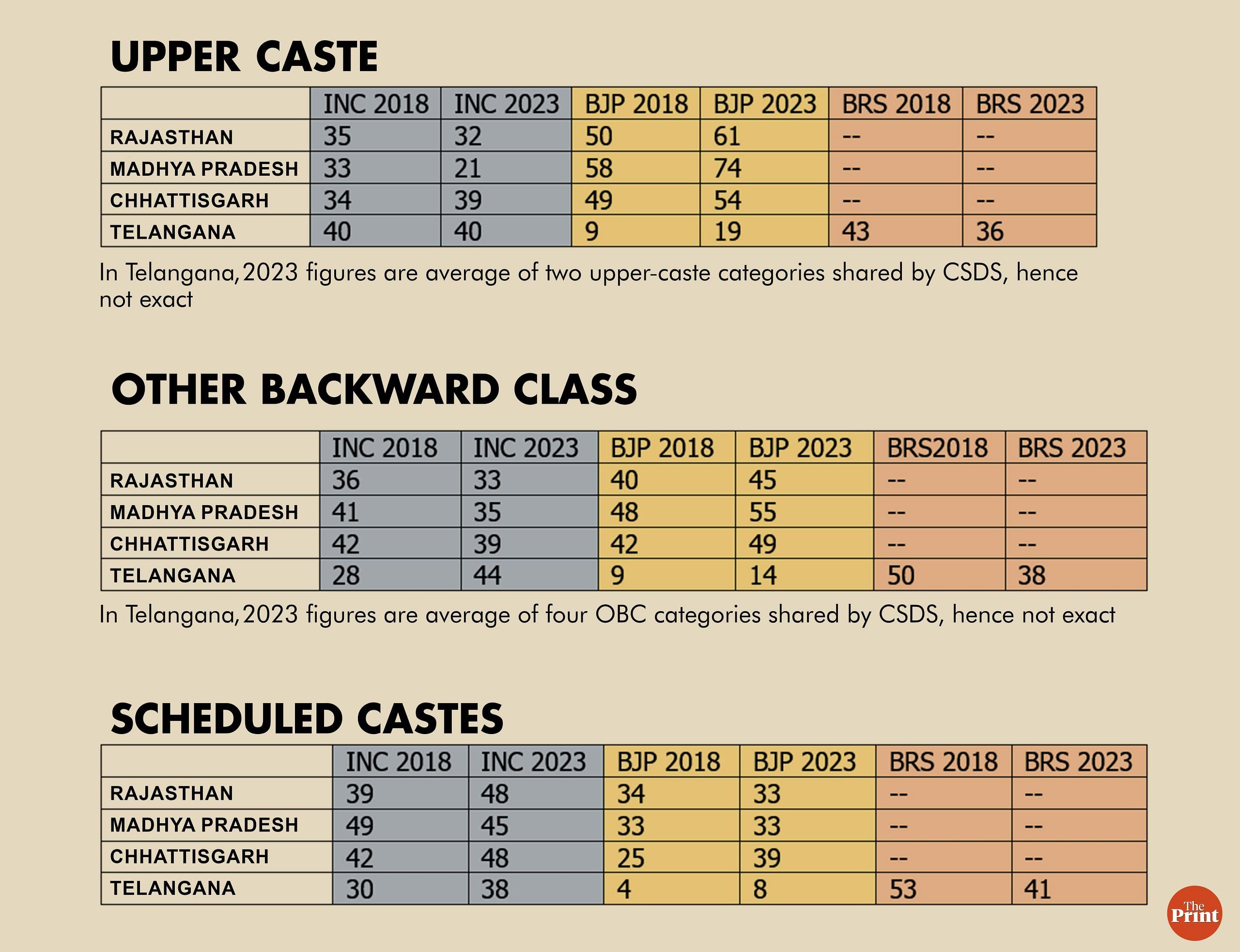

असल खेल वर्ग और जाति के समीकरणों में हुआ है, इसमें कांग्रेस चुनाव वाले राज्यों में अपने को सामाजिक पिरामिड के निचले 50 फीसद हिस्से की पार्टी के रूप में स्थिति मजबूत नहीं कर पाई. ये बात सही है कि कांग्रेस को अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, मुस्लिम तथा गरीब जनता के बीच आनुपातिक रूप से ज्यादा वोट मिले. मुस्लिम मतदाताओं के बीच कांग्रेस के वोट एकधार हो चले हैं और राजस्थान तथा मध्यप्रदेश में तो अपने अधिकतम पर जा पहुंचे हैं लेकिन तेलंगाना में ऐसा नहीं हुआ. यही बात बीजेपी के लिए अगड़ी जाति के हिन्दू मतदाताओं के बारे में कही जा सकती है, यहां तक कि तेलंगाना के बारे में भी. वोटों के मामले में राजस्थान में गरीब जनता के बीच कांग्रेस ने अपनी पकड़ मजबूत की है, इस मोर्चे पर तेलंगाना में बीआरएस को टक्कर देने की स्थिति में पहुंची है और मध्य प्रदेश में गरीब जनता के बीच वोट हासिल करने के मामले में कांग्रेस को बीजेपी पर बढ़त हासिल है.

दलित और आदिवासी मतदाताओं के बीच कांग्रेस की पकड़ के बारे में भी यही बात कही जा सकती है. राजस्थान और मध्यप्रदेश में, भारतीय आदिवासी पार्टी सरीखी सियासी ताकतों की नुमाइंदगी में चल रही आदिवासी राजनीति दोनों ही बड़ी पार्टियों (बीजेपी और कांग्रेस) के वोटों में सेंधमारी कर रही है. सामाजिक पिरामिड के सबसे नीचे के हिस्से की जनता पर अपनी पकड़ को कांग्रेस राजस्थान के सिवा कहीं और भुना नहीं पाई. लेकिन इस हिस्से की जनता पर पार्टी की पकड़ ढीली भी नहीं हुई है, सिवाय छत्तीसगढ़ के जहां गरीबों और आदिवासियों का बीजेपी की तरफ झुकाव नाटकीय ढंग से बढ़ा है.

सबसे बड़ा बदलाव (और कांग्रेस को इसकी गहरी चिन्ता होनी चाहिए) हिन्दीपट्टी के चुनाव वाले तीन राज्यों के ओबीसी तबके के वोटों पर बीजेपी की पकड़ में आया है. इन राज्यों में मंडल की राजनीति पूरी तरह से परवान नहीं चढ़ पाई है. सबसे ज्यादा आबादी वाले इस सामाजिक तबके के वोटो पर बीजेपी की पकड़ किसी भी राज्य में पार्टी को मिले वोटों के औसत से कहीं ज्यादा है. और, हर राज्य में बीजेपी ने बीते चुनाव में अपनी बढ़त में इजाफा किया है. याद रहे, ऐसा उस स्थिति में हुआ है जब जाति जनगणना के सवाल पर कांग्रेस खुलकर ओबीसी के पक्ष में खड़ी नजर आई और इसके दोनों ही मौजूदा मुख्यमंत्री ओबीसी समुदाय से थे. मंडल की राजनीति को अपने घेरे में लाने के लिए उसे अपने हिसाब से ढालने की बीजेपी ने जो रीत अपनाई है, वह बिहार में प्रचलित मंडल की तेवरदार राजनीति (जिसे बाद को कांग्रेस ने अपनाया) से कहीं ज्यादा कारगर साबित हो रहा है. मंडलीकरण की अपनी खास राजनीति के तहत बीजेपी अपेक्षाकृत छोटे ओबीसी समूहों को लक्ष्य करती है, उन्हें प्रतीकात्मक तौर पर थोड़ी तरजीह देती है और अगड़ी जाति के दबदबे के घेरे में समाहित कर लेती है.

यह भी पढ़ें: ‘सरकार अच्छी, काम अच्छा, लेकिन..,’ क्या रोटी पलटने का सिलसिला राजस्थान में जारी रहेगा?

कांग्रेस और अन्य विपक्षी पार्टियों के लिए बड़ी चिन्ता

आखिर की बात ये कि मतदान के रूझान में एक महीन लेकिन गहरा बदलाव आया है. सन् 1970 और 1980 के दशक में भारत की जनता विधान-सभा चुनावों में कुछ इस भाव से वोट डालती थी मानो वह प्रधानमंत्री का चुनाव कर रही हो. सन् 1990 और 2000 के दशक में भारतीय जनता ने लोकसभा के चुनावों में कुछ इस मनोभाव से वोट डाला मानो वह मुख्यमंत्री का चुनाव कर रही हो. इसके बाद एक दौर वो भी आया जब हमने बंटे मनोभाव (टिकट स्पिलिटिंग) के साथ लोगों को वोट डालते देखा: मतदाता वोट डालने के मामले में विधानसभा और लोकसभा के चुनाव में दलगत पसंद के लिहाज से साफ-साफ भेद करने लगे और राष्ट्रीय स्तर पर तथा प्रादेशिक स्तर पर अलग-अलग पार्टियों को वोट डालने लगे.

साल 2022 में हुए उत्तर प्रदेश के विधानसभाई चुनाव के बाद इस कहानी में एक महीन बदलाव और हुआ है. पहले के वक्तों की तुलना में अभी के समय में केंद्र सरकार की लोकप्रियता विधान-सभाई चुनावों में ज्यादा अहमियत रखने लगी है, यहां तक मोदी-युग में भी. यों इस बात के पक्ष में कोई निर्णायक सबूत दे पाना मुश्किल है लेकिन यकीन दिलाने के लिहाज से यहां उस ‘मोदी फैक्टर’ का नाम लिया जा सकता है जिसकी बार-बार चर्चा सुनाई देती है. लोकनीति-सीएसडीएस के सर्वे से स्पष्ट होता है कि इन चुनावों में बेशक राज्य सरकार लोकप्रिय थी लेकिन मोदी सरकार की लोकप्रियता मतदाताओं के बीच राज्य सरकारों की तुलना में ज्यादा थी. मतदाताओं की एक बड़ी तादाद का कहना था कि उन्होंने बीजेपी को वोट नहीं डाला होता लेकिन प्रधानमंत्री मोदी का सोचकर बीजेपी को वोट दे दिया.

ये दो बातें यानी सामाजिक तुरपई (इंजीनियरिंग) और केंद्र सरकार का राजनीतिक दंगल का मुख्य अखाड़ा बनकर उभरना, साथ ही, विचारधाराई रंगत में आये हल्के बदलाव के कारण बीजेपी के आधारभूत वोट पहले की तुलना में ज्यादा बढ़ गए हैं. इससे बीजेपी राजस्थान तथा छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार की लोकप्रियता की काट करने में कामयाब रही और सादे चुनाव अभियान के बावजूद विजेता बनकर उभरी है. यह चुप्पा बदलाव संभवतया मध्य प्रदेश में लंबे वक्त से चली आ रही बीजेपी सरकार को थकान से उबारने में मददगार साबित हुआ और पार्टी वोटों के मामले में उस ऊंचाई पर जा चढ़ी जिसकी व्याख्या किसी अन्य तथ्य से नहीं की जा सकती.

आगे उभरने वाली तस्वीर के ख्याल से कहा जा सकता है कि तेलंगाना में कांग्रेस को मिली शानदार जीत की चमक को मुमकिन है तीन राज्यों में मिली टाली जा सकने वाली हार के बादलों ने ढंक लिया हो लेकिन जहां तक लोकसभाई सीटों का सवाल है, तीन राज्यों में कांग्रेस की हुई हार ऐसी नहीं कि तस्वीर पलटी ना जा सके. अगर लोकसभा चुनाव में वोटों का यही पैटर्न अपने को दोहराता है तो इन राज्यों में कांग्रेस को 2019 में मिली करारी शिकस्त के बनिस्बत 22 सीटें ज्यादा मिलेंगी. लेकिन, नतीजे अगर सामाजिक समीकरणों और राजनीतिक रूझान में आये गहरे बदलाव की सूचना हैं तो फिर कांग्रेस सहित पूरे विपक्ष को बिसात पर फिर से अपनी गोट सजानी होगी.

(योगेन्द्र यादव भारत जोड़ो अभियान के राष्ट्रीय संयोजक हैं. श्रेयस सरदेसाई भारत जोड़ो अभियान से जुड़े एक सर्वेक्षण शोधकर्ता हैं. यहां व्यक्त विचार निजी हैं.)

(संपादन: अलमिना खातून)

(इस लेख को अंग्रेज़ी में पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें)

यह भी पढ़ें: मध्य प्रदेश में असली सवाल: क्या राजनीतिक परिवर्तन प्रदेश में सामाजिक बदलाव की राह खोलेगा?