पास्टफॉरवर्ड भारत के आधुनिक इतिहास के मुद्दों पर दिप्रिंट की ओर से एक शोध पेशकश है, जो वर्तमान का मार्गदर्शन करती है और भविष्य का निर्धारण करती है.

क्रांति फरवरी 1950 की एक देर रात सेंट जार्ज चर्च के निकट एक खपरैल वाली छोटी-सी इमारत से शुरू हुई. आगे चलकर लोकसभा सांसद बने वी. विश्वांता मेनन की अगुआई में जुटे करीब 30 कम्युनिस्ट सदस्यों ने कोच्चि के एडापल्ली पुलिस स्टेशन पर धावा बोल दिया, जहां उनके कुछ कामरेड जेल में कैद करके रखे गए थे. लेकिन सब-कुछ योजना के मुताबिक ठीकठाक नहीं चला. लॉकअप की चाबियां रखने वाला पुलिस अफसर गंगाधरन पिल्लई वहां नहीं था, शायद वो टॉयलेट गया था. इसी दौरान वहां झगड़ा शुरू हो गया. इसकी चपेट में आकर दो पुलिस अफसर मारे गए. क्रांतिकारी वहां से भाग निकले.

लेकिन उस रात ने तमाम लोगों को कम्युनिस्टों के समर्थन के लिए प्रेरित किया. पुलिस का अत्याचार उनकी मजबूती का सबसे बड़ा कारण बनी.

इसके बाद 1957 में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ने चुनाव में ऐतिहासिक जीत हासिल की और दुनिया में लोकतांत्रिक ढंग से निर्वाचित पहली कम्युनिस्ट सरकार ने केरल की सत्ता संभाली और वो संसद में सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी भी बनी. चुनावी जीत उन साम्यवादियों के लिए एक बड़ी कामयाबी थी, जिन्होंने संसदीय लोकतांत्रिक प्रणाली को अपनाया था और पूरे देश में क्रांति का बिगुल फूंकने के अपने विचारक बी.टी. रानादिवे के प्रयासों को खारिज कर दिया था.

यद्यपि, चुनावी जीत के पांच साल बाद ही सीपीआई को विभाजन का सामना करना पड़ा.

1959 में जब ई.एम.एस. नंबूदरीपाद की अगुवाई वाली कम्युनिस्ट सरकार को केंद्र सरकार ने बर्खास्त कर दिया, तब सीपीआई का अखबार न्यू एज ये हेडलाइंस चला रहा था कि इतिहास कभी प्रधानमंत्री जवाहर लाल नेहरू को माफ नहीं करेगा. देश की पूर्वी सीमा पर युद्ध की मार झेलने के दो साल बाद वर्ष 1964 में, वो कह रहे थे कि इतिहास कभी चीन को माफ नहीं करेगा.

कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के साथ जो हुआ, वो न केवल भूराजनीतिक और अंतरराष्ट्रीय साजिश की कहानी है, बल्कि पहचान कायम रखने के गंभीर संकट को भी दर्शाता है.

केरल में लाल रंग का उत्थान और पतन

कैसे यह सब कुछ साल के भीतर ही घटित हो गया? इसका सीधा संबंध विरोध, चर्च, नायर समुदाय औऱ नेहरू से था.

1959 में जब ईएमएस नंबूदरीपाद सत्ता में आए, तो उन्होंने ऐलान किया कि केरल सरकार उनके द्वारा ‘पाले-पोसे जाने वाले बच्चे के समान’ है. लेकिन यह पालन-पोषण योजना के मुताबिक नहीं हो पाया. सरकार बनने के ठीक बाद आंतरिक कलह सामने आ गई. बढ़ते खाद्य संकट और शिक्षा-भूमि जैसे मुद्दों को लेकर विरोध को दबाने के प्रयास में कम्युनिस्ट कैडर द्वारा हथियार उठाने के कारण हिंसा भड़क उठी. अगले दो सालों में कम्युनिस्ट लाल रंग में रंगे, लेकिन इस बार यह रंग शर्मिंदगी का था.

कम्युनिस्टों को भारत की असल समस्याओं का भी सामना करना पड़ा : जाति एवं सांप्रदायिक पहचान. विद्वान जॉर्ज लिटन के मुताबिक, जमीनों पर नियंत्रण रखने वाले दो मुख्य वर्ग चर्च और नायर समुदाय भूमि सुधारों के विरोध के लिए एकजुट हो गए. सरकार की तरफ से शिक्षा को अपने नियंत्रण में लाने, और एजवा, मुस्लिम और आदिवासियों तक बढ़ती पहुंच ने चर्च की नाराजगी बढ़ा दी.

नायर समुदाय के नेता मन्नथ पद्मनाभन ने 1959 में कम्युनिस्ट मंत्रियों को ‘कुष्ठरोगी’ कहकर संबोधित किया. उन्होंने कहा, ‘अगर जनता इन मंत्रियों से सत्ता छीन लेती है औऱ इन पर मुकदमा चलाती है तो उनके नाक-कान काट लिए जाएंगे और उन्हें खुलेआम कोड़े मारे जाएंगे.’

केंद्र सरकार यह सब बेहद गहराई से देख रही थी. नेहरू इन सब हालात पर चिंता के साथ निगाह रखे हुए थे. उन्होंने 10 अगस्त 1958 को कांग्रेस संसदीय पार्टी के अपने भाषण में कहा, ‘मैंने कलकत्ता में कहीं एक जगह कहा था कि केरल के लोग देश में सबसे ज्यादा शांतिप्रिय रहे हैं. मैं इस बात पर भरोसा करता हूं. लेकिन अब ऐसा नहीं रहा है.’

11 दिनों बाद नेहरू और तत्कालीन गृह मंत्री गोविंद वल्लभ पंत ने नई दिल्ली में ईएमएस से मुलाकात की. तमाम लोगों द्वारा राज्य में हिंसक घटनाओं का मुद्दा उठाए जाने के बाद मुख्यमंत्री ने सितंबर 1958 में कांग्रेस सांसदों पर केरल को ‘बदनाम’ करने का आरोप लगाया था. वहीं, सीपीआई के संस्थापक सदस्यों में से एक एस.ए. डांगे ने आरोप लगाया कि कांग्रेस केरल सरकार के खिलाफ ‘जंग का नेतृत्व’ कर रही है, जिसके बारे में नेहरू ने कहा था कि यह बात उन्हें ‘थोड़ा व्यथित’ करती है.

हिंसा, बड़े पैमाने पर गिरफ्तारी और सरकार के खिलाफ विरोध-प्रदर्शन के बाद नेहरू जून 1959 में केरल पहुंचे. उन्होंने तब बांबे के तत्कालीन गवर्नर को 23 जून 1959 को लिखे पत्र में कहा था, ‘केरल की स्थितियां काफी हद तक जटिल औऱ व्यथित करने वाली हैं.’ 30 जून तक नेहरू ने अपना मन बना लिया कि इस स्थिति से निपटने का ‘एकमात्र लोकतांत्रिक रास्ता’ यही है कि राज्य में चुनाव कराए जाएं.

उन्होंने 24 जुलाई 1959 को सांसदों को लिखे पत्र में कहा, ‘भारत में पिछले 40 सालों के राजनीतिक और ऐसे घटनाक्रमों के गहन अनुभव के बावजूद मुझे ऐसा कुछ याद नहीं आता, जैस केरल में चल रहा और वहां जिस तरह का जुनून उत्पन्न हो रहा है.’

हफ्ते के अंत में, केंद्र सरकार ने केरल की कम्युनिस्ट सरकार को बर्खास्त कर दिया औऱ राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया. उन्होंने 31 जुलाई 1959 को गवर्नर को लिखे पत्र (जिसका संदेश ईएमएस को पहुंचाया गया) में कहा, ‘हम केंद्र के इस तरह के किसी हस्तक्षेप के खिलाफ रहे हैं, लेकिन हम महसूस कर रहे ते हैं कि अब हालात को और ज्यादा बिगड़ने की इजाजत देना संभव नहीं है, जो लगातार संघर्ष के साथ लोगों को नुकसान पहुंचा रहा है.’ नेहरू के हस्ताक्षर वाले संदेश में आगे लिखा था, ‘आपने हमेशा मेरे प्रति जो शिष्टाचार दिखाया, उसके लिए मुझे आपका आभार जताना चाहिए, लेकिन मुझे खेद है कि परिस्थितियां वैसा नहीं होने दी जानी चाहिए थीं, जैसी अभी बन गई हैं.’

पहचान का संकट

सीपीआई के समक्ष पहचान का पहला संकट निष्ठा और राष्ट्रवाद के इम्तेहान के तौर पर आया. नेहरू ने उसके समक्ष सवाल उठाए. 1958 में उन्होंने ईएमएस नंबूदरीपाद को लिखे पत्र में कहा, ‘जो बात मेरी परेशानी को सबसे ज्यादा बढ़ा देती है, वो ये है कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया किसके साथ खड़ी है?’ जवाब में नंबूदरीपाद ने कहा, इसमें कोई संदेह नहीं है कि सीपीआई की ‘पहली निष्ठा’ किसी और के प्रति नहीं, बल्कि ‘देश के कामगार वर्ग के प्रति है.’ राष्ट्रपति शासन हटाए जाने के बाद 1960 में सीपीआई अपनी पिछली जीत को दोहरा नहीं सकी, और उसने अपनी दो-तिहाई से ज्यादा सीटें गंवा दीं.

सीपीआई के लिए निष्ठा का असली इम्तेहान तीन साल बाद आया, जब भारत और चीन के बीच युद्ध की रेखाएं खिंच गईं. क्या भारत के साम्यवादी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कम्युनिस्टों का समर्थन करेंगे? और इससे ज्यादा महत्वपूर्ण था कि क्या वे ‘बुर्जुआ’ कांग्रेस के साथ खड़े हो पाएंगे?

इस स्तर पर पहुंचने तक पार्टी में मतभेद साफ तौर पर दिखने लगे थे, जिनमें अलग-अलग सदस्य सोवियत यूनियन और चीन के समर्थन का संकल्प ले रहे थे, क्योंकि इन दोनों देशों के बीच रिश्तों में खटास आ गई थी. यहां तक कि शीत युद्ध को लेकर अपने मानसिक उन्माद के कारण अमेरिका के भी इसमें शामिल होने की अफवाह थी. हालांकि सीधे इसमें शामिल होने की संभावना प्रतीत नहीं हो रही थी, सीआईए के गोपनीय दस्तावेज दिखाते हैं कि अमेरिका अपने हितों के आधार पर इन देशों के घटनाक्रम पर गहरी नजर बनाए हुए था.

1959 में, गोपनीय दस्तावेजों के रिकॉर्ड के मुताबिक, भारत के साथ सीमा विवाद के मसले पर सोवियत प्रधानमंत्री निकिता ख्रुश्चेव और चीन के नेता माओत्से तुंग के बीच टकराव सामने आया. हालांकि नेहरू बुर्जुआ हितों का प्रतिनिधित्व कर रहे थे, ख्रुश्चेव ने तर्क दिया, ‘उनसे बेहतर कौन होगा?’ उनकी राय थी कि चीन की नीतियां भारत को अमेरिकी कैंप की ओर धकेल रही थीं.

चीन द्वारा तिब्बत कब्जा लेने के बाद सीपीआई नेता सार्वजनिक बयानों और पार्टी के मुखपत्र न्यू एज के जरिये लगातार चीन सरकार के रुख के प्रति सहानुभूति जता रहे थे. अखबार का 5 अप्रैल 1959 का अंक ऐसे कई उदाहरणों से भरा पड़ा है, जिसमें सीपीआई का एक बयान भी शामिल था, जिसमें आरोप लगाया गया था कि प्रतिक्रियावादी ‘विदेशी साम्राज्यवादी’ सामंतवादी वर्ग—जो क्षेत्र में आधुनिक जनजागरण और समानता की नई सुबह नहीं आने देना चाहता—के कारण तिब्बत ‘बड़े पैमाने और अत्यधिक मुश्किलों’ से जूझ रहा था.

हालांकि, पार्टी प्रमुख और न्यू एज के संपादक अजय घोष के निधन, और युद्ध के दौरान चीन के प्रति अपने ऐतिहासिक समर्थन पर पुनर्विचार की संभावनाओं के बीच, सीपीआई ने खुद को आंतरिक वैचारिक संकट में घिरा पाया. इसको लेकर एस.ए. डांगे, ईएमएस नंबूदरीपाद और पी.सी. जोशी के बीच सत्ता संघर्ष देखने को मिला.

लेकिन ताबूत की आखिरी कील तो भारत के राष्ट्रीय अभिलेखागार से निकली. भारत के वायसराय को 1924 में लिखे गए पत्र में सीपीआई के संस्थापक सदस्य एस.ए. डांगे ने ब्रिटेन के जासूस के तौर पर काम करने की पेशकश की थी. सीपीआई इस मुद्दे पर स्पष्ट तौर पर विभाजित दिखी. एक गुट कह रहा था कि पत्र फर्जी तरीके से तैयार किया गया, जबकि दूसरा वर्ग इसको लेकर आक्रोशित था. अंतत: अक्टूबर 1964 में पार्टी आधिकारिक तौर पर विभाजित हो गई.

सीपीआई के हन्नान मुल्ला ने दिप्रिंट को बताया, ‘हमें खुद इस पर निर्णय़ लेना पड़ा. हमारी पार्टी में, हमने कहा कि हमें मार्क्सवाद और लेनिनवाद पर एक स्वतंत्र सोच रखनी चाहिए. हमें किसी विदेशी ताकत के निर्देशन में आगे नहीं बढ़ना चाहिए. लेकिन उस वक्त सोवियत संघ और चीन के बीच एक वैचारिक संघर्ष चल रहा था.’

यह भी पढ़ें : अगर अभिव्यक्ति की आज़ादी की रक्षा के लिए खड़े नहीं हो सकते तो इसे हमेशा के लिए अलविदा कहिए

देश के साथ गद्दारी!

इसके बाद तिब्बत को लेकर परीक्षा आन पड़ी, जब केरल में संवैधानिक संकट उत्पन्न हो रहा था, तब सीपीआई अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रमों को लेकर और ज्यादा भटक गई- जिसको लेकर उसे भारतीय संसद में जवाब देना था. 23 मार्च 1959 को, तिब्बत पर चीन के हमले को लेकर ल्हासा में बड़े पैमाने पर विद्रोह हुआ, जिसे लेकर संसद में बेहद तीखी बहस हुई और इस दौरान भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की अंतररात्मा की आवाज को लेकर पहली दरार दिखी. भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी को आड़े हाथों लिया गया और अन्य दलों के नेताओं ने उसकी निष्ठा पर सवाल उठाया.

प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के आचार्य कृपलानी ने ल्हासा में चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी की गतिविधियों की ओर सबका ध्यान आकर्षित किया. इसमें माओत्से तुंग की तरफ से 1949 में सीपीआई को भेजे एक टेलीग्राम में उल्लेख था, जिसमें चीनी नेता ने भारत के ‘साम्राज्यवादी दासता’ से बाहर निकलने के प्रयास की सराहना की थी. कृपलानी ने इस मौके पर पहली बार ये संकेत दिए कि भारतीय कम्युनिस्ट देश की राजनीति के प्रति गद्दारी कर रहे हैं.

उन्होंने बताया, कम्युनिस्ट ये नहीं मानते कि भारत ने 1947 में ‘आजादी’ हासिल कर ली थी, क्योंकि कांग्रेस के दिग्गज मुख्य तौर पर ‘पूंजीपति वर्ग’ से आते थे. कृपलानी ने कहा, ‘दुनियाभर में सभी कम्युनिस्टों के लिए सिर्फ एक और समान परिवार ही है, फिर उनका जन्म चाहे कहीं भी हुआ हो.’ यह सीपीआई की देशभक्ति की भावना पर सीधा हमला प्रहार था. उन्होंने आगे कहा, ‘कम्युनिस्टों की नजर में हमारी सरकार पश्चिमी साम्राज्यवाद की सहयोगी है.’

सीपीआई की राष्ट्रभक्ति के मुखर ढंग से बचाव करने वाले हीरेन मुखर्जी संसद में इस मामले में आगे आए. देशभक्ति की भावना का बचाव करते हुए मुखर्जी चीनी कम्युनिस्ट क्रांति को ‘असफल’ बताने से भी नहीं चूके. उन्होंने रामायण का संदर्भ भी दिया, इस पर एक संसद सदस्य ने कहा, ‘कम्युनिस्ट होने के बावजूद आप संस्कृत जानते हैं.’

संसद के सदस्यों के पास ऐसे मामलों की कमी नहीं थी, जिनके आधार पर वो सीपीआई को कठघरे में खड़ा कर सकें. 28 नवंबर 1962 को आंध्र प्रदेश के राज्यसभा सांसद यशोदा रेड्डी ने बताया कि उन्होंने एक कम्युनिस्ट सांसद को यह कहते हुए सुना, भारत अपनी सारी आजादी गिरवी रख रहा है ‘सिर्फ इसलिए कि चीन ने उसकी कुछ एकड़ जमीन पर कब्जा कर लिया है.’

कम्युनिस्टों, चीनी लोगों और सीपीआई के प्रति तीखी आलोचना में कोई कसर नहीं रह गई थी. डिफेंस ऑफ इंडिया ऐक्ट 1962 केवल भारत की जमीनी सीमाओं की सुरक्षा के बारे में नहीं था. इसमें यह भी कहा गया था कि यदि भारत की मुख्य राजनीतिक ताकत की गतिविधियों के साथ तालमेल नहीं बैठाते हैं यानी अगर आप ‘युद्ध विरोधी’ हैं, तो आप एक भारतीय होने के पैमाने पर खरे नहीं उतरते.

क्रिकेटर से राजनेता बने विजय आनंद या विजी ने शब्दों में कोई घालमेल किए बिना कहा, ‘आखिरकार, जब आप युद्ध में होते हैं तो आपको ऐसे कदम उठाने पड़ते हैं जैसे आप आमतौर पर नहीं उठाते हैं. यह कदम उन लोगों के खिलाफ हैं, जो नुकसानदेह हैं, जो गद्दारी करते हैं, जो युद्ध के रास्ते में बाधा डालने के लिए भूमिगत रहकर काम करते हैं. यह उनके खिलाफ भी हैं जो राष्ट्र-विरोधी और युद्ध-विरोधी मानसिकता वाले हैं.’ वो यह तक कहने से भी नहीं चूके कि ‘देश के हर कम्युनिस्ट’ के लिए यातना शिविर होने चाहिए, क्योंकि ‘अवसरवादी कभी अपनी फितरत से बाज नहीं आते.’

एच.एन. मुखर्जी ने बेहद व्यग्रता के साथ कम्युनिस्टों से अंतरराष्ट्रीय जुड़ाव और भारत के प्रति देशभक्ति की भावना के बीच संतुलन साधने की कोशिश की, लेकिन संसद सदस्यों की राय थी कि इन दोनों बातों के बीच सामंजस्य नहीं बैठाया जा सकता. और कांग्रेस सांसद ए.सी. गुहा ने संसद को याद दिलाया, ‘कम्युनिस्ट बोलचाल में, देशभक्ति एक अपशब्द की तरह था.’

आलोचनाओं के बीच वामपंथी दल का एक धड़ा ऐसा भी था, जो अपनी ‘देशभक्ति’ के बचे-खुचे हिस्से पर भी कुठाराघात कर रहा था. वहीं, कुछ भारत के लिए हंगरी जैसे मित्र साम्यवादी देशों से हथियार खरीदने का प्रस्ताव रख रहा था. और फिर कुछ ऐसे भी थे जिन्होंने मृतप्राय खामोशी ओढ़ रखी थी—1962 में जब तक भारत-चीन युद्ध जारी रहा, तब तक भाकपा के भीतर विभाजन की दरारें और गहरी हो गई थीं.

वामपंथियों का एक वर्ग कांग्रेस का सहयोगी बन गया, जिसने अपना राजनीतिक काफिला ग्रैंड ओल्ड पार्टी के साथ जोड़ लिया. दूसरे वर्ग—भाकपा के तथाकथित ‘चीन समर्थक समूह’ के सदस्यों ने इसे बुर्जुआ विश्वासघात माना. दरअसल, वे युद्ध के खिलाफ थे. लेकिन उन्हें भारत सरकार की तरफ से देशद्रोही के तौर पर देखा गया और उनकी भावनाओं के कारण गिरफ्तार भी किया गया. भाकपा ने इसकी निंदा की लेकिन पार्टी के अंदर गुटबाजी जारी रही और 1964 में यह पार्टी के विभाजन में एक अहम वजह बनकर सामने आई.

हन्नान मुल्ला के मुताबिक, चीन समर्थक और गद्दार होने का आरोप, ‘बुर्जुआ मीडिया और बुर्जुआ सरकार के सुनियोजित अभियान का हिस्सा थे’ जो पार्टी के उस खेमे पर आरोप मढ़ना चाहते थे जिसने एक कम्युनिस्ट सहयोगी के खिलाफ भारत के युद्ध के प्रयासों का समर्थन नहीं किया था. हालांकि, मुल्ला की सीपीआई की सबसे धुर वामपंथी शाखा ने चीन के साथ संबंध तोड़ लिए थे. मुल्ला ने कहा, ‘चीन ने हमारी आलोचना की और हमें साम्राज्यवादियों का गुलाम करार दिया था.’

ब्रिटिश ‘जासूस’ और विभाजन

अब तक यह स्पष्ट हो चुका था कि भारतीय राजनीति में धमाकेदार शुरुआत करने वाली भाकपा टूटने लगी थी.

एस.ए. डांगे के पत्रों के लीक होने को ही मुख्यत: साम्यवादी एकता के ताबूत में अंतिम कील माना जाता है. 7 मार्च 1964 को बांबे से निकलने वाले अंग्रेजी साप्ताहिक द करंट ने दावा किया था कि 1924 में जेल में बिताए अपने समय के दौरान तत्कालीन सीपीआई प्रमुख डांगे ने भारत के वायसराय को पत्र लिखकर ब्रिटिश राज का मुखबिर बनाने के बदले अपनी सजा माफ कराने का अनुरोध किया था.

डांगे ने लिखा था, ‘मुझे चार साल के कठोर कारावास की सजा दी जा रही है ताकि इन वर्षों में मैं भारतीय सम्राट की संप्रभुता के प्रति अपने नजरिये में अहम बदलाव ला सकूं. मैं महामहिम को सूचित करना चाहता हूं कि ऐसा करना अनावश्यक हैं, क्योंकि मैंने निश्चित तौर पर कभी भी अपने लेखों या भाषणों में महामहिम के प्रति बगावती रुख नहीं अपनाया और न ही भविष्य में ऐसा करने का मेरा कोई इरादा है.’

इसके जवाब में भाकपा ने 13 मार्च को एक बयान जारी कर द करंट के लीक को ‘मनगढ़ंत’ करार दिया जिसका उद्देश्य डांगे का चरित्रहनन और भारत के कम्युनिस्ट आंदोलन को क्षति पहुंचाना था, और साथ ही उसने डांगे के एक लंबा समय जेल में काटने का भी हवाला दिया. हालांकि, ये बचाव बचकाना ही साबित हुआ और पार्टी नेतृत्व के खिलाफ असंतुष्टों का आंदोलन जारी रहा. और जैसा कि न्यू एज में प्रकाशित हुआ था, इसके बाद कुछ हफ्तों में बैठकों के कई दौर चले लेकिन गतिरोध तोड़ने की दिशा में कुछ खास नहीं हो पाया, न ही सीपीआई ने कांग्रेस सरकार पर अपनी स्थिति के बारे में विस्तार से कोई स्पष्टीकरण दिया.

सीपीआई (एम) सदस्य और पूर्व राज्यसभा सांसद नीलोत्पल बसु के मुताबिक, हालांकि, डांगे पत्रों के नतीजों को अक्सर ‘संदर्भ से बाहर’ समझा जाता है और भारत-चीन युद्ध के मुद्दे को भी ‘गलत तरीके से चित्रित किया जाता है’ और यह विभाजन के पीछे बड़े कारणों को प्रभावित नहीं करता है.

बसु ने कहा, ‘सीपीआई में मुख्य संगठनात्मक समस्या लोकतांत्रिक कामकाज की कमी थी. इसके खिलाफ जंग में मजबूती से एकजुट होने के बाद ही बदलाव संभव था, और यही अंततः टूट का कारण बना. डांगे के पत्रों के अलावा ब्रिटिश विदेश सचिव के पत्र को भी ध्यान में रखें, जिसमें कम्युनिस्टों को ब्रिटिश राज के खिलाफ सबसे अडिग समूह के रूप में चित्रित किया गया था.’

यह भी पढ़ें : 70 साल बाद राज्यसभा में टूटा ‘इलीट कल्चर’, नरेंद्र मोदी को क्यों भाए दलित कलाकार इलैयाराजा

सांस्कृतिक जंग

1925 में अपनी स्थापना के समय से ही भाकपा में कांग्रेस को लेकर एक विरोधाभास रहा है. एक तरफ कांग्रेस के पास संख्याबल और एक बड़ी अपील थी. दूसरी ओर, यह अभिजात्यवाद का आधार थी. भारत छोड़ो आंदोलन को सिर्फ इस वजह से स्वीकार न करने कि फासीवाद के खिलाफ वैश्विक संघर्ष राष्ट्रीय स्वतंत्रता से अधिक महत्वपूर्ण था, से लेकर नेहरू द्वारा पहले केरल में सरकार बर्खास्त करने और फिर सीपीआई को एक पार्टी के रूप में स्वीकार करने तक—कांग्रेस के साथ सीपीआई के रिश्ते हमेशा ही वैचारिक स्तर पर काफी तनावपूर्ण रहे हैं—यहां तक कि इसके टूटकर बिखर जाने तक.

हन्नान मुल्ला ने दिप्रिंट को बताया, ‘आजादी के बाद कम्युनिस्ट आंदोलन में दो तरह का रुझान दिखा. एक यह कि देश अब आजाद हो गया है, अंग्रेज चले गए हैं, और हमारी राष्ट्रीय सरकार प्रगतिशील है, इसलिए हमें सरकार का समर्थन करना चाहिए. दूसरा यह कि अब बुर्जुआ शासक वर्ग सत्ता में आ गया है, और विदेशी पूंजीपति वर्ग राष्ट्रमंडल के माध्यम से अपना दबदबा जारी रखे है.’

भाकपा ने नेहरू को एक पुराने और अछूते अभिजात्यवाद के प्रतीक के तौर पर देखा, जो उसकी नजर में उस समय भी साम्राज्यवाद की बेड़ियों में जकड़े हुए थे. कांग्रेस ने भाकपा को संदेह की दृष्टि से देखा, खासकर तब जब पार्टी केरल में सरकार बनाने में सफल रही.

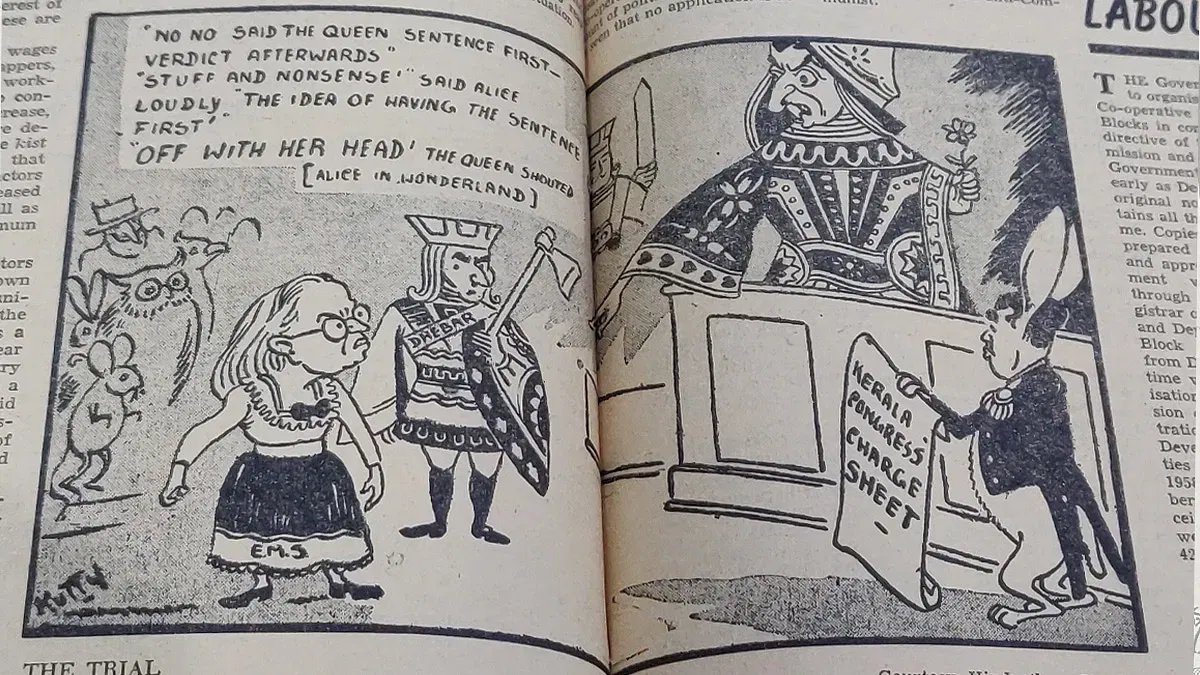

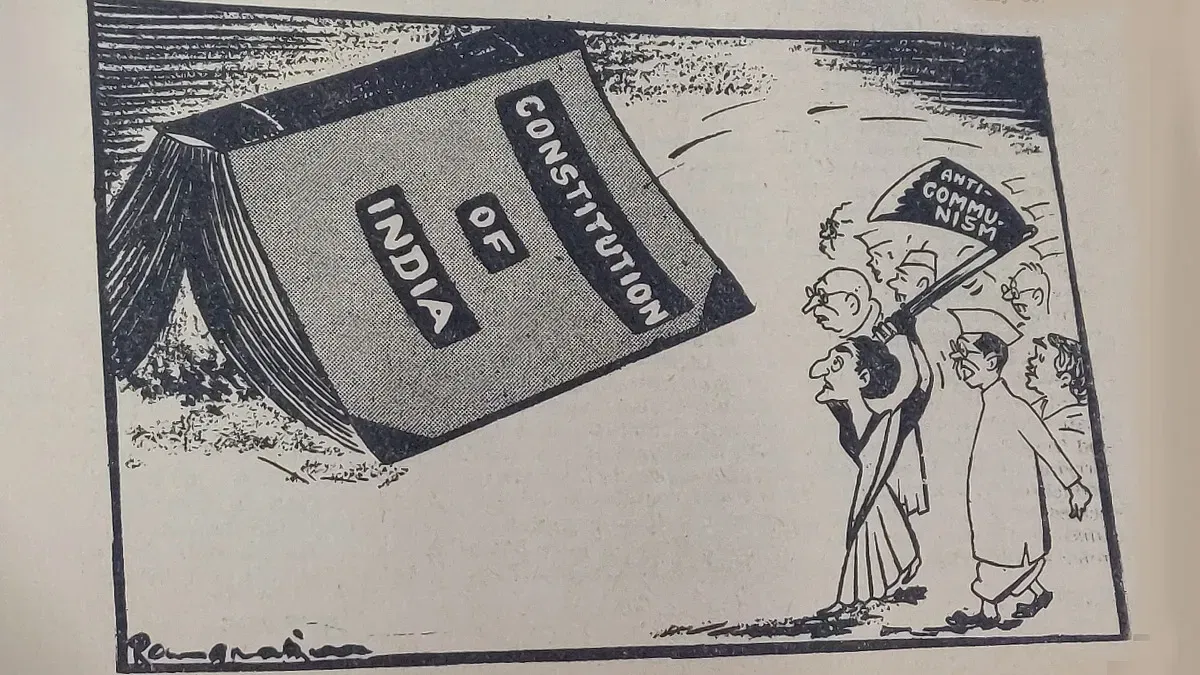

यह वैचारिक अंतर फिल्मों, नाटकों, किताबों और कार्टूनों में भी परिलक्षित होता है.

नेहरू ने 1958 में ईएमएस को लिखे एक पत्र में कहा था, ‘कभी-कभी मैं न्यू एज को देखता हूं और जिस तरह से यह समस्याओं पर बात करता है, उससे मैं चकित रह जाता हूं. ऐसा लगता है, और जो कुछ हद तक कम्युनिस्ट पार्टी की एक विशेषता भी है, कि जोरदार और अभद्र तरीके से हो-हल्ला करने के बजाये समझदारी से भी काम लिया जा सकता है.’

1962 का भारत-चीन युद्ध वह घटना थी जिसने कम्युनिस्ट पार्टी की कमर तोड़ दी. और इसका असर सिर्फ राजनीति पर ही नहीं पड़ा, बल्कि वामपंथियों के बीच वैचारिक विभाजन फिल्मों, उपन्यासों और कार्टूनों में भी खूब नजर आया. भारत की शुरुआती राष्ट्रवादी फिल्मों में से एक और लद्दाख में फिल्माई गई पहली बॉलीवुड फिल्म हकीकत खुले तौर पर वामपंथी कलाकारों ने बनाई थी, और इसे नेहरू को समर्पित किया गया था. फिल्म में एक चीनी सैनिक भारतीयों का मजाक उड़ाते हुए ‘हिन्दी-चीनी भाई-भाई’ दोहराता है. बाद में काफी भावुक होकर बलराज साहनी ने यह घोषणा की, ‘हम गोली नहीं चलाएंगे, लेकिन हम यह कभी नहीं भूलेंगे कि चीन यहां बदनीयती के साथ आया था.’

हकीकत के निर्देशक चेतन आनंद, गीतकार कैफी आजमी, और कलाकार बलराज साहनी और शौकत कैफी आदि सभी या तो वामपंथी रुझान वाले थे या फिर भाकपा के सक्रिय सदस्य थे. 1962 के युद्ध से पहले के दशकों में उन्होंने अपनी जड़ें वामपंथी सांस्कृतिक शाखा—प्रोग्रेसिव राइटर्स एसोसिएशन (पीडब्ल्यूए) और इंडियन पीपुल्स थिएटर एसोसिएशन (इप्टा) में तलाशीं.

थिएटर अभिनेता, लेखक और लेफ्टवर्ड बुक्स के प्रबंध संपादक सुधन्वा देशपांडे के मुताबिक, सीपीआई का प्रभाव इस हद तक बढ़ गया था कि ‘कोई ऐसा प्रगतिशील लेखक ढूंढना मुश्किल था’ जो आधिकारिक या अनौपचारिक तौर पर इस पार्टी से संबद्ध नहीं था.

1950 के दशक के उत्तरार्ध में न्यू एज के पत्रकारों और स्तंभकारों की तरफ से भावुकतावश जताई जाने वाली नाराजगी कार्टूनों के संपादकीय चयन में भी साफ परिलक्षित होती है, 1957 की चुनाव अवधि और 1959 में केरल सरकार की बर्खास्तगी के समय का कंटेंट किसी खजाने से कम नहीं है. हालांकि, 1960 के दशक की शुरुआत में जब सीपीआई के अंदर आंतरिक असहमति ज्यादा बढ़ी, तो न्यू एज के पन्नों से स्थानीय मुद्दों पर आधारित कार्टून धीरे-धीरे गायब हो गए. इसके बजाये सीपीआई अक्सर अंतरराष्ट्रीकरण के प्रयास में विदेशों में प्रकाशित इलेस्ट्रेशन को पुनर्प्रकाशित करता.

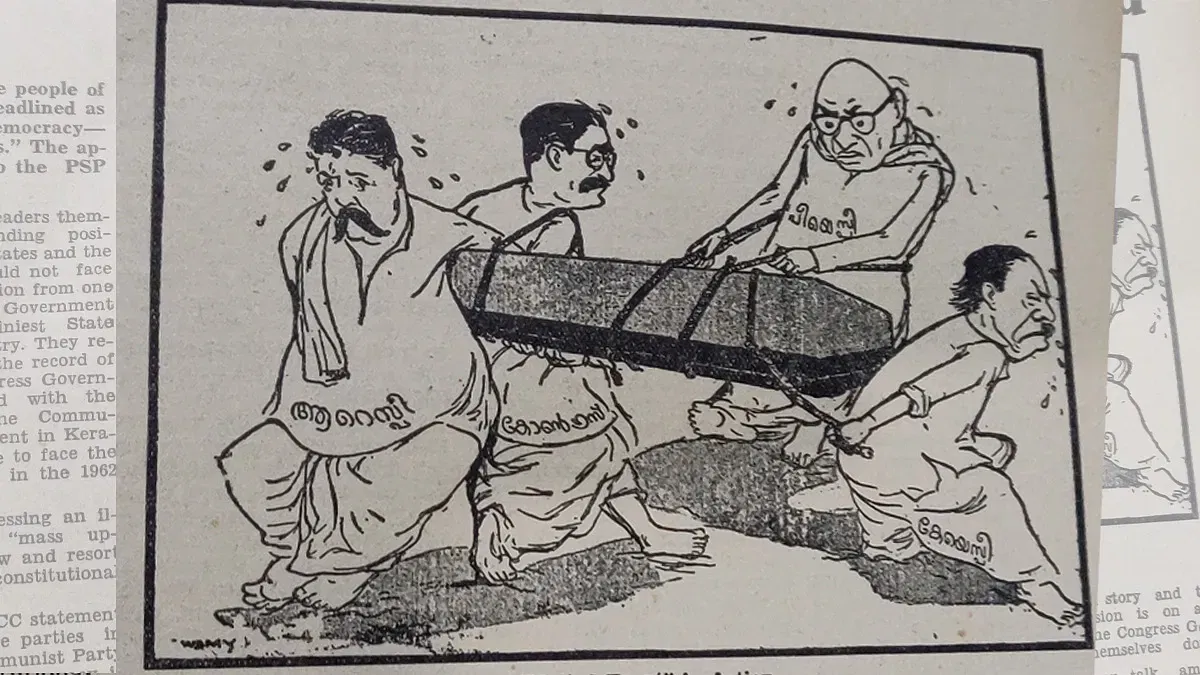

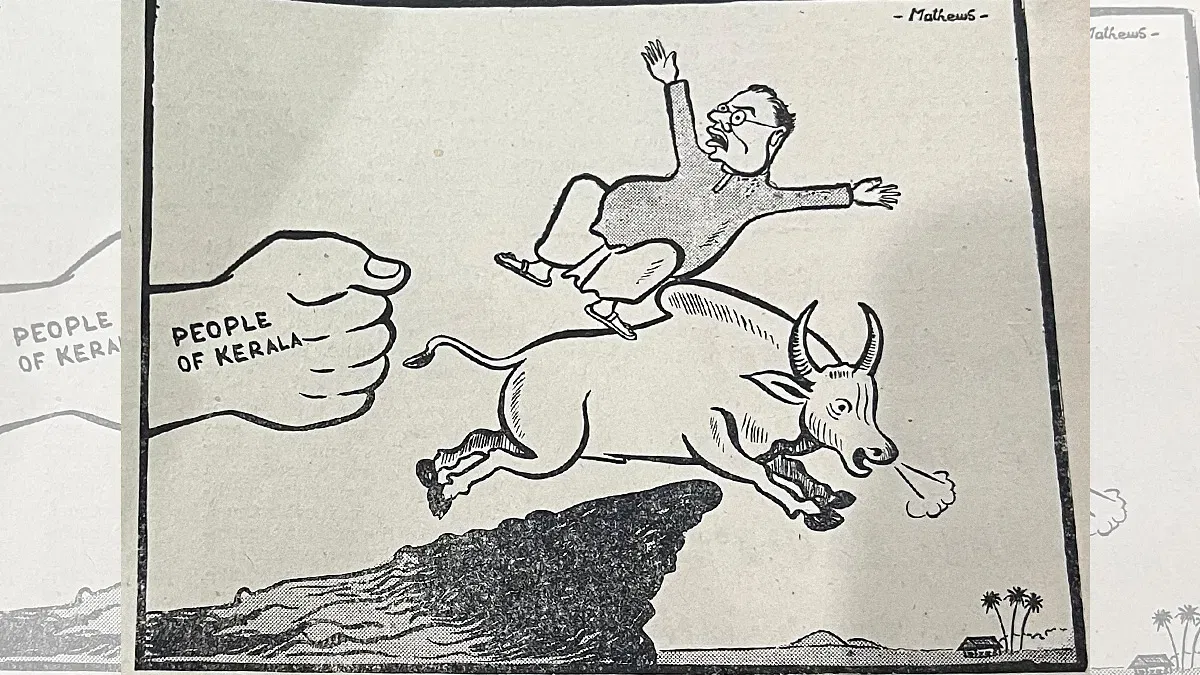

जैसा नीचे दिए गए कार्टून (1957-59 में प्रकाशित) दर्शाते हैं, लोकतंत्र की मौत एक सामान्य थीम होती थी जिसे आमतौर पर नेहरू सरकार या केरल में राजनीतिक सत्ता के लिए कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व वाले गठबंधन पर निशाना साधने के लिए इस्तेमाल किया जाता था.

1957 में जब सीपीआई ने केरल में बहुमत हासिल किया, न्यू एज कांग्रेस के साथ वही कर रहा था जो नेहरू पांच साल बाद नंबूदरीपाद के साथ करने वाले थे—पार्टी की आंतरिक कलह को लेकर कीचड़ उछालना. नीचे दिए गए कार्टून में पहली कम्युनिस्ट सरकार ने त्रावणकोर के पूर्व कांग्रेसी मुख्यमंत्री पनमपिल्ली गोविंदा मेनन को ‘बाहर का रास्ता दिखाने’ में काफी गर्व महसूस किया, जो पार्टी सदस्यों के बीच मतभेदों पर काबू नहीं पा सके, और अंततः कांग्रेस में एक ‘टूट’ हुई और राष्ट्रपति शासन लगाया गया.

लेकिन इन वामपंथी सांस्कृतिक संगठनों ने 1950-60 के दशक में अखिल भारतीय क्षेत्रों में अपनी जगह गंवा दी और इसके कई सदस्य हिंदी सिनेमा की मुख्यधारा में ‘शामिल’ हो गए. सुधन्वा देशपांडे कहते हैं, 1962 तक वामपंथी भारतीय कलाकार दो खेमों में बंट चुके थे—अपने देश के लिए प्यार जतान वाले और चीन को क्रांतिकारी परिवर्तन का अग्रदूत मानने वाले.

सीपीआई के लिए शायद यही वो समय था जब आधिकारिक नीति को लेकर पार्टी के रुख पर वैचारिक अलगाव और अराजक भ्रम के बीच सूक्ष्म रेखा सबसे ज्यादा गहरी नजर आई.

‘भाकपा होने का मतलब क्या है?’

इस नैतिकतावादी और दृढ़प्रतिज्ञ समूह की विरासत वैचारिक स्तर पर गहरे संकट से जूझ रही थी, भारतीय वामपंथ ‘भारतीय कम्युनिस्ट’ और साम्यवाद का विचार उभारने की कोशिश कर रहा था. विभाजन अप्रैल 1964 के दूसरे हफ्ते में हुआ जब 32 वरिष्ठ सदस्यों ने डांगे के नेतृत्व के विरोध में राष्ट्रीय परिषद की एक बैठक से वाकआउट किया और अलग पार्टी के लिए अपना घोषणा पत्र जारी किया, और यही गुट जल्द ही भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) बन गया.

मुल्ला ने कहा, ‘पुराना कार्यक्रम वर्ग सहयोग पर केंद्रित था और जन संघर्ष के लिए नहीं चल रहा था. हमने उन सभी को खारिज कर दिया और 1964 में अपना कार्यक्रम तैयार किया.’

सीपीआई के बाद के बयान और न्यू एज की कवरेज पार्टी के 32 बागियों के खिलाफ काफी तीखी थी. पहले ‘इतिहास उन्हें माफ नहीं करेगा’ और ‘विघटनकारी’ जैसी जो टिप्पणियां 1957-59 में नेहरू सरकार जैसे विरोधियों के लिए थी, वही अब साथी कम्युनिस्टों के खिलाफ इस्तेमाल की जाने लगी थीं.

फिर केरल, पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा में चुनावी जीत के साथ नवगठित सीपीआई (एम) भारत की वास्तविक कम्युनिस्ट पार्टी बन गई. लेकिन आंतरिक बातचीत और सैद्धांतिक बहस जारी रही—और जिन लोगों को लगा कि माकपा पूरी तरह वामपंथी नहीं है, उन्होंने अंततः भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी-लेनिनवादी) का गठन किया.

लेकिन नेहरू ने 64 साल पहले जो सवाल उठाया था, वह आज भी प्रासंगिक है—आखिर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी होने का मतलब क्या है?

आज भी भारत में कम्युनिस्ट विंग वैचारिक आधार पर बंटी हुई हैं. इसकी चुनावी राजनीति ने उन्हें अपने सियासी गढ़ केरल और पश्चिम बंगाल में जाति और पहचान को लेकर जमीनी हकीकत का सामना करने को बाध्य कर दिया. यहां तक कि तृणमूल कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी जैसी पार्टियों के सामने अपने अस्तित्व पर संकट के बावजूद, दोनों वामपंथी दल फिर से एकजुट नहीं हो पाए हैं.

हन्नान मुल्ला ने दिप्रिंट को बताया कि हालांकि कम्युनिस्ट इकाइयां व्यापक स्तर पर एकजुट है, लेकिन आज भी भारत में वैचारिक स्तर पर कोई विलय संभव नहीं होगा. उन्होंने कहा, ‘हम कई जगहों पर चुनावी सामंजस्य बना रहे हैं, लेकिन गठबंधन नहीं कर रहे.’

वामपंथियों के बीच किसी मूलभूत टकराव से इनकार करते हुए नीलोत्पल बसु ने दिप्रिंट को बताया कि आज भी वामपंथियों के बीच जो बड़े मतभेद हैं, वे उनके साझा सहमति वाले मुद्दों पर समान दृष्टिकोण रखने को लेकर हैं. उन्होंने कहा, ‘वामपंथी ताकतों के बीच सहयोग काफी ज्यादा है, कभी-कभी मतभेद होते हैं, लेकिन कुल मिलाकर विभिन्न वामपंथी समूहों का एक समान दृष्टिकोण होता है.’

चुनावी सामंजस्य पर हन्नान मुल्ला की बात का समर्थन करते हुए बसु ने कहा कि मजदूर वर्ग के मुद्दों की बात आएगी, तो वामपंथी संयुक्त अभियान चलाना जारी रखेंगे. उन्होंने कहा, ‘इस तरह का दृष्टिकोण अन्य गैर-वाम दलों से अलग है. वाम दलों के एक साझा दृष्टिकोण होना ज्यादा संभावित है.’

हालांकि, अगर चुनावी नतीजों के नजरिये से बात करें तो भारत के अधिकांश हिस्सों में लाल सलाम का सूर्य अस्त हो चुका है.

(इस खबर को अंग्रेज़ी में पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें)

यह भी पढ़ें : UP लोकसभा उप चुनाव में पसमांदा के प्रभाव ने कैसे एसपी का ‘गेम-चेंज’ कर दिया