बहराइच/बलरामपुर/श्रावस्ती : सरयू के तट पर बसे एक शहर, एक प्राचीन ऋषि के नाम वाले अस्पताल में एक ही जैसी भयावह तस्वीर नजर आती है. 20 साल की उम्र में ही तीन बच्चों की मां बन चुकी मंजू अपने सबसे छोटे नवजात शिशु रिंकू के कमजोर पड़ चुके पैरों की मालिश कर रही है. तीन महीने के इस बच्चे को लाल श्रेणी में पाया गया है. आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की भाषा में बात करें तो यह बेहद गंभीर कुपोषण (एसएएम) के शिकार होने संबंधी कोड है, दूसरा कोड हल्का पीला होता है जिसका मतलब है मध्यम तीव्रता वाला कुपोषण (एमएएम).

रिंकू लाल श्रेणी में आने वाले उन पांच बच्चों में सबसे छोटा है, जिनका इस समय बहराइच के जिला अस्पताल स्थित पोषण पुनर्वास केंद्र (एनआरसी) में इलाज चल रहा है. इसका नाम ऋषि बालार्क के नाम पर रखा गया है. एनआरसी में गंभीर रूप से कुपोषण के शिकार बच्चों को इलाज के लिए कुछ समय तक उनकी मां या किसी अन्य प्राथमिक देखभाल करने वाले के साथ रखा जाता है.

बहराइच जिले में पांच साल से कम उम्र के आधे से अधिक बच्चे उम्र के लिहाज से लंबे न होने की समस्या से ग्रस्त हैं और निकटवर्ती श्रावस्ती और बलरामपुर जिलों में भी आंकड़े कुछ इसी तरह के हैं. नीति आयोग के बहुआयामी गरीबी सूचकांक (एमपीआई), 2021 के मुताबिक, ये तीनों जिले देश के चार सबसे गरीब जिलों में शामिल हैं. केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के एक अनुमान के मुताबिक, भारत के कुल 33 लाख कुपोषित बच्चों में से 1.86 लाख उत्तर प्रदेश के हैं.

जिलों के स्वास्थ्य कर्मियों, डॉक्टरों और अधिकारियों का कहना है कि देश के सबसे पिछड़े इलाकों में शुमार इस क्षेत्र में कुपोषण के शिकार बच्चों के उच्च प्रतिशत के पीछे कोई एक कारण नहीं है.

पिछले कुछ वर्षों में स्थिति में कुछ सुधार दिखा है. अगर 2015-16 के राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (एनएचएफएस)-4 के आंकड़ों की तुलना पिछले साल नवंबर में जारी 2019-21 की अवधि के एनएचएफएस-5 के आंकड़ों से करें, तो आपको पोषण और स्वास्थ्य संबंधी कई संकेतकों में सुधार दिखेगा, जैसे कुल प्रजनन दर (टीएफआर) और कुपोषण. लेकिन अभी एक लंबा रास्ता तय करना बाकी है.

श्रावस्ती में जिला प्रशासन के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, ‘राष्ट्रीय और यहां तक कि राज्य के स्तर पर औसत आंकड़ों में हमारी संख्या अभी भी बहुत अधिक है.’

यह भी पढ़ें : COVID महामारी के बीच कैसे कुपोषण से अपनी लड़ाई लड़ रहा है UP का यह सुदूर, पिछड़ा जिला

मुसीबतों का पहाड़, निराश करते आंकड़े

मंजू को अपने तीन महीने के बेटे रिंकू की स्थिति ठीक न होने का अंदेशा सबसे पहले इसी बात से हुआ कि वह एक एकदम निष्क्रिय पड़ा रहता था. बहराइच से करीब 20 किलोमीटर दूर तेजवापुर प्रखंड स्थित अपने गांव बौकाहा की ही एक आंगनबाड़ी कार्यकर्ता की मदद से वह उसे लेकर जिला अस्पताल पहुंची थी. लेकिन उसके दिहाड़ी मजदूर पति, जो एक दिन में 300-350 रुपये के बीच कमाता है, को अपना काम करने और छह और एक साल के अपने बाकी दोनों बच्चों की देखभाल के लिए वहीं रुकना पड़ा.

परेशान हाल मंजू ने दिप्रिंट को बताया, ‘मुझे नहीं पता कि बच्चे घर पर कैसे रह रहे हैं. मेरे पति एक दिहाड़ी मजदूर हैं. अगर वो कमाने के लिए बाहर नहीं जाएंगे तो कोई आमदनी नहीं होगी.’

मंजू कभी स्कूल नहीं गई, जबकि उसका पति पांचवीं कक्षा तक पढ़ा है. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत उन्हें हर महीने 5 किलो खाद्यान्न अत्यधिक रियायती दर पर मिलता है. उनके दो छोटे बच्चों को एकीकृत बाल विकास योजना (आईसीडीएस) के तहत आंगनबाड़ी केंद्र से सूखे राशन में एक पैकेट दाल, दलिया और फोर्टिफाइड खाद्य तेल मिलता है.

लेकिन पति की दिहाड़ी मजदूरी के बिना बच्चों के लिए दूध या घर के लिए सब्जी और अन्य आवश्यक वस्तुएं खरीदना मुश्किल है.

यह एक ऐसी तस्वीर है जो थोड़े-बहुत अंतर के साथ इन तीन जिलों में अक्सर ही दोहराई जाती नजर आती है.

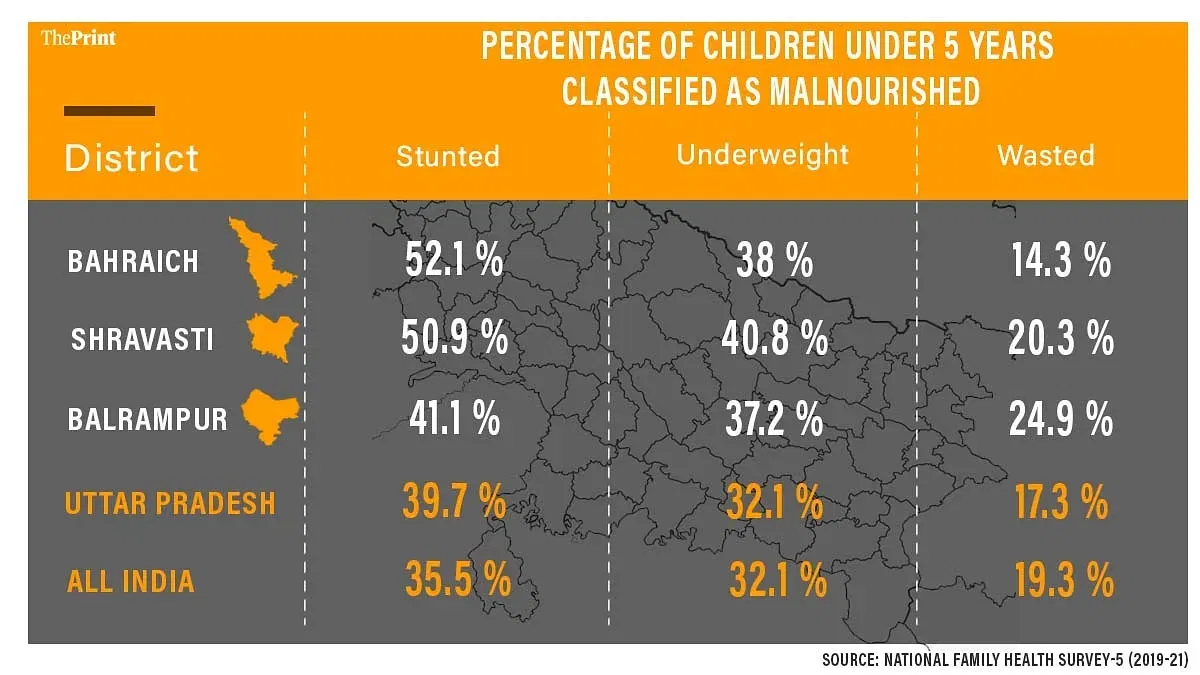

राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (एनएफएचएस) द्वारा कुपोषित बच्चों का वर्गीकरण विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) के मानकों के आधार पर किया जाता है. लंबाई के हिसाब से कम वजन के बच्चे ‘कमजोर’ माने जाते हैं, जबकि उम्र के अनुरूप लंबाई न होने को ‘अल्प विकसित’ और उम्र के लिहाज से कम वजन वाले बच्चों को ‘अल्प वजन’ वाला माना जाता है. इस प्रकार ये अलग-अलग श्रेणियां निर्धारित हैं और उनका योग 100 प्रतिशत होना जरूरी नहीं है.

एनएफएचएस-5 के मुताबिक, बहराइच में पांच साल से कम उम्र के 52 प्रतिशत बच्चे शारीरिक रूप से अल्प विकसित, 38 प्रतिशत अल्प वजन वाले हैं और 14.3 प्रतिशत ‘कमजोर’ हैं.

इसी तरह, श्रावस्ती में पांच साल से कम उम्र के लगभग 51 प्रतिशत बच्चे अल्प विकसित हैं और 40 प्रतिशत से अधिक अल्प वजन वाले हैं, 20 फीसदी से अधिक ‘कमजोर’ की श्रेणी में आते हैं. बलरामपुर में 41 प्रतिशत बच्चे अल्प विकसित हैं, 37.2 प्रतिशत कम वजन वाले और 24.9 प्रतिशत ‘कमजोर’ हैं.

अगर पूरे देश की बात करें तो औसतन 35.5 प्रतिशत बच्चे अल्प विकसित, 32.1 प्रतिशत अल्प वजन वाले और 19.3 प्रतिशत ‘कमजोर’ की श्रेणी में आते हैं.

बहराइच के 14 ब्लॉकों में सबसे बड़े और सबसे पिछड़े मिहिनपुरवा स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के प्रभारी डॉ. अनुराग वर्मा कहते हैं, खराब शिक्षा मानकों बड़े परिवारों और गरीबी का इस क्षेत्र में कुपोषण दर की दर बढ़ाने में एक बड़ा योगदान है.

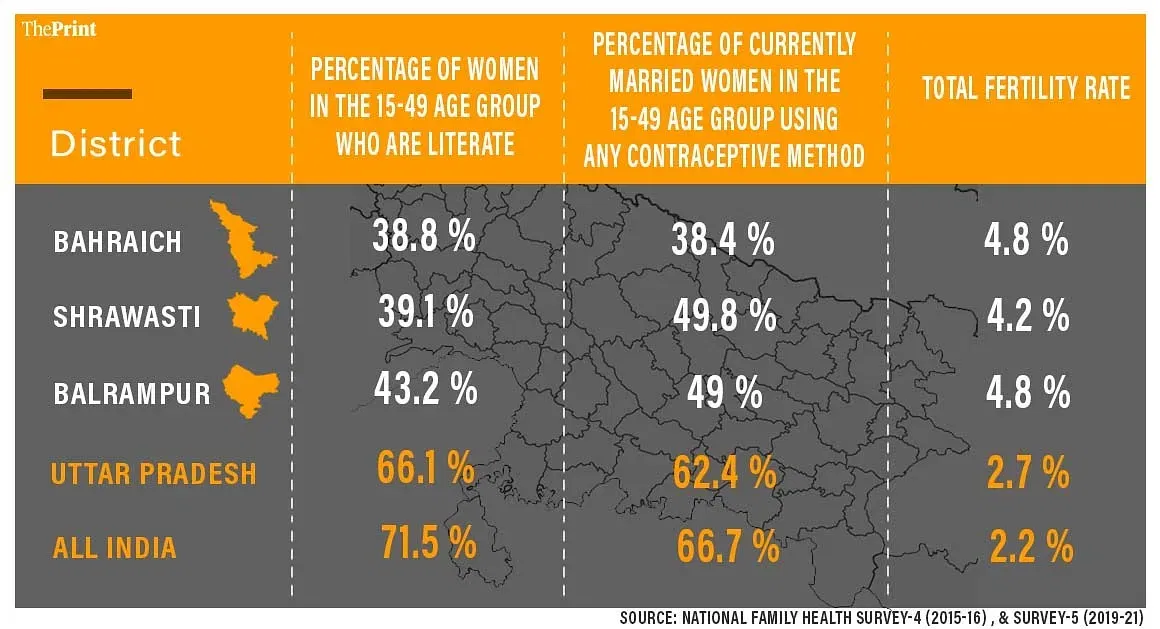

उदाहरण के तौर पर, 2011 की जनगणना के मुताबिक बहराइच में औसत साक्षरता दर 49.36 प्रतिशत थी. एनएफएचएस-5 में बताया गया है कि जिले में साक्षर महिलाओं की संख्या 38.8 प्रतिशत है, जबकि पूरे उत्तर प्रदेश में यह 66.1 प्रतिशत और पूरे देश में 75.1 प्रतिशत है.

एनएचएफएस-4 के आंकड़ों के मुताबिक, बहराइच में कुल प्रजनन दर (टीएफआर)—यानी प्रति महिला पैदा होने वाले बच्चों की औसत संख्या- यूपी में सबसे ज्यादा 4.8 है, जो राज्य की 2.7 और देश की औसत दर 2.2 से बहुत अधिक है. इसी तरह बलरामपुर में भी टीएफआर 4.8 के साथ सबसे ज्यादा है, उसके बाद श्रावस्ती का नंबर है जहां टीएफआर 4.2 है.

एनएचएफएस-5 के मुताबिक, तीनों जिलों में 15-49 आयु वर्ग की सभी विवाहित महिलाओं में से आधे से भी कम गर्भ निरोधक का उपयोग करती हैं, जबकि राज्य में यह आंकडा 62.4 प्रतिशत और भारत में 66.7 प्रतिशत है.

यह भी पढ़ें : कुपोषण से भारत में मर रहे 68.2% बच्चे, पीएम मोदी का पोषण मिशन हो सकता है फेल

पोषण पुनर्वास केंद्र

मंजू के बेटे के अलावा एसएएम के चार अन्य पीड़ित भी हैं जिनका एनआरसी में इलाज चल रहा है और जो इसी तरह की पृष्ठभूमि से आते हैं. उनमें से दो तो रिंकू की ही तरह तीन महीने के हैं, वहीं एक अन्य बच्चा एक साल का है और पांचवां दो साल का है.

कुपोषण से निपटने के लिए मां और बच्चे दोनों को इलाज और बचाव संबंधी सेवाएं प्रदान करने के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत देश के प्रत्येक जिले में एनआरसी स्थापित किए गए थे.

एसएएम मामले देख रहे डॉक्टर दिप्रिंट को बताते हैं कि एनआरसी तक आने वाले हर पांच बच्चों की तुलना में तमाम ऐसे बच्चे होते हैं जो यहां तक नहीं आ पाते, क्योंकि उनके माता-पिता बहुत गरीब हैं और उनके पास कोई विकल्प नहीं होता है.

बहराइच जिला अस्पताल के बाल रोग विशेषज्ञ डॉ. एसके त्रिपाठी का कहना है कि ये सभी परिवार बेहद गरीब पृष्ठभूमि से आते हैं और अपने नवजात शिशुओं की पोषण संबंधी आवश्यकताओं के बारे में नहीं जानते हैं. वे कहते हैं, ‘उनमें से बहुतों को तो यह तक नहीं पता है कि नवजात बच्चे के लिए स्तनपान कितना महत्वपूर्ण है.’

वे कहते हैं और सबसे बुरी स्थिति तो यह होती है कि उनका परिवार हमेशा बड़ा होता हैं और कमाई की साधन बस पेट पालने लायक ही होता है. ज्यादातर मामलों में माता-पिता दोनों दिहाड़ी मजदूर हैं और कई अपना काम और घर छोड़कर एनआरसी आने के लिए तैयार नहीं होते हैं.

डॉ. त्रिपाठी ने कहा, ‘ऐसे में अगर आंगनबाडी द्वारा कुपोषित बच्चे को एनआरसी रेफर भी कर दिया जाता है तो परिजन वहां आने से कतराते हैं. केवल इसलिए नहीं कि माता-पिता यह सोचते हैं कि यदि वे यहां आए तो अपनी दिहाड़ी मजदूरी नहीं कर पाएंगे, बल्कि इसलिए भी कि मां को अपना परिवार छोड़कर इलाज की पूरी अवधि के दौरान एनआरसी में रहना होगा.’

बहराइच जिला अस्पताल स्थित एनआरसी, जिसे महर्षि बालार्क चिकित्सालय के नाम से भी जाना जाता है, में कुल 10 बेड हैं. वार्ड की एक नर्स ने बताया, ‘हमारे पास पूरे साल अधिकांश समय सभी बेड भरे रहते हैं, कई बार तो बेड ऑक्यूपेंसी 120 फीसदी तक पहुंच जाती है. लेकिन इस बार कोविड और बहुत ज्यादा ठंड पड़ने के कारण अधिकांश बेड खाली पड़े हैं.’

आईसीडीएस और पोषण योजनाओं के बावजूद कुपोषण की दर ज्यादा

इन जिलों में काम कर रहे स्थानीय एनजीओ के साथ-साथ विशेषज्ञ भी कहते हैं कि कुपोषित बच्चों की बड़ी संख्या उन कार्यक्रमों पर अमल में कहीं न कहीं कोई कमी रहने का संकेत देती है जो स्थिति सुधारने के लिए लागू किए गए थे.

इनमें एकीकृत बाल विकास सेवाएं (आईसीडीएस), जो 0-6 आयु वर्ग के बच्चों के साथ गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं को लक्षित करके लागू की गई थी और 5000 रुपये के नकद प्रोत्साहन वाली प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना आदि शामिल हैं. यह राशि परिवार के पहले शिशु को स्तनपान कराने वाली माताओं और गर्भवती महिलाओं के बैंक या डाकघर खाते में भेजी जाती है.

आईसीडीएस की शुरुआत 1975 में कुपोषण घटाने और बच्चों के स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार के लक्ष्य के साथ की गई थी. तबसे इसे कई बार पुनर्गठित किया जा चुका है, लेकिन वित्त पोषण के मुद्दों और जमीनी स्तर पर खराब प्रबंधन का नतीजा यह रहा कि इसका लाभ सही तरह से नहीं पहुंचाया जा सका.

आईसीडीएस के दिशानिर्देशों के मुताबिक, स्वास्थ्य, पोषण और प्रारंभिक शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए किसी गांव की पहली सीढ़ी आंगनवाड़ी केंद्र (एडब्ल्यूसी) को ही माना जाता है. उनके पास खेलने के लिए पर्याप्त जगह, रसोई घर, स्वच्छ पेयजल और बच्चों के अनुकूल शौचालय जैसी पर्याप्त बुनियादी सुविधाएं होनी चाहिए. लेकिन जमीनी स्तर पर कई गांवों में तस्वीर इससे एकदम अलग ही नजर आती है.

ऐसे कई उदाहरण हैं जहां आंगनबाड़ी केंद्रों के पास कोई नियत जगह—अपना या किराए का आवास—तक नहीं है जहां से उन्हें संचालित किया जा सके. बहराइच के मिहिनपुरवा प्रखंड के गुलालपुरवा गांव में आंगनबाड़ी केंद्र एक आंगनबाड़ी कार्यकर्ता विद्यावती के दो कमरों वाले घर के एक छोटे से कमरे में चलता है.

विद्यावती बताती हैं, ‘आंगनवाड़ी केंद्र किराए के मकान से चल रहा था. लेकिन प्रशासन से किराया नहीं मिलने के बाद हम इसे अपने घर से चलाने लगे. मैंने कई बार यह मुद्दा डीपीओ (जिला कार्यक्रम अधिकारी) के समक्ष उठाया लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ.’

आंगनवाड़ी केंद्र का इस्तेमाल विद्यावती के पति के सोने के कमरे के तौर पर भी होता है. विद्यावती के पति कांशीराम गौतम कहते हैं, ‘हमारे पास सिर्फ दो छोटे कमरे हैं और परिवार में चार लोग हैं, जिनमें मेरी दो बेटियां भी शामिल हैं. चारों के लिए एक कमरे में सोना मुश्किल है.’

कुछ यही हाल बहराइच के दुलारपुर गांव का है. केंद्र पंचायत भवन के एक कमरे से चलता है. कमरे में कुछ भी नहीं है—न वजन मापने की कोई मशीन और न प्री-स्कूल जैसी कोई सामग्री. गांव की आंगनवाड़ी कार्यकर्ता शरीफ जहां कहती हैं, ‘मैं इसे अपने घर में रखती हूं और जरूरत पड़ने पर यहां लाती हूं.’

इन केंद्रों पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता महिलाओं को परिवार नियोजन के बारे में सलाह देती हैं, गर्भवती महिलाओं और बच्चों को पोषण संबंधी पूरक सामग्री प्रदान करती हैं, बच्चों के स्वास्थ्य की जांच करती हैं और सूखे राशन का प्रबंधन संभालती हैं.

लेकिन इसमें कुछ न कुछ छूट जाता है.

कोविड महामारी के दौरान जब केंद्र बंद थे तब आंगनबाड़ी केंद्रों को 0-6 आयु वर्ग के बच्चों को सूखा राशन उपलब्ध कराना था. लेकिन न जाने कितने ही बच्चों को सूखे राशन के पैकेट नहीं मिलने की शिकायतें आईं, और जिन्हें मिले भी, उन्हें काफी देरी से मिले. और, यह भी बताया गया कि कोई आंगनबाड़ी कार्यकर्ता गर्भवती या स्तनपान कराने वाली माताओं के स्वास्थ्य के बारे में जानकारी लेने नहीं आई.

यह भी पढ़ें : कुपोषण के लिए चिंतित भारत सरकार ने बिहार का पोषण बजट लगातार कम किया- आंकड़े

‘हमें बलि का बकरा बनाया जाता है’

आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का कहना है कि सीमित संसाधनों और कम वेतन के बावजूद उन्हें सरकार के साथ-साथ लाभार्थियों की तरफ से भी आलोचना का शिकार बनना पड़ता है.

शरीफ जहां का कहना है, ‘हमें जो भी सूखा राशन मिलता है, हम उसे बांट देते हैं. लेकिन आपूर्ति में देरी हो रही है, तो हम क्या करें? महामारी के दौरान कई बार उन्हें पहुंचाने में देरी होती थी.’

बहराइच के निधि पुरवा ग्राम पंचायत की एक आंगनवाड़ी कार्यकर्ता मंजू सिंह कहती हैं कि वे उन फ्रंटलाइन वर्कर्स में शामिल रही हैं जो महामारी के पीक पर होने के दौरान भी हर दिन अपने घर से बाहर निकलते थे.

वह बताती हैं, ‘हम अपने यहां पंजीकृत हर एक बच्चे का पूरा ख्याल रखते हैं. प्रत्येक आंगनवाड़ी के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र बहुत बड़े हैं, लेकिन हम बच्चों के घर जाकर सूखा राशन पहुंचाते थे जब उनके परिवार से इन्हें लेने के लिए कोई नहीं आ रहा था. इसके बावजूद हमें बलि का बकरा बनाया जाता है. हमें हर महीने औसतन 5,500 रुपये वेतन मिलता है. क्या आपको लगता है कि आज के समय में इतने पैसों से अपने परिवार का भरण-पोषण करना मुमकिन है? कोई इन मुद्दों पर बात नहीं करता.’

यह पूछे जाने पर कि वह कितनी बार विवाहित महिलाओं को परिवार नियोजन के बारे में सलाह देती हैं, शरीफ जहां का कहना था, ‘ऐसा नहीं है कि हम उन्हें बताते नहीं हैं…यह हमारा काम है. लेकिन जब वे नहीं मानने तो मैं क्या करूं? वे गरीब परिवारों से आते हैं, और अधिक बच्चों को परिवार की आय बढ़ाने का साधन और कमाने वाले सदस्यों की संख्या बढ़ने के तौर पर देखते हैं.’

बहरहाल, जिला प्रशासन अधिकारी योजनाओं के लाभ पहुंचाने में किसी भी तरह की खामी से इनकार करते हैं. बहराइच के जिला मजिस्ट्रेट दिनेश चंद्रा ने दिप्रिंट को बताया कि राशन आपूर्ति में कोई देरी नहीं होती है, चाहे वह सार्वजनिक वितरण प्रणाली (सब्सिडी वाला राशन) हो या फिर आईसीडीएस. उन्होंने कहा, ‘हमारे पास एक बेहद सुव्यवस्थित प्रणाली है और यह सुनिश्चित किया गया है कि महामारी के दौरान भी गरीबों को बिना किसी बाधा इसकी आपूर्ति होती रहे.’

बाबासाहेब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी, लखनऊ के सामाजिक विज्ञान विभाग के डीन प्रो. विभूति मलिक कहते हैं कि इस क्षेत्र के पिछड़े रहने की एक वजह लोगों का ‘कमचलाऊ’ वाला रवैया भी है.

योजनाओं पर पूरी तरह अमल न होने और उनका लाभ लोगों तक पहुंचने में रह जाने वाली खामियों को लेकर राजनेताओं या प्रशासन की कोई सार्वजनिक जवाबदेही नहीं है.

उन्होंने कहा, ‘उदाहरण के तौर पर 1975 से चल रही आईसीडीएस जैसी विशिष्ट योजनाओं के बावजूद कुपोषण दर उच्च बनी हुई है. कोई इसका कारण क्यों नहीं पूछता? आईसीडीएस लागू करने के लाभ क्यों नहीं दिख रहे हैं? इसमें खामियां हैं. आंगनबाड़ी केंद्र तो हैं, लेकिन ठीक से काम नहीं कर रहे हैं.’

यह भी पढ़ें : भारत में 33 लाख से अधिक बच्चे कुपोषित, इनमें से 17.7 लाख अत्यंत कुपोषित: सरकारी आंकड़े

(इस खबर को अंग्रेजी में पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें)