नई दिल्ली: ‘राष्ट्रपति ने आपातकाल की घोषणा कर दी है. इसे लेकर घबराने की कोई जरूरत नहीं है.’

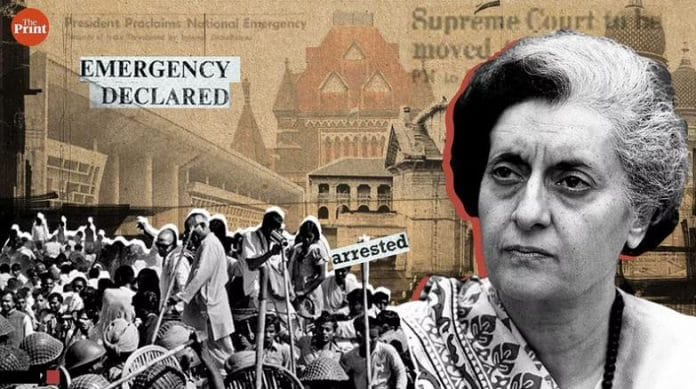

वह 1975 का साल था और पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की तरफ से ऑल इंडिया रेडियो पर की गई यह घोषणा भारतीय इतिहास में 21 महीने की उस अवधि की शुरुआत थी जिसे अक्सर देश के ‘काले दौर’, इसके ‘सबसे काले युग’ के तौर पर चिह्नित किया जाता है.

यह घोषणा 25 जून की देर रात तत्कालीन राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद द्वारा इंदिरा गांधी की सलाह पर आदेश पर हस्ताक्षर किए जाने के कुछ ही घंटों बाद की गई थी.

आदेश पारित होने के कुछ ही समय बाद राजनीतिक प्रतिद्वंद्वियों, एक्टिविस्ट और तमाम असंतुष्टों को जेल में डाल दिया गया. हालांकि, उस समय के कुछ व्यक्तिगत अनुभवों के हवाले से पता चलता है कि कैसे ‘अदालत एकमात्र ऐसा क्षेत्र था जो देश के बाकी हिस्सों में फैल रहे भय के माहौल की चपेट में नहीं आया था.’

आपातकाल के पीछे कारण बना था इलाहाबाद हाई कोर्ट का एक फैसला और उसे लागू करने पर पूर्ण रोक से इनकार करने वाला सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश.

1975 से 1977 के बीच 21 महीने की इस अवधि को वकील संघों की हड़तालें, विभिन्न हाई कोर्ट की तरफ से सरकार विरोधी फैसले, जजों के ट्रांसफर, पदावनति, तोड़फोड़ की कार्रवाई और अधिकारों पर इतने गंभीर दखल के तौर पर देखा गया कि न्यायाधीशों के नाम ही अमर हो गए और आज भी इसे न्यायपालिका की स्वतंत्रता पर कार्यपालिका के दखल के खतरों के उदाहरण के तौर पर रेखांकित किया जाता है.

उस समय न्यायपालिका कैसे अवहेलना पर उतर आई थी, इस पर टिप्पणी करते हुए वरिष्ठ अधिवक्ता दुष्यंत दवे ने दिप्रिंट से कहा, ‘न्यायाधीशों के लिए श्रीमती गांधी या नरेंद्र मोदी जैसे नेताओं की अगुवाई वाली शक्तिशाली कार्यपालिका के सामने खड़ा होना आसान नहीं है. वे हमेशा बेहद शक्तिशाली होते हैं और समाज का हर वर्ग उनसे थोड़ा डरता है.’

उन्होंने कहा, ‘और न्यायपालिका कोई अपवाद नहीं है, क्योंकि इसमें ऐसे न्यायाधीश हो सकते हैं जो ऐसे शक्तिशाली राजनेताओं के साथ टकराव का रास्ता न अपनाना चाहते हों. बेशक, हमने यह भी देखा है कि आपातकाल के दौरान अलग रास्ता अपनाने के नतीजे बहुत गंभीर रहे हैं.’

इस पर चर्चा करते हुए कि क्या नागरिक स्वतंत्रता के लिए न्यायपालिका उतनी ही सक्रियता से खड़ी है जितनी उस समय थी, सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश जस्टिस एम.बी. लोकुर ने उन नतीजों के बारे में बताया जो न्यायाधीशों को भुगतने पड़ते हैं.

जस्टिस लोकुर ने दिप्रिंट को बताया, ‘बिल्कुल नहीं! जो अड़ते हैं उनका ट्रांसफर हो जाता है. कर्नाटक हाई कोर्ट के एक मौजूदा जज की तरफ से लगाए गए आरोपों को देखें. यह कितनी बुरी स्थिति हो सकती है? दूसरों को और भी तरीकों से दंडित किया जाता है.’

वह कर्नाटक हाई कोर्ट के एक न्यायाधीश की तरफ से लगाए गए आरोपों का जिक्र कर रहे थे जिन्होंने इसी महीने कहा था कि उन्हें परोक्ष रूप से ट्रांसफर की धमकी मिली थी.

पहला झटका

12 जून 1975 को इलाहाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस जगमोहन लाल सिन्हा ने प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को दो भ्रष्ट आचरणों का दोषी ठहराया और 1971 में लोकसभा के लिए उनके निर्वाचन को ‘अवैध’ घोषित कर दिया.

वरिष्ठ अधिवक्ता और पूर्व कानून मंत्री शांति भूषण के मुताबिक, जब जस्टिस सिन्हा मामले में दलीलें सुन रहे थे, तब इलाहाबाद हाई कोर्ट के तत्कालीन चीफ जस्टिस डी.एस. माथुर अपनी पत्नी के साथ जस्टिस सिन्हा से मिलने पहुंचे. जस्टिस माथुर इंदिरा गांधी के निजी चिकित्सक से जुड़े थे.

इसके बाद उन्होंने कथित तौर पर जस्टिस सिन्हा को ‘कुछ इस तरह का संकेत’ दिया कि सुप्रीम कोर्ट में पदोन्नति के लिए उनके नाम पर विचार किया गया था और जैसे ही वह गांधी के मामले में फैसला सुनाएंगे, उन्हें नियुक्ति मिल जाएगी.

भूषण के मुताबिक, हालांकि, जस्टिस सिन्हा ने ‘एक चुप्पी साधे रखी’ और इंदिरा गांधी के चुनाव को अवैध करार देने वाला फैसला सुनाया.

शांति भूषण उस समय राज नारायण का प्रतिनिधित्व कर रहे थे, जिन्होंने इंदिरा गांधी के निर्वाचन को हाई कोर्ट में चुनौती दी थी, और गांधी की तरफ से दलीलें जाने-माने अधिवक्ता नानी पालकीवाला दे रहे थे.

इंदिरा गांधी जब मुकदमा हार गईं तो ‘ज्योतिष के लिहाज से शुभ मुहूर्त’ देख सुप्रीम कोर्ट में एक अपील दायर की गई.

अपील अवकाशकालीन न्यायाधीश जस्टिस कृष्ण अय्यर के समक्ष रखी गई, जिन्होंने 24 जून 1975 को हाई कोर्ट के फैसले पर पूर्ण रोक लगाने से इनकार कर दिया. उन्होंने केवल सशर्त स्टे जारी किया, जिसमें कहा गया था कि इंदिरा गांधी एक सदस्य के नाते संसदीय कार्यवाही में न तो हिस्सा ले सकती हैं और न ही वोट दे सकती है. लेकिन सीट बचाने के लिए उपस्थिति रजिस्टर पर हस्ताक्षर कर सकती हैं.

शीर्ष कोर्ट ने कहा कि वह प्रधानमंत्री के तौर पर कार्यवाही में शामिल हो सकती है, लेकिन उन्हें वोट देने का अधिकार नहीं होगा और वह पीएम पद पर बनी रह सकती हैं.

इसके एक दिन बाद ही आपातकाल घोषित कर दिया गया था.

आपातकाल की घोषणा के बाद इंदिरा गांधी को कानूनी समुदाय की तरफ से पहला झटका उनके अपने करीबियों की तरफ से मिला. उनके अपने वकील पालकीवाला ने इंदिरा गांधी की चुनाव संबंधी याचिका पर आगे सुप्रीम कोर्ट में पेश होने से साफ इनकार कर दिया.

वहीं, तत्कालीन अतिरिक्त महाधिवक्ता (एएसजी) फली एस. नरीमन, जिन्होंने गांधी की अपील का आधार तैयार किया था, ने आपातकाल लागू होने के दो दिन बाद एक लाइन के त्यागपत्र के साथ अपने पद से इस्तीफा दे दिया.

यह भी पढ़ें: ऋषि सुनक से प्रीति पटेल तक PM पद की रेस ब्रिटिश लोकतंत्र की मजबूती दिखाती है, भारत उसके करीब भी नहीं

‘उच्च न्यायालयों को बंद करो’

कानूनी समुदाय की तरफ से विरोध की यह आग फिर कोर्ट रूम के अंदर और बाहर भी फैल गई.

पत्रकार कूमी कपूर की किताब, द इमरजेंसी: ए पर्सनल हिस्ट्री के मुताबिक, कलकत्ता बार एसोसिएशन को छोड़ देशभर के सभी बार एसोसिएशन ने आपातकाल की आलोचना वाले बयान जारी किए.

अक्टूबर 1975 में एक ‘अखिल भारतीय नागरिक स्वतंत्रता सम्मेलन’ के दौरान प्रस्ताव पारित कर आपातकाल के दौरान मनमाने ढंग से की गई गिरफ्तारियों और सेंसरशिप की निंदा की गई, और बंदियों की रिहाई और नागरिक स्वतंत्रता की बहाली की मांग की गई.

सम्मेलन की अध्यक्षता एक पूर्व सीजेआई जस्टिस जे.सी. शाह ने की थी और इसमें बड़ी संख्या में वकील शामिल हुए.

इसके बाद जब बंबई हाई कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस एन.पी. नथवानी ने अक्टूबर 1975 में ही ‘नागरिक स्वतंत्रता और संविधान के तहत कानून के शासन’ पर चर्चा के लिए बॉम्बे में इसी तरह के एक सम्मेलन के आयोजन का फैसला किया, तो पुलिस आयुक्त ने अनुमति देने से इनकार कर दिया.

राज्य सरकार ने एक कदम और आगे बढ़कर ऐसी किसी भी सार्वजनिक सभा पर प्रतिबंध लगा दिया जिसमें आपातकाल पर चर्चा की जा सकती हो या फिर इसका उल्लेख भी किया जा सकता हो.

नथवानी ये मामला बॉम्बे हाईकोर्ट ले गए जहां पालकीवाला के नेतृत्व में 157 वकील याचिकाकर्ताओं की तरफ से पेश हुए और प्रतिबंध हटा दिया गया. हालांकि, इसके तुरंत बाद सुप्रीम कोर्ट ने आदेश और फैसले पर रोक लगा दी थी.

उन महीनों के दौरान पी.एन. लेखी और एम. रामा जोइस समेत तमाम वकीलों को भी गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया. जाने-माने न्यायविद ए.जी. नूरानी के ‘द ज्यूडिशियरी एंड बार इन इंडिया ड्यूरिंग द इमर्जेंसी’ शीर्षक वाले एक पेपर के मुताबिक, मार्च 1976 में दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहे वकीलों के 200 चैंबर बिना किसी नोटिस के ध्वस्त कर दिए गए और 43 वकीलों को जेल भेज दिया गया.

सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की आम सभा ने 30 मार्च 1976 को आयोजित एक आपातकालीन बैठक में इस तोड़फोड़ की निंदा की, और वकीलों की रिहाई और उनके चैंबर बहाल करने की मांग की.

उस समय सत्ता के गलियारों में यह बात सबको अच्छी तरह पता थी कि देश के वकील और अदालतें, खासकर हाई कोर्ट, किस तरह के खतरों का सामना कर रहे हैं.

आपातकाल की घोषणा के बाद पश्चिम बंगाल के तत्कालीन मुख्यमंत्री सिद्धार्थ शंकर रे और शक्तिशाली गृह राज्य मंत्री ओम मेहता दोनों ने कथित तौर पर संजय गांधी की ‘उच्च न्यायालयों को बंद करने’ की योजना पर बात की थी और अखबारों के दफ्तरों की बिजली काट दी गई थी. हालांकि, उच्च न्यायालयों को बिजली के ब्लैक आउट से बाहर रखा गया था.

और फिर बारी आई ऐसे फैसलों की जो उच्च न्यायालयों ने सरकार के खिलाफ सुनाए और सरकार ने ऐसे न्यायाधीशों को इसका जवाब उनकी सहमति के बिना ट्रांसफर करके दिया.

नौ हाई कोर्ट आगे आए

जब आपातकाल घोषित किया गया था, तब संविधान के अनुच्छेद 359 ने सरकार को आपातकाल के दौरान तमाम मौलिक अधिकारों को लागू कराने के लिए अदालतों का दरवाजा खटखटाने के अधिकार को निलंबित करने की अनुमति दी थी.

इसी के मद्देनजर आपातकाल के दो दिन बाद 27 जून 1975 को राष्ट्रपति ने एक और आदेश जारी किया, जिसमें नागरिकों के अनुच्छेद 21 (जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार), अनुच्छेद 14 ( कानूनी तौर पर समानता) और अनुच्छेद 22 (गिरफ्तारी और नजरबंदी के खिलाफ संरक्षण) के तहत मिले मौलिक अधिकारों के संरक्षण के लिए कोर्ट जाने पर रोक लगा दी गई.

इसका सीधा मतलब यह था कि इस आदेश ने अवैध गिरफ्तारी और नजरबंदी को चुनौती देने के लिए नागरिकों के अदालतों की तरफ रुख करने का रास्ता बंद कर दिया था.

उस समय सरकार ने मुख्य तौर पर भारतीय रक्षा अधिनियम, 1971 और आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था अधिनियम (मीसा) को अपना हथियार बनाया था. इन कानूनों ने सरकार को सार्वजनिक बैठकों पर प्रतिबंध लगाने और प्रेस सेंसरशिप लगाने का अधिकार दिया. मीसा ने इसे कार्यकारी आदेशों के माध्यम से बिना मुकदमे लोगों को हिरासत में लेने में सक्षम बनाया.

उस समय कई बंदियों ने बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिकाओं के साथ अदालतों का रुख किया. कम से कम नौ उच्च न्यायालयों—इलाहाबाद, आंध्र प्रदेश, बॉम्बे, दिल्ली, कर्नाटक, मद्रास, मध्य प्रदेश, पंजाब एवं हरियाणा और राजस्थान—ने नागरिकों के पक्ष में फैसला सुनाया और उन्हें गिरफ्तारी और नजरबंदी को चुनौती देने वाली बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दायर करने की अनुमति दी.

ट्रांसफर और पदावनति

हालांकि, इन आदेशों को पारित करने वाले हाई कोर्ट के कई न्यायाधीशों को बदले की कार्रवाई का सामना करना पड़ा.

उदाहरण के तौर पर, दिल्ली हाई कोर्ट के जस्टिस एस. रंगराजन और जस्टिस आर. अग्रवाल की पीठ 28 अप्रैल 1976 को द इंडियन एक्सप्रेस के पत्रकार कुलदीप नैयर के बचाव में आगे आई और मीसा के तहत उनकी गिरफ्तारी को रद्द कर दिया.

जस्टिस अग्रवाल, जो उस समय एक अतिरिक्त न्यायाधीश थे, की हाई कोर्ट में स्थायी जज के पद पर नियुक्ति को मंजूरी नहीं दी गई, जबकि हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने उनके नाम की सिफारिश करते हुए उन्हें ‘हाई कोर्ट की संपत्ति’ बताया था.

यद्यपि उन्होंने लगभग चार वर्षों तक हाई कोर्ट में अतिरिक्त न्यायाधीश के तौर पर काम किया था, लेकिन गांधी ने सिफारिश स्वीकार करने से इनकार कर दिया. उन्हें फिर से सत्र न्यायाधीश के पद पर काम करना पड़ा.

आपातकाल के दौरान अवैध गतिविधियों की जांच के लिए 1977 में जनता पार्टी सरकार की तरफ से नियुक्त शाह आयोग ने जस्टिस अग्रवाल के मामले पर विचार किया और इसे ‘अधिकारों और सत्ता के दुरुपयोग का मामला’ करार दिया.

बेंच के दूसरे जज जस्टिस रंगराजन का ट्रांसफर गुवाहाटी हाई कोर्ट में कर दिया गया.

बांबे हाई कोर्ट के एक अन्य अतिरिक्त न्यायाधीश जस्टिस यू.आर. ललित, जिन्होंने भी कुछ बंदियों की रिहाई का आदेश दिया था, के मामले में तो हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, सीजेआई और कानून मंत्री एचआर गोखले की सिफारिशों के बावजूद स्थायी न्यायाधीश के पद पर उनकी नियुक्ति को मंजूरी नहीं दी गई.

यह तब हुआ जब इंदिरा गांधी ने व्यक्तिगत तौर पर एक लाइन का नोट लिखा कि ‘मैं उन्हें एक और कार्यकाल देने का अनुमोदन नहीं करती हूं.’

बंदी प्रत्यक्षीकरण मामलों में आदेश पारित करने वाले अन्य न्यायाधीशों का भी यही हश्र हुआ. उदाहरण के तौर पर जस्टिस डी.एम. चंद्रशेखर और जस्टिस एम. सदानंद स्वामी के मामले सामने हैं, जिन्होंने आपातकाल के दौरान कई राजनेताओं की हिरासत को खारिज कर दिया था जिसमें भाजपा नेता अटल बिहारी वाजपेयी और एल.के. आडवाणी भी शामिल थे.

जस्टिस स्वामी का तबादला गुवाहाटी हाई कोर्ट और बेंच की अध्यक्षता करने वाले जस्टिस डी.एम. चंद्रशेखर तबादला इलाहाबाद हाई कोर्ट में कर दिया गया था.

तत्कालीन कानून मंत्री शांति भूषण के मुताबिक, आपातकाल के दौरान 21 न्यायाधीशों को उनकी सहमति के बिना ट्रांसफर किया गया था.

आपातकाल खत्म होने के कुछ दिनों बाद 5 अप्रैल 1977 को शांति भूषण ने लोकसभा को इन न्यायाधीशों की एक सूची दी और कहा कि उनकी सहमति प्राप्त करने के बाद उन्हें उनके मूल स्थान पर वापस ट्रांसफर कर दिया जाए.

‘सुप्रीम कोर्ट में झुक जाने वाले न्यायाधीशों की भरमार’

हालांकि, जब तमाम हाई कोर्ट निडर होकर अधिकारों और नागरिक स्वतंत्रता के पक्ष में फैसले सुना रहे थे, तब एडीएम जबलपुर मामले में शीर्ष कोर्ट के एक फैसले से संविधान को एक बड़ा झटका लगा.

बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिकाओं की अनुमति देने वाले उच्च न्यायालयों के निर्णयों को चुनौती देने वाली अपीलों पर सुप्रीम कोर्ट की पांच-न्यायाधीशों की पीठ ने सरकार के पक्ष में फैसला सुनाया.

पीठ ने बहुमत से सुनाए फैसले में कहा कि कोई भी अदालत से कोई राहत नहीं मांग सकता क्योंकि व्यक्तिगत स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार को निलंबित कर दिया गया है—भले ही नजरबंदी का आदेश अनधिकृत या दुर्भावनापूर्ण हो या किसी व्यक्ति को गलत तरीके से हिरासत में ले लिया गया हो.

इस केस की सुनवाई देश के चीफ जस्टिस ए.एन. रे, और जस्टिस एच.आर. खन्ना, एम.एच. बेग, वाई.वी. चंद्रचूड़ और पी.एन. भगवती की पीठ ने दिसंबर 1975 से फरवरी 1976 के बीच 37 कार्य दिवसों तक की थी.

हालांकि, जस्टिस खन्ना बहुमत के फैसले से असहमत थे जिसकी कीमत उन्हें चीफ जस्टिस पद से वंचित रहकर चुकानी पड़ी. सुप्रीम कोर्ट के सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश होने के बावजूद 1977 में उन्हें दरकिनार करके जस्टिस बेग को चीफ जस्टिस बना दिया गया. जस्टिस खन्ना ने उसी दिन इस्तीफा दे दिया था.

इस फैसले से पहले, 25 जनवरी 1976 को केरल में पालघाट लॉयर्स कांफ्रेंस में अपने संबोधन के बाद अधिवक्ता राम जेठमलानी, जो उस समय बार काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष थे, के खिलाफ मीसा के तहत गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया था. सम्मेलन में उन्होंने इंदिरा गांधी और संजय गांधी के खिलाफ एक अभियान शुरू किया था.

यद्यपि पालकीवाला और सोली सोराबजी के नेतृत्व में लगभग 300 वकील गिरफ्तारी वारंट पर रोक लगवाने में कामयाब रहे, लेकिन जेठमलानी ने 28 अप्रैल 1976 को एडीएम जबलपुर फैसले के एक दिन बाद भारत छोड़ दिया. उन्होंने कनाडा के लिए एक फ्लाइट पकड़ी और अमेरिका में राजनीतिक शरण पाने में सफल रहे. इस तरह वह आपातकाल के कारण शरण लेने वाले पहले व्यक्ति बन गए.

आपातकाल के बाद कानूनी पेशे को उस समय ‘सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन’ करने वाले क्षेत्र के तौर पर स्वीकारा गया. जयप्रकाश नारायण ने आपातकाल के दौरान सुप्रीम कोर्ट और देश के उच्च न्यायालयों की तरफ से अपनाए गए नजरिये के अंतर पर भी प्रकाश डाला.

उन्हें यह कहते उद्धृत किया गया, ‘संकट के समय में उच्च न्यायालयों ने बेबाक रवैये का परिचय दिया है.’

उन्होंने कहा था, ‘लेकिन सुप्रीम कोर्ट का रिकॉर्ड दुर्भाग्यवश बहुत निराशाजनक रहा, खासकर इस वजह से भी क्योंकि श्रीमती गांधी ने इसे कुछ को छोड़कर ज्यादातर दब्बू और झुक जाने वाले न्यायाधीशों से भर दिया है.’

दिल्ली हाई कोर्ट के एक अन्य पूर्व न्यायाधीश जस्टिस राजिन्दर सच्चर, जो आपातकाल के दौरान ट्रांसफर किए गए न्यायाधीशों में से एक थे, ने बाद में कहा था कि यदि केवल सुप्रीम कोर्ट ने नौ उच्च न्यायालयों के समान रुख अपनाया होता, तो ‘आपातकाल तुरंत ध्वस्त हो जाता.’

जस्टिस खन्ना की असहमति ने दुनियाभर का ध्यान आकृष्ट किया. 30 अप्रैल 1976 को द न्यूयॉर्क टाइम्स में प्रकाशित एक लेख में कहा गया था, ‘यदि भारत कभी स्वतंत्रता और लोकतंत्र की ओर लौटा, जो स्वतंत्र राष्ट्र के तौर पर अपने पहले अठारह सालों में गौरव की मिसाल रहा है, तो कोई निश्चित तौर पर कोई न कोई सुप्रीम कोर्ट के जज एच.आर. खन्ना का एक स्मारक बनवाएगा.’

‘नागरिक स्वतंत्रता को दरकिनार किया’

आपातकाल से लेकर मौजूदा समय तक न्यायपालिका की तुलना करते हुए दवे ने दिप्रिंट को बताया, ‘आज की तरह ही आपातकाल के दौरान भी न्यायपालिका मिश्रित रुख वाली थी.’

उन्होंने कहा, ‘कुछ वकील और न्यायाधीश ऐसे थे जो बहुत साहसी थे…लेकिन कुछ वहां थे तो लेकिन उनमें बहुत साहस नहीं था…आज भी, मुझे यकीन है कि कुछ महान, साहसी न्यायाधीश हैं. ऐसे जज हैं जो एकदम स्वतंत्र होकर काम करते हैं. वे समाज के कुछ वर्गों के साथ अन्याय को देखते हैं और नागरिकों के मौलिक अधिकारों के लिए खड़े होते हैं.’

उन्होंने आगे कहा कि हालांकि, ‘बार उतना मजबूत नहीं है जितना होना चाहिए.’

उन्होंने कहा, ‘यह एक ऐसी चीज है जिस पर हमें वकीलों के तौर पर आत्मनिरीक्षण करना चाहिए.’

न्यायपालिका की स्थिति पर बात करते हुए दवे ने कुछ तबादलों से जुड़े विवादों का जिक्र भी किया.

उन्होंने कहा, ‘आज हम आपातकाल के दौर में नहीं है और ये कार्यपालिका से जुड़े निर्णय नहीं थे, लेकिन कॉलेजियम ने उन्हें दंडित किया, और मुझे यकीन है कि ऐसा कार्यपालिका के सुझाव पर किया गया.’

उन्होंने कहा, ‘बेहद अफसोस की बात है कि सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठतम न्यायाधीशों का कॉलेजियम उन्हें स्थानांतरित करने के लिए कार्यपालिका के दबाव के आगे झुक जाता है.’

जस्टिस लोकुर ने भी कहा कि नागरिक और व्यक्तिगत स्वतंत्रता को मिलने वाला महत्व ‘पिछले कुछ सालों में काफी घटा है.’

न्यायापालिका की तरफ से नागरिक स्वतंत्रता पर जोर देने की वकालत करते रहे वरिष्ठ अधिवक्ता के.टी.एस. तुलसी ने भी इस राय से सहमति जताई.

उन्होंने कहा, ‘एक समय था जब नागरिक स्वतंत्रता और व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर काफी जोर दिया जाता था.

उन्होंने कहा, ‘इन्हें संविधान का मूल आधार माना गया है. और फिर भी पिछले 25-30 वर्षों में नागरिक स्वतंत्रता की रक्षा की अनदेखी की जा रही है.’

उन्होंने कहा, ‘लेकिन मुझे व्यक्तिगत तौर पर लगता है कि भारतीय न्यायपालिका ने व्यक्तियों के अधिकारों और समाज के अधिकारों के बीच एक संतुलन स्थापित किया है.’

दवे ने न्यायपालिका के ‘नागरिकों के अधिकारों की रक्षा के प्रति कहीं अधिक सतर्क’ होने की आवश्यकता पर बल दिया.

उन्होंने कहा, ‘मैं यह नहीं कहूंगा कि सब कुछ खत्म हो गया है, हमारी अदालतों में अभी भी उत्कृष्ट न्यायाधीश हैं, लेकिन ऐसे भी मुद्दे सामने हैं जिनमें कई न्यायाधीश देश को निराश किया…यह सब व्यक्तियों पर निर्भर करता है. मुझे नहीं लगता कि एक संस्था के तौर पर न्यायपालिका या वकीलों की निंदा की जा सकती है.’

उन्होंने आगे कहा, ‘मुझे लगता है कि न्यायाधीशों को कानून का बहुत सख्ती से पालन करना चाहिए. उन्हें इसका उल्लंघन करने वालों के प्रति बेहद सख्त होना चाहिए लेकिन साथ ही निर्दोष नागरिकों, पत्रकारों और अल्पसंख्यक समुदाय के सदस्यों को सत्तासीन पार्टी का कोपभाजन बनने से हमेशा बचाना चाहिए और उन्हें मुक्त करना चाहिए.

(इस खबर को अंग्रेजी में पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें)

यह भी पढ़ें : फौजी मामलों में भी किस तरह राजनीतिक दखल दिया जा रहा है यह CDS की नियुक्ति में देरी से जाहिर है