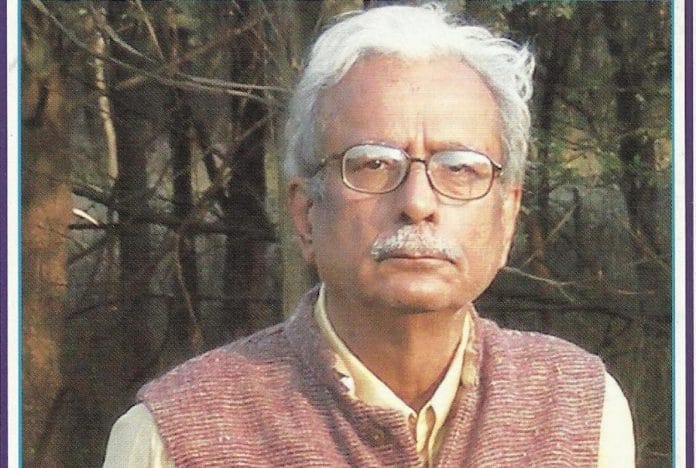

जनजीवन को कविताओं में उकेरने वाले कवि विनोद कुमार शुक्ल प्रेम और प्रकृति के कवि हैं. वे सीधे सरल शब्दों में जादुई बातें कहने के ऐसे माहिर हैं, जो नदी, पहाड़, घाटी से लेकर ‘सबसे गरीब आदमी’ को अपनी कविता में समेट लेते हैं. उनके बारे में कहा जाता है कि वे शिल्प सजग कवि हैं, जो बेहद महीन कातते हैं. उनकी काव्य भाषा, शिल्प और कहन के दीवाने लोग उन्हें शब्दों का जादूगर मानते हैं.

विनोद कुमार शुक्ल बेआवाज हाशिये को आवाज देकर भी आक्रोश, क्रोध और उद्वेलना के कवि नहीं हैं, बल्कि जब वे हाशिये के समाज पर कविता कह रहे होते हैं तो उस समाज के संघर्ष को भी एक संगीतमय शांति के साथ पेश करते हैं.

सबसे गरीब आदमी की

सबसे कठिन बीमारी के लिए

सबसे बड़ा विशेषज्ञ डॉक्टर आए

जिसकी सबसे ज्यादा फीस हो

सबसे बड़ा विशेषज्ञ डॉक्टर

उस गरीब की झोपड़ी में आकर

झाड़ू लगा दे

जिससे कुछ गंदगी दूर हो

सामने की बदबूदार नाली को

साफ कर दे

जिससे बदबू कुछ कम हो

उस गरीब बीमार के घड़े में

शुद्ध जल दूर म्यूनिसिपल की

नल से भर कर लाए.

बीमार के चीथड़ों को

पास के हरे गंदे पानी के डबरे

से न धोए

बीमार को सरकारी अस्पताल

जाने की सलाह न दे

कृतज्ञ होकर

सबसे बड़ा डॉक्टर, सबसे गरीब आदमी का इलाज करे

और फीस मांगने से डरे.

सबसे गरीब बीमार आदमी के लिए

सबसे सस्ता डॉक्टर भी

बहुत महंगा है.

अपने एक इंटरव्यू में विनोद कुमार शुक्ल ने कहा था, ‘जीवन को ईमानदार और कामकाजी होना चाहिए. अपनी जरूरत को इस तरह कम करे कि वातावरण से बाजार को कम किया जा सके, साथ ही साथ बाजार की सोच को भी. प्रकृति को जस का तस छोड़ देना चाहिए. प्रकृति को नष्ट करने का समय तत्काल समाप्त होना चाहिए और उसे जितना प्राकृतिक बनाया जा सके, बनाया जाना चाहिए. विकास की जो अवधारणा है, उसमें मनुष्य की प्रजाति का नष्ट होना अंतिम परिणाम है. एक पत्थर का टुकड़ा भी नष्ट न हो. घास का तिनका भी. हरी घास की पत्ती भी. इसी से मनुष्य का जीवन और समाज बेहतर होगा.’ उनकी यह इच्छा उनकी कविताओं में स्पष्ट होती है.

जितने सभ्य होते हैं

उतने अस्वाभाविक.

आदिवासी, जो स्वाभाविक हैं

उन्हें हमारी तरह सभ्य होना है

हमारी तरह अस्वाभाविक.

जंगल का चंद्रमा

असभ्य चंद्रमा है

इस बार पूर्णिमा के उजाले में

आदिवासी खुले में इकट्ठे होने से

डरे हुए हैं

और पेड़ों के अंधेरे में दुबके

विलाप कर रहे हैं

क्योंकि एक हत्यारा शहर

बिजली की रोशनी से

जगमगाता हुआ

सभ्यता के मंच पर बसा हुआ है.

विनोद कुमार शुक्ल यह स्पष्ट शब्दों में खुलकर स्वीकार करते हैं कि ‘मैं हर उस व्यक्ति के साथ हूं, जो हाशिये पर है और जिंदगी के सबसे निचले पायदानों पर धकेल दिया गया है. जो सभी बुनियादी सुखों और अधिकारों से वंचित है. वे जीवन और उसके पीछे छुपी हुई संवेदना के कवि हैं, जो ‘अपनी बसावट में आस्तिक’ हैं. उनकी यह संवेदना और यह पक्ष उनकी कविताओं में मुखर होता है:

जो मेरे घर कभी नहीं आएंगे

मैं उनसे मिलने

उनके पास चला जाऊंगा.

एक उफनती नदी कभी नहीं आएगी मेरे घर

नदी जैसे लोगों से मिलने

नदी किनारे जाऊंगा

कुछ तैरूंगा और डूब जाऊंगा

पहाड़, टीले, चट्टानें, तालाब

असंख्य पेड़ खेत

कभी नहीं आयेंगे मेरे घर

खेत खलिहानों जैसे लोगों से मिलने

गांव-गांव, जंगल-गलियां जाऊंगा.

जो लगातार काम से लगे हैं

मैं फुरसत से नहीं

उनसे एक जरूरी काम की तरह

मिलता रहूंगा.

इसे मैं अकेली आखिरी इच्छा की तरह

सबसे पहली इच्छा रखना चाहूंगा.

जब राजनीति जनता को बाजारमय बना देना चाहती है, विनोद कुमार शुक्ल बाढ़ में जलमग्न बस्ती के डूबते घरों में झांकते हैं कि कैसे ‘एक पड़ोसी बहुत दूर से/ सबको उबारने/ एक डोंगी लेकर चल पड़ा है’ और कैसे ‘घर में दुख की बाढ़ आती है’.

जब बाढ़ आती है

तो टीले पर बसा घर भी

डूब जाने को होता है

पास, पड़ोस भी रह रहा है

मैं घर को इस समय धाम कहता हूं

और ईश्वर की प्रार्थना में नहीं

एक पड़ोसी की प्रार्थना में

अपनी बसावट में आस्तिक हो रहा हूं

कि किसी अंतिम पड़ोस से

एक पड़ोसी बहुत दूर से

सबको उबारने

एक डोंगी लेकर चल पड़ा है

घर के ऊपर चढ़ाई पर

मंदिर की तरह एक और पड़ोसी का घर है

घर में दुख की बाढ़ आती है.

वरिष्ठ आलोचक ओम निश्चल विनोद कुमार शुक्ल के बारे में लिखते हैं, ‘हिंदी कविता में एक शख्स ऐसा भी है, जो अपनी तरह से लिखता है. जिसका साहित्य के अनुशासन से भले ही कोई सीधा ताल्लुक न हो, पर जिसके काव्यानुशासन पर उंगली नहीं उठाई जा सकती. अपनी कविताओं को वे अमूर्तन को स्थानीयताओं से मूर्त एवं प्रयोजनीय बना देते हैं.’

वे लिखते हैं कि विनोद कुमार शुक्ल ऐसे कवि हैं, जिन्हें पढ़ने का एक धीरज भरा सलीका चाहिए और यह भी कि उन्हें पढ़ते हुए आपके और उनकी कविता के अलावा पूरा एकांत हो.

कोई अधूरा पूरा नहीं होता

और एक नया शुरू होकर

नया अधूरा छूट जाता

शुरू से इतने सारे

कि गिने जाने पर भी अधूरे छूट जाते

परंतु इस असमाप्त–

अधूरे से भरे जीवन को

पूरा माना जाए, अधूरा नहीं

कि जीवन को भरपूर जिया गया

इस भरपूर जीवन में

मृत्यु के ठीक पहले भी मैं

एक नई कविता शुरू कर सकता हूं

मृत्यु के बहुत पहले की कविता की तरह

जीवन की अपनी पहली कविता की तरह

किसी नए अधूरे को अंतिम न माना जाए.

1 जनवरी 1937 के दिन राजनांदगांव, मध्य प्रदेश (अब छत्तीसगढ़) में जन्मे विनोद कुमार शुक्ल का पहला कविता-संग्रह ‘लगभग जयहिंद’ 1971 में प्रकाशित हुआ था. तबसे उनकी काव्य यात्रा निरंतर जारी है. ‘वह आदमी चला गया नया गरम कोट पहिनकर विचार की तरह’, ‘सब कुछ होना बचा रहेगा’ और ‘कविता से लंबी कविता’ उनके अन्य कविता संग्रह हैं. कवि विनोद कुमार शुक्ल उपन्यासकार भी हैं. ‘नौकर की कमीज़’, ‘खिलेगा तो देखेंगे’ और ‘दीवार में एक खिड़की रहती थी’ उनके उपन्यास हैं, जो काफी चर्चित रहे. उनका एक कहानियों का संग्रह ‘पेड़ पर कमरा’ भी प्रकाशित हो चुका है. कविता और उपन्यास लेखन के लिए कई पुरस्कारों से सम्मानित हो चुके विनोद कुमार शुक्ल को उपन्यास ‘दीवार में एक खिड़की रहती थी’ के लिए 1999 में ‘साहित्य अकादमी’ पुरस्कार भी मिल चुका है.

आदिवासी और ग्रामीण जीवन को लेकर विनोद कुमार शुक्ल जिस अविश्वसनीय दृढ़ता और शांति से भरा काव्य रचते हैं, वह मंत्रमुग्ध करने वाला होता है.

शहर से सोचता हूं

कि जंगल क्या मेरी सोच से भी कट रहा है

जंगल में जंगल नहीं होंगे

तो कहां होंगे?

शहर की सड़कों के किनारे के पेड़ों में होंगे.

रात को सड़क के पेड़ों के नीचे

सोते हुए आदिवासी परिवार के सपने में

एक सल्फी का पेड़

और बस्तर की मैना आती है

पर नींद में स्वप्न देखते

उनकी आंखें फूट गई हैं.

परिवार का एक बूढ़ा है

और वह अभी भी देख सुन लेता है

पर स्वप्न देखते हुए आज

स्वप्न की एक सूखी टहनी से

उसकी आंख फूट गई.