वो खेल मेरे प्रिय खेलों में शुमार था. बेवक़्त सोते आदमी की नाक किंवा कान में काग़ज़ की बत्ती डाल कर घुमाने का खेल. सुअक्कड़ का झनझना कर उठना, झुंझला कर मारने को उद्यत होना. मेरा दूर जा ताली पीटना. उसका खिसियाना, मेरा ठहाके मारना. भई, खेल था तो बड़े मजे़ का पर अभिनव नहीं. हर काल के बच्चे ने खेला हो शायद इसे. पर इसके लिए किसी को कदाचित् ही भीषण धुनाई का प्रतिसाद या फिर निष्कासन की सज़ा मिली हो. पर तमिल शिक्षक पेरुमाल मुरुगन को मिली. उसने भी काग़ज़ की बत्ती बनायी और कर दी किसी उनींदे की नाक में. पर गड़बड़ हो गयी. रद्दी काग़ज़ के स्थान पर कथा लिखे रुक़्के की पुंगी बनाने का उसका निर्णय भूल साबित हुआ. क्योंकि नाक निकली तमिल समाज के एक बड़े धड़े की. वह झनझना कर उठा, और लगा रुक्के पर दर्ज़ उपन्यास ’मादोरुबागान’ बांचने. समाज तिलमिला गया, जैसे बेहोश तिलमिलाता उठता है अमोनिया सूंघाने पर. पेरुमाल ने मानो ऊंघते की धोती में बरैया का छत्ता घुसेड़ दिया था.

चुनांचे उस पर वे तमाम इलज़ामात लगे जो इन दिनों आम हैं. जैसे ईश्वर विरोधी होने का, भावनाओं को ठेस पहुंचाने का, स्त्री को जलील करने का और अश्लील होने का. नतीजन पेरुमाल को ’लेखक पेरुमाल’ के आत्महनन् की घोषणा करनी पड़ी. विरोध के हज़ार नुकसान सही पर एक फ़ायदा भी है कि इससे रचना चर्चा में आ जाती है. लोग आतुर हो जाते हैं रचना तक पहुंचने को.

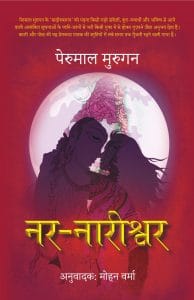

इस तमिल उपन्यास का हिन्दी अनुवाद (नर-नारीश्वर) किया मोहन वर्मा ने और मेरे सरीखे कई प्यासों के कण्ठ तर हो गए. कृति से गुज़रते हुए कुलबुलाहट रही कुछ अवांछनीय तलाशने की. ऐसा तो कुछ दिखा नहीं बल्कि शिद्दत से लगा कि पेरुमाल के गढ़े चरित्र पुरातन और नवीनतर के मरक़ज पर किंकर्तव्यविमूढ़ खड़े समाज की अगुवाई करने का माद्दा रखते हैं. उपन्यास बाबद कुछ खुल कर बात करें तो सम्भव है आप भी यही महसूस करें.

कहानी इश्क की

’नर-नारीश्वर’ काली-पोन्ना का इश्क़नामा है. उससे डूबकर प्रेम करने वाले कालू की भार्या पोन्ना को यदि कोई कष्ट था तो निःसंतान होने का-समाज द्वारा बांझ पुकारे जाने का. गर्भाधान को व्याकुल निःसंतान युगल के जीवन में झांकती 233 पृष्ठ की पुस्तक में उन अंतरंग क्षणों के बीसियों दृश्य हैं जब पेरुमाल को सुभिता थी खुल कर उनके दैहिक व्यापार का चित्रण करने की. पर क्या उसने ऐसा किया? नहीं. कुछ जुमले ज़रूर हैं, पर जबरन ठूंसे हुए प्रतीत नहीं होते. फिफ्टी शेड्स ऑफ ग्रे, ग्यारहवीं ए के लड़के, वेलेन्टाइन बाबा से परिचित और ’गुदा में अंगुली डाल कर तुम क्या जानना चाहते हो’ पूछने किंवा ’ वर्ष 2018 को गुदा वर्ष घोषित करने की गुहार लगाने वाली कविताओं को सहजता से ग्रहण करने वाले पाठक को तो ’नर-नारीश्वर’ में शायद ही कुछ बेजा या अस्वीकार्य लगे.

पेरुमाल द्वारा सधी कलम और सुशिष्ट शब्द से उकेरे वे चित्रण पाठक-मन के सुकोमल कोने को सहलाते तो हैं किन्तु उसे कामासक्त नहीं करते. प्रेमियों का वह बार बार-कदाचित् हर रात का मिलना. फिर मन ही मन अगली बार मासिक धर्म नहीं होने की प्रार्थना करना. मानताएं उठाना. रक्त स्त्राव होते ही व्याकुल होना, सुबकना, एक दूसरे को ढाढ़स दे कर अभिष्ट प्राप्ति हेतु पुनः जुट जाना, जान पर खेल कर भी मान्यचताओं को भरना….यह सब अश्लील नहीं वरन् मार्मिक लगता है. संतान की सहज मानवीय चाह का सामाजिक दबावों के संग संघर्ष किस तरह दो प्रेमियों को गाय और सांड में ढाल सकता है, यह देख कर पाषाण हृदय भी बह निकलता है!

अंग्रेज़ राज का समय

यद्यपि कृति की कथावस्तु किस कालखण्ड से जुड़ी है, इसको स्थापित करने का यथष्ण प्रयास नहीं हुआ है तथापि कुछ संकेतों से इसका गोरों का राज (अंग्रेज़) के समय के होने का अंदेशा होता है. पुस्तक में कुछ घटनाएं उस काल की हैं जब सवाक्, गीत-संगीत से सजे, चलचित्र सिनेमा घरों में जाकर देखने की रवायत बस पड़ी ही पड़ी थी. मतलब कि अपने काली-पोन्ना का प्रेम 1913 ई के बाद पका-फला. उपन्यास में एक वृत्तान्त शराब बन्दी को लेकर भी है. बताया गया है कि काली को शैलम ज़िले में शराब-ताड़ी बन्दी से बहुत बड़ा धक्का लगा था. यह बन्दी तब लागू हुयी जब अंग्रेज़ की जगह एक शाकाहारी वकील शैलम का ज़िलाधिकारी बना. अब यह तो इतिहासोक्त तथ्य ठहरा कि राजगोपालचारी ने 1937ई. में अंग्रेज़ अधिकारी डिक्सन को पदच्यूत कर एस. वी. रामामूर्ति को शैलम कलेक्टर बनाया और उसके मार्फ़त इस ज़िले में नशा बन्दी लागू करवायी. नशा बन्दी जो 1939 ई में राजगोपालचारी द्वारा विश्वयुद्ध के खि़लाफ़ इस्तीफ़ा देने के साथ शिथिल पड़ गयी और 1943 में वापस ले ली गयी. काली और उसके साले मुत्तु द्वारा ताड़ी के मटके छुपा कर रखना, दारु की बोतल रात के अंधेरें में जाकर लाना, ताड़ी बनाने वालों के पास जाने के लिए मानव बस्ती से दूर बिहड़ों में उनका भटकना, इशारा करता है कि अभी बन्दी लागू थी पर सरकार की पकड़ ढीली हो चुकी थी. याने 1939 से 1943 के मध्य का काल. याने कि वह काल जब स्त्री के दैहिक हक़, व्यक्ति को अपना जीवन अपनी तरह जीने की आज़ादी की बात करना भी दूर की कौड़ी थी. विशेषतः किसान तथा सर्वहारा वर्ग में.

यदि इस किताब में उस कालखण्ड का चित्रण है तब तो इसके चरित्र अपने समय से बहुत आगे की बात करते हैं. गांव के लोगों द्वारा नपुंसक करार दिए जाने के कारण काली और निपुती होने के कारण बांझ, कुलक्षणी करार दिए जाने के कारण पोन्ना समाज में इस कदर तिरस्कृत होते हैं कि वे स्वयम् को अपने घर, खेत, बाड़े तक ही सीमित कर लेते हैं. पर खलिहान, गोबर, ताड़ी, दारु और सम्भोग तक संकुचित जीवन जीते ये दंपत्ति न कभी दूसरे को कोसते, न कभी मानसिक वेदना देते और न शारीरिक प्रताड़ना. भय को अपने तार्किक चिन्तन पर नहीं हावी होने देने में एक दूजे की सहायता करते हैं. एकदम फिल्मी ज़िन्दगी, जिसमें प्रेम के सिवा कोई चिन्ता का विषय ही नहीं. इसी प्रेम के आसरे से ही तो काली न गांव वालों से डरता है न ही पंचायत के सामने झुकता है.

तामिलनाडु के गांव तिरुचेंगोड के आसपास गुथीं यह कथा उन लोगों को केन्द्र में रख कर चलती है जो ’मादोरुबागान देवता’-याने अर्धनारीश्वर देवता, को मानते हैं. पर काली को पूजा की आड़ में भोग विलास स्वीकार नहीं. सामाजिक मान्यता के बावज़ूद दूजी स्त्री का वरण कर संतान हांसिल करना भी उसे गंवारा नहीं. खुलकर कहता है कि एक दूसरे से सटकर अर्धनारीश्वर हो कर कोई देवता बने भी तो क्या लाभ, जब उनके अंग एकदूजे से ’मिल’ नहीं सकते. अंग मिले बिना संसार नहीं सृजित होता.

सश्क्त स्त्री पात्र

पेरुमाल के रचे स्त्री पात्र, अबला निर्जुबान नहीं हैं. वे सहनशील हैं पर असहनीय सहनशीलता से परे. वे बात-बात पर झण्डा नहीं उठातीं पर जब बोलती हैं तो अंगारे उगलती हैं. इसका अंदाज़ होता है तब जब काली को नपुंसक जान पोन्ना पर कामुक दृष्टि रखने वाले लोग उसी के घर में बैठक जमाने लगते हैं, चौपड़ खेलते हैं, ताड़ी-पकौड़ी उड़ाते हैं. एक दिन जब पानी सर पर चढ़ने लगता है तो वही पोन्ना गांव के बाहुबलियों पर दहाड़ती है कि वो बांझ है, कोई पत्थर नहीं कि कोई भी कुत्ता उस पर मूत जाए!

पेरुमाल के रचित पात्र भगवान में विश्वास रखते हैं, अंधविश्वास की हद तक जाता भरोसा. पर इसके मायने यह नहीं कि वे अपनी निजी स्वतंत्त्रता तथा जीने के मापदंड आप निर्धारित करने का महत्व नहीं बूझते हों. काली के एक मालदार चाचा हैं. उनके भी न बाल न बच्चा. हो भी कैसे? उन्हें नारी तो चाहिए पर विवाह बन्धन नहीं. उस काल में वे ’लिव इन रिलेशनशिप’ तलाशते हैं. सफल भी होते हैं. जैसे बिन बच्चे की औरत पर गांव के हर जवान की नज़र, वैसे ही बिन वारिस मालदार आसामी के मालोअसबाब पर उसके नातेदारों की आंख. उनकी मंशा चाचा के जीते जी उसकी सम्पत्ति अपने नाम करने की. टंटा होता है. पंचायत बैठती है.

ग्रामपंचायत की चाह कि या तो चाचा विवाह कर बच्चे बनाए या फिर अपनी जायदाद अपने बालबच्चेदार रिश्तेदारों को देकर उनका भविष्य संवारे. बदले में उसके रिश्तेदार उसे अपने संग रखें, उसे खाना पानी दें. तब चाचा भरी पंचायत में हूंकार भर कहते हैं कि उसकी भाभियों से पूछा जाए कि क्या वे उसकी धोती में बंद ’छोटे’ की क्षुधा को भी तुष्ट करने को तैयार हैं? भाभियां निकल भागती हैं. पंच भौचक रह जाते हैं. चाचा के विरुद्ध फतवा भी जारी होता है. पर चाचा बेपरवाह, मस्ताए फिरते रहते हैं. ऐसे चाचा के समझाने पर भी पोन्ना की मां बनने की चाहत कम नहीं होती और न ही काली उसकी चाहना पूर्ति में जारी मेहनत से मुख मोड़ता है. उन दोनों की यह चाह उन्हें किस मोड़ पर ला खड़ा करती है, इसका सम्बन्ध कहने से नहीं किताब पढ़ने से है. कह दूं कि अपनी व्यंजनाओं में पेरुमाल का लिखा अपने समय के मानव मन की भीतरी परतों को पड़ताल करता तो है, पर साथ ही वह बच्चे की चाह में गारंटी के साथ बच्चा देने का वादा करने वाले दिनों दिन फैलते बाज़ार में आज के युगलों पर भी तंज़ करता है.

जो किताब अपने हिन्दी अवतार में पाठक के मानस को पछाड़ने, खंगालने, बेकल करने का दम रखती हो वह अपने मूल संस्कार में कैसी तीक्ष्ण होगी? इसका कुछ अंदाज़ किताब के आईने में प्रकट अपनी विद्रुप छवि से रूबरू लोगों की बिलबिलाहट देख सहज ही लग जाता है. बात अनुवाद की निकल पड़ी है तो न चाहते हुए भी कहना पड़ रहा है कि इस अनुदित कृति से गुजरते हुए मुझे बार बार कहीं कुछ छूटा सा, थोड़ा अधूरा सा लगता रहा है. प्रेमिका के संग घण्टों व्यतीत करने के बाद भी पहचान अधूरी रह गयी हो जैसे. गोया कि वह बात नहीं बनी कि पढ़ने के उपरान्त मुझे भरोसा ही न हो कि मैंने अभी-अभी किसी अन्य भाषा से हिन्दी में अवतीर्ण हुयी कोई कृति पढ़ी हो. जैसा कि निर्मल वर्मा (रोमियो जुलियट और अंधेरा) या अमृता बैरा (दोज़ख़नामा) या अमृतलाल नागर (आंख़ों देखा ग़दर) से गुज़रने के पश्चात हुआ था.

वैसे खालीपन के इस एहसास का सारा ज़िम्मा अनुवादक पर डालना भी अनुचित है. क्योंकि मुझे ऐसी ही रिक्तता का अनुभव हालवक़्त में प्रकाशित हिन्दी मूल की कई रचनाओं के करीब जाने पर भी हो चुका है. कहीं ऐसा तो नहीं कि यह साहित्यकार पर तारी संक्षिप्त में बात कहने के जुनून का ख़मियाज़ा हो? शायद हां. क्योंकि इन दिनों पुस्तकों में आए जन-घर-गांव-गली का मानस पर अव्वल तो कोई त्रिआयामी अक़्स नहीं बनता, जो कुछ बन भी जाए तो किताब बन्द करते ही बिखर-बिखरा जाता है. रागदरबारी, मैला आंचल, हाऊस ऑफ मि. विश्वास और श्रीकान्त पढ़ने के बाद ताउम्र स्मृतियों में ठहरे- सांस लेते सजीव अक़्सों की निर्मिति हेतु चाहिए सटीक और विस्तृत विवरण. ऐसे विवरण जो अब गुजश्ता वक़्तों की बात हैं.

ख़ैर, जो हो पर हार्पर हिन्दी द्वारा पेरुमाल मुरुगन की इस किताब का प्रकाशन हिन्दी पट्टी के पाठकों के हित में एक महत्वपूर्ण घटना है. क्योंकि कथ्य और तथ्य का संतुलित मेल कर रची इस पाए की उत्कृष्ट कृति कभी कभार ही घटित होती है और जब भी ऐसा होता है तो वह रचना वैश्विक सम्पदा हो जाती है.

अजय सोडानी लेखक है और पेशे से न्यूरो फिज़िशियन है

इस पोस्ट के पूर्व संस्करण में लेखक को न्यूरो सर्जन बताया गया था जिसे न्यूरो फिजिशियन में बदल दिया गया है.