आज का समय स्पष्ट उत्तरों का नहीं, बल्कि सुविधाजनक चुप्पियों और सुरक्षित भूमिकाओं का समय है. यहां व्यक्ति से यह अपेक्षा नहीं की जाती कि वह सही पक्ष में खड़ा हो, बल्कि यह कि वह किसी न किसी उपयोगी भूमिका में फिट हो जाए. इस परिदृश्य में साहित्य से अक्सर प्रेरणा नहीं, बल्कि स्वीकृति मांगी जाती है.

ऐसे समय में ज्ञानरंजन की कहानियां असहज करती हैं, क्योंकि वे इस सुविधा-तंत्र में शामिल नहीं होतीं, बल्कि उसे उजागर करती हैं. उनकी दृष्टि हमारे बीच या हमारे ही भीतर के आदमी पर टिकी रहती है, उस क्षण पर, जहां वह कोई बड़ा फैसला नहीं लेता, बल्कि छोटा-सा समझौता करता है और यही छोटा समझौता धीरे-धीरे एक चरित्र, फिर एक प्रवृत्ति और अंततः एक समय का स्वभाव बन जाता है. ज्ञानरंजन इन समझौतों को स्वीकार नहीं करते. वे उन्हें कथा के भीतर रखकर उन पर से पर्दे हटाते हैं.

रोज़मर्रा में घुली त्रासदी

उनकी कहानियां इसी बिंदु पर आकार लेती हैं. वे सत्ता, विचार, परिवार, राष्ट्र या प्रगति किसी को भी सीधे आरोपित नहीं करते, लेकिन उन्हें निर्दोष भी नहीं ठहराते. वे यह दिखाते हैं कि इन सबके बीच जीता हुआ आदमी किस तरह ढलता चला जाता है और यह ढलना कैसे सामान्य, लगभग अदृश्य प्रक्रिया की तरह घटित होता है. उनकी कहानियों में त्रासदी किसी विस्फोट की तरह नहीं आती. वह रोज़मर्रा के चुनावों में घुली होती है. इसी सूक्ष्मता के कारण उनकी रचनाएँ आज के समय में और अधिक प्रासंगिक हैं, जब बड़े अपराधों से अधिक, छोटे नैतिक विचलन समाज का चेहरा गढ़ रहे हैं.

लेखक व्यक्तित्व के कई आयाम

‘घंटा’, ‘बहिर्गमन’, ‘छलांग’, ‘फ़ेंस के इधर उधर’, ‘पिता’ और ‘अमरूद का पेड़’ जैसी कहानियों को साथ रखकर पढ़ने पर ज्ञानरंजन किसी प्रवृत्ति के सहभागी नहीं, बल्कि समकालीन मनुष्य के सूक्ष्म आलोचक के रूप में सामने आते हैं. उनका लेखक-व्यक्तित्व उस जगह सक्रिय होता है जहां आदमी अपने ही तर्कों से खुद को सही ठहराने लगता है. ज्ञानरंजन इस आत्म-औचित्य की प्रक्रिया में शामिल नहीं होते, वे उसे कथा के माध्यम से खोलते हैं. आज जब आत्म-औचित्य (self-justification) सबसे सुरक्षित मुद्रा बन चुकी है, उनकी कहानियां हमें असुविधाजनक लेकिन आवश्यक आत्म-परीक्षा के लिए बाध्य करती हैं.

यही कारण है कि इन कहानियों के ज़रिए लेखक के व्यक्तित्व के कई आयाम उभरते हैं-सत्ता के निकट खड़े बुद्धिजीवी को पहचानने की दृष्टि, पलायन को प्रगति मानने वाले समय का उद्घाटन, सीमाओं के आर-पार खड़े होने के नैतिक जोखिम की पड़ताल और निजी संबंधों में छिपे हुए समझौतों की शिनाख़्त.

उदाहरण के लिए, आज के महानगरों में ‘बहिर्गमन’ कोई असाधारण घटना नहीं रह गई है. यह हमारे समय की पहचान बनी प्रक्रिया बन चुकी है. महानगरों में यह कहानी किसी विशेष या अपवाद की तरह नहीं, बल्कि रोज़ घटते जीवन की परतों में लगातार उपस्थित है. हर दिन कोई न कोई भीतर से बाहर आ रहा है. किसी छोटे शहर से महानगर की ओर, किसी व्यक्तिगत संबंध से करियर की ओर, किसी नैतिक असुविधा से सुरक्षित अवसरों की ओर. ज्ञानरंजन की कहानी ‘बहिर्गमन’ इसी सतत परिवर्तनशील प्रक्रिया की सूक्ष्मताओं और मानवीय संघर्षों को असामान्य दृष्टि से देखती है.

इस कहानी का महत्त्व इसके तीन चरित्रों-मनोहर, सोमदत्त और कथावाचक के बीच बने त्रिकोण में निहित है. मनोहर वह है जो भीतर से बाहर आता है. वह महानगर को संभावना की तरह देखता है और पीछे छूटती दुनिया को धीरे-धीरे अप्रासंगिक मानने लगता है. आज के महानगरों में ऐसे मनोहर हर जगह हैं- नौकरी, पहचान और गति की तलाश में आए हुए. मनोहर का संकट यह नहीं कि वह बाहर जाता है, बल्कि यह है कि वह बाहर जाने को ही आगे बढ़ना मान लेता है.

सोमदत्त इस त्रिकोण का दूसरा सिरा है. वह पहले से बाहर है. वैश्विक, जड़विहीन और संबंधों से मुक्त. वह महानगर का सबसे परिष्कृत रूप है, जहां अनुभव विचार बन जाते हैं और विचार दूरी में बदल जाते हैं. आज के कॉर्पोरेट, बौद्धिक और मीडिया संसार में यह आकृति परिचित है. सोमदत्त का बहिर्गमन पूरा हो चुका है. अब उसके लिए लौटने का कोई प्रश्न नहीं बचा.

कथावाचक इस त्रिकोण का तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है. वह न मनोहर की तरह आकांक्षी है, न सोमदत्त की तरह निर्विकार. वह देखता है, याद रखता है और ठहरता है. महानगर के शोर में यह स्थिति सबसे असहज है. कथावाचक के माध्यम से ज्ञानरंजन यह दिखाते हैं कि ठहरना भी एक नैतिक चुनाव हो सकता है.

इसी त्रिकोण के ज़रिए ‘बहिर्गमन’ आज के समय की कहानी बनती है. यह कहानी महानगर की चमक में नहीं, उसके भीतर छिपे नैतिक संकट में प्रवेश करती है. ज्ञानरंजन यहां किसी पात्र के साथ खड़े नहीं होते. वे इस पूरे परिदृश्य को उजागर करते हैं. इसलिए ‘बहिर्गमन’ आज के समय में केवल प्रासंगिक नहीं, बल्कि अनिवार्य पाठ बन जाती है.

विदाई का उठा हुआ हाथ

‘बहिर्गमन’ का अंतिम दृश्य किसी संवाद या निष्कर्ष पर नहीं, बल्कि एक क्रिया पर समाप्त होता है. विदा के समय उठा हुआ हाथ, जो देर तक उठा रह जाता है. यह हाथ किसी आश्वासन का नहीं, बल्कि उस दूरी का संकेत है जो अब स्थायी हो चुकी है. मनोहर जा चुका है, पर विदाई का यह क्षण दिखाता है कि जाना केवल चल देना नहीं होता. वह पीछे खड़े व्यक्ति को एक अनिश्चित प्रतीक्षा में छोड़ देता है. इस देर तक उठे हुए हाथ में वह सब समाया है जो कहानी शब्दों में नहीं कहती- अकथित पश्चाताप, अधूरी संवेदना और वह रिश्ता जो अब केवल स्मृति में बचा रहेगा. ज्ञानरंजन यहां किसी भावुक दृश्य की रचना नहीं करते, वे एक साधारण क्रिया को इतना खींच देते हैं कि वह पूरे बहिर्गमन का अर्थ बन जाती है.

संस्थागत दबाव का प्रतीक

ज्ञानरंजन की कहानी ‘घंटा’ मूलतः उस छोटे-से अंतराल पर केंद्रित है, जब व्यक्ति कोई बड़ा निर्णय नहीं लेता, बल्कि एक मामूली समझौता करता है. यह समझौता दिखावे, सहूलियत या असहज स्थिति से बचने के लिए होता है, लेकिन इसी समय धीरे-धीरे उसकी प्रवृत्ति, चरित्र और जीवन का स्वभाव निर्धारित कर देता है.

आज, यही ‘घंटा’ केवल व्यक्तिगत असहजता का नहीं रहा. अब तो महानगरों से लेकर छोटे शहरों में यह संस्थागत और सामाजिक दबाव का प्रतीक बन गया है. कार्यस्थल पर आठ-दस घंटे का समय न केवल शरीर, बल्कि मन और विचार को भी नियंत्रित करता है. यहां व्यक्ति से अपेक्षा की जाती है कि वह सुरक्षित भूमिका में फिट हो जाए, अपनी असहमति दबाए और व्यवस्था को चुनौती न दे. परिवार और समाज की अप्रत्यक्ष अपेक्षाएं भी इसी ‘घंटा’ में शामिल हो जाती हैं, जहां छोटे समझौते केवल जीवन की सहजता के लिए नहीं, बल्कि स्वीकार्यता और स्वीकृति के लिए भी होते हैं.

ज्ञानरंजन की कहानी ‘फ़ेंस के इधर-उधर’ पड़ोसी और उनके जीवन के प्रति जिज्ञासा और असहजता की सूक्ष्म मनोस्थिति को दिखाती है. मुखर्जी परिवार के लिए पड़ोसी रहस्यमय, स्वतंत्र दुनिया का प्रतीक हैं उनकी हंसी, बातचीत और दिनचर्या, सब कुछ मुखर्जी की अपेक्षाओं के विपरीत चलता है. फ़ेंस केवल भौतिक सीमा नहीं, बल्कि सामाजिक और मानसिक दूरी का संकेत है.

आज निजी जीवन अब और अधिक असुरक्षित है. टीवी, सोशल मीडिया और न्यूज ने हर गतिविधि सार्वजनिक कर दी है. जैसे मुखर्जी पड़ोसी पर ध्यान रखते हैं, आज लोग हर पोस्ट, हर फोटो और अपडेट की निगरानी करते हैं. दूसरों की दुनिया का मूल्यांकन और तुलना अब रोज़मर्रा का व्यवहार बन गया है. फ़ेंस की जगह डिजिटल सीमाएँ और स्क्रीन ने ले ली हैं और असहजता, जिज्ञासा और पूर्वधारणाएं वैसी ही सक्रिय हैं.

कहानी बताती है कि कैसे व्यक्तिगत और निजी अंतरिक्ष धीरे-धीरे बाहर की निगरानी, समाज की अपेक्षाओं और खुद की तुलना में दब जाता है. कहने का मतलब यह है कि ज्ञानरंजन ने यह दशकों पहले दिखाया था, जो आज और भी स्पष्ट है. हमारी जिज्ञासा और नियंत्रण की प्रवृत्ति, चाहे स्क्रीन पर हो या असली फ़ेंस के पार, अब जीवन का एक स्थायी हिस्सा बन गई है.

वहीं, ज्ञानरंजन की ‘अमरुद का पेड़’ मामूली घटनाओं के माध्यम से मानवीय संवेदनाओं और निजी संबंधों की गहराई दिखाती है. अमरुद का पेड़ केवल फल देने का साधन नहीं, बल्कि बचपन, परिवार और नैतिक जिम्मेदारी का प्रतीक बन जाता है. यह कहानी छोटे-छोटे रोज़मर्रा के अनुभवों, जिज्ञासा और साझेदारी की भावनाओं को उभारती है.

आज, जब महानगरों में हर जगह डिजिटल स्क्रीन, तेज़ जीवन और सार्वजनिक छवियों ने निजी अनुभवों की जगह ले ली है, ये कहानियां हमें याद दिलाती हैं कि हमारी मानवीय संवेदनाएं और रिश्ते केवल बड़े या रोमांचक घटनाओं में नहीं, बल्कि छोटे-छोटे निजी क्षणों में आकार लेते हैं. अमरुद का पेड़ जैसी यादें हमें यह सोचने पर मजबूर करती हैं कि जीवन की वास्तविकता और नैतिकता छोटी-छोटी चीज़ों में भी पाई जा सकती है. आने वाले समय में ये कहानियाँ इसलिए याद की जाएंगी क्योंकि वे हमें हमारी भूलती हुई संवेदनशीलता, निजी अनुभव और मानवीय जुड़ाव की याद दिलाएंगी. ये दिखाएँगी कि कैसे साधारण जीवन के छोटे-छोटे क्षण हमारे व्यक्तित्व और समाज की समझ को आकार देते थे.

ज्ञानरंजन की ‘पिता’ कहानी शुरू में अपने पिता की याद और उनके छोटे-मोटे व्यवहारों पर केंद्रित लगती है. लेकिन, धीरे-धीरे यह कहानी केवल पारिवारिक याद नहीं रहती, बल्कि इसमें पिता का रूप एक समय, एक सामाजिक और बौद्धिक परिपाटी के प्रतीक के रूप में उभरता है. वे अब हमारे सामने केवल एक पिता नहीं, बल्कि ‘पहल’ जैसी साहित्यिक पत्रिका के संपादक के रूप में दिखाई देते हैं, जिन्होंने असंख्य लेखकों, विद्यार्थियों और विचारकों के लिए मार्गदर्शन और संरक्षण का काम किया.

अनुपस्थिति के बाद भी प्रभाव

आज जब व्यक्तिगत संबंधों और साहित्यिक संरचनाओं दोनों पर समय और ध्यान कम हो गया है, ‘पिता’ याद दिलाते हैं कि किसी की शारीरिक उपस्थिति समाप्त हो जाने के बाद भी उनका प्रभाव और आदर्श जीवन को आकार दे सकता है. पिता का यह रूप: ‘संरक्षक, मार्गदर्शक, आलोचक ज्ञानरंजन’ की दृष्टि में हमारे समय का अभिभावक बन जाता है.

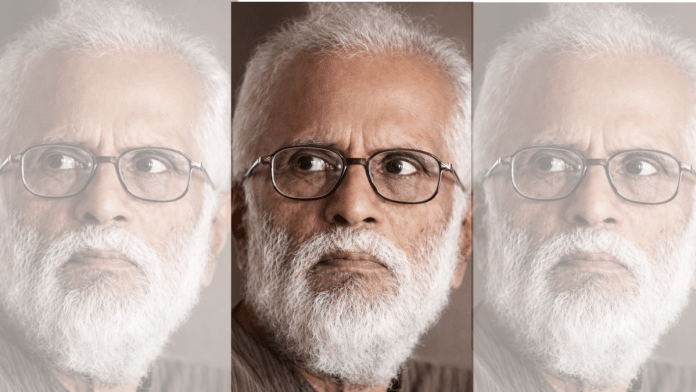

शायद इसीलिए उनका व्यक्तित्व उनके कथानक जितना ही संवेदनशील और विस्तृत प्रतीत होता है. ज्ञानरंजन केवल लेखक नहीं, बल्कि एक ऐसे मार्मिक चरित्र के समान दिखाई देते हैं, जिनसे मोह होने लगता है. उनके भीतर संवेदनशीलता इतनी गहरी थी कि उनकी तस्वीर देखते ही, उनके शब्दों को न पढ़े हुए भी, हम उनके सौम्य और गहन व्यक्तित्व से मोहित हो जाते हैं. उनके पात्रों की तरह, वे भी हमारे भीतर धीरे-धीरे उतर जाते हैं, हमारी सोच और संवेदनाओं को छूते हैं. उनकी उपस्थिति केवल दृश्य या स्मरण की वस्तु नहीं, बल्कि अनुभव की तरह है. एक ऐसा अनुभव जो शब्दों के पार जाकर भावनाओं में उतर जाता है. और यही कारण है कि ज्ञानरंजन स्मृतियों में हमेशा जीवित रहेंगे. उनके पात्रों की तरह वे भी हमारे भीतर लगातार रहेंगे. हमें अपने समय, अपने परिवेश और अपने भीतर झाँकने पर मजबूर करते हुए.

(शिरीष खरे लेखक और वरिष्ठ पत्रकार हैं. उनका एक्स हैंडल @shirish_khare है. व्यक्त किए गए विचार निजी हैं.)