गुरुग्राम: हरियाणा के पंचकूला के 35 साल के एक व्यक्ति ने अपनी पहचान की तलाश में अपने असली पिता को जानने के लिए एक मार्मिक कानूनी लड़ाई छेड़ी है.

जिस शख्स को वह अपना जैविक पिता बता रहा है और जिसे उसने बचपन में “पापा” कहा, वह इस दावे को खारिज कर रहा है.

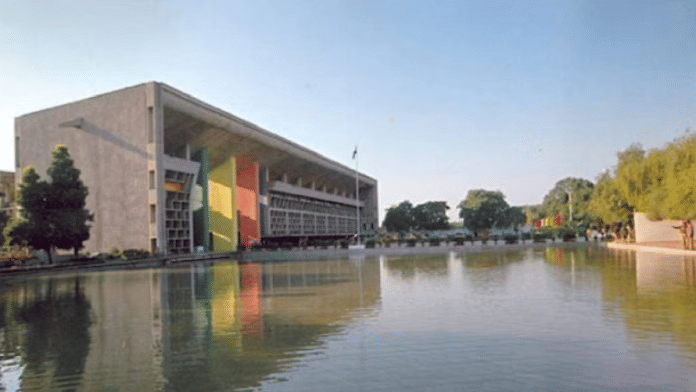

यह मामला पहले ट्रायल कोर्ट में था, लेकिन अब पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट पहुंच गया है. हाईकोर्ट ने पिछले हफ्ते इस मामले में पितृत्व जांच (डीएनए टेस्ट) के आदेश को बरकरार रखते हुए कहा कि अपनी पैरेंटेज जानने का अधिकार उस व्यक्ति के प्राइवेसी अधिकार से बड़ा है जिसे पिता कहा जा रहा है.

जस्टिस अर्चना पुरी ने अपने आदेश में जिसे दिप्रिंट ने भी एक्सेस किया है, कहा, “प्राइवेसी का अधिकार, अपने आप में, बच्चे के अधिकार से ऊपर नहीं हो सकता.”

18 पन्नों के फैसले में जस्टिस पुरी ने मामले से जुड़ी फोटोग्राफ और गवाहियों पर विचार किया और नवंबर 2015 में पंचकूला की ट्रायल कोर्ट द्वारा दिए गए आदेश को बरकरार रखा, जिसमें डीएनए टेस्ट कराने का निर्देश था.

हालांकि, उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि किसी को भी जबरन खून का सैंपल देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता. इस तरह उन्होंने ट्रायल कोर्ट के उस विवादास्पद हिस्से को खारिज कर दिया जिसमें पुलिस की मदद से सैंपल लेने की बात कही गई थी. उन्होंने कहा, “किसी को भी जांच के लिए ज़बरन खून का सैंपल देने पर मजबूर नहीं किया जा सकता.”

हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि अगर वह व्यक्ति डीएनए टेस्ट कराने से इनकार करता है, तो अदालत अन्य सबूतों के साथ इस पर अपनी निष्कर्ष निकालने के लिए स्वतंत्र होगी.

परिवार की कहानी और अदालत का नज़रिया

इस मामले की शुरुआत उस समय हुई जब वादी (अब 35 वर्षीय व्यक्ति) ने नाबालिग रहते अपनी मां के माध्यम से गुज़ारा भत्ता (मेंटेनेंस) का दावा दायर किया. याचिका की जड़ 1988 तक जाती है, जब कथित पिता उसकी मां के घर किरायेदार बनकर रहने आए. दोनों ने पति-पत्नी की तरह साथ रहना शुरू किया और 1990 में बच्चे का जन्म हुआ.

वादी ने अदालत को बताया कि वह अपनी मां और कथित पिता के साथ साल 2000 तक रहा. बालिग होने पर उसने कहा कि उसे बचपन की यादें साफ हैं वह प्रतिवादी (जिसे पिता बताया गया है) को “पापा” कहता था और एक परिवार की तरह साथ रहते थे. अदालत में दाखिल श्वेत-श्याम तस्वीरों में मुस्कुराता, खुशहाल परिवार नज़र आ रहा है. मां ने भी बेटे के दावों का समर्थन किया है.

लेकिन कथित पिता की कहानी अलग थी. उन्होंने अदालत में कहा कि वादी उनका बेटा नहीं बल्कि “अजनबी” है और वादी की मां की शादी किसी और से हुई थी. उनके अनुसार, बच्चे के जन्म के समय वह शादीशुदा थी और 1994 में तलाक हुआ.

यही वह बिंदु है जहां भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 112 का प्रावधान सामने आता है. इस धारा के अनुसार, वैध विवाह के दौरान जन्मा बच्चा पति का वैध संतान माना जाता है.

धारा 112 कहती है—“अगर किसी महिला के विवाह के दौरान या विवाह समाप्त होने के 280 दिनों के भीतर (जब तक महिला ने दोबारा शादी न की हो) बच्चा जन्म लेता है, तो यह निर्णायक प्रमाण माना जाएगा कि बच्चा उसी पुरुष (पति) का वैध पुत्र या पुत्री है.”

इस धारा के विपरीत साबित करने के लिए वादी को दिखाना होगा कि उसकी मां और पूर्व पति के बीच गर्भधारण के समय कोई संबंध या निकटता नहीं थी. यह साबित करना बिना ठोस सबूत के बेहद मुश्किल है.

हाईकोर्ट ने यह भी रेखांकित किया कि इस मामले की असाधारण बात खुद वादी है—एक परिपक्व बालिग जिसने अपनी पहचान और पैरेंटेज जानने का अधिकार मांगा है.

जस्टिस अर्चना पुरी ने लिखा, “अब जब बच्चा बालिग हो चुका है, वह स्वयं पितृत्व का दावा करने आगे आया है.” उन्होंने कानूनी पेचीदगी से ध्यान हटाकर सच जानने की मानव इच्छा पर ज़ोर दिया.

अदालत ने दोनों पक्षों के अधिकारों का संतुलन किया—वादी का अपनी जड़ों को जानने का मौलिक अधिकार और प्रतिवादी का गरिमा और प्राइवेसी का अधिकार, जिसके आधार पर उसने डीएनए टेस्ट से बचने की दलील दी. अंततः अदालत ने बेटे के “श्रेष्ठ हित” को देखते हुए डीएनए जांच ज़रूरी बताई.

फैसले में अदालत ने पैरेंटेज साबित करने के लिए डीएनए टेस्ट से जुड़े कई पुराने आदेशों का हवाला दिया. इसमें गौतम कुंडू बनाम पश्चिम बंगाल राज्य केस का ज़िक्र भी किया, जिसमें चेताया गया था कि ऐसे टेस्ट को हल्के में अनुमति नहीं दी जानी चाहिए. अदालत ने कहा, पहले मज़बूत आधार होना चाहिए, सभी पक्षों (खासतौर पर बच्चे) पर पड़ने वाले प्रभावों पर विचार होना चाहिए और किसी को भी खून का सैंपल देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता.

जस्टिस पुरी ने अपने आदेश में लिखा, “अगर वादी और प्रतिवादी वास्तव में किसी भी तरह से अजनबी हैं, तो इस जांच से प्रतिवादी को कोई नुकसान नहीं होगा. उल्टा, अगर वह पिता हैं तो यह टेस्ट उसकी स्थिति को संदेह से परे साबित कर देगा और पितृत्व का सच स्पष्ट हो जाएगा. ऐसे में इस जांच से बचने में हिचकिचाहट क्यों होनी चाहिए, यह स्पष्ट नहीं है.”

(इस रिपोर्ट को अंग्रेज़ी में पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें)

यह भी पढ़ें: MCD ने सुप्रीम कोर्ट के आवारा कुत्तों के आदेश को लागू करने के लिए तीन चरणों की योजना शुरू की