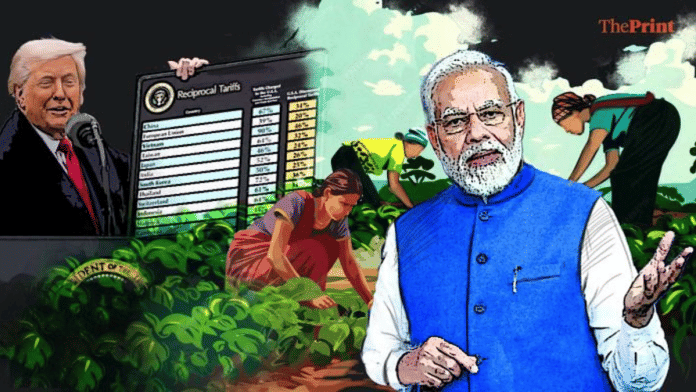

एम. एस. स्वामीनाथन की जन्मशताब्दी कार्यक्रम की शुरुआत करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वादा किया कि भारतीय किसानों, मछुआरों और डेयरी से जुड़े लोगों के हितों की रक्षा वे हर हाल में करेंगे — चाहे इसके लिए कितना भी जोखिम क्यों न उठाना पड़े, चाहे इसकी कितनी भी कीमत चुकानी पड़े और चाहे उन्हें खुद कोई भी व्यक्तिगत नुकसान क्यों न सहना पड़े. सवाल यह है — यह कीमत वे और देश को क्या चुकानी पड़ सकती है?

भारत के लोग अपनी संप्रभुता (स्वतंत्रता) को किसी भी निजी सुविधा या भौतिक ज़रूरत से ऊपर रखते हैं. राष्ट्रीय स्वाभिमान के लिए वे अस्थायी नौकरियों के नुकसान को भी चुपचाप सह लेते हैं. सोचिए — झींगा (श्रीम्प) पालन करने वाले किसान, बासमती और मसाले उगाने वाले, कालीन बुनकर, होजरी कामगार और गुजरात के हीरे–रत्न काटने–जोड़ने और सोने के आभूषण बनाने वाले कारीगर — इन सभी पर 50% टैरिफ (शुल्क) का असर पड़ेगा.

एक और वर्ग, जो शायद इन सबके बराबर संख्या में है — किसान. भारत अमेरिका को बड़े पैमाने पर बासमती चावल, मसाले, फल–सब्जियां, पैकेज्ड फूड, चाय और कॉफी निर्यात करता है जिसकी कुल कीमत 6 अरब डॉलर से अधिक है. 50% टैरिफ लगने पर यह सब टिक पाना मुश्किल होगा. इसका सीधा फायदा हमारे नजदीकी पड़ोसी देशों को मिलेगा.

हमारे ये सभी सबसे कमजोर और हाशिये पर रहने वाले आर्थिक वर्ग ट्रंप की इस नीति का खामियाज़ा भुगतेंगे, जब तक कि यह फैसला पलटा न जाए. तब प्रधानमंत्री के लिए व्यक्तिगत जोखिम क्या होगा? शायद उनका मतलब है कि अमेरिका का दबाव उनकी सरकार को अस्थिर कर सकता है. या आर्थिक तकलीफ बढ़ने पर विपक्ष इसे लेकर आंदोलन खड़ा कर सकता है. वे हमें इशारों–इशारों में पुराने “विदेशी हाथ” की वापसी की चेतावनी दे रहे हैं.

इसमें कोई शक नहीं कि वे भारत के सबसे राजनीतिक रूप से चतुर और चुनावी रणनीति में माहिर नेताओं में से एक हैं. इसलिए जो वे कह रहे हैं, उसे गंभीरता से सुनना चाहिए, लेकिन सच्चाई यह है कि अमेरिका को चुनौती देना भारत के किसी नेता के लिए निजी जोखिम नहीं होता. इंदिरा गांधी ने भी ऐसा आत्मविश्वास के साथ किया था और उन्हें इसका फायदा मिला था. विदेशी दबाव की बात आते ही भारत आमतौर पर अपने मौजूदा नेता के पीछे एकजुट हो जाता है. इस मायने में, मोदी के लिए कोई व्यक्तिगत जोखिम नहीं है.

लेकिन चूंकि इस वक्त वे बेहद दृढ़ और जोखिम लेने के मूड में दिख रहे हैं, हम उन्हें एक ऐसे रास्ते की ओर इशारा कर सकते हैं, जिसमें वास्तव में राजनीतिक और व्यक्तिगत जोखिम दोनों हो सकते हैं. अगर यह सफल हुआ और ऐसा होने की पूरी संभावना है, तो यह भारतीय कृषि में क्रांति ला सकता है. इससे न केवल अगले पांच साल में किसानों की आमदनी दोगुनी हो सकेगी, बल्कि वे वैश्विक स्तर पर भी प्रतिस्पर्धी बनेंगे। इस क्रांति को हासिल करने के लिए उन्हें क्या करना होगा और इसमें कौन-कौन से व्यक्तिगत जोखिम होंगे?

यही वजह है कि पिछले बुधवार को जिस मौके पर वे बोल रहे थे, वह खास मायने रखता है. स्वामीनाथन, जिन्हें इस सरकार ने भारत रत्न से सम्मानित किया, को हरित क्रांति का जनक माना जाता है और उन्हें भारत को “जहाज़ से अनाज मंगाने” वाली शर्मिंदगी से मुक्त करने का श्रेय दिया जाता है. 1960 के दशक में अमेरिकी राष्ट्रपति लिंडन बी. जॉनसन की सरकार को बस अगला अनाज का जहाज़ रोकना होता था और भारत परेशान हो जाता था. उस समय उनकी शर्तों में से एक यह भी थी कि भारत जनसंख्या वृद्धि पर सख्ती से लगाम लगाए. वह दौर हरित क्रांति और 1971-72 तक अनाज में आत्मनिर्भरता के साथ खत्म हुआ.

यह भी पढ़ें: न्यूयॉर्क, नया कॉमरेड: मेयर ज़ोहरान ममदानी और उनका देसी समाजवाद

यह ध्यान रखना ज़रूरी है कि स्वामीनाथन और उनके साथियों, जिनमें महान अमेरिकी कृषि वैज्ञानिक नॉर्मन बोरलॉग भी शामिल थे, उनके तरीकों को लेकर उस समय कड़ी आलोचना और शक भी हुआ. सबसे ज्यादा विरोध करने वालों में कार्यकर्ता (एक्टिविस्ट) और कम्युनिस्ट थे. स्वामीनाथन की जीवनी (जिसे उनकी भांजी प्रियंबदा जयकुमार ने लिखा) के विमोचन कार्यक्रम में पैनल के प्रमुख लोगों ने बताया कि उस दौर में हाइब्रिड बीजों को लेकर बहुत डर था और यह शंका भी कि कोई भी मशीनीकरण सिर्फ बड़े किसानों के फायदे का होगा.

इसी वजह से स्वामीनाथन के नेतृत्व में सुधारकों के समूह ने पहले खेत परीक्षण छोटे किसानों के साथ शुरू किए. एक और दिलचस्प किस्सा है — 1966 में इंदिरा गांधी की सरकार के लिए 18,000 टन हाइब्रिड बीज (मूल्य 5 करोड़ रुपये) प्रदर्शन के लिए मंगाने की अनुमति देना कितना मुश्किल था…इंदिरा गांधी ने हिम्मत दिखाई. जोखिम यह था कि नए बीज कोई खतरनाक रोग ला सकते थे, या प्रयोग पूरी तरह असफल हो सकता था, लेकिन इंदिरा गांधी ने यह जोखिम लिया और इनाम मिला, भारत को भूख और अपमान से मुक्ति. बड़ा जोखिम = बड़ा इनाम.

जंग के समय जोखिम उठाना मजबूरी है, लेकिन सबसे साहसी नेता वे होते हैं जो शांति के समय भी जोखिम चुनते हैं. इसके लिए एक ठोस कारण, एक धक्का चाहिए. 1991 में, नरसिंह राव–मनमोहन सिंह के लिए यह कारण था भुगतान संकट (Balance of Payments crisis). 1999 से, वाजपेयी के लिए यह कारण बना पोखरण परमाणु परीक्षण के बाद लगे प्रतिबंध. पिछले 20 साल में हमें वैसा कोई बड़ा संकट नहीं झेलना पड़ा और पिछले 25 साल की तेज़, भले अब धीमी हो रही, विकास दर ने हमें कुछ हद तक लापरवाह भी बना दिया है. इसका नतीजा है बार-बार यह डींग हांकना कि हम सबसे तेज़ बढ़ती बड़ी अर्थव्यवस्था हैं, चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हैं, आदि-आदि.

जानकार और विशेषज्ञ लंबे समय से विनिर्माण, बुनियादी ढांचा, व्यापार की शर्तें, टैरिफ घटाने जैसे कई जरूरी सुधारों की बात कर रहे हैं. हर सुधार कठिन है, खासकर हमारे प्रशासनिक ढांचे में. मनीष सबरवाल ने इसे “रेगुलेटरी कोलेस्ट्रॉल” कहा है, लेकिन असलियत में यह और भी खराब है — एक तरह से जड़ हो चुका सिस्टम. इन चुनौतियों को कमतर नहीं आंकना चाहिए. बस बात इतनी है कि इनमें से कोई भी चुनौती प्रधानमंत्री के लिए निजी जोखिम वाली नहीं है.

जैसे पहले संकटों ने भारत में उद्योग, वित्त, प्रतिस्पर्धा और तकनीक में बड़े सुधार लाए, वैसे ही क्यों न इस मौके का इस्तेमाल एक नई पीढ़ी के कृषि सुधारों के लिए किया जाए? सच कहें तो हरित क्रांति के बाद से भारतीय कृषि ज्यादातर दूसरी गियर में ही चल रही है. यह भारत के लिए काफी नहीं है. अगर हम इतने सुस्त और डरपोक न होते, तो ट्रंप का कृषि पर दबाव इतना भारी न लगता.

आखिरी बड़ा कृषि सुधार वाजपेयी सरकार ने 2002 में किया था, जब उन्होंने जीएम कपास के बीज को मंजूरी दी — जबकि उनके “स्वदेशी” समर्थकों का जोरदार विरोध था. पोखरण-2 के बाद वे पहले ही “जय जवान, जय किसान” को “जय विज्ञान” तक बढ़ा चुके थे. अब उन्होंने कहा, कपास भारत के लिए वही करेगा जो IT ने इंडिया के लिए किया.

देखना चाहते हैं कि कृषि क्रांति कैसी होती है? 2002-03 से 2013-14 के बीच, कपास का उत्पादन 1.36 करोड़ गांठ से बढ़कर 3.98 करोड़ गांठ हो गया — यानी 193% की छलांग. प्रति हेक्टेयर उत्पादन 302 किलो से बढ़कर 566 किलो हो गया. यह आंकड़े इंडियन काउंसिल फॉर रिसर्च ऑन इंटरनेशनल इकोनॉमिक रिलेशंस (ICRIER) के हैं. भारत, जो हमेशा कपास आयात करता था, बड़ा निर्यातक बन गया और 2011-12 में 4 अरब डॉलर से ज्यादा का निर्यात किया. चीन के बाद भारत दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक बन गया. सबसे ज्यादा फायदा गुजरात के किसान को हुआ, जिन्हें इस दशक में 8% की औसत वृद्धि मिली.

आज, भारत फिर से कपास आयात कर रहा है, जिसमें करीब आधा अरब डॉलर का आयात अमेरिका से है. हमारा उत्पादन भी गिरकर 566 किलो से 436 किलो प्रति हेक्टेयर हो गया है. इसकी तुलना चीन के 1,945 किलो (हां, यह गलती नहीं) और ब्राज़ील के 1,839 किलो से करें. वैश्विक औसत 770 किलो है. यही दिखाता है कि हम कितने नीचे गिर चुके हैं.

हम इतनी बड़ी गलती कैसे कर बैठे? अफसोस की बात है कि लोकल बीज लॉबी और कार्टेल ने दोनों तरफ के एक्टिविस्टों (ज़्यादा दाएं पक्ष के) के साथ मिलकर नए जनरेशन के Bt बीज (जिन्हें अब Ht Bt कहा जाता है) की एंट्री रोक दी. “बीज की संप्रभुता” के नाम पर इन कार्टेल ने अपने ही Bt बीज बनाने शुरू कर दिए, लेकिन हम सब जानते हैं कि विज्ञान ऐसे काम नहीं करता. उन्होंने MNCs और उनकी रिसर्च को बाहर कर दिया. नतीजा—हमारा कपास का सेक्टर तबाह हो गया.

हम कपास का उदाहरण इसलिए लेते हैं ताकि समझा जा सके कि क्या हो सकता था और अब भी क्या हो सकता है. भारत को सोयाबीन और मक्का (कॉर्न) चाहिए—वही दो फसलें जिन्हें अमेरिका हमें बेचना चाहता है. सवाल है—हमें इनकी कमी क्यों है? सबसे बड़ा कारण है विज्ञान का डर. मोदी के पास ताकत, संख्या और राजनीतिक पूंजी है इस डर को छोड़ने की। भारत की सोयाबीन और मक्का की पैदावार बड़े उत्पादक देशों (चीन समेत) के मुकाबले बहुत कम है. आज हम अनाज में आत्मनिर्भर हैं लेकिन फिर भी लगभग 24 अरब डॉलर का खाद्य तेल और दालें आयात करते हैं. इसके अलावा लगभग 10 अरब डॉलर के उर्वरक (fertiliser) भी आयात करते हैं, जो अक्सर हमारे “दोस्ताना” न होने वाले देशों से आते हैं.

आज GM बीजों का डर वही है जो 1960 के दशक में हाइब्रिड बीजों के लिए था. मोदी को वही हिम्मत दिखानी होगी जैसी इंदिरा गांधी ने 1966 में दिखाई थी. आज 78 देश लगभग 220 मिलियन हेक्टेयर में GM बीज उगा रहे हैं और इसका क्षेत्रफल तेज़ी से बढ़ रहा है क्योंकि चीन ने इसे लगभग चार साल पहले स्वीकार कर लिया.

पिछले दशकों में कृषि में भारत कितना पिछड़ गया है, यह भारत-चीन तुलना से साफ है. हमारे पास 200 मिलियन हेक्टेयर से ज़्यादा ज़मीन है और हम 332 मिलियन टन अनाज पैदा करते हैं. चीन के पास 156 मिलियन हेक्टेयर है और वह 706 मिलियन टन पैदा करता है. हमें अपने पड़ोसियों से सीखना चाहिए, चाहे वे प्रतिद्वंद्वी ही क्यों न हों। दोनों ने कृषि सहायता (farm support) को डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर में बदल दिया है—यानी न तो सब्सिडी वाला उर्वरक, न फ्री बिजली, न MSP.

हम ऐसे दौर में हैं जहां केंद्र का लगभग 75% कृषि बजट सब्सिडी पर जाता है. इसके अलावा लगभग 1.7 ट्रिलियन रुपये की खाद सब्सिडी है। फिर भी हर सीज़न में उर्वरक की कमी, काला बाज़ार, ज़्यादा इस्तेमाल और यूरिया की तस्करी जारी रहती है और हम तुर्की व चीन जैसे देशों पर निर्भर रहते हैं.

इस सब्सिडी की व्यवस्था इतनी ख़राब है कि पैसा सीधे ‘निर्माता’ को जाता है—जो कई बार सिर्फ आयात करता है, पैकिंग बदलता है और तय दाम पर बेचता है और सब्सिडी अपनी जेब में डाल लेता है. फ्री बिजली ने हमारी पावर इकॉनमी को इतना बिगाड़ दिया है कि राज्य की सभी बिजली कंपनियां बार-बार दिवालिया हो जाती हैं. तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने हमें पिछले हफ्ते हैदराबाद में बताया कि उन्होंने सिर्फ फ्री बिजली बांटने के लिए एक अलग डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी बनाई है. वह इसे बजट से फंड करते हैं, ताकि उनकी बाकी कंपनियों के बैलेंस शीट हेल्दी रहें, बेहतर रेटिंग पाएं और 11-12% के बजाय बहुत कम ब्याज दर पर कर्ज ले सकें.

यही वो क्षेत्र हैं जहां मोदी इस “युद्ध जैसे माहौल” में सुधार कर सकते हैं. यह व्यापार युद्ध हमारी संप्रभुता और आत्मनिर्भरता की परीक्षा है. कृषि सुधार सबसे मुश्किल काम है, जैसा कि उन्होंने उन वापस लिए गए कृषि कानूनों से सीखा—जो एक राष्ट्रीय त्रासदी थी. खेती GDP का लगभग 16% योगदान देती है, लेकिन हमारे 50% से ज्यादा मतदाता इससे जुड़े हैं. इसलिए इसमें बड़े बदलाव का मतलब राजनीतिक जोखिम है—जो व्यक्तिगत रूप से सत्ता भी छीन सकता है. यही फैसला मोदी को लेना है—देश और किसान के लिए सबसे अच्छा करने का. ट्रंप की टैरिफ नीति भारत के लिए एक नया हरित क्रांति (Green Revolution) लाने का मौका है.

(नेशनल इंट्रेस्ट को अंग्रेज़ी में पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें)

यह भी पढ़ें: मोदी-ट्रंप के बीच क्या आ रहा है? जवाब है: भारत के विरोधाभास