नई दिल्ली: देश की सबसे जटिल समस्या (जाति) को उजागर करने वाली फिल्म आर्टिकल 15 सिनेमाघरों में लग गयी है. इस फिल्म ने समाज की मौजूदा विसंगतियों को दिखने के साथ -साथ समाज के असली चेहरे को सामने लाने का काम किया है. इस फिल्म के ट्रेलर को देखकर ब्राह्मण संगठनो ने इसका विरोध किया था. मुल्क और गुलाब गैंग जैसी सामाजिक फिल्मों का निर्देशन कर चुके अनुभव सिन्हा फिल्म के निर्देशक हैं. आईआईटी ग्रैजुएट गौरव सोलंकी और अनुभव सिन्हा ने मिलकर इस फिल्म की कहानी लिखी है.

दिप्रिंट के तरुण कृष्णा ने गौरव सोलंकी से फिल्म से जुड़े सवाल-जवाब किए हैं और इसके सामाजिक, राजनीतिक और निजी पहलुओं को टटोलने का प्रयास किया. पेश हैं इस बातचीत के कुछ अंश:

सवाल: क्या आपकी फिल्म उन तक पहुंच पाएगी जिनके बारे में ये बात करती है और जिनको फर्क पड़ना चाहिए?

जवाब: फ़िल्म की कहानी सिर्फ़ उस जगह की तरफ़ इशारा नहीं कर रही. जातिगत भेदभाव पढ़े-लिखे लोगों में भी है, शहरी और अंग्रेज़ी बोलने वाले लोगों में भी है, बड़े संस्थानों और कॉलेजों में भी है. गांवों में बस उसका सबसे प्रत्यक्ष और क्रूर रूप दिखता है. ऐसी-ऐसी स्तब्ध कर देने वाली घटनाएं आए दिन हमारे आसपास होती हैं, अख़बारों में आती हैं और जाने क्यों हम ग़ुस्से से पागल नहीं होते, सामाजिक या राजनैतिक तौर पर या बतौर एक नागरिक भी उस पर कुछ नहीं करते.

अभी कुछ दिन पहले ही वर्धा में 8 साल के एक बच्चे को मंदिर में घुसने के आरोप में नंगा करके गरम टाइलों पर बिठा दिया गया. 45 डिग्री तापमान था. यह जातिवाद कम उम्र के बच्चों में भी आ रहा है. बच्चे दलित कुक के हाथ का मिड-डे मील खाने से माना कर देते हैं. अलीगढ़ में पिछले साल पांच लड़कों ने एक 12 साल के दलित बच्चे की हत्या कर दी थी, सिर्फ़ इसलिए कि उसने मंदिर में लगे ग़ुब्बारे छू लिए थे. यह रोज़ हो रहा है, लेकिन जिन्हें इससे कोई फ़र्क़ नहीं पड़ता, वो इसे अनदेखा करते जाते हैं. इसी सब का ग़ुस्सा था और लगा कि शायद एक मुख्यधारा की फ़िल्म में यह कहानी कही जाए तो ज़्यादा लोगों तक पहुंचेगी.

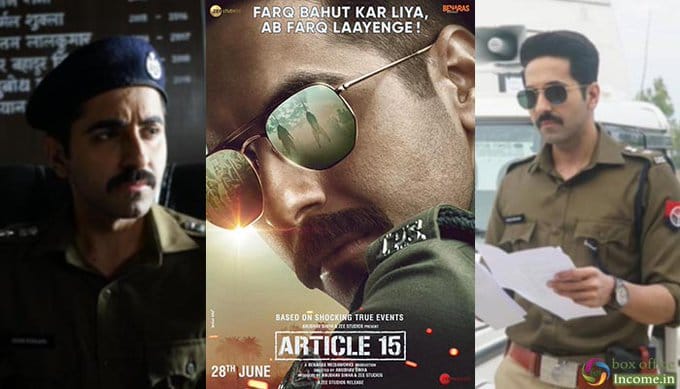

ये भी पढ़ें: आयुष्मान खुराना की फिल्म आर्टिकल 15 से जातिवाद को कोई खतरा नहीं है

देखते हैं कि फ़िल्म कहां तक जाती है. वो तो रिलीज़ के बाद ही पता चलेगा. जिस तरह की स्क्रिप्ट हमने लिखी और जिस तरह उसे बनाया, हमारा मक़सद है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचे. चाहे वो शहर में रहते हों या चाहे गाँव में और चाहे किसी भी जाति से ताल्लुक़ रखते हों. जो सवर्ण सामाजिक-राजनीतिक मुद्दों में दिलचस्पी नहीं लेते, हम चाहते हैं कि उनके लिए भी जातिवाद का विरोध एक कूल चीज़ बन जाए.

सवाल: कई बार ट्रेलर ही पूरी फिल्म होती है और इन्हीं वजहों से दर्शकों को काफी निराशा होती है. आपकी फिल्म का ट्रेलर बहुत शानदार है, फिल्म से कितनी उम्मीद की जाए?

जवाब: बनाई तो पूरी फ़िल्म ही है. उसी में से ट्रेलर बना है. जो बातें लोगों को अच्छी लगी हैं, ऐसी बहुत सारी बातें फ़िल्म में हैं. मैं कहूंगा कि उम्मीद करनी चाहिए आपको. बाक़ी तो कुछ और दिन में पता चल ही जाएगा.

सवाल: आम चुनाव में अपनी जीत के बाद वाले भाषण में पीएम मोदी ने कहा कि जाति और धर्म के सारे बंधन टूट गए हैं. पीएम के ऐसे बयान के बाद आपको अपनी फिल्म की प्रासंगिकता के बारे में क्या कहना है?

जवाब: जाति या पहचान बहुत अलग-अलग ढंग से अपने रूप बदलती रहती है, लेकिन उसकी जड़ें हमारे समाज में बहुत गहरी हैं. कितने पढ़े लिखे लोग अपनी जाति या धर्म के बाहर शादी करते हैं, उसी को देखें तो समझ आएगा कि जाति या धर्म की पहचान हमारे समाज में कितनी महत्वपूर्ण है. चुनाव में और भी बहुत सारे फ़ैक्टर होते हैं. यह सही लग रहा है कि अलग-अलग जातियों और धर्मों के लोगों ने भाजपा को वोट दिया है. लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि वे अपनी जातिगत पहचान से ऊपर उठ गए हैं.

नब्बे से पहले ज़्यादातर चुनावों में कांग्रेस ही जीतती थी और उसे सब जातियों के वोट मिलते थे. पर इसका मतलब यह नहीं था कि तब का समाज जाति और धर्म से ऊपर उठ गया था. बल्कि स्थिति अब से भयानक ही थी. मैं भी चाहता हूं कि मोदी जी की कही बात जल्दी से जल्दी सच हो और ये बंधन टूट जाएं और मैं यह भी चाहता हूं कि जितना जल्दी हमारी फ़िल्म अप्रासंगिक हो जाए, उतना ही अच्छा होगा. काश कि 2025 में हम आर्टिकल 15 के बारे में ऐसे बात करें कि एक ज़माने में ऐसा भी होता था.

सवाल: कठुआ रेप के बाद मंदसौर रेप और टप्पल में हुई हत्या को रेप बताकर इनको संप्रदायिक रंग दिया गया. इसके बाद एक क़िस्म की बहस छिड़ी है कि रेप को धर्म के चश्मे से नहीं देखा जाना चाहिए. क्या आप इससे इत्तिफ़ाक़ रखते हैं, अगर हां तो रेप को जाति की नज़र से देखा जाना कितना सही है?

जवाब: रेप वो अपराध है जो कोई भी आदमी या औरत किसी भी आदमी या औरत के साथ कर सकता है. इसका इस्तेमाल अक्सर बदला लेने या अपनी शक्ति दिखाने के लिए भी किया जाता है. इतिहास के हर हिस्से, हर दौर में यह हुआ है कि पुरुषों ने दूसरे पुरुषों से बदला लेने के लिए उनके समुदाय या परिवार की औरतों का रेप किया. इसका सबसे बड़ा चश्मा हिंसा ही है, जिसकी विक्टिम ज़्यादातर औरतें ही हैं. सब धर्म और जातियों की औरतों, लड़कियों, बच्चियों ने ये झेला है या इसका लगातार डर झेला है.

जाति या धर्म का चश्मा सिर्फ़ तभी आता है, जब क़ानून या समाज उन औरतों के दर्द को दर्द कहने में या उन्हें न्याय दिलाने में इसलिए भेदभाव करे कि वे किसी ख़ास जाति या धर्म से हैं और ऐसा होता रहता है. कितनी ही दलित लड़कियों के रेप ऊंची जाति के बलात्कारियों के डर से कभी रिपोर्ट ही नहीं किए जाते. पुलिस कई बार एफआईआर ही नहीं लिखती. लिख भी ले, तो बहुत कम मामलों में सज़ा होती है. एक दलित या गांव की लड़की के बलात्कार पर सिस्टम और शहरी समाज अक्सर उतना विचलित नहीं होता. यह ऐसा अपराध है, जिसमें हम सब शामिल हैं.

सवाल: अंबेडकरवादी बहस में एक अहम सवाल ये है कि दलित/पिछड़ी जातियों का नेतृत्वकर्ता हमेशा सवर्ण क्यों होता है? आपकी फिल्म के नायक को लेकर भी यही सवाल है. आप इसे कैसे देखते हैं?

जवाब: इस बात का जवाब आपको फ़िल्म देखकर भी मिल जाएगा. मैं बस ये बता दूं कि हमारी फ़िल्म का सिर्फ़ एक नायक नहीं है. न ही यह कोई ऐसी फ़िल्म है, जिसमें कोई किरदार दूसरों का उद्धार करता है. यह बहुत से किरदारों की ज़िंदगी के कुछ दिनों की कहानी है. आयुष्मान का किरदार शहरी ब्राह्मण लड़का है, जिसे जाति का पता तो है, लेकिन गांवों में जातिगत असमानता के जो हालात हैं, उसका उसे अंदाज़ा नहीं.

हम उस चश्मे से कहानी में घुसना चाहते थे, जो चश्मा ज़्यादातर शहरी लोग लगाकर बैठे हैं. वे बुरे लोग नहीं हैं, उन्हें बस पता नहीं कि असल में क्या हो रहा है. वो किरदार इसीलिए एक महिला या दलित नहीं है, क्योंकि तब वो ये होना अफ़ॉर्ड नहीं कर पाता. तब वो सच्चाई से इतना अप्रभावित नहीं रह सकता था. उसके प्रिविलेज यानी विशेषाधिकार हमारी कहानी के लिए बहुत ज़रूरी थे. फ़िल्म में एक दलित नायक भी है. वो किरदार मेरे दिल के बहुत क़रीब है और उसके ज़रिए हमने दलित राजनीति और आंदोलन के आज को छूने की कोशिश की है. उतना, जितना एक फ़िल्म में सम्भव है.

ये भी पढ़ें: ‘ब्राह्मणों के चरित्र का दुष्प्रचार कर रही है फिल्म आर्टिकल 15’

सवाल: आईआईटी से जुड़े कई लोग लेखनी की तरफ मुड़े. आख़िर ऐसा क्या है जो इंजीनियरिंग वालों को लेखक बना देता है.

जवाब: बाक़ियों का तो पता नहीं, पर मुझे लगता है कि मैं कुछ और नहीं बन सकता था. आईआईटी या ग्रेजुएशन की किसी भी पढ़ाई में जाने वाली उम्र ऐसी होती है, जब या तो आपको इसको लेकर क्लैरिटी नहीं होती कि आप क्या करना चाहते हैं और अगर होती है, तो आपकी मिडल क्लास परवरिश या परिवार उसकी इजाज़त नहीं देते. इसीलिए बाद में बहुत सारे लोग अपनी दिशाएं बदलते हैं.

सवाल: ख़ासकर आपको किस बात ने लेखनी के तरफ मोड़ा?

जवाब: राजस्थान के जिस क़स्बे में मैं पढ़ा, वहां भविष्य में करने के लिए सबसे बड़ी चीज़ें यही थीं. एक बार आठवीं-नौंवी क्लास में कभी दबी ज़बान में एनएसडी में पढ़ने की इच्छा मां को बताई थी तो उन्होंने चुप करा दिया था. पढ़ाई में अच्छा था. फिर लगा कि आईआईटी के बहाने यहां से किसी बड़ी जगह जाऊंगा, वहां कुछ रास्ता दिखेगा. तो मन में कहीं पहले से ही था कि कुछ क्रिएटिव करना है, फ़िल्मों में कुछ करना है.

शायद महसूस ज़्यादा करता था, बचपन से बहुत साहित्य भी पढ़ा था, तो लिखना अनजाने में ही शुरू हो गया. आईआईटी जाने के बाद वो बढ़ता गया. ऐसा भी था कि कई बार इंजिनियरिंग की पढ़ाई से ज़्यादा वक़्त मैं कॉलेज की मैगज़ीन को देता था. मुझे लगता है कि देश में अच्छे इंजीनियर तो बहुत हैं, उसका सौवां हिस्सा भी अच्छे लेखक हो जाएं तो हम एक विकसित देश होने के साथ-साथ बहुत ख़ुश और न्यायप्रिय समाज भी होंगे.

सवाल: हिंदी सिनेमा जगत के लोग को कौन सी बातें राजनीति से दूर रखती है?

जवाब: कई कारण हैं. एक तो ऐसे लेखकों और निर्देशकों की कमी है जो राजनीतिक रूप से सजग हों या ऐसी कहानियां कहना चाहें. इन कहानियों को कहने के लिए कई बार साहस की और ख़तरा उठाने की भी ज़रूरत होती है, जो बहुत सारे लोग नहीं कर पाते. इन फ़िल्मों में ख़ुद की और समाज की आलोचना होती है, जबकि इसके उलट बॉलीवुड का बहुत सारा बिज़नेस लोगों को अच्छा फ़ील कराने पर ही टिका हुआ है. तो बहुत सारे फ़िल्मकार किसी को नाराज़ नहीं करना चाहते, इसलिए भी उनकी फ़िल्में ऐसा कुछ कहने से बचती हैं.

सवाल: समाज का विरोध अच्छी और वास्तविक फिल्मों से दूर कर ही हैं?

जवाब: एक छोटा कारण ये है कि सामाजिक राजनीतिक मुद्दे पर बनी फ़िल्मों का विरोध करने कई बार ऐसे संगठन आ जाते हैं, जिन्हें रातों रात फ़ेमस होना है. थिएटर्स में फ़िल्म को अलोकतांत्रिक तरीक़े से रोका जाता है, तो सारा नुक़सान फ़िल्म बनाने वालों का होता है. अक्सर उन्हें सरकारों से कोई मदद नहीं मिलती. तब वे फ़िल्में बनाने वाले लोग अकेले पड़ जाते हैं. और कोई भी नहीं चाहता कि वो अकेला पड़े.

I am in fact grateful to the owner of this website who has shared this great post at at this time.